2012-02-04 立春:天之殇

起初是暖日,阳光灿烂,极具诱惑。过年后的第一个周末,其实早就做好了准备,寻找春的气息。照相机是有些时日不曾按下快门了,也是麻木了很多,没有感觉,那些影像的世界越来越趋同,越来越离开我的关注,所谓寻春,大抵是背着相机,没有什么目的地寻找,所以,这一“寻春”之举多少暗含着我的生活记录有些冷清和重复,故意寻找点动作就是为了一种形式的需要,也知道,所谓的春还早早没有到来,隐藏在不易发现的另一面。

果真如此,天就变了。上午被缠了一些事,便错过了暖阳,眼见着云层增厚,眼见着日头隐晦,像是中了圈套一般,从此再无挣脱出来的可能。也就慢慢把“寻春”当成了一闪而过的行为艺术,天不作美,或者没有把握时机,便也从此错过了,也想起这近年,立春时日都是没有什么可以捕捉到的影像,世界苍白,世界也还在那隆冬中挣扎。

“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花”当然是不存在了,东风解冻、蜇虫始振、鱼陟负冰的“三候”也迟迟未来,所以这立春也是一种象征,东风不送暖,大地也不解冻,在心目中,春是温暖,鸟语花香;春是生长,耕耘播种。可是今日立春也还是回归到冬日之侯,“立春晴,雨水匀”、“立春晴,一春晴”,世界总会以自己的方式揭开某一些规律。

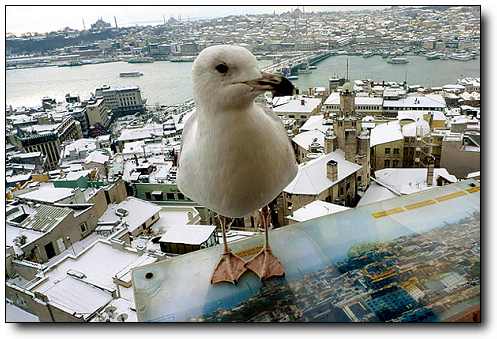

或者,预料之外也成为我们对于自然最需要敬畏的理由。同一片天空下,同一个世界里,立春的节气只在中国的历书中,无所谓庇佑,只是局部性的躲避而已。而在另外的大地上,雪花飞舞,冰天雪地,在过去的一周,欧洲地区已有286人因严寒丧生,而日本总务省消防厅发表的统计,截至本月3日下午6点,今冬的大雪已造成63人死亡,该国最深处积雪达到5米。

这些数字总是给人惊悚的感觉,严寒的惩戒,生命死于灾难,不在身边,我们总是把生命的逝去理解到一串数字而已,极端的气温甚至无法想象,世界变了?有人说,全球气候变暖已经停止,并开始冷化,酷寒只是全球天气变冷的开端,这样的冷天可能会持续20年至30年。这样的寒冬被称为“小冰河期来临”,在术语面前,更加冰冷,“小冰河期”的名词后面是这一场灾难,是2012年之前的《后天》。

|

|

|

并不是要宣扬什么末日论,只是很容易把影像的虚构对应在现实中,巨大的压迫会让我们感受到窒息的苦痛,而我们离自己的生存之道仅有一步之遥,走出或者走不出也仅是这关键的一部。欧洲的严寒正成为冰天雪地、气温骤降的《后天》真实版,灾难降临不在未来,不在电影中。“天国近了,你们应当悔改。”可是,谁会低头把自己当成是一个罪人,请求宽恕和罪赦。所有的人都在寻求挣脱的办法,寻求远离灾难的捷径。

或许《后天》只是告诉人们在灾难面前,人的无助和无奈,图书馆,烤火取暖,他们把书点着,燃烧的纸张抵御着严寒,他们最终得救了,最后总逃过了一劫。书不再是书,在灾难面前,书不是教育、启迪和智慧,它只是一些纸张,可以燃烧的材料,可以抵御严寒的工具,仅此而已,所有救赎都是建立在肉体基础之上的,在灾难面前,书最终会蜕化成一种工具。

所以,精神是一个丰满在理想里的词,和宗教一样,带来的是肉体之外的救赎,当严寒逼近,并且成为活生生现实的一部分的时候,所有逝去的也将是以肉体的形式,“没有了”就是生命消亡的最直接结果。并不是对书的亵渎,在任何工具属性面前,人都是一种形而下的动物。人类一思考,上帝就发笑,在人生活的世界面前,上帝其实一直没有机会发笑,他在寂寞的天堂寻找游戏。

而书也终究并不只是工具,尤其是在极具人文关怀的“立春”节气中,书回到了我们可以瞻仰的位置,回到了象征智慧的符号意义,所以站在那一排的图书面前,你会感觉自己是一个被逼到角落里需要文字来填充的人,感觉你面对的是一个求知若渴的精神王国。书不是一张张纸的集合,当然更不会被当成燃料而被烧掉。这就是现实和理想的距离,这就是物质和精神的区别。

而我在那一排排书面前迷失方向,并且一无所获两手空空离开新湖书店的时候,我才发现自己是一个距离智慧距离精神王国如此遥远的人,才发现我既不生活在中华文化滋养的“立春”,也不生活在灾难不断生命处处被威胁的“后天”。

我没有拍照,我没有买书,我只是仰望天,那细雨便像泪水一般,真的落了下来。

[本文百度已收录 总字数:1943]

思前: 一粒穿过时间的种子

顾后: 被压缩的图像 被扩张的世界