|

编号:C38·2140807·1102 |

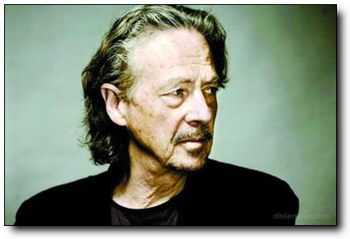

| 作者:【奥地利】彼得·汉德克 著 | |

| 出版:上海人民出版社 | |

| 版本:2014年04月第1版 | |

| 定价:48.00元亚马逊36.10元 | |

| ISBN:9787208115149 | |

| 页数:301页 |

温弗里德·格奥尔格·塞巴尔德评价说:“在《去往第九王国》中,汉德克让透过顶棚或帐篷的光在词语间闪闪发亮,以令人惊奇的谨慎和精度出现。因此他成功地将文本转变成不毛之地的避难所——即便在文化领域,这种不毛之地也在逐日扩张。”现实是五毛之地,而那个避难所便是在词语,20岁的奥地利青年菲利普·柯巴尔放弃和同学一起去希腊的毕业旅行,只有一个目的,就是前往斯洛文尼亚寻找他失踪二十多年的哥哥。而它寻找的工具和武器便是哥哥留下的农学院笔记本和斯洛文尼亚语-德语词典,它们是词语的世界,是反向于现实的理想和精神,语言具有叙述、转换现实的那种魔力,而那个第九王国也便是逝去的精神故乡,是隐秘的自我世界。第一句:“尽管如此,我再也没有称心如意地回过家。”

有一次,到了再往后就是南斯拉夫的山脊边境线上时,父亲叉开两腿站立,一只脚站在这边,另一只踩在那边,然后给我来了一次简短的演讲:“你来看看吧,我们的名字意味着什么:不是两腿叉开站立的人,而是边缘人。你哥哥是个中间人——而我们俩就是边缘人。一个柯巴尔人,既是那个用四肢爬行的人,又是那个步伐轻盈的攀登者。一个边缘人,这是一种边缘生存,却不是一个边缘形象!”

——《第三部分 自由热带稀树草原与第九王国》

为什么是父亲?为什么是哥哥?又为什么是我?名字意味着“双腿叉开”,还是意味着“步伐”?是意味着所有的边缘人,还是意味着一个可以攀登的中间人?南斯拉夫的山脊是边境线,它一定分开了这边和那边,分开了过去和将来,而在吃力地爬上之后,一定也是勇敢地看见下行的路。不管是爬行,还是攀登,不管是站立还是叉开,在前面的第九王国是必须让所有人重新聚在一起,不被驱逐,不再流亡,像一个主人那样把这边和那边、过去和未来融进那个叫做“现在”的时空里,融进那个叫做“我”的世界里。

时间是多元的,它在男权的历史中书写着父亲、哥哥和我的名字,那是世纪末的1895年,父亲出生的时候是带着那本收集了力求完美的斯洛文尼亚表达和常用语的词典;那是1938年,哥哥和所有斯洛文尼亚农民都望着不是北方家乡的南方,讲着另一种语言;那是1952年的夏日雨夜,我天经地义地成为母亲的儿子;或者还是1941年的某一天,人们聚集在地下室里抵抗法西斯主义;或者是1960年6月末的酷热夜晚,我站在泛起一道直刺眼睛的亮光的路面上,想象着自己身在一个大王国里。是我,也是他,这是经历者,也是叙述者。面对面的人,不再分离出不一样的王国,所以当我以第一人称来到耶森尼克的时候,我成为一个外国人,成为一个离群索居的人,成为双腿叉开站立的人,被命名的名字是Kobal,柯巴尔,但是是一个斯拉夫名字,那讲着德语的耶森尼克边防士兵说:“‘Kobal’意味着两腿叉开之间的空间,意味着‘步伐’,而且也意味着一个叉开两腿站立的人。”我成为德语世界里那个叉开双腿站立的人,但是Kobal却是二百五十年前的民族英雄,格里高尔·柯巴尔,他就是站在这块土地上发动了农民起义,他颠覆了流亡、奴仆地位和语言禁锢,他的大旗上写着:“皇帝不过是一个‘仆人’而已,人们要自己来掌管一切事务!”

Kobal成为我的名字,一个和古来首领相同的名字,也意味着对马的热爱,“我总归有一天要为自己这个名字而争光。”这是我在耶森尼克边防站被讲着德语的士兵说成是叉开两腿站立的人的时候,涌出的一个战斗的想法。那时我追寻着失踪哥哥的足迹,来到了这个地方,而在遥远的林肯村的故乡,还有年迈的父亲,还有多病的母亲,还有精神错乱的姐姐。Kobal是家族的标记,可是面对失踪的哥哥和年迈的父亲,家族一代接着一代的传统最后却变成了一种逃离,“不,我不进去,因为我一进去,里面一个人也没有。”没有家乡感,生活在这个地方甚至变成了一种惩罚。那些警句写在我出现的题辞上,《光辉之书》上说:“远古时期的国王死去了,因为他们没有找到自己赖以生存的土壤。”这是一种家族的死亡;埃庇卡摩斯说:“我曾经时而驻足于这群人里,时而又来到那群人里。”这是个体的死亡;科鲁迈拉说:“……我们将会尽力而为之。”这是勇气的死亡,而这一切清楚地标注在林肯山村的碑石上,是一种耻辱还是一种警醒?

对于第一人称、双腿叉开的我来说,家族的历史就是一个传说,我的出生,接生婆用了“像一声胜利的号角”来表达。在母亲的叙述中,“我感觉到的是恐惧,仿佛这是在叙述着我的死亡,而不是降生。这里描述的不是我初来到人世的时刻,而是我的末日,令我窒息,感觉就像我在那个号角声中正在被拖到刑场上去似的。”在这个令人恐惧的号角声中,我不会欣赏祖先留下的东西,也不会去欣赏哥哥留下的果园,更不会去赞叹父亲的屋架和家具,对于我来说,出生之后只是被一个喀斯特的印第安女人看透,她认准了我,把我当成邻村过世的铁匠的儿子,尽管是错误,但是“我从来没有向她挑明她弄错了”,而这样的错误在继续着,当林肯村的孩子受到另一个村的孩子的追踪的时候,我遇到了自己的第一个敌人,他是邻居的儿子,白天挨母亲打,晚上挨父亲揍,而这样的敌人却学着我的样子,“我成了自己影子的俘虏”,当那一刻我朝他吼出声来的时候,他没有退缩,而是洗耳恭听,“这吼叫声就是他梦寐以求的象征。”所以在这战斗的对立中,最终动起手来的是我,最终的敌人就是我自己,我成了一个恶人,我在他预谋的情景里成为敌人。而在我的那个家庭里,不管是父亲还是母亲,都在制造着敌人,制造着影子,父亲的闭关自守行为,让他成为家庭的暴君,“他无论在哪儿都找不到自己的位子,因此他就去折磨其他家庭成员;不是把他们从各自的位子上赶走,至少就是让他们待着不是滋味。”为什么姐姐会锁闭在自己的爱情故事里,她是父亲失恋的一个牺牲品,为什么哥哥会离开家乡而成为一个讲着另外语言,从事着另外斗争的人,他也是被父亲折磨的受害者,而当我追寻哥哥离开家的时候,他却有生以来第一次抱着我,“而我掠过肩,望着他被露水打湿的裤腿,顿时觉得他搂抱的不是我,而更多是他自己。”似乎是一次关于自己的重新认识,可是这样的搂抱也让我在唯一认识的姑娘拥抱时,感觉到是一种戏弄和打赌。而母亲呢,她把哥哥当成是被骗去了王位的国王,而在哥哥失踪之后,我变成了理所当然的王位继承人,“与此同时,她一开始就怀疑我能不能担此重任。”这样的隔阂在一个家庭里变成了压抑。

|

| 彼得·汉德克:从被驱逐回到“第九王国” |

而其实,父亲和母亲却完全在各自的世界里,“父亲总是一再痴迷于信仰,听凭命运的安排,而母亲则坚定不移地不信神,不信鬼,无论什么时候都尽力去行使自己的权利”,代表男权的父亲是暴君,他却在自己的世界里树立起痴迷的信仰,而母亲却推翻了这一切,她成为她自己,这也是她从两次世界大战的经历中体会出来的,作为被娶过来的女人,母亲身上有着对着家族传统的怀疑,甚至否定,“在她看来,这个传统意味的不是徒然的斗争和被迫迁移的悲壮之歌,而可以说是目的和权利的原始见证:一种希望。与寻求拯救的父亲不同,她并不指望从第三者身上获得拯救:她要求我们自己来救自己。”所以他不是家庭妇女,而是女管家,不是土里土气的人,而是精通事故的人,不是一个观望者,而是一个行动者。所以对于我来说,这样的母亲成为一种天经地义的存在,当初在他说着那些话的时候,我是堵上自己的耳朵来抵抗和拒绝,而当那句“天哪,我们两个人!”从她的嘴里惊叫着爆发出来的时候,“我就感到让自己被认识了。”

但是这种认识却又包含着太多的敌人,对童年记忆的我除了成为恶人的预谋之外,也遭受了乡愁、遭受压抑、冷酷、集体坐牢的五年寄宿学校生活,这是一种真正的阻隔,一个真正的敌人,“随着踏进寄宿学校的大门,我和那里所有的人一起都被隔绝在世外了。那是一个一去不返的年代,再也无法挽回了。”那里的压抑,那里的冷酷,那里的隔离,把所有可能的希望都扼杀了,而其实,寄宿学校更意味着一种封锁,一种对家的封锁,“寄宿学校是一个十分陌生的世界,离开那儿,无论去东南西北,就只有一个方向:回家。”那蓝色帷幕后面的姑娘,在我眼中变成了“如愿以偿的裸体想像”,她复活了一种叫做家的感觉,而在村子里的一切都泛出光亮,那个在野外的护路人,不是成为了一个维护着教堂圣地的救赎者,那个神经错乱的姐姐不是善良的姑娘,还有像是追捕我的小孩,不是敌人,是辛勤画画写写的人,甚至在我的生活中,出现了和我一起看过电影的很有主见的姑娘。这是寄宿学校外的“他们”,是一个群体,所以在一次争论中,当我冲着一个对手说出了“你们”的时候——尽管他就一个人而已,我像看到了自己,在那个个梦里,所有黑乎乎的人影中,都变成了友善的东西:“老人像老人,情侣像情侣,家庭像家庭,孩子像孩子,孤独者像孤独者,宠物像宠物。”实际上,自己有时候就是他们,就是一个群体,就是众人,当我坐在行驶的汽车里的时候,那些乘客、旅客和旅行者,“作为无法确定的人,他们在我的眼里超越了平日”,因为他们被消除了自己的特征,他们表现为独自,惟一和现在。这种独自、惟一和现在让每一个人都成为他自己,管他那个南斯拉夫国家总统铁托的画像上写着“我认识你”,只要自己认识自己就是最大的希望,所以,那辆行驶的汽车“最后集结成一个完整的王国的光束,一道驱散一切现实存在和让人透不过气的东西的光束,一道催人振奋的光束。”

但是这一束催人振奋的光束却并不能照亮无限远的前方,米特勒恩火车站上不是有一个盲窗吗?“呈现出像墙一样的白灰色,惟有一个四方框缩进墙去。”看不见阳光,却有一道闪烁的反光,这样的盲窗在村子里的建筑物上存在,就在护路人的房子上,这是一个启示,一切好像都像盲窗一样,看不见光,却有反光,而当我在追寻之路上看见盲窗的时候,“它真的传递了一个清清楚楚的意义——它对我来说则意味着:‘朋友,你不用着急!’”就像失踪的哥哥,却总有一种精神在传递,在扩散,在汇集。

哥哥一定是相异于父亲的男权存在,一定是给我以启示的传说,在那一封信里,哥哥说,“我们大家的写写画画都是同源同根的”,同根同源是通过书写传递的,虽然我在其中读出了执着和自豪的韵味,但是对于我来说,“我从来就没有过自己的字体,而我现在的字体也是从他那里学来的。”似乎在一种打字机的世界里学会了书写,而这种异化也让我对于家族和自己有了一种隔离感。在哥哥的世界里,我得到的是工作笔记,里面有果树栽培的技术,有对事物的思考,还有常用的规则和建议目录。这是有力量的词语,因为他们不同于德语词汇,是属于自己的词汇,是斯洛文尼亚语,所以对于哥哥来说,他是一个农民,却也是一个书写着自己果园的农民,他把目光投向了南方,而不是自己家乡的北方,因为他要找寻的是一种代替,像种植庄稼和牧草一样,他种植着斯洛文尼亚,“谁也不能规定我们是德意志人。”在经过了十七年的沉默之后,他代表着一个时代,代表着一个民族发言了,但是他采取的是暴力反抗的办法,他的愤怒让他开始诅咒战争,诅咒世界,但是自己却也成为战争的一部分,他作为讲斯洛文尼亚语的政治家,回到家乡后在家里和村子里挑起了事端,“他尤其是犯了亵渎圣灵罪,因为他早在战争爆发之前就对一切灰心丧气了”,“这个该死的世界!”里发出过愤怒的声音,聚集过反抗的暴力,但是哥哥战斗过的那个叫做“沃凯因”的村子,在地图上却叫做“Pozabljeno”,意思大概是“被遗忘的东西”或者“遗忘”。在这里,哥哥开垦着新的土地,哥哥写下了属于自己的拓荒者的自己,“在这个拓荒者身上,书写也成为崛起的一部分;它不是对一种行为纯粹的见证,而是继续着同样的行为。”但是它同时意味着一种遗忘,一种如盲窗一样的存在,哥哥在他最后一封信里写着的那句话,“便会出现柯巴尔家族的图像,他们一起坐在桌前,阅读着我这些写写画画的东西。”而这一些书写的东西在遗忘的世界里成为了表象,成为了活着的证明,成为了“我的素材”。那本词典其实在父亲那个时候就已经存在了,大量的斯洛文尼亚表达方式和习惯用语,但是在战争、贵族和凯旋的队伍面前,那些词语就变成了借来的词语,而那些读者“不就是在袒护另一种语言,而反对自己的语言吗?”他赋予斯洛文尼亚语“那种一个词语的魔力”,而把德语排除在外了,当两种语言在一起的时候,也是“左边是一个个词语,右边是一个个改写的形式。”所以在那个能听到斯洛文尼亚语的村子,到处充斥着变味的德语词汇,“我听到村民的方言不是一种语言,而是一种惹人嘲笑的大杂烩。”

书写的拯救,语言的改写,其实是另一种异化,所有的人也被词语的光芒勾画得清清楚楚:

母亲是个“从姑娘走过来的人”了;父亲是个“永远当奴仆的人”;姐姐是个“神经错乱的人”,通过一个小小的辅音转移就变成了“有福的人”;那个女朋友是个“从容不迫的人”;那个老师是个“辛酸的业余爱好者”;那个村里的白痴是个“走起路来一阵风的人”;那个敌人的样子像“脚后跟上一块磨破的地方”;而走在大家最前面的是哥哥,他是一个“虔诚的人”,同样也是一个“镇静自若的人”的名称。

所以同根同源在哥哥的世界里依然只是一个传说,那从茅舍角上的榛子树上割下的主干上,写着“多布拉瓦,斯洛文尼亚,南斯拉夫,1960年”它是一个铭文,是家族的墓碑,而我终于在度过了二十年人生之后,终于发现了“在一个没有地位的国家里,一个冷酷的、不友好的、吃人的产物里,踏上了通往一个王国的门槛。”这个王国不是那个母亲说的自由王国,不是哥哥的“分离的永久王国”,也不是克恩滕“圣美王国”,更不是“所谓生我养我的祖国”——而是我祖先的国度,“无论多么陌生,毕竟也是我自己的国度!我终于无国籍了。”没有国籍,也就没有了遗忘,没有了混杂的语言,也就走向了一种存在的永恒之境:“尽管如此,思来想去,这个民族压根儿也不是那个特有的斯洛文尼亚民族,或者那个我凭着词语感知的世纪转折时期的民族,而更多是一个不确定的、永恒的、超然于历史之外的民族——或者更确切地说,是一个存在于永恒不变的、惟独受到四季调节的当下的民族,存在于一个听凭于天气、收获和牲畜疾病规律的此岸之中的民族,而且同时存在于任何历史的彼岸,或者之前,或者之后,或者一旁——此时此刻,我意识到了,连哥哥那些画叉的标记也帮助形成了这样一个永恒的图像。”

不存在的历史彼岸,所有的东西都变成了永恒的图案,所以柯巴尔家族不是被逐出家园,而是所有的林肯村村民都被驱逐,“人人都一样奴颜婢膝,一样不幸,一样不合时宜”,所谓拯救,就是一个大写的自己创造者一个“巨大的事物”,不再陌生的陌生人就是我,就是大写的我,“因为它不是任何一个人,而是凌驾于他之上,巨大无比,并且控制着空间,使他有话说了,四肢灵便了,是他的书写名字。”大写的我将二十五年的时间变成了一天,大写的我将语言、民族和历史返回到了原初的状态,去除盲窗,去除父亲的房子,去除林肯山村,去除斯洛文尼亚语,去除战争和死亡。“我就语法发表了演讲,首先是关于斯洛文尼亚语中不存在的“被动式”,因此可以要求斯洛文尼亚民族最终一定要放弃作为‘遭受痛苦的民族’而自我哀叹。”就是那个叫做喀斯特的地方,写着当初给我信任看透我的印第安女人的那句话:““To je vasanjiva!(这就是你们家的耕地”),印第安、玛雅,在古老的寓言里,有一种东西复活:“一个民族的历史是由于土地特性预先确定的,只有当土地一同参与到每个阶段时,才可能有规律地叙述;惟一真实的历史撰写必须始终和地理研究同时来进行。”在这里,姐姐坐在亮着灯的房间里,而父母“双双躺在里面小屋的床上。他们紧紧地搂抱在一起”。是的,我站在外面,我其实从一个经历者变成旁观者,变成了叉开双腿站立的人,我就是我,我就是他,一个影子说着话,一个影子叙述着永恒,就像一个王国重现的透明水印花纹,“天啊,我们两个人!”变成了一种叙述的永恒状态,“一个孩子惊奇地注视着她;一个二十岁的年轻人观察着她;一个四十五岁的人俯瞰着她。在这个时刻,所有这三个人融为一体,也没有了年龄区别。”我和“他”,不同的人称,以及不同的时间合在一起,所谓聚合,便是这样从影子式的敌人变成透明世界的水印花纹,而这个转换也从历史变成了现在,从传说变成了现实。

那就是“第九王国”:“要是我们大家失散后有一天又重聚在一起,乘坐上披着节日盛装的四轮单驾轻便车,前往第九王国,参加第九代国王的婚礼——听着吧,上帝,我的请求!”上帝在永恒里,在叙述里:“叙述,没有什么更现实的东西比得上你,没有什么更公正的东西比得上你,你是我最神圣的东西。叙述,远方战士的守护女圣徒,我的女主人。叙述,一个个宽敞无比的运输工具,天国之车。叙述的眼睛,映照出我吧,因为惟独你认识我,赏识我。天空的蔚蓝,通过叙述,降临到这低地上吧。叙述,参与的音乐,赦免、恩赐和净化我们吧。叙述,生机勃勃地掷出字母,充溢那词句的联系,组合成文字,以你别开生面的图案表现出我们共同的图案吧。”驱逐是离开,也是回来,所以在我变成他的永恒世界里,自由的王国就是一个叙述的王国:“后来者,当我永远不在这里时,你会在叙述的王国里找到我,在第九王国里。”