|

编号:C38·2150920·1214 |

| 作者:【奥地利】彼得·汉德克 著 | |

| 出版:上海人民出版社 | |

| 版本:2013年08月第3版 | |

| 定价:49.00元亚马逊37.90元 | |

| ISBN:9787208113695 | |

| 页数:357页 |

“星期五深夜,A地一名51岁的家庭主妇服用大量安眠药自杀。”这是克恩滕州《人民报》的一条消息,这是彼得·汉德克笔下的悲剧。51岁家庭妇女自杀,而“我”作为叙述者立刻要义不容辞地撰写自己母亲那“简单而明了的”故事。母亲出生在一个天主教小农环境里,接受的是无欲望、秩序和忍受的道德教育,她最终依然无法逃脱社会角色和语言模式对自我生存的毁灭,于是自杀成为她无可选择的必然归宿。在对这个女人命运的回忆中,她那受制于社会角色和价值观念的生存轨迹自然而然地展现在读者眼前。作者以其巧妙的叙事结构和独具特色的叙事风格表现了母亲生与死的故事,其中蕴含着一种启人深思的愿望,一种值得向往的生存,一种无声质问社会暴力的叙述之声。《无欲的悲歌》由两部小说组成,包括《无欲的悲歌》和《大黄蜂》。

《无欲的悲歌》:我看见一个女人走进公墓

所有这些都不是为了变成另外一个人,而是成为一类人:从战前的变为战后的,从乡下土包子变成城里人,对这类人完全可以这样来描述:高个儿,苗条,深色头发。

——《无欲的悲歌》

谁是那一类人?是克思滕州《人民报》周日版的“综合新闻”消息里那个服用大量安眠药自杀的家庭主妇,A地G县是她的出生地和死亡地,51岁是她离开世界的年龄,当这些个人信息在一张报纸上被公众阅读的时候,对谁来说都可能只是一个可以完全忽略的事件,唯独对于我来说,有着一种特殊的意义,而这样特殊的意义并非是极度的悲伤,而是关于死和亡故带来的玩笑,是玩笑变成的愉悦,就像是007电影里表现的那样,充满了某种戏谑和味道。

可是,她是我的母亲。母亲是一个单独的个体,是一个象征着爱与保护的角色,一个有过爱情和婚姻的女人,可是最后却成了她,成了生活之外的另一个人,甚至成为了必须取消个体意义的“一类人”,这一类人从战前到战后,从乡下到城里,从出生到死亡,从孤独到遗忘,当51岁的人生最后以非个性化的葬礼仪式完成死亡的归属之后,她作为母亲之间似乎也只是一个空洞的符号,高个儿,苗条和深色头发,这些外部特征只是这一类人的描写,它无法深入一种叫做母亲的孤独和对爱的渴望,在临时的意义上成为他们,她们,甚至它们。

似乎从家族传统来说,就在一种被取消了个体意义的生存中开始的,外祖父的前面数代都是一无所有的长工,他们寄人篱下,他们没有遗产,“惟一的财产就是要跟进坟墓里去的节日礼服。”所以,在这样的生活中,“积攒”成为他们生活的唯一方式,积攒是为了生存,积攒是为了死亡,积攒压抑个人的欲望,积攒变成无法改变的命运,甚至希望子女也能继承这种“骇人的无欲无求”。看起来,积攒意味着对于财产的保存,是对于自我生存的最低要求,是为了满足某种欲望,但是在形成了传统的积攒体系中,个人已经慢慢变成了一种工具,所以即使后来他活下来的儿子成了木工师傅,可以雇佣工人,也获得了财产,甚至可以喝酒、娱乐,但是,积攒的习惯已经无法改变,一生似乎都要在这样的体系中被命名。就像当地女孩们常玩的一个游戏一样,人生的过程就浓缩成这样一条轨迹:累了/倦了/病了/病重了/死了。

积攒而累,积攒而倦,积攒而病,以及积攒而死。可是,母亲似乎要打破这如游戏一样的人生轨迹,她的童年想上学,因为只有上学才会让她感到自我的存在,“我自觉了”是一种追求,在积攒的世界里,变得另类。于是离家出走,于是寻找释放自我,于是寻找爱情。“约会,跳舞,聊天,打趣——对性的恐惧就这样被掩饰过去,‘没有我喜欢的’。工作,娱乐,心情沉重,心情轻松,收音机里的希特勒声音很好听。”没有我喜欢的,却是一种喜欢,一种自我。但是“收音机里的希特勒声音很好听”,这不是娱乐,也无关工作,而是一个错乱的时代,一场彻底消灭自我的战争。

1938年4月,注解成“德国人说赞成…!”而在十年之后的1948年初夏,则和“没有合法证件”的生活联系在一起,起先她是兴奋和激动,而后来是被迫离开东部管制区。这是战争的起伏,是战争的改变,远比“积攒”的生活方式更压抑和毁灭个性。1938年兴奋是关于集体主义的狂欢,那个世界是神奇的世界,“一个之前只在广告里看见过的世界。”虚幻变成现实,远远没有接纳一个个体的人,所以在那第一次的爱情里,母亲爱上了德国党员同志,唯一的一个,不可替代的一个,没有另一个的一个,“生活教会她的爱情只能固定在一个不能更换、无法替代的对象身上。”可是在集体狂热的岁月里,爱情真的是一种无法替代的感情,是一种释放自我欲望的满足?战争带走了母亲的爱情,带走了母亲的婚姻,带走了母亲的“自觉”,也带走了母亲的个体。

|

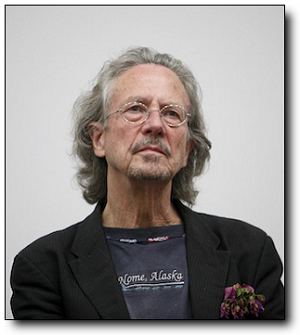

| 彼得·汉德克:被重新命名的叙述者 |

先是德国党员的离开,接着是她去柏林找到了他,接着是他又嫁给了德国防卫军的士官,接着就是战争结束,以及婚姻结束,“那个男人也忘了自己曾经因为打赌追求过她,和一个女朋友生活在一起。”创伤似乎是隐匿的,对于母亲来说,她以针刺的方式流掉了孩子,或者偷偷打掉了孩子,尽管在1948年回到出生的地方时,她已经有了三个孩子,但是这些孩子和爱有关吗?母亲又会回到自己追求理想和自觉的出发地吗?战争无形之中改变了一个人,甚至比积攒更为压抑,更为骇人,无欲无求的生活让母亲成为一类人,一类从战前到战后的人,一类从乡下到城里的人,一类有过集体狂欢虚幻的人,一类再也找不到自己的爱情和婚姻的人。

“一个小人物通过成为某一类人摆脱了自己那丢人的孤独和孤立无援,失去了自我,却成了某个人,即便只是临时的。”是的,母亲曾有过寻找自己的反抗,从童年要上学而离家出走来说,她的骨子里是抗拒压抑的,甚至当战争之后她学会抽烟,开始酗酒,甚至数次堕胎,无非是对于现实的不满,但是这种不满是盲目的,甚至是自我牺牲的。自我牺牲对于那个自我来说,当然是一种毁灭,最后的意义依然是回到了一个类。类是“不再需要人,有物就够了”,类是“对于贫穷却只剩下象征而已”,类书写了一种“当时——后来”,“因为——尽警”,“是——变成——一无所成”的人生秩序,类甚至是在最后追求人生尊严而无望的时候变成了“用人作道具的大自然剧”,当极端的表达欲望与极端的无语碰到一起,即使阅读、看报,也只是在寻找一个类的模式,“她把每一本书都当做对自己生活的记录来读,在阅读中苏醒,通过阅读生平第一次袒露自我,学会谈论自己。”

这种寻找和谈论,是一种反讽,因为没有自我才寻找自我,因为寻找自我才发现更没有自我,在恶性循环中,她没有爱好,没有偏爱的东西;她不再做填字游戏,不贴照片;她不参与社会活动,害怕冬天;她的头剧烈地疼痛,吃不下药……“我根本就不是人了。”一种是自我存在的逐步消解,另一种是身体戕害带来的自我毁灭感,“我自言自语,因为没法跟任何一个人说些什么。有时候我觉得自己就像一部机器。我很想坐车去个什么地方,但是天一黑,我就害怕自己找不回来。”迷路而迷失,而在身体彻底走向死亡之前,那唯一能感到自我存在的则是在平静中享受死亡的幸福,“终于能够安安稳稳地睡去了。”

“也许有别的绝望类型,我们对此依然一无所知,人们也没有意识到。”连绝望都找不到别样的意义,连死亡的仪式都没完成个性化,母亲在死前寄的挂号信里是遗嘱,但是从432号到442号的序列中,不是标注着不同,而是制造了混淆,“这和我脑海中的那个数字如此相像,猛看上去竟让我产生了混乱,一时间以为一切都没有发生过。”所以对于“无语的悲歌”来说,死亡是自己最后的确认,“她把自己的秘密带进了坟墓!”那些秘密里有压抑,有孤独,有恐惧,有苍老,但是在无欲的世界里,仿佛和积攒的生活一样,如战争的岁月一样,最后只留下“A地(G县)一名51岁的家庭主妇服用大量安眠药自杀”的消息,而那些真正的秘密只在坟墓里,在自我的最后归宿里。但是关于母亲的一切到底有多少是现实的存在,到底多少是虚构的焦虑?无欲是不是母亲一直以来的常态,秘密是不是真的被送进了坟墓?在我曾经邂逅自己父亲的那种经历来看,我并没不是在母亲的意义上成为我自己,实际上说,我只不过是另一个符号,另一种类别——叙述者:“由于我只是描述者,无法扮演被描述者的角色,所以也就不能产生那样的距离感。我只能和自己保持距离,母亲却无论怎样也不能像我平常对待自己那样,变成一个使人振奋同时内心激昂、越来越快乐的艺术人物。”

叙述者把她变成了一个51岁自杀的家庭主妇,把她写成在集体狂欢的战争年代品尝了苦涩和恐惧的母亲,把她描述成一个只在类别意义上具有符号特性的人,叙述者是虚构者,是闯入者,是梦境制造者,也是“我看见一个女人走进公墓”的旁观者。女人,死亡,叙述,在《大黄蜂》里,完全变成了一种类别化的书写,那里有我,有弟弟,有妹妹,有父亲和母亲——可是,为什么她自始至终都被叫做“那个女人”?那是一个十一月的日子,下雪的日子,寒冷的日子,坐在火炉边取暖的日子,或者是夜里有轰炸机飞过的日子,这是确定的时间;那里有一个弟弟,拽藤条道的弟弟,用指甲刮玻璃的弟弟,星期六回到家里的弟弟,以及在河里淹死的弟弟;那里有一个妹妹,念叨着大衣、熨斗、飞蛾和灰尘的妹妹,照见镜子中自己的妹妹,拍摄了哥哥照片的妹妹,模仿淹死的哥哥的妹妹;那里有一个父亲,驶向池塘的父亲,拔出刀剁碎水蛭的父亲,喝醉酒的父亲,以及有一个母亲的父亲。

可是我呢?只不过是一个叙述者,叙述者是一种类别,“我”就是“他们”,他们是我:“我妹妹说,十一月那一天,我的眼睛瞎了。两个当兵的开了一辆军车,穿过深深的积雪,不知从哪儿把我拉了回来。”他们是他:“关于上学的路,有三句话成了口头禅:我去修道院。我去易伯塞。我去下面爬一座山。”他们是叙述者:“当叙事者妹妹从热锅里拿出一个土豆扔给叙事者时,父亲在船上拔出了刀。当叙事者把热土豆从一只手滚到另一只手还不断吹着手指时,父亲在船甲板上把水蛭剁碎了。”叙述者是一种命名,关于声音的命名,“声音的名字”里有窗帘的飘动,有哗啦啦,有嚓嚓声,有嘎吱声,有当啷声,有嘶嘶声,有簌簌响,有啪嗒声;有关于动物的命名,是马眼睛上的虫子,是一只瘦骨嶙峋的猫,是这些都长翅膀的蚂蚁。可是,关于叙述者,关于声音,关于动物,关于自行车,关于柴棚,关于火炉,其实所有的命名只不过是走向“名字的丢失”,“他的名字被写在一堵墙上。有人骂他犯了法,做了不光彩的事,或者说,身体有缺陷。”“他的名字会出现在电影院的墙上。不过,—个否定事情的人并不一定是撒谎:他只是不认可别人强加给他的东西而已。”

名字的丢失,只不过是再次取消命名,它和当初的命名一样,是一种虚构,所以看上去是盲人,最后就是盲人,“谁也没有从镜子里看见过盲人的脸。”而关于那个不被命名的女人呢?她却像在真实中存在的个体,在无名中自我命名。“女人的出现”时,她问起了这个人的父亲,以及问儿子是否已经吃饱;她被我看见走进了公墓,然后被人吐了一口唾沫;然后她在房间里睡觉,“她挡住了别人的路。”她得了严重的恐水症,她问为什么要现在去镇上,而那两个真实的名字马蒂亚斯·贝尼迪克特和格里高尔·贝内迪克特也总是出现在她的故事里。是的,对于她来说,连死亡也都有了最后的意义。而所有这一切的无名化的命名,也都是在抹除叙述者的虚构,“因此,他说起自己的遭遇时,就像在说别人的遭遇一样:即使别人在考虑朝哪个方向迈起步子时,思想也会矛盾的。特别是因为他失明了更是如此,这也许只是编造出来的。”所以用“人”代替我,用我代替人,用他代替我,而无论是何种代替,也都是要把真实的自己藏起来,就像把母亲藏在“这个女人”的类别之后。

为什么隐藏?为什么无名?因为像战争一样的死亡,像盲人一样的虚构,“战争并不是消磨时间。它是为了一个严肃的目的而采取的一种严肃手段。它让一切事态更难以把握,并且干扰事件的进程。战争是偶发事件的领地。”所以关于存在和死亡,关于睡去和苏醒,关于命名和丢失,都在一种真实之外的时间里:“他说道,是明白事理的时间,头脑清醒的时间,冰期的时间,战争的时间,他说道,不合适的时间。”把时间藏起来,把自己藏起来,把母亲藏起来,只留下叙述者,只留下一个故事,那个故事是“以描写一条小路开始的,一个人领着儿子走在路上,正在寻找一位失踪的兄弟”;那个故事“并没有完全讲清楚这位少年是怎么失明的,只是多次提到当时处于战争状态”;那个故事“的细节都来源于他的记忆。他独自构思了这个简单的框架,并且还信以为真。幸好他只保留了结尾”。是的,盲人是叙事者,盲人虚构了命名的方式,盲人在回忆中讲述战争,但是对于盲人来说,叙述就像是面对一面镜子,“瞎子不可能从镜子里看见自己的脸;如果瞎子在照镜子,那就等于没有人在照镜子。”

不是象征,而是一种反讽,盲人的叙述只是要将一个类的故事写出来,用镜子,用虚构,用无用的隐藏,而其实,即使“这本书出人意料地以描写晚餐而结束”,最后的一页并非真的是那种“无法得到描述的”黑夜,而是在记忆中断中,盲人看见了新的故事,弟弟走在结冰的雪地上:“我呼喊他时,他滑倒了。他抬起左脚时,右脚滑倒了。他抬起右脚时,左脚也明显滑倒了。他跑动时,双脚都滑倒了。冰层下面的雪里夹杂着厚厚的泥土。”看见冰层,看见泥土,以及看见没有淹死的弟弟,在独自找到的出行动作的规则里,一个人走向远方。于是,不被命名为类别的故事真正产生了,“你不是走进来,你不是进人现场,更确切地说,你是穿过那些目光。没有人在场。”