|

编号:B28·2200316·1632 |

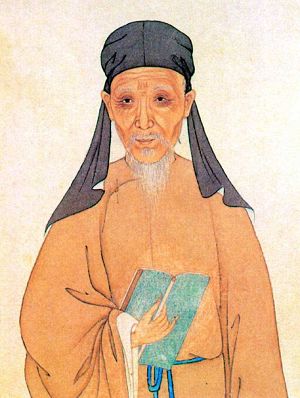

| 作者:[清]黄宗羲 著 | |

| 出版:中华书局 | |

| 版本:2019年06月第1版 | |

| 定价:20.00元当当9.40元 | |

| ISBN:9787101076813 | |

| 页数:266页 |

中国古代是否有民主思想?在这个问题的讨论中双方见仁见智,而被引述的古人著作就是这部《明夷待访录》,是明清之际大思想家黄宗羲的一部政治哲学著作,在中国政治思想史上具有里程碑式的地位。书中提出的反对君主专制,提倡学校独立等观点,闪烁着启蒙民主思想的光辉。本次译注作者能综合运用政治学与历史学视角,对书中涉及的儒家传统政治术语进行精要注释,译文也能结合当时历史语境做到准确流畅,是帮助广大读者了解黄宗羲思想,深刻剖析明代历史政治深层问题的优秀经典读物。《明夷待访录》是晚清以来民主革命宣传者推崇的一部奇书,总结了中国传统思想中民本的精华论述,近现代学者讨论中国传统中是否有民主思想,必首先列举《明夷待访录》为讨论对象。作者黄宗羲为明清之际“思想三大家”之一,亲历明朝亡国过程,对明代历史与制度的弊端有切肤之痛,有亲身本书创作出于对明朝亡国的痛切反思,是一部亲身经历者写成的“明朝败事沉思录”,也是对中国传统政治制度弊端的集中批判反思。

《明夷待访录》:吾之言非一人之私言

嗟乎!为史而使乱臣贼子得志于天下,其不如无史之为愈也。

——《留书·史》

留史是为了“得志于天下”,是为了“正中国之统”,但是当改朝换代而为夷狄所统治,史书上是不是该为他们留下一段纪录?对于这个问题,对于身处“天崩地解”之时局的黄宗羲来说,必须做出否定的回答,一方面黄宗羲当时所面对的正是乱世,明朝岌岌可危时,他以“党锢”的身份保留着希望,而当复明希望断绝,他又成为“游侠”,不管是起军,还是乞师,都希望重新迎来盛世,而最后当南方鲁王的讣闻传来,“始有潮息烟沉之叹,饰巾待尽,是书于是乎出。”著书以立言,也是为了自己不灭的理想,“仆生尘冥之中,治乱之故,观之也熟;农琐余隙,条其大者,为书八篇。”看上去“留之空言而已”,但其实内心还是希望能有人将其变成行动,“吾之言非一人之私言也,后之人苟有因吾言而行之者,又何异乎吾之自行其言乎?是故其书不可不留也。”

而《留书》十年之后,黄宗羲在八篇基础上写作了《明夷待访录》,虽然体系更为完备,论述更为充分,结构更为严谨,但是《留书》中的主题似乎并没有改变,“非一人之私言”的意义就是期待有人将这些言说变成实际行动,甚至变成施政的范本——《明夷待访录》这一书名就表达着作者的两个意念:一方面时局已是“明夷”之态,“明夷”是《周易》第三十六卦,坤上离下的卦象表明光明受到了挫折和压制,孔颖达疏:“夷者,伤也。”所以,“明夷,利艰贞。”意思是说,君子在面对明夷的境况之时,应当“知艰难而不失其贞正”。在“明夷”的现实面前,黄宗羲还是期望三代之盛能够出现,所以像箕子那样被圣王访问,“待访”所设想的就是一种“治运”的到来,“吾虽老矣,如箕子之见访,或庶几焉。”

面临天崩地解的时局,无奈于“明夷”的现状,心存“待访”之念,对于黄宗羲来说,目的很明确,那就是想要恢复正统,然而随着“天南讣至”,最后一线希望也破灭了,所以他在《明夷待访录》题辞中认为孟子所说的“一治一乱之言”是错误的,胡翰的“十二运者”也仅是卦说,在《易学象数论·衡运》中他说:“今四运之后,两运过中,非惟不仁能复皇、帝,即所谓霸者亦不可得,将秋冬之后更有别运、天人之际一往不返者,何耶?”困惑和失望让黄宗羲转而指向取代明统治的清朝,于是在《留书》的“史”部分,他针对孟子“孔子成春秋,而乱臣贼子惧”的说法提出了质疑,孔子说乱臣贼子惧怕的是正统的历史,但实际上,“使乱臣贼子得志于天下者,其后之作史者乎!”

为什么历史的书写会让贼臣乱子得逞?黄宗羲认为,“夫纪者,犹言乎统云尔。”只要写进正史的都是一种正统,所以在这样的观点之下,“后之夷狄,其谁不欲人乱中国乎?”在五代时,“守其疆土者则世家之,与于篡弒者则帝之,后之盗贼,其谁不欲与于篡弒乎?”正是因为贼臣乱子有了这个机会,历史正统论也被颠覆了,明高宗得天下时有人认为应该重新修订《宋史》,同时将辽、金、元放在《四夷列传》中,“以正中国之统,顾乃帝之宗之以为一代乎!”黄宗羲当然也是有这样的想法,在他看来,中国就是中国,夷狄就是夷狄,完全不可同日而语,它们有着内外的本质区别,“以中国治中国,以夷狄治夷狄,犹人不可杂之于兽,兽不可杂之于人也。”所以当夷狄入正史,不正是改变了历史的书写规则,“嗟乎!为史而使乱臣贼子得志于天下,其不如无史之为愈也。”

当黄宗羲将夷狄看成是中国之外的乱臣贼子,甚至看成是一种野兽,是不是一种种族论的偏见?对于正史写作规则的怀疑,透露的是他心中的中国正统论,甚至是独自为大的文明论,而这自然是在明亡之后的一种映射,清政权不正是黄宗羲所说的夷狄,不正是结束明朝统治的乱臣贼子,不正是中国之外的猛兽?“史”之论述中对于夷狄的愤怒是强烈的,这或者是一个遗老必须持有的态度,即使在时局变化之后黄宗羲有过妥协,即使对于历史洪流更多是无奈,钱穆在《中国近三白年学术史》中就说:“一二遗老,留身草泽,惊心动魄于时变之非常,游神太古,垂意来叶,既于现实政治,无堪措虑,乃转而为根本改造之想,以待后人。此亦当时一种可悲之背景有以酿成之也。”甚至即使在十年后的《明夷待访录》中不再有“史”部分,但是这样一种建立在正统论、文明论上的史论,会不会反而削弱了黄宗羲在《明夷待访录》中的所谓民主主义思想?

顾炎武读了《明夷待访录》之后认为,“天下之事,有其识者未必遭其时,而当其时者或无其识,古之君子所以著书待后,有王者起,得而师之。”全祖望在《梨洲先生神道碑铭》中认为“公之理学文章,圣祖仁皇帝知之,固当炳炳百世”,而再往后的谭嗣同认为这本书是“万一有当于孔教者”,梁启超则这本书说成是“最有影响于近代思想者”,“于晚清思想之骤变,极有力焉”,他甚至在《中国近三百年学术史》中认为《明夷待访录》是民主主义精神的萌芽,“从今日青年眼光看去,虽象平平无奇,但三百年前一—卢骚《民约论》出世前之数十年,有这等议论,不能不算人类文化之一高贵产品。”萧公权在《中国政治思想史》中则人为它体现了一种民本思想,“梨洲不汲汲于致用,而其《待访录》所陈之政治理想则为其学术中最精彩之,部分,在亡明遗老中殆可首屈一指。”只有萨孟武在《中国政治思想史》中,提出了一些异议,他虽然也把黄宗羲的思想看成是“共和民主”,但他认为民主是不充分的,因为其中缺乏的是一种“公意”的观念,他以《学校》篇举例,认为学校起初是春秋时代乡校议政之所,“天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校”;到了后来,“天下之是非一出于朝廷,天子荣之,则群趋以为是;天子辱之,则群撞以为非”;当学校失掉议政的效用,“变而为书院”,而朝廷且“与学校相反”,“有所非也,则朝廷必以为是而荣之,有所是也,则朝廷必以为非而辱之,于是在学校的功能更替中,萨孟武认为,“这样,政风日下,国事日非,自不待言。”

因缺乏公意而不能视为民主,当然黄宗羲那时的公意和近代观念还有差距,黄宗羲对于中国的理解也不能苛求一种民族大融合的观念,但是以“初锢之为党人,继指之为游侠,终厕之于儒林”为自己总结的黄宗羲,在《明夷待访录》中到底是不是一种进步的民主思想,到底是不是缺乏公意?无论是自己在题辞中所说“如箕子之见访,或庶几焉”的理想,还是如顾炎武所说“三代之盛可以徐还也”、全祖望所说“固当炳炳百世”,其实都建立在被统治者赏识的结论上,也就是说,一切的论述,一切的观念,一切的思想,是有一个经世致用的目标,而这也是作为“终厕之于儒林”的黄宗羲回归儒学的一个基本出路,于是有了《原君》《原臣》《原法》等建构思想,于是有了《兵制》《田制》《方镇》《财计》等制度性安排,而所有这些论述集中在统治者如何用权和如何用人这两个方面,而用权和用人的理想状态,在黄宗羲那里便是“三代”——一种复古式的理想,是为了纠偏,是为了去欲,是为了民本。

第一篇《原君》就是明白地谈及了黄宗羲的儒家理想,那就是恢复政治权力作为天下之公器的目的,在他看来,一开始的人类社会是私的,“有生之初,人各自私也,人各自利也,天下有公利而莫或兴之,有公害而莫或除之。”而进入人类理想的三代时,“不以一己之利为利,而使天下受其利,不以一己之害为害,而使天下释其害。”这是因为上古君王把权力看成是一种公器,这就具有了一种民本思想,“古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。”所以有了这样的思想,君臣之间也便有了共同管理天下的职责,“曰:缘夫天下之大,非一人之所能治,而分治之以群工。故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。”所以有了这样的关系,法律便成为维护公利的保障,“三代以上有法,三代以下无法。何以言之?二帝、三王知天下之不可无养也,为之授田以耕之;知天下之不可无衣也,为之授地以桑麻之;知天下之不可无教也,为之学校以兴之,为之婚姻之礼以防其淫,为之卒乘之赋以防其乱。此三代以上之法也,因未尝为一己而立也。”

但是在现在,一切都被改变了,君主把天下当成一人之天下,“以为天下利害之权皆出于我,我以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人,亦无不可。”而臣子也不再为天下而为君,为一姓;法律和法度,当然也变成了一种私人之器,“后之人主,既得天下,唯恐其祚命之不长也,子孙之不能保有也,思患于未然以为之法。”既因为是一家之法,而变成“非法之法”,也因为“法愈疏而乱愈不作”而成为“无法之法”。所以在古今对比中,在预设的三代理想状态比较中,黄宗羲从检视明朝落后甚至灭亡的原因入手,提出了自己的见解,他认为,君主的本质就是为天下着想,“以天下为主,君为客”,这样才能受到万民爱戴,“比之如父,拟之如天,诚不为过也。”而君臣之间要“分治之以群工”,要互相配合,“夫治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。”而制定法律的出发点则是“藏天下于天下者也”:“山泽之利不必其尽取,刑赏之权不疑其旁落,贵不在朝廷也,贱不在草莽也。”

|

|

黄宗羲:夷之初旦,明而未融 |

无论是《原君》《原臣》,还是《原法》,黄宗羲试图恢复三代的理想,就是要以天下为天下的“权力观”,在这样一种观念之下,在《置相》中他认为,“天下不能一人而治,则设官以治之;是官者,分身之君也。”尊崇宰相是为了制约君主的力量,而明自从太祖下令废除宰相,“朕罢丞相,设府、部、都察院分理庶政,事权归于朝廷。嗣君不许复立丞相,臣下敢以请者置重典。”到最后出现了拥有大权的“宫奴”,“彼宫奴者,见宰相之政事坠地不收,从而设为科条,增其职掌,生杀予夺出自宰相者,次第而尽归焉。”所以分身的宰相需要参与到政事来,具体而言:“宰相一人,参知政事无常员。每日便殿议政,天子南面,宰相、六卿、谏官东西面以次坐。其执事皆用士人。凡章奏进呈,六科给事中主之,给事中以白宰相,宰相以白天子,同议可否。天子批红。天子不能尽,则宰相批之,下六部施行。”权力论还体现在《方镇》中,黄宗羲认为,“故封建之弊,强弱吞并,天子之政教有所不加;郡县之弊,疆埸之害苦无已时。”所以要避免两者在边疆治理上的弊端,就必须设置方镇,而方镇的设置就必须给予极大的自主权,“务令其钱粮兵马,内足自立,外足捍患;田赋商税,听其征收,以充战守之用;一切政教张弛,不从中制;属下官员亦听其自行辟召,然后名闻。”同样在《兵制》中,黄宗羲认为明朝之兵制,从卫所到招募再到屯兵,都有极大的漏洞,而关键质疑是“军民之太分也”,他主张削弱武人的权力,以文制武,同时要兵民合一,“余以为天下之兵当取之于口,而天下为兵之养当取之于户。”

而实际上,把臣放在和君同样的地位,把相看成是对于君权的制约,让方镇拥有自主权,削弱武人权力而使得兵民合一,黄宗羲的权力观更重要的核心则是热人本思想,他在《兵制》中议论到,“器甲之精致犀利,用之者人也;人之壮健轻死善击刺者,用之者将也。今以壮健轻死善击刺之人而可使之为将,是精致犀利器甲可以不待人而战也。”握有兵器的是人,执行制度的当然是人,而在《原法》中他更是指出,“即论者谓有治人无治法,吾以谓有治法而后有治人。”治法的目的是为了治人,而治人就是为了发挥人的重要性,所以他把学校的地位看得很重,在他看来,学校既承担着教育的职责,更有议政和批评政府的权力,同时也是文化和学术的管理者,“学校,所以养士也。然古之圣王,其意不仅此也,必使治天下之具皆出于学校,而后设学校之意始备。”也就是说,学校是为了提供“天下之具”,而“养士”是用人的基础,而在《取士》中,黄宗羲认为,要打破以八股取士的方法,“余谓当复墨义古法,使为经义者全写注疏、大全、汉宋诸儒之说,一一条具于前,而后申之以己意,亦不必墨守一先生之言。”而标准则是宽取严用,“宽于取则无枉才,严于用则少幸进。”在列举了科举之法、荐举之法、太学之法等取士之法之后,黄宗羲甚至对于特殊人才的推荐和使用提出了想法:“学者,如历算、乐律、测望、占候、火器、水利之类是也。郡县上之于朝,政府考其果有发明,使之待诏。否则罢归。”

这一种人才观也是民本思想的体现,所以在《田制》中,黄宗羲认为现在的三大问题是:“斯民之苦暴税久矣,有积累莫返之害,有所税非所出之害,有田土无等第之害。”在这样的局面中,“天下之赋日增,而后之为民者日困于前”,所以他提出要恢复汉代以前的制度,用井田制保证国家向人民授田,并实行土地分等、实物征税、简化税种等政策;《兵制》提出兵民合一之后,认为要同样对待体现亲民思想,“为儒生者知兵书战策非我分外,习之而知其无过高之论,为武夫者知亲上爱民为用武之本,不以粗暴为能,是则皆不可叛之人也。”而在《财计》中,黄宗羲考察了明朝的货币问题,提出了废除金银作为货币的功能,建立钱币和纸钞相辅的货币体系,而更重要的是,要想“国富”,必须要“民富”,所以他建立去除民间那些奢侈的习俗,“故治之以本,使小民吉凶一循于礼,投巫驱佛,吾所谓学校之教明而后可也。治之以末,倡优有禁,酒食有禁,除布帛外皆有禁。”

制度是为了调动积极性,是为了发挥人的作用,而人的作用发挥和统治者更好使用权力,具有同等重要的作用,但无论是权力分治还是人才选拔,无论是治法为先还是民本思想,黄宗羲当然是以一个儒家思想家的情怀提出自己的理想,而这个理想就是三代之治,以复古的方式为明朝的衰落提供借鉴,但是“三代之治”是不是只是一种传说,按照胡翰的说法,从周敬王甲子以至于今,“皆在一乱之运”,千年之乱而望见了二十年后“大壮”结束之后的一治,如此遥远的三代给出的理想,终究是在君主的开明中,在君臣的和谐中,在仁本的制度中,回到一种正统论里。当二十多年后所期待的“治运”并未来临,当箕子之见访并没有到来,当一治一乱的循环终究没有出现,于是在历史转向而天崩地解时,“初锢之为党人,继指之为游侠,终厕之于儒林”的黄宗羲也只能将理想变成了“无史”状态:“为史而使乱臣贼子得志于天下,其不如无史之为愈也。”