2013-01-10 某女为媒

夜的降临毫无防备,和黑的驱散一下必然发生。数九寒冬,已经到了冰冻三尺的那一天。其实,吹着街上的寒风也只是短暂一刻的事情,没有雪,不徒步,甚至行驶的车停熄在路边,也很少会开门走出来感受那一份寒冷,诗歌已经不在,连表达都变成了阴谋的一部分。

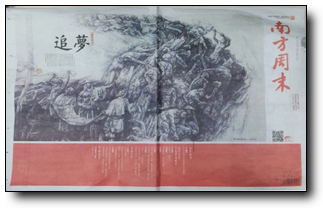

妻和小五去超市买牛奶,仅仅是牛奶没与面包,而我靠边的地方是一个报亭。很少却在今晚打开车门,下车,走到报亭。看到那份曾经熟悉的报纸,已经赫然出现在最显眼的位置,第1508期,32版,今天是2013年1月10日,三九第四天,也是那一些死亡的“头七”,祭奠的不是自己,是那个叫兰考的聚焦点, 《那么多的爱,那么少的钱》,一张大照片和一个标题的分量,压在许多其他的报纸的上面,但只有几份,很孤单的样子。

|

|

我没有去翻动这种孤单,更没有掏出钱去买,以前,我会小心翼翼地买一份,然后拿到家里,用几天的时间看完。但是好久没有这么传统地去买报纸了,我只是站在它的旁边,寒冷的夜,我等待的只是妻和小五买来的牛奶,牛奶或者其他才是生活必需品。对于报纸,我只是“被订阅”了钱江晚报,当地的一份都市报,和小五在楼下用四枚钉子订了一个报箱——仅此而已,2013年过去了9天,那些报纸放在桌子上,几乎没有过多的翻阅,他们同样很廉价,零售价大约是5毛一份。是的,作为延伸叙事,买完牛奶我便离开了报亭,离开了寒风中那张孤独的报纸,连同那个关于爱和钱的大大的问号开车回家。在小区楼下,走近报箱的通道被一个垃圾桶挡住了,我开不了报箱,2013年1月10日的《钱江晚报》要在无人问津的报箱里过夜了。

这一天的经历有些琐碎,和以往任何一天一样,都没有宏大的的叙事可能,至少在个体生活中,只是这么没有意义的经过、走开,报纸在寒风中,或者在垃圾桶的阻挡中,无法被阅读。其实对于报纸的阅读已经成为历史的一个记忆,它们只是在那里被印制、被发行,并送上报亭、办公桌,然后浏览,然后送进垃圾箱或者被当做废纸卖掉,循环的过程也在实现回收利用的意义。而现在,似乎在印制、发行之前,那个过程变得尤为漫长,在2013年的寒冬中越来越具有阴谋论的特点,自由语录、名人警句、历史资料、藏头诗、改标题,在被隐藏的文本之后是一场对于媒体自身境况的争论和行动,可是,可是他们在哪里,我看不到,我所看见的都是被印制、被发行,并送上报亭、办公桌的那一部分,32版,或者5毛的零售。

多事之秋,也有了寒冷的品质。那些声音已经逃出了纸质的世界,触动了一些脆弱的神经,比如冷血如:“7名孤儿生命和6名干部责任担当若能换来孤儿救助体系完善及社会进步,我感觉值了!”,比如恐怖如:“长沙记者扮流浪汉进救助站遭人围殴”,比如奴性如:“媒体应是国家利益的‘看门狗’”……在这些声音中,“让沉默者开口,让悲伤者前行”或许只是我们美好愿景,而在那些记者“寒心的不是遭遇,而是每个人都可能面对的恐惧”的颤抖中,冷血、冷漠,甚至冷寂,已经不仅仅是一种态度。

“谋也,谋合二姓。从女某声。”说文,或者音译media,纷争的媒体,其实都是沉默者,他们都只是涉宣部门。不管是南方周末还是新京报,也不管是环球时报,阳光打不不打在脸上,并不重要,良知、责任、自由和奴性,媒体在这个并不自足的世界里只能成为过眼之物,“但是根本没有所谓的沉默,大自然讨厌沉默,就像它害怕空虚一样。”只是空虚,只是为了寻找那些遗落的东西而已,而当捡起来的时候,才发现都是病态的,这最好的时代当然是最坏的时代,就像那些隐者:

你已经逃离,不想再回到那尖叫与沉默之家,不想再听到母亲在楼上卧室咆哮,打开药柜清点镇静剂和抗抑郁剂的药瓶,不愿去想你十二岁那年遭遇的医生、精神崩溃、自杀企图、长期住院。

“即使端起一碗血浆,都能喝出冰激凌的味道。”生活也是某种会议的组成部分,谩骂和坚守,监督和发声,其实到后来也都是妥协,32版,厚厚的叠在一起,但也不是那本在夜晚打开的书,甚至抵不上小五的那杯牛奶。

[本文百度已收录 总字数:1841]

顾后: 《十二怒汉》:真相在别处