|

编号:B83·2161222·1355 |

| 作者:【法】吉尔·德勒兹 著 | |

| 出版:湖南美术出版社 | |

| 版本:2016年04月第一版 | |

| 定价:33.00元亚马逊21.70元 | |

| ISBN:9787535671660 | |

| 页数:338页 |

《运动-影像》研究的不是电影史,它是分类学,一种对影像和符号的分类尝试,它在此讨论第一种影像类型,运动-影像及其主要变型:知觉-影像、情感-影像、动作-影像、符号(非语言学范畴),它们构成了影像的特点。质-力量通过面孔表现,它呈现在“任意空间”中,揭示出原初世界,有时在假定为真实的世界现实化。电影大师用各自的方式创造、创作影像和符号。它们对画家、建筑家、音乐家来说充满对抗性,对思想家亦然。不应抱怨视觉和听觉侵犯了思想,也不应对这种侵犯持乐观态度;而应当展现出思想如何对既属于运动-影像又属于更深层次的时间-影像的视听符号发生了作用,这样,才能产生伟大的作品。《运动-影像》参考了美国逻辑学家皮尔士关于影像和符号的基本分类,以及法国哲学家亨利·伯格森的《物质与记忆》和《创造进化论》。

《运动-影像》:总之,它必须绵延下去

当没有任何一种不确定性中心来扰乱运动-影像的时候,我们如何拆解自己,又如何让人拆解我们?

——《第四章 运动-影像及其三种类型》

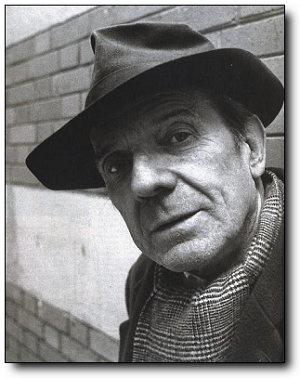

那一双眼睛,分明是在注视着。淡绿色的封面,像是一层蒙版的存在,可是目光不是潜伏在蒙版背后,而是以一种隐藏的方式构成了看见的运动:在它眼前的是一个陌生化的世界,是一双亟待打开图书的手,是另一双渴望阅读的眼睛——目光和目光之相遇,就是一种运动产生的张力。而且,在假装阅读完这一本书,用最后一页覆盖之后,封底的那张黑白照里也分明是一个看见的人,H.Bamberger拍摄的影像,标注着这个名叫吉尔·德勒兹的作者,而在封底之外,就是那一层淡绿色的可拆解的封面。不管是在蒙版后面,还是被封面覆盖,那个作者,那双眼睛,那种运动,其实都是可见的,它无法逃离,他无法遮蔽,它无法成为静态的存在。

运动之产生,其实有两种方式,一种是影像世界里的那双眼睛看见,另一种则是作为读者的我们可见那一双蒙版和封面后面的眼睛,所以眼睛之于眼睛,其实变成了双重的“看见”,而在这双重看见的系统里,看见和被看见,被看见和看见,是不是构成了一种整体?而这种整体是不是始终有一个中心?是知觉?是情感?是精神?而在这个看见和被看见的整体中心里,谁需要被拆解?谁又需要拆解别人?

一种图书版式的设计,对于吉尔·德勒兹来说,似乎是一种对于所谓运动-影像的背离,他引用柏格森的运动论述,所强调的其实是一种不确定的中心,是用光来捕捉“事物内部和空间的所有点”:“它一直在扩展,尚(未)被发现”,也就是当眼睛看见的时候,它不是看见眼睛之外的一切,而是让眼睛存在于事物之中,存在于光影像本身之中,也就是说,把视觉纳入到事物和影像的整体中,让它自身去扩展和发现影像,而这种影像变成了视像,一种不为任何人,也不针对任何人的自身影像。

所以实际上,这种自身影像就是电影世界里的元电影,当眼睛以照相术的方式捕捉到并冲洗出那些光的时候,就是在自身影像上构成了一种整体性,“将光与精神摆在一起,把意识变成了一束光,光把事物从其天生的阴暗中呈现出来。”而呈现出来的整体影像“是一种非常特殊的类型:有生命的影像或物质”,而这样的生命影像就需要不确定的中心,即使眼镜成为知觉之一种,也是“既在感觉中心,也在运动中心,度量着自身关联的复杂性”。而这种不确定的中心,甚至要变成一种“纯洁”:“在它无中心的纯洁中、它的原始变化体制中、它的热与光中,发现运动或运动-影像的真实模样。”无中心的纯洁、原始的变化体制,热和光的捕捉,带来的是运动-影像的真实模样,而这样一种真实模样的发现就需要拆解人作为自身影像的那个中心。

拆解自己,又让人拆解我们,不只是简单的看见,也不是在看见和被看见双重意义上的运动,它其实在无中心的整体中变成了运动-映像,变成了流动-物质。而这种影像的运动,这种物质的流动,正是需要拆解一种静态的存在,一种仅仅在空间范畴中的镜头,一种被分割的运动。“我们用几乎一闪而过的画面来反映正在流动的现实,由于这些画面是这种现实的特征,所以我们只需用一个抽象的、统一的、不可见的变化将它们串联起来,而这种变化存在于这种认知机器的深处……感知、智力活动、语言一般都是这样产生的。”柏格森在《创造进化论》中论述了流动的现实带来的创造意义,吉尔·德勒兹正是从柏格森的运动论述中找到了构建整体性运动,寻找运动-影像的一种突破。

柏格森在论述中认为,运动是一种现在时,是不可分割的,即使分割,也在每一次分割时改变了原初的性质,但是当运动仅仅变成一种空间上的经过行为时,它变成了一种可分割的静态行为,一个瞬间和另一个瞬间相分离,一个区间和另一个区间相对立,一种时间和另一种时间相独立,如此割裂,是取消了运动的现在时,是抹杀了运动的不可分割性,吉尔·德勒兹更明确地指出:“经过的空间全部属于同一种同质空间,而运动是异质的,彼此之间不可代替。”1907年柏格森将这种对于运动的错误表述命名为“电影幻觉”,这种幻觉将静态分切替换了动态分切,将镜头的空间范畴覆盖在时间范畴里。

电影是每一帧的组合,是瞬间的连接,是时间意义上运动,当机器来展示画面的时候,影像的瞬间分切就需要有“一个运动或一个无人称的、统一的、抽象的、不可见或不可知觉的时间”,电影把这种移动运动的特殊瞬间转换为任意瞬间,把空间意义上的静态分切变成时间意义中的动态分切,用机械连接代替停顿运动,而这便是柏格森对于运动的重构,“我们把电影定义为一个用运动与任意瞬间对接来复制运动的系统。”就如那些音乐剧一样,它在弗雷德·阿斯泰尔的“舞蹈-行动”启示下,把发生在任意地点的舞蹈连接成时间范畴中的运动,在街头,在便道上,在车流中,实现了任意瞬间的整体运动,“当人们将运动交给任意时刻时,人们应该变成在随便一个任意时刻都能够思考这个新的生产,即奇特和特殊时刻的产生:这是向哲学的彻底归依,也是柏格森最后打算做的,给现代科学补上适合它的和它所缺少的形而上学,这是缺少的另一面。”

而这种向哲学归依的形而上学运动,就是柏格森所提出的“绵延”:“不仅瞬间是对运动的一个静态分切,运动也是对绵延,意即整体或某个整体的动态分切。”绵延不仅仅是一种运动产生的变化,而且它处在不断变化中,处在任意瞬间的变化中,这种绵延产生的运动就形成了一个整体,“宇宙的绵延只能用创造的自由制造整体,因为这里有创造的一席之地。”而整体的意义就是一种开放,它不断变化,不断创造新的东西,不断处在绵延里。所以真正的运动,它从来不是一个封闭的集合,它穿梭于物和局部之间构成了一种关系,同时,它以绵延和整体的方式保持着世界永远的连接。所以吉尔·德勒兹从柏格森的理论中理出了运动-影像的三个层面:首先运动不是一种静态的分切,不存在一个独立的瞬间影像;其次,运动影像必须是一种绵延的动态分切;再者,在超越运动的绵延中产生了时间-影像,具体表现为绵延-影像、变化影像、关系影像、体积-影像……

|

|

| 吉尔·德勒兹:影像的整体性就是一种可能性 |

作为绵延的影像如何在电影中实现它的整体性?在观看电影时,看见的往往是一种物质化的呈现,那就是所谓的镜头,这种镜头产生的语言对应着在创作时的取景,取景的取舍自然区分了镜头内外的世界,那么这种区分是不是在割裂整体性?“画框告诉我们影像不只是用于看的。它既是可看的,也是可读的。画框具有这种暗示功能,不仅只记录声音,还记录视觉信息。”但这种画框的物质性也在取消着整体,所以在可见的画框之外,还必须把运动绵延到画外,也就是说画外从来不应该是一个否定,“任何取景都确定着一个画外。”画框就像一个集合,看起来是封闭的,但是当画外被确定并从画框里绵延出去的时候,整体性就慢慢构筑起来,它像一条绵延的线,穿越集合,赋予每一个集合和另外的集合实现联系的必要可能,而且几乎没有穷尽,在一种开放的关系中形成时间意义上的运动。所以画外看起来是“别处”,是旁边,是周围,但是这种别处、旁边和周围,却“体现着一个更令人不安的存在”,这种不安的存在就是“延续”的结果,“是一种更彻底的、处于异质空间和时间之外的别处”。

也正是运动的绵延把画外变成“更令人不安的存在”,所以突破了画框,突破了取景,突破了镜头在空间上的物质性,而变成一种开放的整体,“镜头,就是运动—影像。由于它把运动带给一个变化的整体,所以它是绵延的动态分切。”但是这种对于画外的绵延只是柏格森运动论述的理想状态,如何实现这种绵延,如何创造运动-影像,吉尔·德勒兹认为按照柏格森的这一理论,要确定一个整体,必须通过衔接、切换和虚假衔接等手段,而这些手段归结为一种,那就是剪辑,剪辑可以建立联系,可以组建关系,可以表现运动,正如爱森斯坦所说,剪辑表现了影片的整体,而这种整体就是思想。“属于剪辑的东西,在它本身上,或在其他东西上,是时间、绵延的间接影像。”无论是“一种强大的有机表现牵带着集合及其局部”的美国学派的有机倾向,还是用对立剪辑取替平行剪辑、用质的飞跃剪辑取代一致或协调剪辑的苏联学派的辩证法,无论是“首先关心运动数量以及确定数量的度量关系”的法国学派的数量说,还是隐藏着“阴暗的沼泽生命”的德国表现主义张力论,都在用剪辑的方式达到运动-影像的绵延世界,创造一个动态分切的整体性,“剪辑唯一的普遍性就是它让电影影像与整体都与设计为开放体的时间发生关联。”

但是这种整体性是不是需要去除自身影像的那个中心,也就是说如何把眼睛存在于光影像本身之中,从而捕捉到那些空间上的所有点。这便是“如何拆解自己,又如何让人拆解我们”的难题,生命影像之存在,它的主观知觉一定会产生一个中心,这个中心是感觉中心,也是运动中心,它和自身产生了复杂的关系,所以当运动-影像遭遇这一个中心时候,它其实完成了一种变型:知觉-影像。而当知觉不知不觉过渡到人的动作之后,又产生了第二个变型:动作-影像;运动成为一种生活体验之后,变型继续,它就是情感-影像。知觉-影像、动作-影像和情感-影像,是三种运动-影像的变型,“而我们每个人,作为特殊影像或可能中心,我们只是这三种影像的装置,是知觉-影像、动作-影像、情感-影像的加强体。”

人变成了特殊影像,变成了可能中心,变成了装置工具,是不是会减弱甚至消除运动的绵延,甚至取消整体性?贝克特在《电影》里用一种特殊装置来化解“存在即被知觉”的可怕现实,他提出了三种时间的影像记录,一种是当一个人行动时,摄影机只拍他的背,在角度不超过45度的情况下,摄影机只是在记录动作,所形成的只是动作-影像,“如果跟着他的摄影机超出这个角度,这个动作就会被截止、消失,人物会停下来,藏起他惊恐的面孔。”第二个时间里,摄影机的角度变成了90度,在人走进房间的时候,可以通过摄影机看到人的主观视觉,房间以及房中的物品与动物一览无余,但是摄影机却还是以客观的方式记录人的知觉。第三个时间,在人躲藏、蜷缩的时候,摄像机后退,但是当人昏昏欲睡的时候,摄像机靠近他并且拍下他的正面,在这个过程中,摄影机的客观眼睛代替了人的主观眼睛。

第一种影像可以称之为动作-影像,第二个影像是一种知觉-影像,而第三种则变成了情感-影像,在摄影机和人建立的这三种影像世界里,那个中心是不是逐渐得到了拆解?主观知觉从最初的隐藏到之后的暴露,再到最后的代替,实际上也在空间意义上完成了变型:全景镜头基本上是知觉-影像,中景镜头是动作-影像,特写镜头是情感-影像。但是在第三个被拆解了中心的知觉映像里,虽然主观知觉消失了,但是摄影机却又承担起了情感的知觉传递任务,也就是说“当人们拆解了前两者后,还会继续存在的知觉”,那就是自己对自己的知觉,而这也是在寻找无中心的纯洁中遇到的最大危险。

情感-影像表现为特写镜头,表现为人的面孔,这是一种放大的知觉,这是一种生命影像,甚至它成为一种权力,在任意空间里构成了一种力量,“如何将一个任意空间从指定的事物状态、特定空间中抽离出来?”所以化解这种危险的可能性意义就是把任意空间“去权力化”,影子、白色和不同的色彩,可以构建任意空间,而这种构筑方法就是制造一种虚无空间,在空间的虚拟状态中,可能性抹杀了中心,开放性取消了情感,希区柯克在《爱德华大夫》里,当一杯牛奶充斥银幕时,只留下一个空空的白色影像,这是不是一种可能?在布莱松的电影里,空声的出现是不是“显示了发生的和被表达的事的可能关联”?

实际上,虚无空间的可能性,任意空间的开放性消除了情感-影像的中心化,对于更有危机的精神-影像来说,也不啻是一种方法,当我们观看希区柯克的《眩晕》时,我们进入到了真实的眩晕里,当《后窗》的主人公利用镜头聚焦后窗里发生的一切的时候,我们也像变成了无能力的人,用摄影机构筑了我们看见的世界。吉尔·德勒兹将此命名为动作-影像最后一个变形:精神-影像,“希区柯克的创新之一是将观众带入影片,如果这是真的,那么人物本身应否以较明显的方式为观众所接受呢?但这样会出现一种不可避免的后果:精神影像不再是动作-影像以及其他影像的完善,而是对它们的性质和身份的质疑。”这种质疑是不是在破坏整体性?是不是在消解可能性?观众的精神世界被取代,那个无中心的纯洁世界如何发射出那一道捕捉运动世界的光?

所以当精神变成影像的中心,绵延似乎也就停止了,在这样的危机面前,吉尔·德勒兹提出了一种随机性的运动-影像:“电影总有遇到不可预见的事或即兴发挥的时侯,即叙事现时下某个鲜活现实的不可抗拒性,而摄影机也不能先找到自己的即兴发挥才开始工作,即兴发挥既是阻碍,也是不可或缺的手段。”随机制造可能,可能表现绵延,绵延完成整体,所以影像里是被打碎的、延伸到空间里去的纤维,是散步、游荡和反复不停地踱步,是没有整体性世界中的连接和整合,甚至是“底片意识觉醒”。

但是这样的方式,是不是真的能完成运动-影像的解救?拆解是去中心化,甚至是去生命化物质的努力,但是在拆解的意义上,知觉、运动和情感形成的影像如何照亮瞬间时间,并最终形成绵延的整体?开放或者是需要的,电影的可能性是“拆解动作、剧情、情节或故事的欲望,以及将曾经贯穿文学的雄心带向更远的欲望”,但是欲望之后却又是另一个欲望,那些散步、游荡和不停地踱步,那些脆弱的关联、分散情境,也在形成新的危机,所以吉尔·德勒兹认为,不妨把这些看成是一种运动-影像整体性的必要条件,但不构成影像本身,而必要条件的目的是形成一种关系,形成一个实体:“新影像必须真正变成思想和思想体,哪怕它为此而变得更加‘难懂’。”而难懂的意义就在于寻找,就在于超越,就在于用“总之,它必须绵延下去”的运动来构建新的影像世界,构筑不停歇的运动状态。