|

编号:S45·2140519·1082 |

| 作者:[台]洛夫 著 | |

| 出版:江苏文艺出版社 | |

| 版本:2013年09月第1版 | |

| 定价:120.00元亚马逊75.00元 | |

| ISBN:9787539965307 | |

| 页数:1257页 |

从《诗魔之歌》认识洛夫,在《石室之死亡》里阅读洛夫,洛夫是台湾诗歌的现代符号,也是刻在我诗歌阅读历史里的重要标签。37部诗集、7部散文集、5部评论集、8部译著构筑了洛夫的诗歌王国。这一册上下卷《洛夫诗全集》是洛夫60多年诗歌创作之大成,充分展现了其诗歌世界之广阔、思想之深致、表现手法之繁复多变,以及诗人在现代与传统、西方与中国之间进行整合与交融的美学嬗变,勾画出诗人上下求索的精神历程。同时收录诗人各时期珍贵影像、书法作品、重要文论,极具研究与收藏价值。虽是“全集”,洛夫在自序中表达了不止的创作激情:“《洛夫诗全集》虽说是我六十余年诗歌创作的总结,但目前我仍在诗的道路上踽踽独行,写作并未停止,故充其量只能说是一部颇具规模、犹似大部队集合等待读者与评论家校阅的诗集。”

雪落无声

街衢睡了而路灯醒着

泥土睡了而树根醒着

鸟雀睡了而翅膀醒着

寺庙睡了而钟声醒着

山河睡了而风景醒着

春天睡了而种籽醒着

肢体睡了而血液醒着

书籍睡了而诗句醒着

历史睡了而时间醒着

世界睡了而你我醒着

雪落无声

——《湖南大雪——赠长沙李元洛》

无声的世界里上演着睡梦和醒来的故事,无声的雪季飘落着离开和回归的梦境,“两千年才凝成的大雪”其实并非落在洞庭湖上,落在岳麓山上,也并非落在未眠的窗前,而是落在一双钉鞋的跋涉中,1988年5月8日的大雪距离那个回家的8月16日还有3个多月的时间,距离听到衡阳那只蟋蟀的叫声也还有遥远的距离,当然,对于家乡探亲而延伸开来的相聚和长沙、杭州、上海、北京、桂林等地的游历似乎也有很长一段路,各自的街衢、泥土、鸟雀、寺庙和山河,各自的春天、肢体、书籍、历史和世界都已经在不想见的时候睡去,而属于共同的路灯、树根、翅膀、钟声和风景,共同的种子、血液、诗句、时间和你我却都已经醒来,睡去是迷惘,是搜寻,是“把头埋在沙堆里”,而醒来则是对话,是饮酒,是“曾共过肥马轻裘的少年”,但是这睡和醒的对立和矛盾中,那一场无声的大雪只不过是一个想象,那长沙、洞庭、岳麓只不过是一次虚构,而那劝饮的李元洛也只不过是未见面的神交古人,当在黑暗中告辞而去的时候,那白色的空茫其实纷纷扬扬地覆盖了一段时间,一种人生,以及一个答案。

答案未明之前,“君问归期”或者只是洛夫在晚唐的句子里找到了一片慰藉,无声的雪只不过是那巴山夜雨,不容说破的酸楚也只是一堆旧信而已,不管是杨柳依依的往昔,还是雨雪霏霏的今日,隔着那距离和时间的苍茫,隔着睡去和醒来的空隙,隔着一个人和另一个人、一种心情和另一种心情的冲突,像是宇宙无法弥合的隐喻,在时空的错乱和对抗中撩拨一种震撼和颤动。1988的心情似乎太过强烈,1988年的构想似乎太过虚幻,而对于身处在另一端尚未抵达的洛夫来说,这是一种母性的隔绝,诗性的迷失,史性的断裂,以及神性的质疑,像一根无根的“漂木”,看见的只是“院子里满地的白云/依然无人打扫”。

2000年的《漂木》其实已经走过了1988年无声的雪,走过了长沙的故人,走过了巴山夜雨,走过了诗性的交汇,但是在时间序列之外,洛夫依旧在一种“哀故都以日远”的哀怨中回首那寻找的过程,“一根木头罢了”的过往里是“民离散而相失”,是“去故乡而就远”,是“出国门而轸怀”,这东迁、流亡和远行都刻在那根木头的身上,那根“把麻木说成严肃/把呕吐视为歌唱”的木头曾经写满了一种谎言,但是在漂泊之中,变成了散落在沙滩上的骸骨,是行将腐朽而夜夜揽镜自照的木头,当那一声断裂的“咔嚓”响起的时候,木头就嵌入了体内,天地合一,木人合一,木头变成了骨头,变成了坚挺的器官,变成了广场上的旗杆,可是这种种的变化奈何抵挡不了一片火,一片比雪更严肃的火,一片烧掉了历史灰烬的火,那世界里有西瓜、凤梨、甘蔗、香蕉的食物,有选举、议会的拳头、“两国论”、股票的现实,有痔疮、胆固醇、麦当劳、基因突变有关的科学和身体,有游行示威、绿眉毛的党人、总统府、电视机爆炸的存在,在现代社会的各种证候中,身体、制度、人事和宿命的破网,让这个城市成为“市廛栉比,商机遍地/泡饭,酱菜,辣萝卜/大闸蟹满市横行”的世界,所有的东西都在这样的世界里倾斜,不是镇压,仅仅是倾斜,便消灭了垂直的存在,坚挺的存在,“鲜花/向亡魂倾斜/大字报/向板着脸的墙倾斜/学生头上顶着一只陶罐/陶罐的水/向历史中一场大火倾斜/灰烬/向时间倾斜”,而那根木头,当然以骨头的名义向着自己漂泊无定散落别处的流浪倾斜,这形而上的漂泊本应在在此岸与的隔绝中搜寻,但是那神性的声音已经被覆盖,那坚挺的器官被黏黏糊糊的意识形态所搅拌,走得很远的木头最后只能回到就磁场里。

但似乎,漂木并未在这样一种无奈回来的宿命中腐朽,在《第二章 鲑,垂死的逼视》中那种生命的尊严被唤醒,亚当河四年一度的鲑鱼洄游是关于伟大流浪者生命的颂歌,是生命的悲凉与无奈中“无与伦比的尊严”。昨天的腥味和满嘴的泡沫只不过是极端虚无主义者的一种说辞,在在大海中的寻找中有着生命的启示录,有着流尽鲜血的反抗,有着对抗时间的力量,“我们习惯在砧板上/展示一种无奈的宿命的温驯/肉身的意义/唯有饥饿的野熊和/贪婪的蛆虫懂得/而灵魂/顺着一只瓷盘的倾斜/一路尖叫着/滑人腐味呛鼻的时间隧道”。所以在把腐朽的肉身交给时间之后,那一些盐,一些铁,一堆熊熊的火成全的是一种超然,是死亡之后的复生,“我们抵达,然后停顿/然后被时间释放”,便成永恒,逃离了砧板,逃离了被吞食,自己成全的那一份勇敢便也是抵达神性,一种生命的禅:“但我不懂得你的神,亦如我不懂得/荷花的升起是一种欲望,或某种禅”。这是《石室之死亡》第十一首的启示,而在鲑鱼的启示录中,分明写着不被死亡带走的尊严。所以在这样一种神谕的生命意义面前,洛夫给了漂木一种活下去变成骨头的注解,也给了漂泊者一个关于宏大自我宇宙的定义。《漂木》的第三章《浮瓶中的书札》就是从那漂浮的世界里寻找到最终极的四个命题:致母亲、致诗人、致时间和致诸神,对应着母性、诗性、史性和神性,这形而上的搜寻和探知在某种意义上就是洛夫对自我生命的重新审视,是对于那一场危机谋面的长沙、李元洛以及无声的雪的感悟。

母性的空空房间里有着透明的灰烬,有着时间的烟,但“和时间一同拒绝腐烂”,这是一种看见的死亡,一种洪荒的冷,一束白发变成我对于思念的注解,像雪一样白。其实,那一根生命的脐带连接着两个不同半径的圆,在一种被切中的疼痛中我听到了母亲最后的一声呼唤,这不是叶落果熟,也不是核回国大地的方式,当呼唤变成坠落的沉重,只有在地层深处,在被隔绝的两个世界里,听见“疼痛的回响”,刀痕与青苔,使墓碑上的字变成一个生命的注解,可是这是终点吗?在洛夫诗歌的母性主题上,并非是这样一种逝去的无奈,在成长的过程中恰好是一种爱的抒情。《灵河》里就流淌着那纯真的情,那快乐的爱:

你说要拥有一个茂密的果园

遍布白玫瑰的御林军,然后把我囚禁

用秀发编成软软的绳子

捆我在六月的葡萄架下

这样,我就仰卧不起,饮你的十九岁

你的眼睛使我长醉不醒……

——《饮》

那《果园》里是“不要攀摘,哦,青柯正成长/它伸向我/如你温婉的臂”的触碰,那《风雨之夕》里是“请把窗外的向日葵移进房子/它也需要吸力,亦如我/如我深深被你吸住,系住”的相拥,那《城》里是“我不要你的封赠,赤裸即是荣耀/但愿掌管那把钥匙/夜夜让我们把爱的果园轻启”的守护,那《灵河》里是“在那小小的梦的暖阁/我为你收藏起整个季节的烟雨”的浪漫。而对于生活来说,即使有哭泣,那眼泪也是“流自阳光的笑声”,所以光明而美好的世界里如幻影一般在那个世界里涤荡着种种遭遇的悲苦。而对于洛夫来说,对于生命的吟咏必定会遇到一个归属问题,生命已然,可是母亲在哪?这不仅是他身世的一种遗憾,同时也是对于那个叫做故乡的疏远,所以在《时间之伤》专辑里,读到的更多是对于故国的怀念和构想。“当距离调整到令人心跳的程度/一座远山迎面飞来/把我撞成了/严重的内伤(《边界望乡》)”边界隔着立足和可以望见的两个地方,一个是存在的现实,一个是遥远的可能,在望远镜的调整放大中,那突兀而来的不仅是越来越清晰看见的惊喜,也是一种毫无设防带来的“内伤”,其实只是看见,却抵达不了,只是被拉进,却在遥远的另一边,“故国的泥土,伸手可及/但我抓回来的仍是一掌冷雾”,悲怆的感觉无处可逃。所以在《饮我以花雕》中,那一壶花雕的味道“毕竟嫌远了些”,如果紧紧抓住,那也是“啪地一声,酒杯炸裂”的结局,而满掌的血里是一种悲凉,“体温/随酒温骤然下降”。这是何等痛苦,在一个他乡的世界里,母性成为一种伤害,成为一种血性的痛,只不过在无数次的隔绝,无数次的望乡,无数次的疼痛中,洛夫寻找一种共鸣的东西,那是一场无声的雪,一场和假象的炒腊肉、羊肉汤有关的约会,一个和洞庭湖的浪、黄河之水有关的梦境,“而雪,从无南北之/零度以下的籍贯/同样的冷,同样的白/唯你灵魂燃烧的速度/则远比我枕上的泪蒸化得快(《今日小雪》)”

|

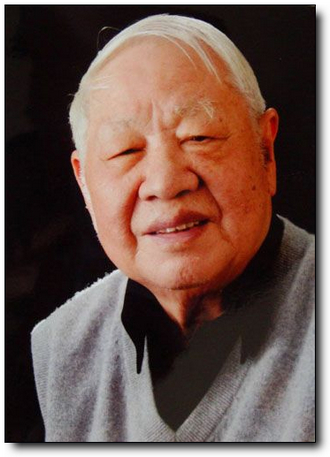

| 洛夫:是否望见了那个睡着又醒来的世界? |

从母性中体会生命的情和爱,在母性中感知一种异乡的陌生存在,而母性的找寻也是对于自我生命意义的一种突围,这当然是对于诗性、史性和神性的感悟中获得,而在找寻之后便一定是一种生命的回归,洛夫的《月光房子》一辑自然充满了一种淡然和泰然的心境,在《不雨》中是自我的涟漪:“如果你是凝聚不滴的泪/我多么想/化为你眼中的鱼啊”;《七夕记事》里,我在五楼阳台上与老妻共看云来云往,“这时,猝不及防/一阵骤雨漫天而至/隔壁女学生房间的灯火/突然熄灭/”像是许久年以前自己的一种冲动,而在《除夕记事》里,“我愤然把最后一页日历/撕成三百六十块”的愤然只不过是想在生命的历程里再多一些时光,“至于那多出来的闰月/就交还给灰烬吧”,所以死在剔牙、挖耳、刮须、洗脸等的日常生活中感受生命的意义,感受母性中的那一个自我,“水,仍如那只柔柔的手/一种凄清的旋律/从我的华发上流过”,那种流逝又如何呢?《生日偶感》里流露的也只有淡淡的意蕴:“生肖属龙/于今连变一条蛇的奢望也淡了/曾经汹涌如涛的血脉/也在无限好的夕阳中退潮/露出一片平静的浅滩/任群鸥鼓噪”。生日的偶感,其实在28岁时也有过,只不过在那首《归属》的诗里,完全是一种对时间的挑战:“伸出手掌,流星一个个从指缝间漏过/哦!洛夫,你原是一个伟大的梦游神/上帝用泥土捏成一个我/我却想以自己作模型塑造一个上帝”。充满了呐喊,充满了不甘,充满了少年的那种迷惘和愤然。

“最后又将我/还原为一张空白的纸”的生命燃烧,对于洛夫来说,是关于个体的一种归宿感,所以在母性的指向上,洛夫营造的更多是关于自我生命的找寻,在蓬勃和寂然,受伤和回归中,洛夫穿越了母性的隔绝困境,在1988年8月16日的跨越中听到了衡阳宾馆的蟋蟀叫声,看到了河畔墓园里连根拔起的狗尾草,寻找到了梦中鳞片剥落的童年之鱼,也在“折进梦中晚秋”的杭州纸扇、横眉对着天空咆哮的鲁迅故居、浸泡着雷峰塔里塔外韵事二三的杭州虎跑茶,以及在上海虹口公园、苏州河、北京胡同、香港的月光中发出了“回家真好/凄凉真好/看到自己的影子/浮贴在老屋的半堵墙上真好”的感叹。

但是,对于洛夫来说,回归并不仅仅是生命个体意义上的找寻和突围,更是在一种诗性的世界里重构。“重要的是,我用前所未见的词语唤醒了另一个词语——生命,或者说,我从骨髓里、血肉中激活了人的生命意识,同时我也创造了惊人的语言”,这样的语言有两个走向,一是在中国古典诗歌体系中寻找共鸣,另一个方向则是在如《石室之死亡》的世界里植入西方现代主义的意象。“我相信诗是一种有意义的美,而这种美必须透过一个富于创意的意象系统来呈现。我既重视诗中语言的纯真性,同时也追求诗的意义:一种意境,一种与生命息息相关的实质内涵。”从意象到意境,从意境到意义,洛夫一直在中国古典诗歌的博大精深中寻找和自己契合的东西。

这在《魔歌》里有了充分的体现,《舞者》中会“呛然/钹声中飞出一只红蜻蜓”,《随雨声入山而不见雨》中那下山时的三粒苦松子“沿着路标一直滚到我的脚前/伸手抓起/竟是一把鸟声”,而《金龙禅寺》的那株羊齿植物“沿着白色的石阶/一路嚼了下去”,词语唤醒的是生命,是蜻蜓,是鸟声,是植物,那意象营造的世界里分明看到了那唐诗的韵味,所以渗入到时间的内部,对于洛夫来说,就是找到一种诗性之美。但是对于历史的闯入,总是充满着风险,《战马》中“雕鞍虽冷,号角无声”,但是“伏枥多年未忘梦中的白山黑水”,在这千里万里的蹄声惊起的昨日,是那“剑气自你额间升起”的将军,将军不是复活,而是让洛夫看到了那遗留着的一段历史,“我在城墙上垂首蹀躞/手抚着一块块碎裂的堞石/翻起一看/赫然竟是满掌的鲜血/被挖凿,被肢解,被剥得鳞甲遍地/被谋杀的中国的龙啊/在日暮中奄奄一息(《我在长城上》)”,这历史里其实充满着鲜血和痛苦,充满着被肢解的段落,所以对于洛夫而言,与其返回,不如建构,那《长恨歌》里肉欲的历史不也正是一种肢解的命运:

一堆昂贵的肥料

营养着

另一株玫瑰

或

历史中

另一种绝症

唐玄宗从水声里“提炼出一缕黑发的哀恸”,杨贵妃“轻咳声中/禁城里全部的海棠/一夜凋戚/秋风”都是无法返回的历史,所以在哪唱不可避免的战争中,那一朵菊花,那一口黑井,都成为一个历史的伤口。所以在历史的深处,洛夫带着那骇人的意象,与那些诗人对话。《与李贺共饮》在一个“历史最黑的一夜”,不去管它的是是功名,是荣誉,两个非等闲之人看见的也只有那一首晦涩的诗歌,那一首众人都不懂的诗歌,只要两个人懂了就好“不懂/为何我们读后相视大笑”,不懂的是自己在现实中的虚饰,相视大笑则是一种在诗歌世界里的共鸣。而在《李白传奇》里,那向墙上的影子举杯的诗人,那千载寂寞万古愁的诗人,需要的不是做官的事业,而是喝酒写诗的潇洒,所以即使江湖是诗中的一个险句,也必须用心写完,而最后我的出现,使这一篇诗歌寻找到了后来的继承者:“下午,我终于看到/你跃起抓住峰顶的那条飞瀑/荡入了/滚滚而去的溪流”。

抓住了飞瀑,抓住了诗性,抓住了所以便有了那瓶中书札的“致诗人”:“你说:诗是逼近死亡的沉默/也许是/但诗,不也是/把满山花朵叫醒的鸟鸣吗?”是的,有我在,诗便有了复活的可能,历史死了,却剩下思想,而思想死了,诗歌才可以飞翔:“诗人没有历史/只有生存,以及/生存的荒谬/偶尔追求/坏女人那样的堕落/其专注/亦如追求永恒”,所以在充满着堕落与专注的追求中,诗性便有了某种生存的价值。所以在洛夫的诗歌里,便有了那左边20个“白的”右边20个“白的”的错落墓碑,便有了“古诗新铸”的11首《唐诗解构》,便有了那露在外面的标题和藏在诗里的意象组合成的“隐题诗——“这绝非文字游戏,也不是后现代主义的新花样,因为这种形式的最高要求在于整体的有机结构。”不是藏头诗,在第一首《我在腹内喂养一只毒蛊》里构建了一个前现代的“肉身”:

我与众神对话通常都

在语言消灭之后

腹大如盆其中显然盘踞一个不怀好意的胚胎

内部的骚动预示另一次龙蛇惊变的险局

喂之以精血,以火,而隔壁有人开始惨叫

养在白纸上的意象蠕动亦如满池的鱼卵

一经孵化水面便升起初荷的灿然一

只只从鳞到骨却又充塞着生之悃惶

毒蛇过了秋天居然有了笑意,而

蛊,依旧是我的最爱

但其实,洛夫想要撇除形式追求内在玄机,却一定会碰到形式的束缚,即使“不逾矩”地设计出全新的诗句也难以逃脱形式秩序,“蚯/蚓饱食泥土的忧郁”、“咖啡匙以金属的执拗把一杯咖/啡搅得魂飞魄散”,“蚯蚓”二字如何分开排列?还有咖啡如何各自叙说诗意,其实无非是用诗意来弥补断裂,所以洛夫自己承认,“这显然是一大败笔”。隐题诗或者只是一种探索,在形式上的解放中也造成了形式上的束缚,所以在洛夫的诗性迷失和突围中,重构其实变得困难重重。但是他毕竟在那一种意象的创造、意境的营造中找到了诗歌之美,找到了诗性的寄托。

穿越历史的黑暗,穿越古典的意境,其实,对于洛夫来说,遇到的最大困境是如何克服时间的荒谬,“朝如青丝暮成雪,发啊!/我被迫向一面镜子走近/试图抹平时间的满脸皱纹/而我镜子外面的狼/正想偷袭我镜子里面的狈”,瓶中的书札写着关于时间的命题,时间是逃不掉的历史,时间是避不开的死亡,时间是“一九二八年的那滴血/仍在掌心沸腾(《啸》)”——用炮连接起庚子赔款、鸦片战争、七七事变,但是一切过去了之后,“啸声/在体内如一爆燃的火把/我好冷/掌心/只剩下一把黑烟”,依然是一场劫难。

黑烟黑夜,在黑的世界里时间入一个巨大的魔,折磨着那些生命的个体,所以在《西贡诗抄》专辑里,读到的是历史无法愈合的痛处,《手术台上的男子》里那个“手术台上/十九岁的男子/脱下肌肤/赤裸而去”,时间对于生命来说,只不过是一个十九岁的数字:“仅仅十九岁的男子/十九岁时就那么走进另一个世界/去寻求结论/而结论是——/手术台上躺着/九个窟窿”。而在《清明》这样祭奠死者的日子,呈现的是“云吊着孩子/飞机吊着炸弹”的景象,《汤姆之歌》里的死亡在时间中已经变成了依存铜像:“死过千百次/只有这一次他才是仰着脸/进入广场”,所以对于战争,对于时间内部这一场消灭肉体的战争,洛夫看到了那种压抑的死亡

战争有一张启疑的面孔

左颊一面旗

右颊一块碑

上午或者下午或者今天或者明天

都不是问题

全部过程

只不过是煮沸了一吨钢

——《事件》

所以在《西贡诗抄》同时代的长诗《石室之死亡》中,便有了死亡的史诗,“写诗即是对付这残酷命运的一种报复手段”。在《石室之死亡》序中洛夫这样说,所谓报复,就是在命运的死亡中感受到残酷,而这样的死亡包含着母性之死、肉体之死、信仰之死、秩序之死等各种死亡。“对镜时,我以上唇咬住他的下唇/囚他于光,于白昼之深深注视于眼之暗室/在太阳底下我遍植死亡”,其实在镜子面前的我只不过是“他们”的一个折射,一个反射,以及一个衍射,在“以裸体去背叛死”的那人、在“年轮上,你仍可听清楚风声,蝉声”的你和“他们如一群寻不到恒久居处的兽”的第三人称世界里,我“偶然昂首向邻居的甬道”,这是一次闯入,但是这样的闯入却看清了一种血中的溺死,一种“为你果实的表皮,为你茎干的服饰/我卑微亦如死囚背上的号码”,我其实成了那人,成了你,成了兽,成了邻居,在号码编号的序列里依次走过,而所有的人都在被纳入“第三人称”的世界里接受死亡的审判,墓碑上的姓氏,分明消灭着一个和主体有关的谱系秩序,也就是在死亡中造成时间的断裂。而在“我”的谱系之死之后,进入的是一种肉体之死,“囚于内室,再没有人与你在肉体上计较爱/死亡是破裂的花盆,不敲亦将粉碎/亦将在日落后看到血流在肌肤里站起来”,那肉体是关于十字架下修女的眼睛,是关于读不出火光颜色的尸体,是关于拒绝刑前酒而扭断了的手臂,是关于马槽里一个女人的童真。所以在肉体寂灭的世界里,时间是最大的谋杀者:“你的身子是昨夜/不管谁在颤动,一靠近即饮尽了黑色/迫使情欲如一丛茱萸在眉梢轰然绽放/美丽的死者,与你偕行正是应那一声熟识的呼唤/蓦然回首/远处站着一个望坟而笑的婴儿

。”

在16-18三节原题为《早春——给杨唤》、33-36四节原题为《睡莲》、47-50四节原题为《四月的传说》、51-53三节原题为《初生之黑——给初生小女莫非》、54-56三节原题为《火曜日之歌——给病中诗人覃子豪》、57-63七节原题为《大阳手札》中,都在用一种投射的关系在抵达那个时间中的死亡意象,A.卡西的墓碑上是关于战争之死的故事,而母亲腹内的啼声则是关于母性之死的寓言,“钟声未杳,我们仍住在死中”,任何的抵抗,任何的惋惜,以及任何的可恨,都无法阻止时间的流逝,无法阻止永恒的死亡,所以对于残酷的报复,唯有一种信仰和神性的救赎才能完成,所以在洛夫的世界里,最终走向的是如何在诸神的世界里读懂自我,读懂神为人的救赎。因为在瓶中札记的“时间”里,看到死亡的同时却也是自我的迷失:“其实死亡既非推理的过程/也不是一种纯粹/绕到镜子背后才发现我已不在”,所以在这种发现不在的感悟中,自我升华成一个故意隐藏肉体的神:“我恍然大悟/我欲抵达的,因时间之趑趄而/不能及时抵达/有时因远离自己/本不欲抵达”。

“墙上的钟摆不停地拋弃自己/神啊,这时你在哪里?”对于这个问题的答案似乎只有“万物之灭不过是形式的转换”,所以神也就是“在并不存在/却又无所不在/遥不可及而又/随手可触的/囊物的/深不可测的幽微处”。我与自我,自我与非我,必须在确立神的过程中找到它们的意义。其实在洛夫早期的诗歌里,一直有着对于神/上帝的怀疑,在写给18岁的生辰《归属》中,已经读到了那个以自己做模型的上帝,是“找不到一座岛,我就是岛/这里有众多的岛在浮起,又沉没……”的自我设计,所以到了《外外集》里,便完全成为一个取代上帝的自我,“你是传说中的那半截蜡烛/另一半在灰烬之外”,“你遂被提升,升高为神,为最后的完成”,“当一堆钉子倾罐而出/救护车背着十字架到处找不到基督”……那《灰烬之外》、《醒之外》、《战争之外》里都是一个“外面的世界”,一个在异化中重新找到自我之神的宇宙,所以“外外”就是背离,就是颠覆,就是创造。那一只兽就是我欲打碎一切的力量来源:

我的兽,是个美好的新郎

你会在它的毛发中读到种种

它常紧握你的声音,披你的衣裳

在灰尘中来去

它的蹄,神哦!响着你震怒的言语

永居于我的体内,筑巢于我的眼中,是身体里的神,是主宰一切行动的神,而这种闪烁着普罗米修斯砸碎一切束缚的力量来自于那一次“雪崩”,“雪崩之后/轰然不再是一种声音/让我们再跳一次,只要高过自己的额角

让我们再飞一次,只要飞离自己的羽翅/然后跃进历史,奔驰而去/追赶瘦了双乳的母亲”,雪崩之后,其实是生命的涅槃,是兽的出发,是自我的更新,是“在酒杯中/捞起一个溺死的上帝”。上帝之死,便是我的创世纪,便是神人兽的合体:“我一直相信,人与神共为一体,没有神,人是孤独而残忍的,与兽无异,没有人,神性无法彰显,神根本就不存在。(洛夫:《关于<石室之死亡>——跋》)”所以在《石室之死亡》中,那个废弃的马槽里分明是“我”的再生:“神哦,我们怎能吞食你的预示/怎能以施舍当晚餐/而让他们在前额上显示自己的骄横”,即使有十指带来的十种痛,也会变成一种自我的超越,自我的创造,一种新的命名,新的诞生:“我们一口咬定那汉子就是去年的雪,因为很白/因为他在眼中留一个空格”。

在母性、诗性、史性和神性的再寻找、再创造中,一根漂木在时间和生命的意义上完成了意义的追寻,但是这并非是一种终极意义,所谓的突围,所谓的自我,所谓的死亡,所谓的时间,它们的最后走向必将是一个废墟一样的存在,“只留下一个哈欠连天的地球/留下一片废墟/坐落在梦与醒之间”,因为废墟意味着腐朽、腐烂和腐败,而这一切转换之后必是生命的另一个轮回,忘了物我,忘了荣辱,忘了安危,忘了福祸,忘了生死,也忘了存在的蛆,“死后才开始计时/除了虚无/肉体各个部位都可参与轮回”,所以《第四章 向废墟致敬》便成为漂木般人生的最大领悟,最彻底的救赎,而这种和神性、物性、人性共存的状态也是时间的终极意义:“我来/主要是向时间致敬/它使我自觉地存在自觉地消亡”。自觉便是接近真实,接近生命的意义,那“一无所惧地躺在时间里”的也绝非是一个肉体,而是像一本书的永恒。

一本书的永恒,便是《洛夫诗全集》,“全集”像是时间的一个句号,写在最后一页纸上,所以即使生命存在,即使在不断的讲学、座谈、上课、演讲中,也都成为那一根漂木生命的注解,所以我善意地把这两本上下册的书当成是洛夫对于一个生命轮回的终结,在被无数的诗歌压着的最后一页上,我相信也写着这样一句话:“我很满意我井里滴水不剩的现状/即使沦为废墟/也不会颠覆我那温驯的梦/”

但愿雪落无声的世界里,诗歌睡了而你我醒着。