|

编号:C38·2141102·1119 |

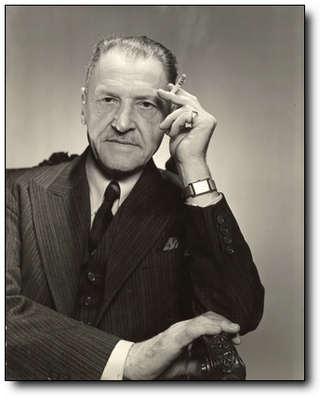

| 作者:【英】毛姆 著 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2009年10月第1版 | |

| 定价:32.00元亚马逊23.10元 | |

| ISBN:9787532749003 | |

| 页数:347页 |

“我们每个人生在世界上都是孤独的。每个人都被囚禁在一座铁塔里,只能靠一些符号同别人传达自己的思想;而这些符号并没有共同的价值,因此它们的意义是模糊的、不确定的。我们非常可怜地想把自己心中的财富传送给别人,但是他们却没有接受这些财富的能力。”当证券经纪人离开财富去往那个南太平洋的塔希提岛的时候,“我”所抛下的并非是一种具有共同价值的符号,而是孤独,是囚禁的铁塔,和岛上的土著人一起生活,是灵感的唤醒,也是自我的觉醒,而所谓抛弃和获得也只是生活和艺术两者的矛盾和相互作用的写照,但最后必定是:“从不相识的人群中定居下来,倒好象这里的一切都是他从小就熟稔的一样。他在这里终于找到了宁静。”

他平日的生活方式很奇特,根本不注意身体的需求。但是有些时候他的肉体却好像要对他的精神进行一次可怕的报复。他内心深处的那个半人半兽的东西把他捉到手里,在这种具有大自然的原始力量的天性的掌心里他完全无能为力。他被牢牢地抓住,什么谨慎啊,感恩啊,在他的灵魂里都一点儿地位也没有了。

身材高大、壮硕,是热情狂放的象征,还是欲望横溢的外露,但是对于查理斯·思特里克兰德来说,他的人生中被注解了太多肉体之外的东西,邪恶、自私、冷漠,甚至最后的失明,也像是对精神的一次可怕报复,那魔鬼其实不站在他的对面,而是长进了他的肉体里,继而成为精神上的原始天性,要反抗一种压制和迫害,不是逃亡,而是要使自己成为半人半兽的怪物,不仅在世俗的生活中控制自己,也在艺术的追求上使自己没有半点退路,而在“伟大”的修饰语面前,一个人只有远离道德,远离爱情,远离动乱,只有将自己作为一种永恒的牺牲,才会抵达那个真实的自己,真实的人性。

可是,身边的他们和她们,又如何在卑鄙和崇高、渺小于伟大中看清半人半兽的身体和灵魂?如何在远离和靠近,爱着或恨着的纠葛里找到自己的位置?思特里克兰德永远走在自己的路上,永远听着自己灵魂里的呼唤,永远把永恒的牺牲奉献给神明,伦敦之于生活,巴黎之于艺术,塔希提岛之于自然,是思特里克兰德的三个人生阶段,而在这三段论的生活里,妻子思特里克兰德太太、勃朗什以及爱塔对应着三种符号:世俗符号、身体符号和原始符号,死去或者活着,欲望或者精神,对于思特里克兰德来说,都是他者,都是他走向永恒的牺牲的祭品,而被传说的人生就如一幅画,“既美得惊人,又污秽邪恶。”

“传奇中的一些小故事成为英雄通向不朽境界的最可靠的护照。”可是思特里克兰德不是英雄,即使有伟大的作品,也是把自己当做永恒的牺牲,在魔鬼和神明的双重控制下走向自己的终点。但是在想到迈出那只脚走向不朽境界之前,他是世俗的,“很清楚,他一点儿也没有社交的本领,他甚至没有什么奇行怪癖,使免于平凡庸俗之嫌。他只不过是一个忠厚老实、索然无味的普通人。一个人可以钦佩他的为人,却不愿意同他待在一起。他是一个丝毫不引人注意的人。他可能是一个令人起敬的社会成员,一个诚实的经纪人,一个恪尽职责的丈夫和父亲,但是在他身上你没有任何必要浪费时间。”他在别人给他的位置上生活,作为证券交易所的普通员工,他像无数的其他人一样安分守己,忠于职守。而在婚姻生活里,他有一个爱他的妻子,有自己的孩子,有安稳的家庭,“他是个十足的小市民。”这是思特里克兰德太太对他的评价,实际上前半句话是:“他一点儿也没有文学修养。”小市民和文学修养似乎变成了对立,而太太在家里举办的沙龙邀请的就是所谓的文艺界人士。皇家法律顾问、政府官员、上校、议员,组成了这个圈子,但是对于思特里克兰德来说,他无法融入,也不想融入,“文明社会这样消磨自己的心智,把短促的生命浪费在无聊的应酬上实在令人莫解。”借我之口,传递着思特里克兰德的厌烦,而其实这种厌烦也影响着他和太太的十七年婚姻。

作为思特里克兰德的太太,“她最迷人之处就在于她的纯真”,这种纯真让这个三十七岁的女人拥有一种朴素、自然的美,“身材略高,体态丰腴,但又不显得太胖。她生得并不美,但面庞很讨人喜欢,这可能主要归功于她那双棕色的、非常和蔼的眼睛。她的皮肤血色不太好,一头黑发梳理得非常精巧。”而她的这种自然朴素在沙龙世界里,也成为殷实富足、踌躇满志的象征,在所有人看来,思特里克兰德和妻子的婚姻是稳固的,“这一定是世间无数对夫妻的故事。这种生活模式给人以安详亲切之感。它使人想到一条平静的小河,蜿蜒流过绿茸茸的牧场,与郁郁的树荫交相掩映,直到最后泻人烟波浩渺的大海中。”一切都是按照人们想象的样子,从平静走向平静,从安详到达安详。

这是一种合乎秩序合乎规则的婚姻,似乎永远也不会有意外。但是当思特里克兰德只留下简短的十行留言,匆匆离开太太的时候,这样的秩序和规则瞬间解体,“你说,是不是太可怕了?他把他老婆扔了,跑掉了。”这是世俗的社会,甚至思特里克兰德的离开也被解读为和感情的背叛有关,“他逃跑了。他同一个女人跑到巴黎去了。他把阿美扔了,一个便士也没留下。”没有留下便士,就是把世俗生活的可能都去除了,可是所有的怀疑都让思特里克兰德变成了一个背叛者,十七年的婚姻最后就变成了一张单薄的纸条,变成了太太永远的宽恕和等待,但是,对于思特里克兰德来说,这是一种必然的选择:“我已决心同你分居另过,明晨我就去巴黎。这封信我等到巴黎后再发出。我不回来了。我的决定不能更改了。”署名是“永远是你的,查理斯·思特里克兰德”。这样的一个“永远”对于失去丈夫的思特里克兰德来说,对于生活在世俗规则的女人来说,无论如何是找不到可以解释的理由。而不能更改的决定在思特里克兰德那里就是一条永远没有回头的路,“我已经养活她十七年了。为什么她不能换换样,自己养活自己呢?”这不是理由,“真一点儿也不爱了。”这也不是理由,“那么你到底是为什么离开她的?”“我要画画儿。”这或许也不是理由。离开伦敦,离开家庭,去往人生地不熟的伦敦,看上去是为了自己艺术的理想,但是这并非是简单的寻找,也并非“纯粹是出于自私”,而是一种挣脱,一种反抗,一种彻底的自我改变。而我对痛苦等待的思特里克兰德太太的解释,似乎把那种为了理想而砸碎道德和秩序的离开看成是理想:“我不敢说。你的意思是:如果他为了一个女人离开你,你是可以宽恕他的;如果他为了一个理想离开你,你就不能,对不对?你认为你是前者的对手,可是同后者较量起来,就无能为力了,是不是这样?”

|

| 毛姆:邪恶的觉醒总比堕落好 |

灵魂中埋藏着创作的欲望?这种欲望暂时被生活所掩盖?离开是因为被邪恶控制?“人们说服自己,相信某种利益大于个人利益,甘心为它效劳,结果沦为这个主子的奴隶。他把他高举到荣誉的宝座上。最后,正如同宫廷里的弄臣赞颂皇帝按在他肩头的御杖一样,他也为自己有着敏感的良心而异常骄傲。”可是异常骄傲的思特里克兰德却在巴黎遭遇到了另一种可怕的世俗,即使五年的时间,对于他来说,还是那个饮苦艾酒的地方,还是那身衣服,或者还是那种永不回去的决心。他不想念曾经的家庭生活,不想念妻子和孩子,“我不想过去。对我说来,最重要的是永恒的现在。”而在永恒的现在,在艺术的巴黎,他也从来没有恋爱,“我没有时间干这种无聊的事。生命太短促了,没有时间既闹恋爱又搞艺术。”

但是在短促的生命里,艺术却被生存的压力挡在了外面,他没有名气,也没有买过画,在生存的压力面前,肉体的改变触目惊心,颧骨突出,身体瘦得只剩皮包骨头,穿着破烂的衣服,而且还向我借五十法郎。而在思特里克兰德对面的戴尔克·施特略夫,却用幸福的爱情和生活对应:“他们的生活从某一方面看像是一曲牧歌,具有一种独特的美。”施特略夫是“巧克力糖盒子的大画师”,尽管是一个很蹩脚的画家,“衷心拜倒在平凡庸俗的脚下”,但是“他的灵魂由于对艺术的热爱而悸动着”,而且也有妻子勃朗什的帮助和呵护。这是一种对应,所以当思特里克兰德两天没吃没喝濒临死亡的时候,他毅然不顾妻子反对,将思特里克兰德接到自己的家中,给他照顾。当妻子反对的时候,他的解释是:“但是我求你让我把他带来,并不只因为他是个天才。我要这样做是因为他是个人,是因为他害着病,因为他一个钱也没有。”

思特里克兰德却丝毫没有感谢,在被拯救之后却反而让施特略夫品尝到了失去一切的痛苦。“我的妻子离开我了。”把病重的思特里克兰德接回自己的家,劝说妻子一起照顾他,还给他自己的画室,却不想让自己离开了这个家,离开了妻子,“你不了解。她爱上思特里克兰德了。”生活的转折太快了,一场被看做是幸福的爱情就这样走向了终结。勃朗什离开施特略夫似乎是自身的一种解脱,她原来是罗马一个贵族家里的家庭教师,因为少爷勾引了她,又将她踢出了家门,快临产的勃朗什想要自杀,却被施特略夫发现她,于是救下了她,并且同她结了婚。勃朗什是爱情的牺牲品,所以和施特略夫结婚可以看做是一种对于生存的无奈妥协,“只是男人的爱抚和生活的安适在女人身上引起的自然反应。”而这样的自然反应被解读为一种爱情,“因为这种感情可以叫一个女孩子嫁给任何一个需要她的男人,相信日久天长便对这个人产生爱情,所以世俗的见解便断定了它的力量。”可是在充满欲望的思特里克兰德面前,这样的力量便被消解了,她背叛了丈夫,投入了一个自己曾经讨厌的男人的怀抱。

可是用这样的方式解读勃朗什的欲望之爱,无非为她最后的自杀寻找一种解释,而实际上思特里克兰德的世界里从来没有这样的背叛,也没有这样的欲望,他的世界里只有那“宇宙初辟时的那些半人半兽的生物”,对于女人,对于爱情,他从来没有过主动的找寻,“如果思特里克兰德激发起她的感情来,不是爱就是恨,二者必居其一。”没有正常的逻辑,没有正常的欲望,实际上,勃朗什只是作为画布上的身体而出现,她不真实,而一旦走进画布,她就是一种永恒。那裸体的画上,她躺在长沙发上,“一只胳臂枕在头底下,另一只顺着身躯平摆着,屈着一条腿,另一条伸直。”无限的身体欲望变成了画布语言,只有在施特略夫的眼里,这是摆着古典姿势的裸体女人才是勃朗什。当他发疯地拿着刮刀要将画上的女人刮掉的时候,他看见了一种美,一种令人恐惧的美,“美就像虔诚教徒心目中的上帝—样;一旦他见到真正美的事物,他变得恐惧万分。”而其实这样的美,在施特略夫眼里永远是世俗的一种象征,它代表着爱着的妻子,代表曾经的家庭。但是仅仅也只剩下了美的恐惧,勃朗什已经在思特里克兰德世界里走向了一个悲惨的无底深渊,她自杀了。

“我只懂得情欲。这是正常的,健康的。爱情是一种疾病。女人是我享乐的工具,我对她们提出什么事业的助手、生活的侣伴这些要求非常讨厌。”这是思特里克兰德对爱情的解读,也是对于勃朗什之死的解读,“她的身体非常美,我正需要画一幅裸体画。等我把画画完了以后,我对她也就没有兴趣了。”在思特里克兰德眼里,勃朗什只是身体的符号,只有躺在画布前的长沙发上,只有裸体面对的时候,才是一种永恒的价值,他沉溺的自己的世界,当这个世界关上门的时候,她只是一个模特,而不是情妇,而勃朗什献身给思特里克兰德,在他看来,又带有了某种“向戴尔克·施特略夫报复的感情”——“思特里克兰德泄露的这个秘密为许多玄妙的臆想打开了门户。”

裸体是绘画,女人是工具,所以勃朗什在思特里克兰德眼前,书写的是一个身体符号,和思特里克兰德太太书写的世俗符号一样,根本不是思特里克兰德想要的永恒,而在那个塔希提岛上,这一切世俗和身体的符号都被解构了,尽管还有生存的困境,尽管还有不被理解甚至讥讽揶揄的评价,但是这里的世界打开了思特里克兰德身上的那种永恒的欲望,那种半人半兽的邪恶力量,那种皈依于神灵的牺牲,第三个女人爱塔出现在他生命中的时候,其实依然不是爱情,思特里克兰德对爱塔说:“我可是要揍你的。”而爱塔的回答是:“你要是不打我,我怎么知道你爱我呢?”奇怪的爱,闪现着某种暴力的美,而这种充满暴力的婚姻却让思特里克兰德拥有了三年的幸福时光,他面对着大自然的一切作画,按照“龙谷号船长”勒内·布吕诺的话说:“特里克兰德住的地方却是另一种美,好像是生活在伊甸园里。他就住在那里,不关心世界上的事,世界也把他完全遗忘。”远离尘嚣,远离世俗,甚至远离所谓的艺术,在没有功利的世界里,思特里克兰德成为自己的朝圣者,“永远思慕着一块圣地”。而那“盘踞在他心头的魔鬼对他毫无怜悯之情”,这是他灵魂的归宿,也成为他生命的最后终点。在岛上,他患上了人见人怕的麻风病,但是爱塔却依然守在他身边,“你是我的男人,我是你的女人。你到哪儿去我也到哪儿去。”在一个人人恐慌的现实里,只有他们还在自己的伊甸园里,所以隔离和死亡对于他们来说,永远不是恐惧的东西,甚至在失明的一年时间里,他依然在这样的纯净世界里,“他画出来的是某种原始的、令人震骇的东西,是不属于人世尘寰的。”而对于其他人来说,思特里克兰德的画却是对于人性的解读,“男性和女性的形体一的一首赞美诗,是对大自然的颂歌;大自然,既崇高又冷漠,既美丽又残忍……它使你感到空间的无限和时间的永恒,叫你产生一种畏惧的感觉。”库特拉斯医生可以治疗麻风病,但是却无法治愈自己的恐惧,它们是神灵,也是魔鬼,“那些赤身裸体的男男女女,他们既都是尘寰的、是他们揉捏而成的尘土,又都是神灵。人的最原始的天性赤裸裸地呈现在你眼前,你看到的时候不由得感到恐惧,因为你看到的是你自己。”

从伦敦的家庭,到巴黎的艺术,再到塔希提岛的死亡,思特里克兰德用三段论的人生注解了灵魂,艺术和爱情,注解了生命、信仰和欲望,而世俗的那些规则、制度和秩序全部变成了一种邪恶的标准,只有他自己完成了对自己的救赎,完成了从魔鬼到神明的转变,而这个被叙述的“伟大”的艺术家,只是作为这个社会这个时代的一个反向标本,而其实,无法从这个时代这个社会脱身的是“我”,我一直旁观者思特里克兰德的人生,听说着他的传奇,“他的生活中有不少离奇可怕的行径,他的性格里有不少荒谬绝伦的怪僻,他的命运中又不乏悲壮凄怆的遭遇。”而这一切又为生活在其中的我带来了某种启示,“但是我这个人生来还有苦行主义的性格,我还一直叫我的肉体每个星期经受一次更大的磨难。”这是我的性格:“我承认这种生活的社会价值,我也看到了它的井然有序的幸福,但是我的血液里却有一种强烈的愿望,渴望一种更狂放不羁的旅途。”这是我的理想;“我已经是过时的老古董了。我仍然要写押韵对句的道德故事。但是如果我对自己写作除了自娱以外还抱有其他目的,我就是个双料的傻瓜了。”这是我的坚守,所以在一个战争、变革和动乱的社会,在一个年青一代喧闹的社会,思特里克兰德完全是一个破坏者,一个半神半兽的怪物,一个令人恐惧的魔鬼,而这一切这不过是踩着那脚底下的六便士,被月亮照见的微弱之光,“有一种肉欲和悲剧性的美,仿佛作为永恒的牺牲似地把自己灵魂的秘密呈献出来。”