|

编号:S37·1960711·0310 |

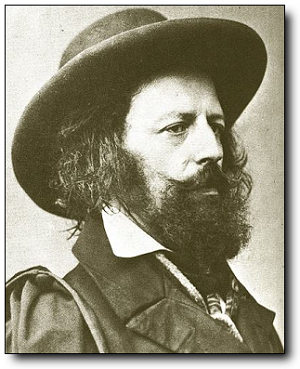

| 作者:(英)丁尼生 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:1995年6月第一版 | |

| 定价:10.80元 | |

| 页数:302页 |

英格兰林肯郡萨摩斯比村的秀丽风光使丁尼生的诗歌充满对自然的怀念,脆弱的心理承受能力造成了丁尼生孤僻的性格,人民诗人、 桂冠诗人似乎并不足以涵盖丁尼生的全部,他是19世纪英国诗坛的一座里程碑,同时确定了英诗的传统:朴素的语言以及精妙的意象之间的高度融洽。丁尼生是一个一生被别人崇拜的诗人,他把诗歌当成自己对时代、人生抒发感情的武器。在英语原文中,丁尼生熟练地运用了音律,在叙事与抒情中体会一种铿锵之美。

她的生在芸芸众生之中最艳,

而它们寂然的毛羽和闭着的

蓝眼皮使安谧的死显得极美;

于是生让死优雅、死让生光鲜,

生和死就此在同一个画面里,

使情人在我心中永远放光辉。

—《“她提着血迹斑斑的斑纹山鹑”》

那里有“软垂的光秃野鸡”,那里有“毛茸茸的兔子”,那里更有“血迹斑斑的斑纹山鹑”,但是当20岁的丁尼生站在死亡面前,却并不是看见血淋淋的意象,因为那是新狩猎女神狄安娜的世界,生变成“芸芸之中最艳”的生,死变成“安谧”的死,甚至生与死同框的成为一幅没有瑕疵的“杰出作品”,散发出无尽的美。美不是毁灭,不是消逝,而是让生看见最后的死,让死回应最初的生,在生和死同时抵达的生命中,“生叫死幽雅,死让生生辉”,就像女神一般,超越了肉体意义,超越了世俗道德。

1830年的诗歌,似乎也为丁尼生找到了“生与死就此在同一个画面里”的美,而在他初期的诗歌作品中,这种庄严优雅的死成为呼唤生命、激发生命的动力,在他的第一首诗歌《克拉丽》里,当微风停止了呼吸,克拉丽长眠处,看见的也不是死亡的恐怖,而是“玫瑰花瓣轻轻落”的优雅,在死亡意象里,除了玫瑰花瓣,还有芬芳的橡树枝叶、嗡嗡的甲虫、僻静的矮树丛,营营飞的野蜂,还有月亮、红雀、画眉、鸫鸟、小溪,如此众多的意象组成了关于死亡的一种美,仿佛克拉丽的逝去不是让人感到不安,而是在死亡的终点,带着生命的所有气息。

死亡都是杰出作品,而让每一种死亡都显出其中庄严优雅的美,似乎隐藏着丁尼生对美的女性,美的自然的一种亲近与渴望,甚至对于青春故事的一种凄美阐释,长眠之处陪伴的是那些自然之物,女神手上提着的是具有生命意象的动物,在这样的一种生动活泼的画面里,死亡消除了其世俗特点,而变成一种灵性意义。而这种灵性意义在于寻找,在于发现,在于歌咏。取材于莎士比亚《一报还一报》里的女主人公玛丽安娜在农舍中等待她的情人,但是情人抛弃了她,爱着却被抛弃,完全是一种和社会道德有关的故事,当玛丽安娜等不到自己的爱,她便开始寻找属于自己的死亡,“我的生活多凄惨,/“这人不来了,”玛丽安娜被搁置在空空的世界里,然而她说道:“我感到厌倦、厌倦,/我巴不得死了倒好!”感到厌倦,渴望死亡,这是玛丽安娜在生之前最后的诉苦,而在七次循环的其苦情状里,最后的死亡却变成了一种超越,与其等待一种没有结果的道德归宿,不如用自己的爱追求最后逃脱的死。

当死亡被放置在生之前,其实更多是一种灵魂的体验,所以庄严优雅的死仿佛也抵达了狩猎女神狄安娜的高度,仿佛也绘就了一幅杰出作品,朗斯洛特在自己的歌声中去世,他说的那句话是:“她的脸长得很美,/愿仁慈的上帝给她恩惠–/给这位女郎夏洛特。(《女郎夏洛特》)”当我告别这个世界的时候,寻找的是爱人罗莎琳:“来安慰疲惫的心;请带来我爱人罗莎琳。/你清晨黄昏总出现,但晨昏时她总不见。/有眼无珠的凶金星,哪里是我的罗莎琳?(《利奥体挽歌》)”所以即使死去,灵魂似乎还属于这个世界,属于生命,属于自然,“就让明智的大自然如愿,/就让黑麦草长在我墓上;/当你的生活平静又舒坦,/只消对我的墓碑低声讲,/告诉我忍冬花它可在开放。(《“无聊日子把我生活充满”》)”

但是世界总不是只有黑麦草,不只有明智的大自然,不只有狩猎女神,不只有庄严典雅的死,也不只有20岁的诗人,对于丁尼生来说,20岁的“杰出作品”绘就的是关于灵性的死亡,但是当自己剑桥大学的密友哈勒姆逝世之后,仿佛第一次面对肉体的真正死亡,一个和自己朝夕相处的人,一个追求着诗意世界的人,在最好的青春年华被夺去了生命,无论如何是一种对死亡最真切的感受,哈勒姆22岁逝世,而在这个年龄丁尼生仿佛还沉浸在狩猎女神的光鲜的生和优雅的死里。仿佛是从幻觉世界里惊醒,“溅吧,溅吧,溅吧,溅碎在/你冷冷的灰岩上,哦大海!/但愿我的言辞能表达出/我心中涌起的思绪情怀。(《溅吧,溅吧,溅吧》)”

一种冷寂的死,是关于肉体,关于生命最痛楚的感觉,“将永远不会回来”的死消除了生的所有含义,还有什么黑麦草,还有什么玫瑰花瓣,还有什么狩猎女神,剩下的只有把人生逐点敲走的“荫影里的一下下钟声”,只有秋色把树叶染成殷红的宁静和绝望,只有一条“宁可自己的爱全落了空”而走过的悲痛之路:“我们说,’安息者睡得最香。’/接着静无声,我们滴下泪。”131首哀悼体诗歌将丁尼生的悲痛、绝望、孤寂和不安全部表达出来,开创了英伦哀悼诗风的先河。而这种肉体的死亡带给丁尼生的更多是关于青春逝去的哀伤,在哀伤中再次回顾青春的记忆,对于丁尼生来说,似乎是看见了这个世界“现在”的那一部分。

|

| 丁尼生:“生命啊,就该是生生不息” |

“这时,我身后的无数世纪便像是沉睡的丰饶土地;/这对我紧握住“现在”的一切,为了它所包含的应许;(《落克斯利田庄》)”落克斯利田庄本身就代表着一种青春不妥协的力量,表妹埃米是自己所有爱的寄托物,但是在父亲的威吓、母亲的撒泼中,甚至在后来情欲的丈夫控制下,少年在沙滩上漫步的故事,向着科学奇谭的渴望,以及“你要相信我,表妹,我将以整个身心为你效劳工作”的表白,到最后都变成了凄惨的荒原,光秃的海岸,所以在青春的记忆中逝去的不仅仅是爱,不仅仅是激情,更是一种社会规则、一种道德体系对人性的控制和泯灭,所以一开始是惋惜,一开始是诅咒:“我诅咒社会的需要,它竟使罪孽抗拒青春的活力!/我诅咒社会的胡言,它使我们偏离活生生的真理!/我诅咒病态的体制,它背离诚实公正的自然法则!/我诅咒黄金,它竟然镀亮了傻瓜狭而又小的前额!”但最后青春和爱,在逝去中就变成了诗人心中那种决然的行动:“为了避免在绝望中憔悴,我必然使自己行动起来。”

逝去是在现在,行动也是在现在,现在是对于身后旧秩序的破坏:“任它裹着雨雪,冰雹或烈火把洛克斯利田庄猛打;/因为强劲的风正朝海上呼啸而去,而我也得出发。”现在是对于未来新世界的向往:“因为我曾对未来作过考察,凭人的眼睛极力远眺,/见到世界的远景,见到将会出现的种种神奇精妙;”而在这过去和死亡共同面临的现在,它是一个死亡的终点,它是一个出发的记号,所以当丁尼生面对好友哈勒姆在最青春年华的时候死去,他内心爆发的是一种对于“现在”开始的战斗激情,而这种从灵性之死到肉体之死,再开始战斗人生,实际上是一种超越,是一种升华,所以在哀悼的情绪里,最后都变成了凝聚起来的力量:“敲吧,敲走渐死的宗旨/和古来的种种党同伐异,/敲来完美的法律和风习,/敲来较高尚的生活方式。//敲走那匮乏、焦虑和罪恶,/敲走旧时代的冷酷不义,/敲呀,敲走我的哀诗悲词,/但要敲来较完整的歌者。(《悼念集》)”

敲响的钟声,回荡在“现在”的青春里,吹响的号角,响彻在“现在”的人生里,而这种生的力量也超越了起初在女神世界里那种带着凄美的情绪,从自然走向社会,走向更广阔的人生,而这种生命力量被唤醒,在某种程度上也是在逝者身上发现了启示,发现了生命的意义:“就是这样一字字、一行行,/那死者用往事把我打动,/突然间我灵魂似乎最终/同他鲜活的灵魂被照亮”被照亮的灵魂,需要一种体验:“此生虽暗淡,也应给教诲:/生命啊,就该是生生不息;/要不,世界就黑到芯子里–/一切,不过是骨殖和残灰。”

而这种从死亡中看见的生命意义,对于丁尼生来说,也是诗人的职责所在,“诗人在一片金色的地方诞生,/满天是金色的星斗;/他天生有对爱的爱、对恨的恨、/对轻侮的轻侮。//他已看穿了善恶、看穿了生死,/自己的灵魂也看穿。/那种永世长存的奇妙的意志/像展开的文卷(《诗人的歌》)”在诗人的歌里有丰硕的才智,有真理之箭,有崇高的理想,有童贞的自由女神,也有智慧之火,更有愤怒的刀剑,就是这把诗人武装起来的现在,处处是麦浪、林地、农田,处处是葡萄园、蜂房、牛群和马,处处是缪斯的所有魅力,处处是开除鲜花的那一个字。而对于丁尼生来说,这诗人的使命来自于对生命的感悟,来自于对死亡的反抗,来自于对道德的蔑视,更来自于对上帝的皈依–上帝把诗人带入“纯净得有如这霜天”的世界,带入“把我的罪涤除”的天国,带入“深沉而宽广”的安息日,就是为了以一种圣洁的方式寻找灵魂的意义:“上帝的正直、忠诚骑士啊!/前进,目标已接近!(《加拉哈爵士》)”最终是“直到我终于找到那圣杯”。所以上帝给了诗人以使命,上帝让诗人变成骑士,上帝当然也成为“领航”者:“尘世小,人生短,/这潮却能载我去远方:/过了沙洲后,/但愿当面见领航,(《过沙洲,见领航》)”

而其实,在这航道里有一条横着的“生死大限”,生而死,死而生,仿佛在生命的过去和现在画出了界线,所以只有在上帝的引领下,才能航行出发,这种宗教情结对于丁尼生来说,或者是接近灵魂的一种表达,但是在诗人意义上,完全变成了一种自觉的行动,借用“尤利西斯”在英雄出发前的表白:“我不能歇下而不去远行,我要把/生命之酒喝个点滴不剩。(《尤利西斯》)”写于1834年的《尤利西斯》其实是看见了哈勒姆的死,也正是这一种从肉体开始的死让丁尼生“想要在生活斗争中奋勇前进”的迫切心情,而具有英雄主义的尤利西斯就变成了像命运挑战的自己:“因为我决心/要驶过日落的地方和西天众星/沉落到水里的地方,要到死方休。”向死而生的决心,是因为要“永远地劈波斩浪”,要使“我们的篷帆永远不卷起”,要“把日常的法则嘲笑(《航行》)”。

甚至,丁尼生把死亡本身也看成是一种英雄的壮举,在1853-1856的克里米亚战争中,六百名英国轻骑兵因按到错误命令,于1864年10月25日进攻有沟壕防护的俄军炮兵阵地,结果有四分之三的人阵亡。而在他以此为题材的《轻骑兵队的冲锋》中,他把那些冲进地狱大门、冲进死神牙关的骑兵看成是恒古的英雄:“时间能湮没英名?/哦他们这次狂冲!/举世都震惊。/致敬,向这次冲锋!/致敬,/向这六百名/豪迈轻骑兵!”而在以1591年9月奉命抵抗来犯的西班牙无敌舰队的指挥者理查·格伦维尔爵士为题材的诗歌《复仇号》中,把这种英雄主义上升为国家精神,不仅为女王信仰而战,而且在敌人面前也成为致敬的对手:

“这一天一夜,我们打得英勇顽强;

今后,再也不会有这样的漂亮仗!

战士们,我们赢得了伟大的荣光!

管它是早一天死或者晚—天死,

管它是死在海里或者死在岸上,

这还有什么关系?”

他是勇敢的化身,他是忠诚的代表,他是力量的象征,他是不死的传奇,区区六条小船抵抗一支由五十三战舰组成的舰队,最后虽死却成为那一个找到圣杯的骑士,连西班牙人“仍怀着敬意为他的遗体举行了海葬”。所以理查·格伦维尔爵士的英雄主义为丁尼生树立了远航的明灯,在生命意义的体察上,超越了死亡,超越了肉体。从狩猎女神“提着血迹斑斑的斑纹山鹑”看见的优雅的死亡,到好友哈勒姆青春逝去的死亡,再到理查·格伦维尔爵士英雄主义的死亡,在丁尼生的一生中构筑起了关于灵魂、关于肉体,关于精神的诗意空间,那是战斗的情怀,那是信仰的力量,那是不熄的激情,那是对于生死的超越,所以在“桂冠诗人”的荣誉之后,他获得是另一个称号:“人民诗人”。而在自己的一生中,这种人民性不仅是对于道德的蔑视,对于规则的破坏,对于底层的体谅,更在于把自己的一生都交给了不停歇的战斗,当丁尼生面对将临的死亡,他濒危前最后在床上口授的写下的诗行里依然是“我要上,永远要上”的激情:“无声的话音啊,若要唤我/就唤我去星光下的小道,/它隐隐闪现在我难登的高处,/我要上,永远要上!(《无声的话音》)”