|

编号:B82·2150920·1212 |

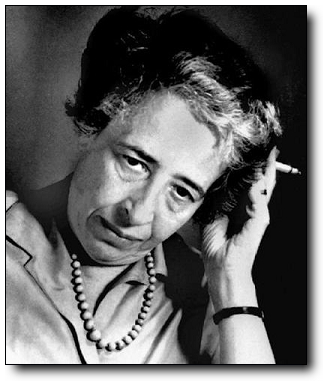

| 作者:【德】汉娜·阿伦特 著 | |

| 出版:上海人民出版社 | |

| 版本:2009年01月第3版 | |

| 定价:36.00元亚马逊29.40元 | |

| ISBN:9787208083035 | |

| 页数:309页 |

身为犹太人的汉娜·阿伦特经历了种种“人的境况”,对于她来说,不仅这本书,还有她的精神和肉体,似乎都成为一本“参与式民主的教科书”,用批判的目光投向我们当前认为理所当然的思考和行为方式。而在这部极具原创性的著作,汉娜·阿伦特通过对劳动、工作和行动;权力、暴力和体力;地球和世界,以及财产和财富等诸概念的区分,强调了人在面临现代社会高度科技化、自动化和经济现代化情境下,仍然具有的“复数性”和开端启新的行动能力,从而重树人们对于人类事务的信念和希望。阿伦特在她最重要的著作之一《极权主义的起源》一书中,对德国纳粹主义和苏联斯大林主义进行了考察,而在《人之境况》中,阿伦特从政治哲学角度重新讨论极权主义的问题,由此对何为政治这一根本问题进行考察。

《人的境况》:“积极生活”里的不朽

引领人类进入现代的不是天文学家对于简单性、和谐与美的古老渴望,也不是文复兴时期新唤醒的对地球和世界的热爱,以及它对中世纪经院哲学唯理主义的反抗;相反,这种对世界的爱,恰恰是现代大获全胜的世界异化的第一个牺牲品。

——《第六章 积极生活与现代》

“现代”是不是人类社会一个全新的起点?天文学家对于宇宙的古老渴望,文艺复兴唤醒的对于世界的热爱,以及中世纪经院哲学的终结,都在那个称作现代的理性世界里获得了新的起点,发现新大陆,宗教改革,以及科技的新发展,都可以看作是人类对于外部世界的一种开拓,但是,这种开拓带来的是起点意义并非都可以命名为“伟大”,并非都是发现人类自身之外的存在,而是在世界的广阔空间里,在科技的巨大进步中,在人类的美好期盼中,却陷入到一种世界异化的泥沼之中。

现代是一个开端,可能它也是一个终点,对于人类自身来说,汉娜·阿伦特用了一个词表达了内心的忧虑:剥夺。这是世界异化的本质,“剥夺,使一部分人群丧失他们在世界上的位置,从而把他们赤裸裸地暴露在残酷的生活面前,既创造了最初的财富积累,又创造了把这种财富通过劳动转化为资本的可能性”,剥夺,就是将人从自身应有的位置上被拉下来,剥夺,就是将世界从本来的发展轨道上偏离出去,剥夺,就是把生活从应有的秩序中改造而纳入另外的体系。阿伦特将现代的起点定义为三大事件:美洲的发现而带来的地球开发,宗教改革带来的财产剥夺,望远镜的发明使得人类从宇宙的角度看待地球。第一件大事和第三件大事意味着地球的空间变得萎缩,人类成为地球的居民,实际上把地球国家化,而现代天体物理学的世界观,甚至是揭示了我们对于“实在的充分性的否定”,我们在地球上,地球在宇宙之中,莫大的恐慌并非是人类对于渺小宿命的无能为力,反过来它给人类带来了一种工具化的希望,而当科技发展到1957年,人造的物体被发射到太空的时候,对于人类来说,看起来是一种探索,“人类不会永远束缚在地球上”。但实际上在阿伦特看来,是一种世界异化的开始,从来,地球自然都是宇宙中独一无二的场所,在这里人类不借助人造物的帮助,就能毫不费力地行走和呼吸。但是那种可以发射到地球之外的人造物却硬生生地将人类存在和一切纯粹的动物环境区分开来,也就是说,生命也慢慢变成一种“人造的”,“切断这一仍让人属于自然母亲怀抱的最后纽带。”

包括试管婴儿实验的成功,人类破坏力的急剧增长,以及众多的崭新创造力,人造物慢慢取代了自然属性,而成为科技时代的一种标志。同时,宗教改革带来的改变,使得人丧失了某种确定的信仰,把人抛回了世界,甚至抛回到自身。虚无主义、社会主义种种,否定一切的神,否定一切的信仰,“我们实际上做的事情,乃是我们之前的所有时代都认为属于神的行动的特权的事情。”而这种属于神的行动,却是一种渎神现象。所以在这个现代的起点上,剥夺就意味着丧失了确定性,丧失了认同感,“现代所丧失的,不是获得真理、实在或信仰的能力,也不是伴随这种能力的对感性和理性证据不可避免的接受,而是从前跟随着它的确定性。”人类变成了能够推理和“根据结果计算”的动物,从而颠覆了人对于自身和他人的认同感。

开端即是一种终结,一种理念的终结,一种信仰的终结,一种关于人自身意义的终结,一种自然属性的终结。甚至并不仅在于此,科学世界观带来的那些“真理”是一种知识的真理,是“知道-如何”的体系,是可以用数学公式演示并在技术上证明的理性,但是却无法表达为普通的言说和思想,或者说,知识和思想已经分道扬镳,而这种断裂带来的就是异化,就是人类的恐惧。而面对这样一种知识、技术和无法言说和思想带来的现代生活,阿伦特似乎并不是完全的悲观,她需要从某一种的终结中发现人的意义,这种意义就是要在“积极生活”中关注人的境况,“我下面打算做的,是从我们最崭新的经验和我们最切近的恐惧出发,重新考虑人的境况。”而这种境况就是“我们正在做什么”,不是回到起点上看见那个“伟大”,也不是在终点处恐惧,而是在“正在做”的进行时代,观望一种人存在的本质意义。

阿伦特用了“积极生活”来概括人之境况,人之境况不是人之本性,却从“沉思生活”中取得了它的意义,“就它服务于一个活的肉体沉思的需要和需求而言,它才被赋予了有限的尊严。”也就是说,不管是沉思生活还是积极生活,其立足点是恢复一个肉体基础上的需要和需求,人还原为人,不是一种倒退,却是一次返回,如果说沉思生活指向的是永恒,那么在阿伦特看来,积极生活指向的则是不朽,“人,虽然作为个体是有死的,但他们以做出不朽业的能力,以他们在身后留下不可磨灭印迹的能力,获得了属于自己的不朽,证明了他们自身有一种‘神’性。”不朽是一种尊严,是密切于人存在的一般状况:出生和死亡,诞生性和有死性。不朽不是沉思活动的“永恒”,不是不转化为任何活动的“无言”,而是行为本身,是个体本身,是生命本身。而在阿伦特的体系中,积极生活对应于三种根本性的人类活动,那就是劳动、工作和行动。

|

| 汉娜·阿伦特:赋予肉体在现代中的不朽 |

“根本性”,在阿伦特看来,就是“因为它们每一个都相应于人在地球上被给定的生活的一种基本境况”,劳动是人通过产出和输入生命过程的生存必需品,它指向的是生命本身;工作是人存在的非自然性的活动,提提供了一个不同于自然环境的“人造事物世界,它指向的诗人的世界性;而行动,是人与人之间的活动,它指向的是人的复数性,即人们。劳动、工作和行动体现的是人的境况中的生物性、世界性和复数性,但是具有这样的性质并非是人的境况的真正反应,要积极生活,就必须使人积极投身于做事情的生活中,扎根在一个人和人造物的世界当中,实际上,积极生活必然要进入社会领域,甚至进入政治生活,纯粹私人生活并不是积极生活的体现,所以积极生活的更大意义是在公共和私人领域里建立一种模式:“在它里面,人们为了生命而非别的什么而相互依赖的事实,获得了公共的重要性,与纯粹生存相联系的活动被允许现身于公共场合。”在阿伦特看来,要实现这样的公共意义,一方面是要在公共领域里建立“共同”理念,也就是任何在公共场合出现的东西都应该被人看到和听到,“有最大程度的公开性”——“只有事物被许多人从不同角度观看而不改变它们的同一性,以至于聚集在它周围的人知道他们从纯粹的多样性中看到的是同一个东西,只有在这样的地方,世界的实在性才能真实可靠地出现。”而在私人领域,它通过财产这个条件而进入公共生活,“私人财富成为了进入公共领域的一个条件,不是因为财富的主人致力于发财致富,而是相反,因为财富合理地确保了它的主人不必把精力花在为自身提供使用和消费的手段上面,从而能自由地追求公共活动。”

而在劳动、工作和行动中,积极生活如何实现,如何进入公共领域具有公共性?劳动是“被无与伦比的生命强力本身所驱动”,它是一种物质的创造,只是满足于一种生存需要,甚至可以说,它是在自然循环的无穷重复中,体现的是“辛苦操劳”,“一直要到这个有机体死亡时才结束”。从这个意义上说,劳动只和生物性有关,只是满足人的物质需求,虽然洛克和亚当·斯密将劳动说成是一切财产之源,马克思则将劳动看成是“全部生产力的源泉和人性的真正表现”,但实际上,这种将劳动从最低级、最卑贱的地位上升到最高级、在所有人类活动中最受尊敬的地位,并没有将劳动真正变成一种积极生活,劳动依然只是人类活动中私人性的活动,它进入公共性只是财产的一种“占有”,而只有保持其私人意义从公共中独立出来,“反而得到了更好的保护”,所以劳动的本质只是人“无世界”的经验,甚至是“在痛苦中丧失世界的经验严格一致的活动”——“劳动动物禁闭在他自己身体的私人性当中,被需求的满足牢牢捕获,这些需求是他无法与他人分享和真正交流的,就此而言,他不是逃离世界的,而是被抛出世界的。”而阿伦特认为,只有将劳动不看成是个人行为,不只关心他自己的生存,而要成为一个“类成员”,要将个体生命的再生产融入到整个人类的生命过程当中,“一种‘社会化的人类’的集体生命过程才能沿着它自身的‘必然性’前进”,那么这种“类成员”的方式就是劳动分工。

劳动分工需要一种组织构架,需要合作,需要专门化,所以只有进入劳动分工阶段,老公过程的主体才变成一种集体劳动力,集体劳动力是永不枯竭的,它对应于人类物种的长生不死,也就是说,劳动分工的这种持续性改变了个体生命的有死性,“作为物种成员的个人的出生或死亡都不会打断整体的种群生命过程。”从而走向一种不朽,这是劳动活动本身的解放而非劳动阶级的解放,而这种解放将人带向公共领域,继而在自然和地球中建构起人类生活的一般境况,“由此,人在地球上生活才有在家的感觉。”

和劳动一样,工作的主体似乎也表现为一种个体,技艺人或者人造物的创造者,他们是自然的破坏者,他们用自己的制造过程树立了自己作为整个地球统治者和主人的地位,而且,工作带来的还有制作过程的可逆性,也就是说,人造物诞生之后它也面临一种被破坏的命运,所以说,工作的制作有一个明确的开端和可预见的终结,也只有在严格的人类中心主义世界里,在制作者的终端有一个使用者,才能“才能终止手段和目的的无穷链条,效用本身才能获得意义所具有的尊严”。但是这种尊严并不是积极生活,因为一旦技艺人从自身的活动中找到意义,那么在阿伦特看来,那个存在的物世界就会被贬低,甚至会贬低目的和产品,而把使用视为最高目标,从而失去了其真正的属于自身的价值。

所以,要当工作变成积极生活的一部分,最重要的意义就在于将人造物推向公共场所,那就是市场,“在交换市场上人们不再是作为制造者相遇,而且正如马思反复指出过的,他们也不是作为人相遇,而是作为商品和交换价值所有者相遇。”而那些人造物变成市场的商品时,也离开了私人领域,离开了使用的终极目的,而具有了市场价值,“似乎世界的稳固性在艺术品的永恒中才得一目了然,以至于关于不朽的预告——不是灵魂或生命的不朽,而以有死者的双手创造的不朽之物——已经真正到场了,它闪耀而被看,它发声而被听闻,它言说而被理解。”也就是,工作的最终目的走向了不朽:“人为的事物世界,技艺人建的人造物,只有在它超越了为消费而生产的纯粹功能主义和为使用而生产的纯粹功利主义之时,才变成了一个有死者的家园,才能稳固地存在,比有死者不断变易的生命和行动更长久。”

而在行动中,它总是和言说结合在一起,并进行共享,也就是说,在任何地方只要有言说和行动,那么,“显现空间就形成了”。显现在公共领域的表现形式便是权力,权力维护了公共领域,使得人造物在人类事物、人际关系和产生的故事有关,从而也具有了终极存在的理由。而权力的依赖是人们的共同生活,也就是说,它体现的是人类的复数性,即我们,我们形成了权力,我们生活在权力世界中,但是复数性需要的不是权力的过度集中,也就是那种君主制和专制统治,而是要建立一种共同利益的公共领域,建立民主的政治体系。那样在阿伦特看来,那个“谁”就凸显为我们,“由于在行动和言说中得到彰显的这一个谁,同样是宽恕的对象,因此也深刻地揭示了为什么没有人能够宽恕他自己;在宽恕中,和在一般的行动和言说中一样,我们要依赖他人,我们在一种独特性上向他人显示出来,但这种独特性我们自己无法觉察。”

劳动、工作和行动,从私人性到公共性,建立起的积极生活,在阿伦特看来,是人的一种积极的境况,也是把制作和制造提升到了沉思活动具有的地位,也就是说,弥补现代为起点的那种行动和沉思的决裂现实,也化解了目的论下的异化,也就是说,随着过程改变的引入,制造活动从“什么”转向了“如何”,从而在更大意义上指向了不朽。而在阿伦特的积极生活里,不朽的终点其实意味着“生命之为最高善”:“只有这种积极生活始终系于生命,并把生命本身作为唯一参照点,人与自然的劳动新陈代谢才变成了积极的活动,并释放了它整个的繁殖力。”不管是劳动具有的生物性,工作具有的世界性,还是行动具有的复数性,都指向了肉体基础,指向了人的境况,指向了公共领域中的“家”,这是对于地球异化、世界异化以及生活异化的化解,这是对于私人生命和公共生活的尊重,这是对于不朽的重新命名:“个体生命就是种群生命的组成部分,而所有需要的,就是劳动,确保一个人自己的生命和他家庭生命的延续。”