|

编号:B83·2161222·1354 |

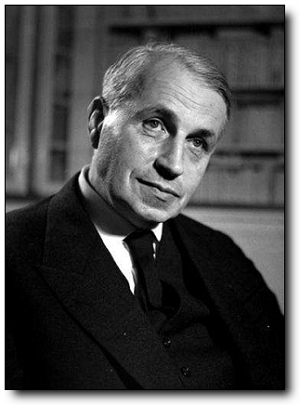

| 作者:【法】乔治·巴塔耶 著 | |

| 出版:广西师范大学出版社 | |

| 版本:2016年06月第一版 | |

| 定价:46.00元亚马逊30.20元 | |

| ISBN:9787549579877 | |

| 页数:381页 |

“由于我们内部不断增长的理智形式的奴性,我们是时候完成一场比前人之所做更加深刻的献祭了。我们再也不必用祭品来补偿我们对动植物和人的滥用。”《内在体验》集中展现了乔治·巴塔耶哲学观点中最重要的一些概念——耗费、逾越、祝祭、神圣情色等,其观点振聋发聩,曾令萨特大为惊愕,著文批判。在《内在体验》中,巴塔耶的行文方式深受尼采及克尔凯郭尔影响,他以哲理名言、思考札记形式构建全书,用饱含激情的方式表达他对生命、死亡和内在体验的思考,妙笔生花,富于哲理。此书为巴塔耶的重要代表作之一,为其 “无神学大全”三部曲的第一部。该书出版于二战期间,是巴塔耶治疗肺病期间智力劳作的产物,他的主要哲学概念,他有关生命、死亡与内在体验的沉思,均赖此书得以深刻展示。

《内在体验》:他将突然停止成为上帝

非知裸露。这个命题乃是巅峰,但应这样来理解:裸露,所以我看到什么样的知识藏身于此,可如果我看到了,我也就知道了。

——《第二部分 刑苦》

藏身于此,并且看见,首先必须是一个打开的过程。打开是打开一个夜晚,打开一条道路,打开一种状态。在昨天晚上的时候,我说出了一句话:“无月,在18℃的天下行走。”对着自己的影子拍摄一张照片,背面,逆光,局部,然后发送,然后成为一种公开的展示,成为被别人知道的一个信息。昨天就这样向他人打开了我自己,可是在昨天已过的今晚呢?还是无月的夜晚,还是18℃的天下,但已没有了背面、逆光、局部的照片,甚至没有了一条道路,没有了一句话,也没有被别人知道的状态,我在我书房之中,我在我自己之中。

而且赤裸。18℃的初秋是有些凉意的,在有风吹来惊醒了身体的时候,添加衣服成为一种原则,但是这种添加是不是“藏身于此”的做法?并非是毫无感觉,而是在一种自然设定的春夏秋冬里,我们太习惯于躲避,用身体护卫,用衣服包裹,18℃甚至只是成为我们之外的数字和知识,毫无知觉,就是毫无可能抵达和身体有关的体验中。所以当回到房间,我甚至解除了那张照片里所描绘的影子,还是背面,还是逆光,还是局部,但是没有了短袖短裤——在一种把身体裸露出来的状态中,只是保留了最隐秘的部位。

那么,这种打开而裸露的状态是不是身体的一次体验?裸露却是为了另一种打开,端坐在夜晚,翻开一本书,在没有任何腰封的情况下,我看见了一个名字:乔治·巴塔耶,以及早已熟知的题目:《内在体验》。作者和书名是不是在我未打开之前就“藏身于此”?或者说,他们是不是作为一种知识在打开之前成为一种无知?没有阅读过任何巴塔耶的著作,不知道所谓的“无神学大全”,也没有听到过耗费、逾越、祝祭、神圣情色等概念,那么在我打开之前,它们以无知的方式存在于我之外,而我翻开之后,是不是看到了,甚至知道了“藏身于此”的知识?用一种赤裸的身体来完成打开、看见和知道的动作,是让无知逐渐变成知识,但是这一种知识还会返回到裸露的状态?

一本书,一个作者,一些概念,在一个夜晚里,在一种裸露中,只是成为了我的对象,而对象成为知识,在消除了无意义而成为意义的时候,其实根本没有达到“非知裸露”的巅峰命题——是无知,不是非知,是对象,不是交流。当巴塔耶说:“我要让非知成为它的原则”,裸露的内在体验必须取消知识,取消知识被看到,取消知识被知道,甚至取消知识作为无知的存在,也就是说,内在体验的裸露状态是一种迷狂,是一种出神,是一种冥思,是一种神秘状态:“但我想的与其说是人们至今不得不坚持的忏悔体验,不如说是一种赤裸体验,它摆脱了对任何忏悔的依附,甚至摆脱了一个本源。”

不是为了忏悔,没有本源,赤裸体验所需要的回应仅仅是我之生存的必要性,就是对一切事物永无休止地质疑和追问,它不是无意义之后的意义,是无意义本身,不是把“藏身于此”的知识裸露而看见和知道,而是成为非知,那是不在于结果和目的的极限:“现在,我可以大笑,酗酒,沉迷于感官的快乐,献身于言词的谵妄;我可以在一场刑苦中大汗淋漓,我可以死去:如果我还没有让我身上的世界完全地解体,那么,我就仍屈从于必然性,无法拿我自己冒险,即便是在喜悦、刑苦或死亡当中。”那是不是我也是我的所是的瞬间:“在心醉神迷的完满里,只有瞬间本身是要紧的,我逃避了共同的规则。”

但是在所是的裸体到来之前,在可能性的极限通达之前,我们的内在体验总是被“藏身于此”的状态所限制,它会以一种教条预设的方式存在,教条本身成为知识化的知识,它遮蔽了无知的我们,在敞开的时候,我们也被藏身其中了,即使看见,即使知道,我们反而成为了知识的一部分,所以巴塔耶说:“一个已经知道的人无法超出一个已知的视野。”还有信仰,当上帝成为绝对者,当它成为和四节的根据,即使“我看到的东西逃避了知性”,但是上帝作为绝对者和世界的根据,当他离开知性的范畴,何来被看到?甚至,看到和知道会成为一种谋划,谋划就是制造目标,就是建立对象。还有苦行的体验,当苦行把自己从对象中分离出来的时候,当它杀死于对象相连的欲望的时候,它实际上还是把体验变成了一个对象:“一个人没有杀死对对象的欲望,只是为欲望提出了一个新的对象。”

|

|

| 乔治·巴塔耶:在病痛中是否敞开了自身而裸体? |

所以巴塔耶说,内在体验“除了它自身外,它不能有其他任何的关注或目标。”当我向内在体验敞开了自己,他本身就是权威,当我以决断的方式摆脱了无能,才能支配“可能性”,才能通达可能性的极限,当我取消了知识甚至无知,才能在“非知主体”和“非知客体”的融合中成为交流的“自身”,不是一种道德态度上的教条,不是一种知识意义上的科学,不是一种以实验的、审美的态度去追寻充实状态,在教条、知识、信仰、谋划和苦行等被取消之后,才能确立内在体验的方法和原则:内在体验本身就是权威。

非知的自身,交流的自身,赤裸的自身,极限的自身,在场的自身,沉默的自身,自身就是向自己敞开,自身就是权威,“关键不是风的陈述,而是风。”看见和看不见,知道和不知道,在它自身敞开的体验里,即使沉默,也不再有对象和目的。所以在这个敞开自身的可能性极限处,巴塔耶说:“体验无论如何要求一种弃绝:停止想要成为一切。”没有目的,没有绝对者,没有上帝,但是弃绝在本质上却是一种交流,体验的交流意义就是在“成为这种海洋”中通向极限,就如尼采所说:“人的所有伟大和最伟大的江河究竟流向何处?难道没有为它们而存在的海洋?——你成为这种海洋:那么,这种海洋就:存在了。”停止想要成为一切的弃绝,是让体验成为可能性的全部,如在沉默中表达:“真正的沉默在词语的缺席中发生;一根针应在那时落下:如同一次锤击,我惊跳而起……在这从内部做出的沉默中,不再有任何的器官,它是完全的感受性,是已然膨胀的心。”

但是这一种内在的体验在巴塔耶看来,却变成了一种迷失:“我的全部生命——其古怪、放纵的时刻,还有我沉闷的冥思——在解决这个谜题的过程中逝去。”在他看来,就像论述内在体验一样,敞开自身的弃绝本质上是一种“绝望”,当我们在迷宫中前行的时候,总是希望去辨别道路,总是希望“为理智的步伐安排一条精确的通道”,甚至总是把自己当成一个用来完成使命的人,去解决所有的难题:“那个谜题甚至如此苦涩,它让我陷入了一种如此势不可挡的无能,以至于上帝——如果他存在的话——会得到和我一样的体验。”无能是因为想要看见,想要知道,想要在目的中成为权威,想要在确信中得到答案,他问自己的那个问题是:我们会以何种方式让自己体内想要成为一切的欲望平息?“献祭,遵奉,诡计,诗歌,道德说教,势利,英雄气概,宗教,反叛,虚荣,金钱?或数种方式并行?或所有方式齐聚?”而种种的方法论似乎都源于我们在这个世界上有确信的知识:“在这个世界上,我们只有两种确信,即对我们不是一切的确信和对死亡的确信。”

确信是不是反而让我们遭受“刑苦”?那些苦恼,那些颤栗,那些哀求,那些遗忘,包围着我们,当人在这样一种世界中存在,“无法摆脱;这是窒息,是沉重的无知,是不可容忍之事。”那些确信只不过是在苦苦寻找“教人化苦为乐的艺术”,只不过是要“赐予荣耀”,但是在巴塔耶看来,这些化为苦恼的苦恼依然是苦恼,它只是在分解着所谓的痛楚的苦恼,“如果只作为人而存在没有让一个人‘死掉’,那么,人就永远只是个人。”但是在巴塔耶看来,真正的刑苦不是对象化的苦行,而是让人通达到那个极限处,那个“绝对地一无所知”的极限,那个发生一切可能性的极限。极限是黑格尔杀死了“现代人”的死亡,极限是克尔凯郭尔作为基督徒在“上帝的缺席”中的绝望,极限是陀思妥耶夫斯基生存痛苦中的羞辱,极限甚至是我们在《一百二十天》里达到淫乐巅峰时的恐怖,死亡、绝望、羞辱、恐怖,在这些极限里,人如何通达到一种可能性?在巴塔耶看来,我们对极限的误解在于用一种终极的状态取消了可能性,它变成了一场谋划,一种行动,而内在体验是行动的反面,是“通过一种谋划逃离谋划的领域”,“所以,言说,思索,至少,开玩笑或……就是躲避生存:这不是死着,而是死了。”

死了是结果,是目的,是一种完成状态,是看见和知道,是知识,是信仰,是谋划,是言说,而“死着”总是以一种取消行动的方式通达极限,在交流中成为“非知裸露”的一部分——是苦恼,是迷狂,是非知,所以“非知交流迷狂”就构成了刑苦意义的“死着”,而这个死着的状态就是布朗肖所说的“最后之人”:垂死着体验死亡最后极限的人。而这是对于死亡确信的解构:“正是死着的时候,我才无可逃逸地,察觉到那建构了我之本质的撕裂,而我已于其中超越了“存在的东西”。”当一个人活着的时候,就会满足于来来往往,满足于一种妥协,关于我,成为我,取代我,这种来来往往和妥协,也变成了和世界的“陌异”,它不是敞开自身,不是非知的主体,也无法得到一个非知的客体。

“为了死去,一个人必须是一个神。”取消死去而要“死着”,巴塔耶认为只有在我的超越中才能敞开自身,而这个超越就是把自己放在“不可通达的死亡”里,没有上帝,听不见什么,在“神圣之恐怖”中死着,“自我,就像我谈论一种可怕的死亡一样死着,就像一条狗一样对理性漠不关注,把它自己封闭在了其自身之自由意志的恐怖里。”恐怖变成腐烂的白骨,在时间的“脱节”中被标注了一种深刻的革命,巴塔耶命名为“灾变”,灾变浮现了一种幻觉,就像死亡,“把我从一个杀死我的世界中释放,事实上把这个真实的世界封闭在一个死去之自我的非现实里。”所以在在变中,在时间的脱节里,在死亡的幻觉里,通达才可能发生,“当我在苦恼的中心,温柔地乞求一种陌异的荒谬时,一只眼睛便在顶部,在我头颅的正中,睁开。”睁开不是为了看见,是为了通道中的交流,站在那个“尖顶”之上的不是上帝,不是从死亡中救赎的上帝,不是作为绝对者的神,而是在内在体验中参与和交流的自身:

只有通过一种病态的表征——通过一只在我头顶——在天真的形而上学确定灵魂之座席的地方,睁开的眼睛———被遗忘在尘世的人类——例如,我今天就向自己揭示了自己:坠落的、了无希望的、处于湮灭当中的——才能够突然地接近那场向着天空之压虚无的撕心裂肺的坠落。

无处的存在,个体置于尖顶之上,以神的方式通达极限,并把存在把握为神圣的。而这个个体的神性需要在交流中达到普遍,“自身,无限小的微粒,这不可预测的、纯粹未必可能的偶然,注定想要成为他者:成为一切和必然。”他者是自身的他者,是普遍的他者,是存在的他者,是超越的他者,但是也一定是不充分的他者,“我们什么也封闭不了,我们只能发现不充分性。”不充分性敞开了可能性,可能性成为“死着”的人。

这时巴塔耶在《刑苦前记》中论述的内在体验,它以关照死亡的方式探寻存在的意义,当死去让一个人神,在尖顶之上自身成为“圣中之圣”,但是这种神圣性是对世界的陌异,只有在不充分的他者进入其中,只有在可能性的死亡变成“死着”,才能寻找到它作为普遍性的意义,才能在死亡的头颅中睁开。而在《刑苦后记》中,巴塔耶探讨人“非知”的意义。“一件让人精疲力竭的蠢事就是,在一切手段显而易见地缺乏的方面,一个人无论如何声称自己知道,而不认识他的的无知,不承认未知。”知识的言说,是不是可以告别未知?笛卡尔所想像的对上帝的认知,首先是对于自己的认知,而这也是“对无限者的认知要先于对有限者的认知”的一种尝试,人似乎从来不会让自己在“彻底无为”中缺席,但是巴塔耶认为,“只有通过否定——令人窒息的否定——断舌的意象,一个人才能谈论上帝拥有的对他自己的认知。”不是言说,是沉默,不是认知,是体验,甚至不是未知,而是非知——非知主体和非知客体,在非知意义上,自身成为可能,自身的迷狂成为可能,“它没有认识到自身,它被其自身的未知所吸收;在这未知里,它迷失了自己,消灭了自己。没有这种对非知的渴求,它会立刻停熄。火焰是上帝,但这个上帝在其自身的否定中毁灭。”而正是在这种非知里,自身的一切才能给予他人,才能在“上帝应该死了”的献祭中成为另一个上帝,“我试着认识他:很快,我就变成了非知,变成了上帝,未知的、不可认知的无知。”

非知的上帝是否会在顶尖上?是否会在死亡的头颅中睁开眼睛?“我们不是一切的确信”和“对死亡的确信”是我们之生存的两种确信,而这两种确信变成了教条,变成了神秘主义,它构建了一个知识体系,构建了一个神性的上帝,构建了对死亡的谋划,构建了一种对象化的苦行,但是这些教条、信仰、谋划和苦行,最终是要构建一个对象,一个目的,一种“死了”的状态,当人死了,何来体验?当自身被关闭,何来内在体验?它应该是敞开的,是非知的,是可能性的,甚至裸体于一种非知交流的迷狂——非知是不充分性的体现,交流是敞开的标志,迷狂则是通达极限的态度,所以在不可言说的沉默中,在超越性的存在中,在自身给予他人的共通体中,内在体验便成为一种“裸体”:“这,其实,既不是我的缺席,也不是我,既不是死亡,也不是光——并且,既是我的缺席,也是我,既是死亡,也是光———阵轻盈的笑声从我身上升起如同大海,它无边地填满了缺席。”