|

编号:C38·2140425·1071 |

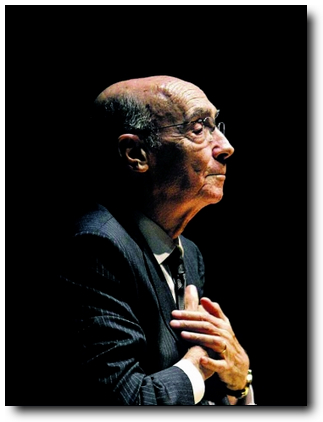

| 作者:【葡】若泽·萨拉马戈 著 | |

| 出版:南海出版公司 | |

| 版本:2014年03月第1版 | |

| 定价:32.00元亚马逊22.10元 | |

| ISBN:9787544264112 | |

| 页数:281页 |

“萨拉马戈用想象力、同情心和反讽所维系的寓言,让我们把握到捉摸不定的现实。”这是萨拉马戈在1998年获得诺贝尔文学奖时的颁奖辞,而想象力、寓言和捉摸不定的现实也长长让他和马尔克斯放在一个坐标系中,作为葡萄牙迄今唯一一位获此殊荣的作家,萨拉马戈似乎更着迷于荒诞,在这部小说中,世界听到的喊声就是:“我瞎了!”而在另外人看来,这是一个巨大的虚构:“没有人会相信,他的眼睛清晰明亮,巩膜像瓷器一样洁白致密,然而他却一再绝望地喊着:我瞎了!我瞎了!”当路人送他回家之后,失明症开始迅速蔓延,整个城市陷入了一场空前的灾难。灾难是一种残酷而冷酷的设置,当问萨拉马戈:你为什么会写这样一部冷酷的作品?他的回答是:“虽然我活得很好,但这个世界却不好。”世界不好,是充满着病症,充满着恐惧,充满着隐喻:“你不知道看两个盲人争斗是什么感受;争斗差不多从来都是一种失明的形式;如果你能看见我不得不看的事,你也会想失明。”

随着时代的推移,随着社会的进化和基因的置换,我们最后把道德感与血液的颜色和眼泪的咸淡混为一谈,仿佛这还不够,我们还把眼睛变成了朝向灵魂的镜子,结果它往往毫无保留地展示出我们嘴上试图否认的东西。

失明的世界不是看不见的黑色,是看得见的好像在浓雾里的白色;失明症在蔓延在传染,失明症却只留下一个不失明的人;失明的人被隔离在精神病院里,失明的人也被隔离在无处可逃的城市里。是的,在可怕、恐惧、失去自我和生命的灾难面前,有道德的沦丧,有死亡的血液,有痛苦的眼泪,但是只要是最终朝向灵魂的镜子,朝向救赎的教堂,那个看不见的世界里连最后关于自己的一切也都不存在了,他们是“能看得见的盲人”,他们也是“能看但又看不见的盲人”,肯定的终点是否定,那么否定的终点是不是像被反转的世界一样,重新会有一个肯定的未来?

“如果你能看,就要看见,如果你能看见,就要仔细观察。”这是《箴言书》上的启示,“如果”永远像是一句写在别处的话,写在看得见世界里的箴言,可是谁会在一个“如果”的假设中认出这些字,读出这句话?它像是一个悖论,在一个色彩丰富地世界里让你茫然。那个开车在路上的司机是那个被排除在箴言之外的“你”,经过路口,停下车子,然后等待信号灯变换,然后开着车消失在城市的车流里。这不是如果的生活,这是正常的现实,一切都没有设防,一切都像每天应该的样子发生着,可是这没有“如果”的开车、等候,没有如果的城市生活却在那一个路口的红绿灯面前戛然而止。“黄灯亮了。前面两辆汽车抢在变成红灯以前加速冲了过去。人行横道边出现了绿色的人像。正在等侯的人们开始踩着画在黑色沥青上的白线穿过马路,没有比它更不像斑马的了,人们却称之为斑马线。”也像一句箴言,黄灯、红灯、绿色的人像、黑色的沥青、白色的斑马线,当斑马线最不像斑马线,沥青也不像沥青,人像也并不是人像,于是,黄灯、红灯也都在那一刻失去了色彩——丰富的色彩世界本身就是一个城市的寓言,它离每天都不设防的“你”太近太近。

停滞了的现实,停止了的生活,即使红灯变成绿灯,也都是“如果”的一种假设,他成了盲人,被禁锢在自己的车子里,“我瞎了。”他喊道,世界在他面前以一种毫无预料突然而至的方式改变了,“我什么也看不见了,好像在浓雾里,好像掉进了牛奶海里”,看不见的浓雾,看不见的牛奶,白色的一片,却是最黑暗的一种开始,不是失明症?白色的失明症,神经的失明症,可是对于盲人来说,就是一场灾难,一场无法面对前面的世界的灾难,一场无法回去的灾难。“一片深不可测的白色遮蔽了一切。”这是遮蔽的开始,深不可测的遮蔽,而这样的遮蔽充满了寓言色彩。不仅是失明所看见的不是黑色,而是白色,“他淹没在一片白色之中,这白色如此明亮,如此浓密,不仅仅吸收了一切,还吞没了一切,不仅吞没了颜色,而且把一切人和物本身都完全吞没了,这样它们就变得双倍无形。”如此明亮,如此浓密,却吸收了一切,吞没了一切,把眼前的一切纳入到深不可测的灾难中,而在眼科医生那里,这灾难也找不到任何关于科学的解释:“角膜没有发现任何异常,巩膜没有任何异常,虹膜没有任何异常,视网膜没有任何异常,水晶体没有任何异常,黄斑没有任何异常,视神经没有任何异常,没有任何部位发现异常。”而那看到的一片浓的白色,是“一种白色的黑蒙”——黑和白,不仅在词源学上自相矛盾,而且在神经学上也不可能:“因为一旦大脑不能辨别现实中的形象形状和颜色,同样也就不可能给正常视力在同一个现实中看到的形象形状和颜色蒙上一层白色,绵密的白色,仿佛一幅没有色调的白色图画,不论要精确地定义正常视力有多么困难。”

这是被白色覆盖的现实,没有黄灯,没有红灯,没有绿色的人像,没有黑色的沥青,没有白色的斑马线;而这也是被白色覆盖的无知,没有答案,就像失明一样,医学和科学陷入了深不可测的灾难中,而在那天夜里盲人梦见自己失明之后,寓言已经开始在城市中蔓延。送盲人回家却偷走了他那辆车的人,在下了车之后也看不见了;对盲人进行诊断却找不到依据的医生,把书籍往书架上放的时候也看不见了;盲人的妻子也看不见了,偷车贼的妻子也看不见了,还有戴墨镜的妓女在肉体精疲力尽的时候也看不见了,戴眼罩的老头忽然也看不见了,来医生那里看过病的斜眼的小男孩也看不见了……从未见过的失明症,一下子传染到了城市里的每一个人,他们也看不见自己。白色的灾难在蔓延,在扩散,而政府将他们全部安置在一所精神病院里,作为隔离区隔离着失明的人和尚未失明的人。

|

| 萨拉马戈:是不是也看见了被蒙住的偶像 |

但是这种隔离已经失去了意义,在这个城市里,人只分成两种,不是盲人和看得见的人,而是现在失明和即将失明的人。失明是一种共有的状态,共有的灾难,共有的寓言,虽然政府抓捕他们,虽然军队看守他们,但是这无处可逃的灾难将覆盖整个城市。隔离区从四十个人变成二百四十个人,在越来越多的盲人世界里,在同样面临失明的痛苦中,这个像监狱的世界却变成了不同力量、不同人群争斗、抗击的地方。这又是一个寓言,他们被隔离,却不是一种利益诉求的盲人。

首先他们是被规训的人,政府和军队是盲人世界之外的统治者,扩音器的里的通告说:“政府希望所有公民表现出爱国之心,与政府配合。”自己被隔离是一种支援全国的行动,可是这一切的行动却是一种自生自灭的残忍处置,在政府的十五条规定里,有“在事先未获允许的情况下离开所在的大楼意味着立即被击毙”的杀戮,有“如若发生火灾,不论是偶然起火还是有人故意纵火,消防人员皆不予救援”的冷漠,有“如若有人死亡,不论死因为何,均由住宿者在围栅旁掩埋尸体,不举行任何仪式”的恐怖,而关押、规训并不止于此,军队可以随时拿出枪射出子弹,可以不顾他们忘记了食物配给,甚至当大家争抢的时候,军队也以武力镇压的方式把这一场“暴乱”带向死亡。

但是恐怖并不止于军队的杀戮、无情和恐怖,还在于隔离区里形成的不同力量之间的对抗、争斗。这里有弱势的小孩和女人,也有强势的盲人歹徒们,歹徒们也有枪,他们把仅有的食物占为己有,他们要女人为他们服务,盲人的世界里,病态的不止这生理上的失明症,还有那些人的残忍、无情,“如果我们不能完全像正常人一样生活,那么至少应当尽一切努力不要像动物一样生活。”医生的妻子说,而在这个盲人的世界里,在全部被界定为被白色覆盖的失明症人群里,她却是一个例外,她曾以为自己是盲人,但后来发现她看得见这隔离区,看得见对面的歹徒,看得见军队,看得见枪,当然,她也看见了无数的死亡。

因为取食物而被打死,因为没有食物吃而被打死,因为被歹徒们强奸而死:“她把死者抱起来,死者的身体像是突然散了架,两腿间血迹斑斑,腹部青一块紫一块,可怜的乳房露在外面,一个肩膀上还有被疯狂地咬出的牙印。”种种的死在她面前组成了一个和失明一样的看不见的生命,“死亡也不传染,但我们所有人都会死”,所有人都失明和所有人都死仿佛是一个世界的两面,它们呈现出相同的命运,医生的妻子甚至在那个被强奸而死去的女人身上看到了自己身体的写照,而这也是所有女人身体的写照,“在她所受的屈辱和我们的痛苦之间只有一点区别,那就是我们暂且还活着。”死去和活着,失明和不实名,这样的命运却为这灾难的失明症提出了一个启示,“我倒要问一问,既然盲人看不见,他怎能通过目光传播失明症呢?”看不见别人的眼睛,失明症如何传染?这样的疑问便把“失明的眼睛把失明症传给能看的眼睛”的逻辑否定了,而同时也使她成为一个解救者。

她是唯一看得见的人,看见失明症的盲人,看见各种各样的死亡,也看见“道德感与血液的颜色和眼泪的咸淡混为一谈”的现实,偷车贼的偷车行为、戴墨镜女人的床上交易,都是一种道德的失陷,在隔离区,她还看到“一个瞎眼男人正趴在一个瞎眼女人身上,女人用两条腿把男人紧紧钩住,两个人的动作都尽量放轻”,甚至她看到自己的丈夫钻进戴墨镜女人的被窝,这样的道德问题和那些死亡的血液、哭泣的眼泪混杂在一起,而她是独立于这个盲人世界外唯一一个看得见的人,她是异类,也终于成为可以领导弱者的反抗者,她组建起对歹徒们的攻击队伍,她甚至拿着剪刀杀死了歹徒的头目,“我们被迫生活的这个地狱里,在我们自己打造的这个地狱中的地狱里,如果说廉耻二字还有一点意义的话,应当感谢那个有胆量进入鬣狗的巢穴杀死鬣狗的人”,而当廉耻也丧尽的时候,一无所有的她就只剩下这最后一点当之有愧的尊严,“至少我们还能为享有本属于我们的权利而斗争。”

斗争是复活,是尊严,正如戴墨镜的姑娘所说:“女人们能复活,一些人在另一些人身上复活,妓女们在正经女人们身上复活,正经女人们在妓女们身上复活。”而在这样的斗争和复活中,那个象征性的隔离区和那些杀戮、权力也纷纷瓦解,扩音器广播的人失明了,军队的士兵失明了,那个牢笼已经变成了虚设:“所到之处一切都化为灰烬。大门一扇扇敞开了,疯子们跑出精神病院。”跑出精神病院是不是一种胜利,是不是一种自由?但是他们还是失明,还是面对像死亡一样的失明,在大火熄灭的城市,在雨水冲刷的城市,他们如何找到自己,他们如何面对失明。

从隔离区出来,在某种意义上消除了禁锢,当医生和妻子,第一个盲人和妻子,戴墨镜的女人和戴眼罩的老人,还有斜眼的小孩组成的七个人,相互依赖相互帮助,他们变成了新的团体,而这个团体的结构是一种新的组织,新的组织是新的希望,是新的世界,是新的生活方式,他们去除身上的污垢,他们在超市的仓库里寻找食物,戴眼罩的老人说,我们像回到了原始部落时代,第一个失明者说,“那些现存的团伙大概都有首领,有人指挥和组织”,而戴墨镜的姑娘让医生的妻子来指挥,因为她是唯一没有失明的人,唯一看见的人,“也许一种自然形成的首领,在盲人的国度里有个长眼睛的国王”,这是和隔离区不一样的现实,在这里有长眼睛的人,有首领,这是微缩型的社会,它解构了象征禁锢的隔离区,它成为新的寓言:“只有组织起来,在一定意义上说,组织起来就是开始了;你说得对,也许对,但是,这场失明症的经历给我们的只有死亡和悲惨,我的眼睛和你的诊所一样,不再有任何用处;多亏有你的眼睛我们才活到今天。”

活着就是抵抗死去,就是抵抗失明,他们在眼睛的组织和带领下,变成一个代词,一个副词,一个动词,一个形容词,变成可以连接在一起的词组、句子和生活,“起初,神创造天地,地是空虚混沌,渊面黑暗,神的灵运行在水面上。”这是另一个箴言,“如果”变成了现实,变成了看得见的现实,变成了仔细观察的现实。但是这仅仅是一个寓言。这个城市里还是到处有死亡,他们还是没有找到必须的食物和水,“失明症是人自身和与生俱来的眼睛之间的私密问题,与别人无关。”也就是说,医生的妻子作为看得见的神,作为新组织的首领,她也只是在自己的私密问题上获得了答案,或者说她只是找到了自己,所谓对群体的救赎就像是一个不能实现的神话。

“我相信所有的人都失明了,至少到现在为止我看到的人举止都像盲人,没有水,没有电,没有任何必需品供应,我们处在混乱之中,真正的混乱大概就是这个个样子。”医生的妻子这样说,在所有人都失明的城市里,她也会变成一个虚幻的偶像,就像那个关着门的遗弃的教堂,“我想象一个个塑像,一幅幅画像,我似乎看到他从这个跟前走到那个跟前,之后爬上神龛,用布条裹住他们的眼睛,再打两个结,以免布条松开或者坠落”,神被蒙住了眼睛,他们失明了,这是亵渎,“上帝不值得一看。”偶像是需要另一些人的膜拜,另一些人的顶礼,但是,“偶像们用看他们的那些眼睛看,只不过现在所有的人都失明了”,偶像不被别人看见,哪来的救赎?就像失明者在被白色覆盖的现实里,也从来看不见那个灵魂的镜子。

“我会越来越看不清,即使不丧失视力,我也会一天比一天瞎,因为没有人看我。”这是医生的妻子的感悟,没有人看我就是被蒙住偶像的宿命,而在这个城市里,不仅有失明者,还有不失明的人看得见的恐惧:“因为在人们称为精神病院的理性迷宫里生活和在既没有人领着又没有拴狗的链子拉着的疯狂城市中冒险完全是两回事,在城市里,记忆毫无用处。”记忆毫无用处,偶像毫无用处,首领毫无用处,她一样沉入深不可测的灾难,一样打碎了灵魂的镜子,一样要面对无处可逃的死亡,一样是“能看得见的盲人”,一样是“能看但又看不见的盲人”。

当地一个失明者大喊起来“我看得见了”的时候,这关于群体性失明者的寓言便结束了,而另一个关于偶像和首领的寓言开始了:“医生的妻子站起身,走到窗前,看看下边,看看满是垃圾的街道,看看又喊又唱的人们。然后她抬起头望望天空,看见天空一片白色。现在轮到我了,她想。突如其来的恐惧吓得她垂下眼帘。城市还在那里。”城市还在那里,这里没有“自由引导人民的画面”,不管是医生,还是第一个盲人,不管是妻子,还是戴墨镜的女人、戴眼罩的老人、斜眼的男孩,他们都没有真正属于自己的名字,他们都是第三人称,都是组成“他们”的一个个失明者,都是要面对死亡的人,“而此时这一切都可有可无了,反正死后人人同样失明。”

连寓言的白色也没有了,世界真的变成了黑暗一片。