|

编号:S55·2211212·1795 |

| 作者:【美】布罗茨基 著 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2021年10月第1版 | |

| 定价:178.00元当当88.10元 | |

| ISBN:9787532786879 | |

| 页数:587页 |

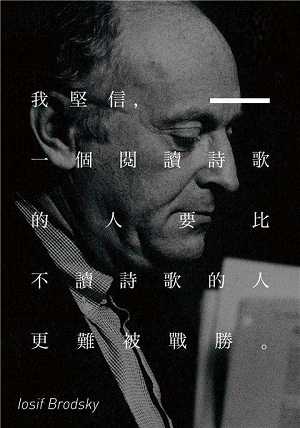

1987年,布罗茨基以其“出神入化”“韵律优美”,“如交响乐一般丰富”的诗篇,作品“超越时空限制,无论在文学上及敏感问题方面,都充分显示出他广阔的思想和浓郁的诗意”,以及“为艺术英勇献身的精神”荣获诺贝尔文学奖。第一卷,下册。内中收录包括布罗茨基哲学思辨的叙事诗《戈尔布诺夫和戈尔恰科夫》、早期尝试译自多恩的四首诗、1977年在美国出版的两部诗集:《美好时代的终结》和《言语的一部分》,以及对应的极具研究性和学术性的背景资料、评价与注释。二十世纪七十年代,布罗茨基的诗歌世界急剧扩大,直至涵盖诗人的整个命运和生活。他将一切所见所闻融汇于具有哲学意义的诗的隐喻之中,关于美与伦理之间的关系带有论战意味的主张使他的诗句具有永恒的诗学和美学价值。《布罗茨基诗歌全集》是由布罗茨基本人亲自参与编排的,收录了他一生中所有他本人认为有价值的诗歌作品。

《布罗茨基诗歌全集(一·下)》:爱情被剥夺了动词

我在那个时期所写的一切

都不可避免地表现于省略号。

我不脱衣服就倒在

自己的床上。夜里要是

在天花板上寻觅星辰,

它,按照燃烧的规律,

落在枕边的面颊上,

比我许愿的速度更快。

——《在湖畔》

“在湖畔”,一个方位,一个坐标,简略的地点可以得到更多的注释:“地点——安阿伯,密歇根州。大湖区”。密歇根州安阿伯市,这是布罗茨基在美国的第一个栖身之所,他在那里总共度过了六年,《在湖畔》是他移居国外的第一首诗,也是在诗歌中构筑的第一个观察点。在湖畔而望见湖,望见湖而看见对岸,沿着这一目光,在穿越中望见的“在那个时期所写的一切”——在空间时间化的寻找中,布罗茨基看见了那些省略号,它点缀在必须看见而无法说出的句子后面,六年是六个点,或者是六个点之后无数个点——省略是不可见?省略是欲说还休?省略是抽离和转身?但这是“无可奈何”的结局,或者“在湖畔”根本无法穿过那水面,根本无法看见对岸,根本无法回到“那个时期”。

“不可避免”的无奈,“省略号”的表达,是关于文本的一个困境,而对应于这部《布罗茨基诗歌全集》,它也以某种割裂的方式“不可避免地表现于省略号”:“全集”之整体性被分成了“第一卷”以及“第二卷”,第一卷又被划分为“上”和“下”,文本就像是那个密歇根州安阿伯市的大湖一样,“在湖畔”的空间在时间中存在,它的起点指向2019年11月30日,做为阅读者完成了《布罗茨基诗歌全集(一·上)》的阅读,并以《我的灵魂将以两个面孔出现》做出了评论;它的另一个起点则指向2022年3月28日,做为阅读者完成了《布罗茨基诗歌全集(一·下)》的阅读,并以《爱情被剥夺了动词》完成了评论。起点以及另一个起点,都是“在湖畔”的观望,当阅读于布罗茨基“那个时期所写的一切”,它不是终点,因为“第一卷”之后还有“第二卷”,第二卷又分成了上和下——在“第二卷”已经被标注却还远远没有看见出版的时候,悬置在其中的感觉是不是变成了省略号?“没有总体的完满性意义,或者只是阅读者追求整体文本的一种主观感受,但其实,这提早抛却出来的第一卷上册更像是在漫长的路程中自我迷失的拙劣行为艺术。”

这一感觉已是越发强烈——甚至开始打算不再购买第二卷,无论是上还是下,只是把“第一卷”当成整体完满性的存在,当成“全集”的终点。但是这是不是又是对于“在湖畔”的某种抽离?文本形成的割裂,在布罗茨基隔岸相望的无奈中体现出来,当“那个时期所写的一切”变成了省略号,它不是虚无,不是无语,而是以省略号的方式积蓄着更多欲说的东西,就像“不脱衣服就倒在/自己的床上”,总是要寻找天花板之上的星辰,总是要发现“燃烧的规律”,即使它比自己许愿的速度更快,也是一种应该做出的动作——如何突破天花板的阻隔寻觅星辰,如何在许愿的同时找到燃烧的规律?而这或许就是布罗茨基“在湖畔”的真正意义。

割裂需要一种努力,在这里布罗茨基其实已经进入了那个原本是省略号的符号中心,它是“那个时期”,它是“过去”,它是“在湖畔之外”,当一悲剧的形式追忆往昔,布罗茨基在欲言的状态下又该如何言说?言说的故事来自1965年至1968年完成的长诗《戈尔布诺夫和戈尔恰科夫》,或者构思更早:1964年的《绳索工厂别墅的新年》和《忧伤和温情》中就有关于这一叙事诗的笔记:“睡在窗口的是戈尔布诺夫,而戈尔恰科夫在他身边躺下……”一个在窗口,一个躺下,是不是一个“不脱衣服就倒在/自己的床上”,一个则在窗口“寻觅星辰”?一个和另一个,似乎又是同一性的存在,戈尔布诺夫和戈尔恰科夫,姓氏几乎一样,这是“同一种意识的两种拟人化”,但是同一往往是一个虚设,一个在窗口看见,一个已经闭目躺下,他们当然分出了彼此,分出了戈尔布诺夫和戈尔恰科夫作为对话者和对抗者的存在。

对话者在这便和那边,于是对话开始了,于是言说开始了:戈尔恰科夫问的是:“喂,你梦见什么了,戈尔布诺夫?”戈尔布诺夫说:“是呀,其实就是一些小狐狸。”梦见了小狐狸,这不是真正的对话,因为这是一个重复的梦境,这是重复的对话,“又是”便将梦变成了“正常的梦”,变成了“不是新的梦”。但其实这是无法摆脱的梦,就像列宁格勒人无法摆脱的一种宿命。梦开启了对话,小狐狸在梦里,但是这个梦被言说的时候,它到底是不是从对话到对抗的开始?梦是不受白天曙光干扰的梦,梦也是把白天的遗产化掉的梦,梦是一切基础的基础,梦也是把人当做俘虏的梦,梦和梦产生的分歧是戈尔布诺夫和戈尔恰科夫对话而对抗的开始,它在同一性中导向了矛盾性,而戈尔布诺夫坚持着梦中小狐狸具有美好的隐喻:它是岛屿,是大街,是胡同,是言语,是断断续续的谈话中间的那一片草地。

以及是爱,爱又是什么?是“离开孤寂”,而且是“彻底”地离开,之后是在寂静中呼吸,“轻轻触及生命”,所以梦中憧憬着小狐狸便是憧憬着爱。但是在戈尔恰科夫看来,触及生命却要面向死亡,因为“我认为,灵魂在有生之年/会获得死的特征。”关于梦,关于梦中的小狐狸,关于爱,关于生命,以及关于死亡,对话在继续,对话却戛然而止。一个在窗口,一个已经躺下,对话者如何能进入共识的范围里?相似的姓氏就在分歧之中,于是一个成为了沉思者,“戈尔布诺夫在夜间”构筑了对对话的某种逃离,梦以及小狐狸只不过“是表面上的”,可以梦见小狐狸却无法梦见妻子,于是爱,生命都变成了一个空无,而行走在医院的林荫小径上,在雪夜风的呼啸声中,戈尔布诺夫确定了自己的身份:犹太人,而这个身份是“男护士用犹太人的望远镜/从墙角后瞭望”而定义的,它属于戈尔布诺夫——犹太人意味着什么?意味着教堂的沉默,意味着上帝的无声,意味着信仰的动摇,更意味着怀疑、苦难。但是在独行意义上,戈尔布诺夫却想到了战斗:“而给我留下这些总和的差数:/战胜沉默和窒息。”

坚信上帝能同时倾听两个声部,坚信两个声部出自同一张嘴,它们的存在“视为过去和未来的斗争方式”,所以戈尔布诺夫在夜间行走中看见了上帝的启示,看见了犹太人的战斗,就如望见了星辰“燃烧的规律”。但是毕竟在戈尔布诺夫之外还有相似性存在的戈尔恰科夫,还有对话者之外的对抗者——医生们希望戈尔恰科夫提供关于戈尔布诺夫的报告,这是怎样一个报告?“他表达了对事物,对现象的/非党的观点,——其基本理论/是辩证的。然而一系列——/然而他的一系列言论对我们来说/是生疏的。”而且,“如今他充分揭示了自己/的辉煌的唯心主义。”这是对戈尔布诺夫身份的另一种定义,犹太人之外是非党主义者,是唯心主义者,是上帝的信仰者,“我有时甚至担心:/说不定,他就会扑通一声跪倒在地/开始祈求上帝降临。”戈尔恰科夫在评说着戈尔布诺夫,不是和戈尔布诺夫对话中的评说,是在医生面前,在戈尔布诺夫不在的情况下,谈起的关于“戈尔布诺夫的疯话!”

不是从对话转向对抗,不是从理智走向疯狂,不是一个在窗口一个已经躺下,而是一个描绘着另一个,一个评说着另一个,甚至一个监视着另一个:对话变成了第三人称单数的“他说”,变成了第一人称复数的“对我们来说”——“他对他”的对话被解构了,“戈尔布诺夫和戈尔恰科夫”的同一性被颠覆了,“是老实话。/只要我们之间出现分歧,/监察小组立刻就会知道,/我们在这里所讲的……与性有关,不是吗?”有医生所代表的“我们”,有监察小组,有完整定义的报告,当“戈尔布诺夫和戈尔恰科夫”又成为一个并列形式,对话已经变成了审判,戈尔恰科夫说:“我把谷物和谷壳混在一起。”混在一起,是把虚伪当成了真实,是把对抗表现为对话,戈尔布诺夫说:“咱们嘛,戈尔恰科夫,就摈弃虚伪吧;/要懂得——说出的话的现实性/大于怀疑的现实性。”一个非党主义者、唯心主义者、上帝的信仰者,以及自认为战斗者,在那一刻,已经做好了最后的准备:“我还会死在这里,主啊,宽恕吧,/考虑到阴间没有人烟。”

在非党主义者、唯心主义者、上帝的信仰者,以及自认为战斗者的戈尔布诺夫面前,戈尔恰科夫第一次进行了灵魂的审视,也是在夜间,也是一个人独行,戈尔恰科夫感觉是反过来戈尔布诺夫在审判自己,“你,戈尔布诺夫,我的最高裁判!/而我本人——只是自己睡眠/和失去知觉之间的中介,/被驱逐走在前面的自己人的巡视员……“但是在看不到战斗的希望面前,在第一人称复数的“我们”面前,在无法梦见小狐狸的现实面前,在夜间的戈尔恰科夫还是选择了自己所命名的自由和爱,“你,戈尔布诺夫,不要记着我,不要报复!/好像延续音响的回声,/力求挽救音响,以免被忘却,/我出于爱心而让你经受磨难。”以爱心的名义,以自由的名字,把戈尔布诺夫推向了梦的终结点,于是“医生们”让戈尔布诺夫讲起了奥波奇卡,讲起了小狐狸和大海,讲起了利己主义,讲起了非党的观点,在被孤立的地方,戈尔布诺夫开始了关于战斗的第二次命名,“事物获得名称之后,立即/成为言语的一部分。”语言类似于圣骨,名称来自物体的庇护,死亡和大海是同义语,它们都是不致溺死的保证,它们都是走向时代未来的沉默,“时代正迎着我们的言语快步走来,/带着我们在言语中所强调的一切,/相遇时便匆匆告别。”

匆匆告别而走向沉默,走向未来,这是语言赋予的力量,这是战斗带来的胜利,对于戈尔布诺夫来说,无论是和小狐狸有关的梦,还是在夜间的现实,都指向于灵魂的栖息,在经受住“把谷物和谷壳混在一起”的虚伪之后,在不妥协于“医生们”和监察小组的威吓之后,戈尔布诺夫选择了十字架上的解放,选择了回家,选择了救赎,“我愿意成为/谎言的纪念碑,让曾孙和孙子辈/向我叩首!”流入黑暗而摆脱黑暗,这就是戈尔布诺夫最终的选择。在“关于大海的谈话”之后,在“交谈中的交谈”之后,对话结束了,因为言说结束了。在言说和对话结束之后,戈尔布诺夫也消失了,“就是说,他睡着,而你们还没睡。”戈尔布诺夫已经安息,死亡或者是在敌对的环境里制造的,安息其实已经取消了对话,取消了对立,在一种死导致的沉默中,真正的审判其实才开始,因为戈尔恰科夫发现了一个真理:“交谈只是我的呓语……“在可能的言说中,被怀疑的言说其实就是真理,而当交谈变成了自我的呓语,它在意识的两种拟人化中进入到灵魂对恶的体悟中:以前的全部对话只是发生在戈尔恰科夫的意识之中,他背弃并终于在心里杀害了自己的高尚的替身“戈尔布诺夫”——没有“戈尔布诺夫和戈尔恰科夫”,只有被第一人称复数“我们”异化了的我,只有被“医生们”和监察小组控制的我,从夜间到夜间,从对话到对话,一种死的忏悔最终失去的是自己,“一切是怎么发生的,我自己也不清楚。”

对话是呓语,对抗是谋杀,“他被敌对的环境所包围”是每一个列宁格勒人的现实,是每一个俄罗斯人的困境,是每一个“在湖畔”的布罗茨基的省略号——他在书写,他在还原,他在审视,分裂或者割裂,如何寻觅天花板之上的星辰?如何找到燃烧的规律?如何在告别中走向未来的沉默?《美好时代的终结》是这个省略号欲说还休的部分,但是明显是在用戈尔布诺夫的寓言启示戈尔恰科夫,用戈尔布诺夫的死来反讽戈尔恰科夫的生:那个美好的时代是不是也是在对话中走向终结,在言说中变成沉默?那时的诸神在哪里?“如果窗台上/那褐色的斑点是你们的象征,诸神——/你们曾急于向我们道出的结局呢?“在诸神的言说中,未来已经没有小提琴手,没有没有持续的音乐,未来只有脸上越来越多的皱纹,甚至,“人人觉得修道院好,但正面是——空地,/男修道院院长,真是,神经完全失常。(《歌声》)”诸神指向的未来没有风,修道院已成空地,对现实的怀疑就变成了戈尔布诺夫的“非党”的观点:东宫被攻克是一个童话,革命成功“只要有钱”;资本主义繁殖了共产主义,共产主义转变为部长,部长滋生了睡梦之神;马克思在生产中醉得语无伦次,人民委员会给自己别上肩章……而非党的那些人,只不过想要结婚,想要宗教,想要自由,“我得罪人而走向不朽,/请给我抽人的树条!/我兴奋得发狂,像粮囤里的耗子!/把圣像和总书记画像拿出去!(《话说洒掉的牛奶》)”

在这样的现实中,革命是另一场战争,领袖是另一个死神,“我,作为诗人,和这一切格格不入。”所谓非党,就是戈尔恰科夫所说的利己主义者,诗人和这一切格格不入,也是利己的存在,也是革命的对象,颠倒而成为现实,这是美好时代终结的标志,“这就是/真相取决于艺术之一例,/而非艺术取决于——真相的存在。(《献给雅尔塔》)“这就是那个把谷物和谷壳混在一起的时代,真相被假象所覆盖,虚伪早就代替了真实,当然将军也取代了诗人——“因为诗歌艺术需要语言,/我——次等强国的耳聋、秃顶、忧郁的/大使之一,与这样的强国捆绑在一起,——/我不愿强迫自己的脑子,/自己给自己拿衣服,自己下去/到售报亭取晚报。“当美好的时代终结,权力建立在了刺刀和哥萨克马鞭之上,自由变成了浴缸里的鱼的需要,在墙上漫开的不是智慧而是唾液,小鸟的羽毛被拔出装点的是最后的诗行,“所有人的无辜的脑袋及其事业在等候斧子/和绿色的桂冠。(《美好时代的终结》)”

与其说这一切印证的是戈尔布诺夫消失的悲剧,不如说讥讽的是戈尔恰科夫梦呓般的沉默,没有对话也没有对抗,行尸走肉而成为工具,所以美好的时代之终结,是言语的终结,是对话的终结,是爱的终结,“爱情作为一种活动,被剥夺了动词。(《我总是强调,人生——如戏……》)”人生如戏,树林只成为劈柴的一部分,鱼子成为鱼的一部分,膝盖变成少女的一部分,呓语成为对话的一部分,种子落入恶的土壤。但是戈尔恰科夫至少也听到了“我的呓语”,杀死自我影子的戈尔布诺夫是不是也是一种自救?空间的消失是时间的另一个开端,导向沉默的未来也会有语言诞生,耳聋、秃顶和忧郁的诗人也许还会找到东西,而爱呢?“我爱的人不多,但爱得深沉。”上帝甚至就是你和我,“母亲啊,没有区别。/儿子或神,我是你的。(《静物画》)”

美好的时代终结,被驱逐,被流亡,被写成省略号,与这一切格格不入的诗人布罗茨基选择了“在湖畔”的生活,而穿过那片湖,回到“那个时期”,不是返回,而是重新发现属于自己的语言,重新在“给父母”的献词中寻找母题。那是没有侵蚀的面容,“在黑暗中,你全身的线条/好像在疯狂的镜子里反复闪现。”那是没有变异的声音,“耳郭里在其中听到的不是轰鸣,/而是旗幅、护窗板、手掌的啪啪声,水壶在/煤球炉上烧开的声音,至多是——海鸥的叫声。”那里还有出发的地理坐标,”我生于并长于波罗的海沼泽地,靠近

灰色的含锌浪涛,浪头总是成双涌来,/因此而有:——所有的韵脚,有了这无表现力的声音,/缠绕其间,好像一根潮湿的头发丝;/要是它能缠绕的话。“还有不曾忘记的往事,还有停留在生命中的目光,还有可以发出音的“未来”一词,还有忘掉暴君父名的自由,当然,还有可以被说出的话,“整个人给你们留下的是言语的/一部分。总是言语的一部分。言语的一部分。”

美好时代已经远去,爱情也曾失去,还有死去的人,永恒宇宙和自然循环间的疏远,对话的中终结,生命的灰色,以及那个寒冷的俄罗斯冬天,这些都是言语曾经失掉的一部分,是“在湖畔”永远望不见整体的人生,但是言语恢复言语,人生重构人生,时间叙述时间,寻觅星辰,发现燃烧的规律,以及最后的许愿,对于布罗茨基来说,是在用那个爱的动词构筑完满的整体性,宛如一次从此处到彼处,从过去到未来的“夜航”:

我逃避命运,从低空下面,

逃避平躺着的日子,

离开住处,我曾在那里死去也在那里复活,

离开陌生人的床单;

逃避启示以多瓣花环压缩的

理性,逃避双手,

我伏在双手上,并把脸

从手中掉向南方。