|

编号:C38·2120826·0913 |

| 作者:【波】布鲁诺·舒尔茨 著 | |

| 出版:浙江文艺出版社 | |

| 版本:2011年09月 | |

| 定价:22.00元 | |

| ISBN:9787533929510 | |

| 页数:145页 |

“肉桂色”总是给人以欲望的想象,作为经历过战争的犹太人,这种欲望或许还有死亡的色彩:1939年,身为犹太人的舒尔茨,被纳粹党卫军射杀在小镇的一个街角。而在五年前,《肉桂色铺子》已经像“美丽、奇妙,令人叹为现止,而且——跟所有的奇迹一样——转瞬即逝”的花,开放了,舒尔茨一生仅出版过两本短篇小说集:《肉桂色铺子》和《用沙漏做招牌的疗养院》,而这部由十五个相对独立而又自成一体的小短篇构成的小说集,展示了一个浩瀚宏大的叙事框架,是对欲望、疯狂、变形、梦、死亡和美的极端审视,“《肉桂色铺子》这本小书想做的,就是捕捉住、凝固住这个瞬间。”瞬间是留下来的最深刻记忆,艾萨克·辛格在推荐这部小说时,用了“奇迹”这个词,而对于舒尔茨,艾萨克·辛格说:“不好把他归人哪个流派,他可以被称为超现实主义者、象征主义者、表现主义者、现代主义者……他有时候写得像卡夫卡,有时候像普鲁斯特,而且时常成功地达到他们没有达到过的深度。”

因此时常有怪物出现。

——《一个怀疑论者的漫游》

随笔里的怪物,附录里的怪物,隐藏的129页,页码不在《肉桂色铺子》右下角,不在左上角,也不再中间,它完全是一颗“掉落的脑袋”,或者是“一条蠢蠢蠕动的腿”,是一个游荡者,奇迹般的复活,和那些经历过的小说不在同样的世界里了,“怪物”是“一场充斥着误解的假面舞会,一座思想的巴别塔”,而在隐藏和公开,前端和后台的对称中,游荡者的对应者就是那个“身穿长袍、髯须灰白的长者”,一个是奇迹般复活,另一个则是“被感染”,病毒缠身的长者继承了那种苦难,那种智慧掩映下的阴谋,而对于他来说,如何变成一个“在废墟底部翩然起舞的舞者”,摆脱掉引力、重量和责任。

不是轻盈,也不是幽默,只是一个病人,就像那些无数次出现的父亲,在那个“长者的时代”,怪物出现和复活,都像是一个人类时代的悲剧,而如父亲的那种长者具有的病态一样,从灾难中幸存的最直接了当的办法便是死亡:“除非,他死了”。因为只有作为一个死人他才不会在轻盈自由地落入状态中付出任何代价。可是不管是怀疑论者,还是游荡者,甚至最后那个时代的长者,都在经历一个有关四肢的游戏——“为了获得身体各部分嬉戏时带来的全新的固有的乐趣”,他们依然招惹死亡,尽情奚落他。

死亡来之不易,而且还在不停地奚落他,这是一个“背驰者”的游戏,也是不可逃避的父亲般的悲剧。原来就是那个八月,秋天来临的八月,没有“夏日绵延的热浪”的八月,作为一种告别,时间往往会变成难以逃脱的记号,“通常,八月已经过去”,可是,当时间以正常的状态走过去的时候,八月作为一种寓言,留下了那些“从朽木中生长出野蛮的日子、杂乱无序的日子、荒凉愚蠢的日子,额外还增加一些畸形、空虚、无用的日子,那是些空白的日子,令人迷惑的多余的日子”。而这些日子变成“背驰者”难以超越的时间记号,重新长出来的身体,变异的身体,是“那一年的闰月”,在八月之外茁壮成长:“那额外生长出来的畸形月份,它被记录在那本历书空白的纸页上。”所谓畸形,便是像怪物一样,像那些染病的长者,最后在一个身体的游戏中招惹死亡、奚落死亡。

八月而逝,是父亲一样的畸形闰月,而“背驰者”一定是父亲有关的符号。Regions Of The Great Heresy,这是《背驰者的王国》,一个有关布鲁诺·舒尔茨的传记名字,却是他笔下的父亲,一个颇不寻常的男人,但是谁会和怪物扯上关系成为一个怀疑论者,在“背驰者的王国”里,都是从“掉落的脑袋”和“一条蠢蠢蠕动的腿”的游荡者的颠覆开始的,奇迹般的复活,最后的结果一定是灾难之后的死亡,那么父亲就是一切的象征,一切的颠覆和背叛:

值得关注的是,一旦跟这个颇不寻常的男人扯上关系,任何事物都从所谓存在的根基上被颠覆,由其形而上的内核重建它们的外观,再回归到它们的本源,而目的是为了在某种程度上背叛这一本源,然后进入那个可疑、危险、暖昧的领域,我们把这个领域简称为“伟大异教徒的领域”。

“伟大异教徒的领域”就是Regions Of The Great Heresy,当然是《背驰者的王国》,但是谁在里面成为异教徒?谁又在异教徒的反面?一样的八月,或许那时还没有畸形的闰月,“不知道那年的八月为何选择在那个垃圾堆举行异教徒的狂欢之宴。”狂欢,在一个垃圾堆,在一个污秽的垃圾堆,这是不是异教徒的真正仪式?阴郁、半裸、弱智,那个发育不良的少女除了拥有畸形双腿,还拥有一个“异教徒女神样”,她显现出来,看起来就像是那个随笔里的怪物,那个附录里的怪物,“当她奇迹般的复活”的时候,整个八月,都是异教徒的狂欢:“男女老幼,都戴着面具互相寒暄,脸上像是涂抹着一层厚厚的金色颜料;他们对着各自异教徒似的脸微笑——一种酒神般狂野的笑容。”而除此之外的“我们”呢?已经被排除在那个垃圾堆之外了,那场狂欢之外了,“最后,在鳄鱼街的拐角,我们走进药剂师店铺的阴影中。”只有在我们的阴影里才撇除了父亲不喜欢的热浪。

是的,那条叫“鳄鱼街”的地方,不是非异教徒的王国,不是Regions Of The Great Heresy,但是在地图上,却是“呈现着一片晃眼的空白”,在狂欢的背面,在异教徒之外,也是病毒缠身的那种贫穷,“土生土长的本地人自觉地与该地区保持距离,这一带住的全是社会渣滓、下等人、平庸的倒霉蛋、道德堕落的无赖以及在这个刚兴起的社区出生的劣等儿。”这些底层的主人和那个阴郁、半裸、弱智,那个发育不良的少女有什么不同?或者说,他们的命运在何种程度上体现着高贵与智慧,苦难与病态?就像父亲的七月和“我、母亲和哥哥”的八月,在时间上会不会记录在不同的人生纸页上?或者和奇迹般的复活有关,或者和死亡有关,但是面对空空荡荡的集市广场和垃圾堆的狂欢,世界已经被严格区分开来了。

和世界被切割一样,人的身体和信仰也被切割。父亲在那边,在异教徒的王国里成为一个”背驰者“,他的身体或许会从一只手和与手有关的手指开始,“一只眼睛半睁半闭,用两根手指抵住额头”,这是思考?是智慧的长者?其实只是自我暗示自我表达,“通常,当那个看不见的世界显得异常荒诞时,他只是叩击手指,对自己发出会心的微笑”,可是那样的微笑多么虚假,多么可怕,“接着,他和我们那只猫交换了眼色,开始领会那些神秘事物的猫抬起它世故冷漠的条纹脸,垂下歪斜的眼帘,神情漠然而倦怠。”猫一样的眼神里,是逐渐取消人的属性,逐渐从那个人的世界里走出来,手指活动着,却不再思考,不再做一个智慧的长者,而只是手握标枪去追逐一只“巨大的蟑螂”,或者,“惊恐地拍打着手臂”,只想把自己的身子提起来“好跟他的鸟群一起升空”。而蟑螂和鸟群,都已经成为父亲的一部分,成为异教徒的一种标记。

在那间屋子里,父亲寻找孵鸟的合适场所,或者给鸟婚配,“每一只乌鸦都有一根属于自己的树枝并将它视作自己的地盘。”何况是父亲,而在鸟的王国里,他已经成为其中一员,甚至“这只鹫竟然和我父亲共用一把夜壶”。融为一体,或许就是对于自身的超越;除了鸟,父亲还在更大意义上成为蟑螂,“巨大的蟑螂”是巨大的诱惑,“我吃惊地发现,他竟然在模仿蟑螂家族的爬行仪式。”而结果一定是在这种爬行仪式上接近另一个自我:“他正在蜕变成一只蟑螂”。鸟或者蟑螂,一个变形的主题,在父亲的身上发生,而父亲当然超越了那个智慧的长者,“他的人格似乎分裂成众多敌对和互相争吵的自我”,分裂的自我,只是为了成为那个异教徒,为了完成“绚丽而辉煌的虚幻的反击”,因为从造物主德米尔格开始,父亲在自己的“人体模型”理论中,创造了自己的“创世纪”,自己的神话,和自己的诗意理想。

《人体模型》、《人体模型论(或《创世记》的另一卷)》、《人体模型论(续篇)》和《人体模型论(尾声)》,在一个系列的小说中,父亲的“人体模型”已经超越了生物,“完全摆脱了肉体的需求”,那个“实体”复活了:“实体是宇宙间最为被动和不擅防守的元素。”“实体都有生命。”而生命的死亡过程就是为了实体的复活创造条件。作为“背驰者王国的雄心勃勃的首领”,父亲脱离了肉体的生命正在以超强的力量在变形的路上创建他的王国,“死亡不过是一种表象,在它后面还隐藏着未知的生命体的其他形式“,而对于复活的真正意义来说,就是“要参照人体模型的形状对人类进行二次创造”。改造而变形,以鸟或者蟑螂的仪式来定义生命,定义信仰,对于父亲来说,生命完全是一个可以组建、可以变异的形态,而建立、创造这种”背驰者“的王国根本目的就是超越死亡超越苦难超越鳄鱼街和那个八月:“生命究竟包含了多少苦难、残缺和支离破碎的形式,就像被胡乱钉在一起的衣橱和桌子,它们都是不合乎自然的丑陋形体,这些被钉在一起的木板,是人残酷发明的殉道者。

那么谁来应和这种变异?父亲自己,那个戏仿的自我之外,或许还有那些有关欲望和人类生殖有关的女人,那个“阴郁的半裸的弱智少女”在发育不良的畸形双腿的支撑下,已经具备了异教徒的神样,那么“用生殖欲来战胜先天不足、战胜缺乏男子气概的女性英雄主义”就是“背驰者王国”的那些成员,其实在那个鳄鱼街,在那些被贫穷的底层人员生活的地方,女人是一种可以解救的群体:“鳄鱼街的女人只是适度地堕落,被浓厚的道德偏见和日常的平庸所窒息。”而在父亲“人体模型”的理论世界里,总是有那些旁听和追随的女性,阿德拉“掀起裙子,慢慢地露出裹在黑色丝袜中的一只脚,紧绷的足看上去像蛇的扁平脑袋”,而在最后的讲座中,阿德拉向父亲“伸出手指做出要挠痒痒的动作”。挠痒痒是不是一种实体的变化?在父亲众多手指的变形和象征中,是不是存在这样一种隐含着生殖欲望的动作?像那个“人体模型”的实体世界一样,挠痒痒不是一种解构,是一种巨大的重建,就像那句作为座右铭的口号一样:“每一个姿势都用不同的演员。”

|

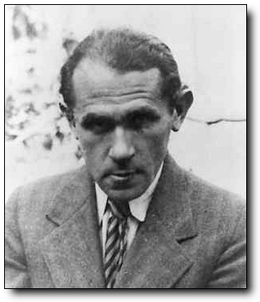

| 布鲁诺·舒尔茨,一个失踪者 |

实体世界,人体模型,异教徒,背驰者王国,当父亲以一种变形的狂欢来终结肉体的时候,那些在背面的现实一定会显现出来,或者说谁站在父亲的对立面?谁把父亲推向了一个“伟大异教徒”的领域?此时和彼时,八月和闰月,以及我们和父亲,这种对立早就存在了,而那些看到的实体和看不到的世界都在一种镜子似的对应中展现,首先是迷宫,“一旦走错门道,踏错楼梯,极有可发现自己处于一个真正的迷宫,一个由陌生房间、前廊和通往陌生庭院的意想不到的出口构成的迷宫,你完全忘记了最初要探寻的目标。”接着是不存在的空间,“与此同时,镜子里的另一个人,一个永远都背对着他的人,正以相同的步履往相反的方向穿过空荡荡的并不存在的空间,朝镜子深处走去。”背对着自己的那个人,就是父亲之外的存在,只是镜子深处是什么?不是实体,不是变形,而是并不存在的一切,就像那些“肉桂色铺子”,呈现的是那些死一般寂静的空房间,“里边的镜子互相交换神秘的眼色”,但最后,只有墙壁,只有天花板,只有装饰线,也只有不安。而那张古老的壁画里,竟然都是“异形鸟兽”,在天空之外,一个父亲般的世界,是一个背驰者的王国。但是,这本身就是一个迷局,那么真正在镜子深处的并不是不存在的空间,而是一个“我”。

我是那个斜靠在埃米尔身上,用一种迷茫、恍惚的目光看着这些精致的人体孩子;我是见证父亲的蟑螂仪式却想着“她从未真正爱过他”的儿子;我是在肉桂色铺子中私自闯入楼房,在马车的奔驰中看见陆地海洋、公园森林的漫游者;或者也是那个准备讲述发生在那一年的闰月的故事的讲述者……不管是谁,我面前总是站在一个父亲,一个不断异化和变形成另一个自我的父亲,甚至我也会想要“借给了我一双翅膀”而成为另一个鸟类,但不管怎样,在父亲的巨大阴影下,“我”一定对应着缺失童年的孩子,一个在夜晚张望着愉快的念头,并梦想“感觉到先知神圣的手指的触摸”的孩子,不是异教徒,是父亲的那一面镜子,无穷的深处,看不见的深处,像一个怪物。

“其实,缺失的概念一直是舒尔茨在小说中致力的重要方面:重构童年世界,一个只有通过作家回忆和想象才能靠近的世界。”鲁思·富兰克林在名为《背驰者的王国》的传记里描述了另一个“我”,那个叫布鲁诺·舒尔茨的波兰作家似乎永远是个孩子,是文本以外的“我”,但是一切的“怪物”围绕着他,比父亲在垃圾边的欢宴更癫狂,“心脏病和肺病折磨了他一生”,婚约因为贫穷而被解除,甚至在那个不是八月,不是“那额外生长出来的畸形月份”的1942年11月,一声枪响把“我”射杀在波兰德罗戈贝奇的小镇街角。德罗戈贝奇不是鳄鱼街,没有那“一片晃眼的空白”,也没有“墙上嵌着深色的镶板”的肉桂色铺子。1942年11月之后,当然,那里也再也没有怀疑论者的漫步,动荡者“奇迹般的复活”和长者被感染的病毒依旧在那里上演,而一个有关死亡的游戏最后真的变成了现实,只是,布鲁诺·舒尔茨曾经记录“在那本历书空白的纸页上”的父亲,就像那个时代丑陋的异教徒一样,是一个“没带长笛的帕恩,朝着他的原始森林惊惶逃窜”。