|

编号:C27·2051120·0728 |

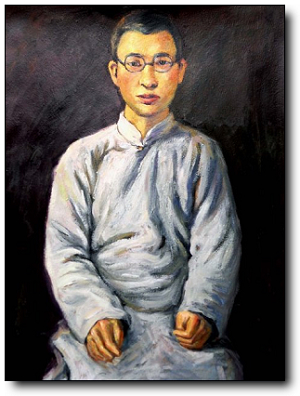

| 作者:废名 | |

| 出版:广西师范大学出版社 | |

| 版本:2003年3月第一版 | |

| 定价:26.80元 | |

| 页数:426页 |

《竹林的故事》里其实并没有“故事”,只有一条小河、一簇新竹、一重茅屋和一片菜园。小桥流水、鸟语花香,田园景致之美让人物有如生活于画图中;与此相协调的是生活其中的一户人家原始、古朴的劳作.于是竹林、三姑娘还有那极力内敛的哀愁,便成了“我”的记忆,成为“我”因竹林而起的乡愁。因而,《竹林里的故事》委实是“以冲淡为衣,而如著者所说,仍能‘从他们当中理出我的哀愁’的作品”。周作人说废名的小说只能坐在树阴下读,其个人经验似乎也是对阅读对象不能拿到太阳底下逼视的一种体认。本书包括《竹林的故事》、《枣》和《桥》几部作品并附录拾遗部分。这几部作品体现了废名小说的艺术特色:用诗化的语言、散文的笔触描写了优美的意境和童心未泯的人物,情、景、意的水乳交融,清清淡淡地弥漫着三分的禅意和平凡人物的美丽心境。

以后时常想到这匹马。其实当时马是什么色他也未曾细看,他觉得一匹白马,好天气,仰天打滚,草色青青。

——《第十五章 诗》

是疑惑,是怅然,是怀想,而之前却是看见:一匹马,一匹白马,在好天气里,在青草地上,“仰天打滚”,是如何的一种惬意?即使不细看,总之也是看见了,看见而思,思之而想,便也成了一个男孩心中的诗,便也成了对于女人的一种渴求:需要好天气,需要青草地,需要一匹马,一匹白马,一匹能打滚的白马。

这像诗的想是多少的心潮澎湃,是多少的兴奋与激动,但只是想,望见山上回来的琴子和细竹,似乎就是本能意义上的怀想,因为小林在清明时节看见了琴子的眉毛,“不着颜料之眉,实是使尽了这一个树林。古今的山色且凑在一起哩!”看见了细竹的胸襟,少女之胸襟,稍一低头,即使观止,也再无抹去的可能,即使她怒目,“你看什么?”也是发生的必然——琴子的眉毛,细竹的胸襟,便都进入了小林观者的眼睛,“因为是诗人写的,却一时都挤进他的眼睛了,就在那里作壁上观,但不敢喝彩。”

所以看见之后,是疑惑,是怅然,是怀想。这从身到心的顺序似乎也便是废名寻找心灵之地的一个通道,白马在仰天打滚是在上篇之下部,在之前是上篇之上部,之后是下篇,上和下,看和想,组成了废名关于《竹林的故事》的一个序列。《竹林的故事》写于1925年,是废名的第一本短篇小说集,周作人在序中说:“冯君的小说我并不觉得是逃避现实的。他所描写的不是什么大悲剧大喜剧,只是平凡人的平凡生活——这却正是现实。”平凡人的生活,平凡人的感情,是一种现实,但是这种现实却是“树阴下”发生的,所以周作人是“坐在树阴下”读的,这是“隐逸”,废名写着的《柚子》,写着的《初恋》,写着的《阿妹》,似乎都是这般的“隐逸”,他们似乎都留存在废名的记忆中,不便袒露在极光明之处,一种怀念,一种记忆,都是悄悄打开,就像那片竹林一样,总是藏在那深处,即使有三姑娘踏着沙土的脚走过,也是在那一边发生,“我急于要走过竹林看看,然而也暂时面对流水,让三姑娘低头过去。”

但是这种“隐逸”却也是失落,也是寂灭,柚子是年少时的亲戚和万般,却在重别十年后,看着她跟着“骷髅似的母亲”,“渐渐走不见了”;“我的邻舍”的小松和幺娃,也是记忆中鲜活的人,但后来却只留着残存的印象:“小松立刻帮着装子弹,立刻是火柴一般的光响——这便是到我写这篇文章为止,小松、么娃给与我最后的印象了。”而阿妹呢,最后却是一种死,“菩萨的药还在炉子上煎,阿妹并不等候,永远永远地同我们分别了。”连《初恋》里银姐的那双“简直同塘里挖起来的嫩藕一般”的手也在我伸出来的时候“缓缓地离开我”。柚子走不见了,小松和幺娃留下最后的印记,阿妹永远分别了,银姐的手缓缓地离开,都是一种不见,便如隐逸一般,只在记忆里,只在文章里,成为树阴下的一个故事。

1931年出版的《枣》比《竹林的故事》似乎少了些不见的哀婉,但还是那些和记忆有关的故事,《小五放牛》里是“样子实在像一个老猴”的陈大爷,和我总是一路玩;《毛儿的爸爸》里的毛儿梳着老儿辫,却是光头,“爸爸坐在那里洗头,洗头发,毛儿来了,妈妈跟着出来了。”《四火》里的四火是猪肉店里捉脚的,和屠刀的师父一起杀猪卖肉。他们似乎都活在淳朴的世界里,活在自己的生活中,活在废名的记忆处,而这种活法在废名那里,就叫“卜居”,就像那个A君,“因为要做诗,所以就做隐士”。

A君也是废名,《枣》出版五年之前,也就是1927年,张作霖解散了被打,周作人被辞退,而作为学生的废名忿然退学,成为流浪汉之后生活窘迫,常常是吃了中饭晚饭没有着落,所以废名避于西山,而这种所谓的“卜居”生活其实并非是废名自己的选择,而是时代将他推向了一种困境,这种困境在选录于《竹林的故事》中的《讲究的信封》里有所体现,这里没有初恋,没有阿妹,没有邻舍,也没有陈大爷、小五、毛儿、四火,一个出门在外的学生,面对着纷乱的社会,显得落魄,而这学生的对面竟站着警察,于是,脑海中花白头发的双亲,是纯和聪明的爱妻,最后似乎都变成了一种只有惨剧的梦。但是最后还是用十个铜子在西头一个摊子上买了四个信封,信封何用?为生计而已,似乎只有用那些“讲究的信封”,才可以让自己低着头活下去,才可以让一家不至于让梦变成现实,于是,最后当朋友问他:“你一个人为什么不去?讨论对付众议院的方法!”孤零零的他“不觉额上流出冷汗”。

是惭愧?是羞耻?“讲究的信封”意味着他开始低头,开始走向对面的警察,于此,也是对于那个家那种记忆的背叛。直接展现社会的矛盾,或许是废名唯一的一次,当五年后卜居西山,他反倒开始从外在的世界转向内心,以“观心看净”的方式来直面人生,或者他急于回答这样一个问题:梦破以后将在何处找寻自己的心灵归宿?也先是看见,然后是疑惑,是怅然,是怀想——这心路历程仿佛就是打开了废名的文本,于是渐渐有了那匹马,有了那草色青青,有了仰天打滚,而之后呢?便是“画出一个无人之境”。

这心路历程并不是按照顺序直线行走的,在《自序》里,废名说,上卷的上篇计划只写了三分之二,便中断了,本来想着留下的一部分将来再补,但不想经历了一些事之后,“现在则似乎就补不成。”于是,在上部的上篇之后,便是漫长的十年,“在读者的眼前,这同以前所写的只隔着一页的空白,这个空白实代表了十年的光阴。”而下篇开启,那断裂处是明显的,本来是预设了小林和亲子两个人的故事,在这里竟也出现了细竹,“对于读者也唐突!”这唐突的细竹,也是唐突的章节,唐突的故事,废名只是简单地说明:“与琴子相依为命,寝食常在一块,比琴子小两岁。”像是无端闯入了进来,于是两个孩子的故事发生了改变。而到了“且听下回分解”的下篇,似乎也是缺少了过渡,第一章就说明:“这个故事写到这里要另外到一个地方。这同以前所写的正是一年的事情。”

十年的中断,唐突的细竹,改变的地方,其实都是废名这十余年生活变迁的一种投影,从退学到卜居,再到1929年结束学生生涯成为北大国文系讲师,废名就是在这凌乱的世界寻找一处树阴,寻找一方归宿,而小说《桥》便成为他抒发内心怀想的一个文本。“我在展开我的故事之前,总很喜欢地想起了别的一个小故事。”故事之中的故事,废名在“元小说”叙事结构中总是有那个“我”,我在观察,我在寻找,我在抒情——所以,我便是在这故事里寻找一种摹本,一个理想,近似于乌托邦一般,“这两个孩子,现在在这个村里是一对佳偶了。我的故事,有趣得很,与这有差不多的地方,开始的掐花。”

所以在上部的上篇里,似乎这“是一对佳偶”的故事沿着直线行走,小林在树脚下看见了放牛的小姑娘,“暂时间两双黑眼睛猫一般的相对。”那叫琴子的女孩是一个孤儿,和小林一样,梅勒父母,所以命运之相似,让他们走在了一起,史家庄的奶奶牵着他们的手,当看到“两人人惊讶而偷偷地相觑”的时候,“奶奶俯视着笑,蒙咙的眼里似乎又有泪……”之后也是史家奶奶上街,“便是替两个孩子做了‘月老’,我们这个故事也才有得写了。”后来两个孩子在一起,“总之羞涩——还是欢喜呢?完全占据了这两个小人物。”之后便是真的看见了,从琴子明亮的眼睛里看所谓的“瞳人”——看见也是被看见,在互相看见中走向“一对佳偶”的元小说结局。

可是,废名却说:“其实除非更凑近琴子的眼睛跟前,瞳人是看不见的。”看不见其实像是设置了一个障碍,本来两个人都是孤儿,两个人相互看见,两个人被预设成佳偶,还有什么别样的故事?于是有了下篇“且听下回分解”,于是有了唐突的细竹——和琴子相依为命,和琴子寝食常在一块,只是小了两岁,废名设置了这样一个人物,其实在简单的关系里叉入了更多可能,而在无数的可能之下,最终的归宿才会显得可贵。

琴子是小林眼中可爱的姑娘,是“老者安之,少者怀之”的人,那眉毛便是集了古今的山色,都进入了小林的眼睛里;而细竹呢?更是在低眼看见少女胸襟的羞涩中打开了另一个世界。一匹马的想象,就这样蔓延开来,却又极力阻止着自己,“可怜的孩子眼睛一闭:我将永远是一个瞎子。”是因为“一落言诠,便失真谛”。是担忧,是不安,但是什么是真谛呢?真谛是清明时节“顷刻之间无思无虑”,是游八丈亭时听“桥下水流呜咽”,是即使看也是灵魂“忽然超度到那一岸去了”,是闭着眼睛“不妨以梦为大”,也是“送牛”“打杨柳”“送鬼火”,甚至是想象“活无常”的那种节俗之中的纯然。

但是在这真谛面前,也有小林看见胸襟时想象细竹怒目说出一句“你看什么?”也有琴子在小林和细竹一块去玩时的怅然,甚至“简直伏在床上哭了”,并且希望“我不愿他爱你”;也有小林梦中三人同坐一船,“简直是一片汪洋,奇怪得很,只看见我们三个人,我们又没有荡浆,而船怎么的还是往前走。”但从来没有争斗,白马几乎是后来有过绕塔悲鸣的故事,有过空洞怀着主人的寂寥,但终归在这自然之中,在这无忧之中,也是“仰天打滚,草色青青”。所以不管是琴子之黛眉,细竹之胸襟,也都和小林的梦境一般,“有了梦才有了轮廓”,并不是因为看见而需要闭目亏欠了什么。

所以,那世界是“忘形”的,如书中的印度雕像,“俨然花前合掌”,闭目是一种形式,即使瞎子也能看见灿烂之花,即使打开眼睛也可以忘形;所以,世界是“舍身”的,在鸡鸣寺,小林独自进入那茂林深阴,就是进入一个无人之境,“舍身”的意志,便是对着山水微笑,也并非是此谷彼涧,“行见此身血肉狼藉了”,不受身之束缚,便是生命的无我之境;所以,世界是“无我”的,琴子听说古人墓树挂剑的故事,当白马的主人变成一片坟地,白马的哀鸣是怀着一个人类,“我想应该无人相,无我相。”破处生死之界,便是合一。

忘形、舍身、无我,那些踌躇,无非是自身的踌躇,而在鸡鸣寺,在海边,在密林处,甚至遇到了大千小千,仿佛就为他们揭开了那些看见和看不见的疑惑:大千出嫁好几年,丈夫死了,而在小千的日记里,是一个叫“东”的人,“对于这人小千曾经是一个失恋的女子了。”如此,失与得,最后还是一样的命运。看与不看,得与不得,忘与不忘,何来区分?最后一章的“蚌壳”似乎就点明了这个《桥》的意义——这个从未出版过的打印件,仿佛就是废名的一片“树阴”,就是一种“隐逸”。

里面有关于书的名:“我们认得这棵树,这当然也是我们的感情,但这个感情不能说是我们自己的,这个感情也就是这棵树的,因为这棵树长在这里是一个事实,至于我们叫它叫穀树或者叫一个别的名字那倒没有关系。”需要忘形,也需要忘名;里面有“投身饲饿虎”的经典,“我顿时真有一番了悟,我仿佛我已经了解生命,我的生命同老虎的生命,是一个生命”,需要无我,也需要无他。所以,踌躇是虚妄,执着是虚妄,所以,琴子“仿佛落在一个幸福的网中,又仿佛这里头有一个缘故”,而细竹在她看来,无非是蚌壳的两边,“那两个人点缀在那个沙滩之上了”。

点缀在海滩上,都是明洁的影像,也都是海的一部分,不分彼此,也无需舍得,也都是生命的一部分,所以三人的故事,和两人有何区别?两人的爱恋,和一人的生命有何不同?“画得一个无人之境”,无人,无白马,无青草,却处处是白马,是青草。而这《桥》的故事也是废名心路历程的一种反映,来自禅宗兴盛之地的黄梅,接受胡适、周作人的佛教学说,凌乱之外,梦破之后,废名也是在忘形、舍身和无我之中寻找到了那一个归宿,一个中断而创造的归宿,一个徘徊而通达的归宿,就如《自序》中所说:“我总是给我昨日的功课系住了,有一天我却一旦忽然贯通之,我感谢我的光阴是这样地过去了,从此我仿佛认识一个‘创造’。”