|

编号:C38·2021005·0644 |

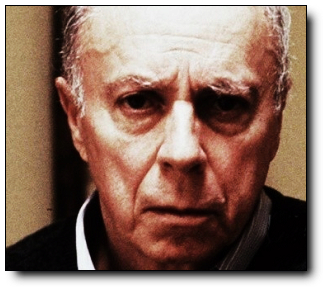

| 作者:(法)克劳德·西蒙 | |

| 出版:漓江出版社 | |

| 版本:1999年9月第一版 | |

| 定价:25.00元 | |

| 页数:610页 |

1985年,克劳德·西蒙凭借这部作品获得当年诺贝尔文学奖,对他的评语是:“由于他善于把诗人和画家的丰富想象与深刻的时间意识融为一体,对人类的生存状况进行了深入的描写。” 克劳德·西蒙的原则是:“我做--我产生--故我存在。”西蒙在写作(即“做”)的过程中,他的精神状态所蕴含的意外、追问、间歇等等因素使他的语言富有魔力,然后,他通过“回忆”的姿态沉入那些瞬间的情境之中。

也许我在大白天里睡着了,也许我一直在睡觉,只是眼睛睁大着,在五匹马单调的马蹄声中摇晃着。这些马的影子不是完全以同一节奏前进。因此嘚嘚的蹄声以相互交替、你追我赶、重叠的方式出现,有时混成一体,好像只有一匹马在走,但接着又重新分开,重新解体,似乎又重头开始彼此追赶等等。

——《弗兰德公路·第三部》

睡着之前是肉体,睡着之后是身体,而醒来之后呢?是尸体。就像那五匹马,四个骑兵,从那里撤退,却始终在一条迷途的路上,最终是看见死亡。别人的死亡,和自己的死亡,有时候就如一种影子一样,笼罩在公路上。相互交替的声音,你追我赶的行动,不断重叠的方式,最后一种集体的行动变成了一个人的行动,五匹梦游的马变成了一匹马在走,他说:“像从镜子的一面走到另一面去。”

镜子的这一面,镜子的那一面,谁能从肉体看见身体,谁能从身体避开尸体?一面镜子是时间的间隔,是婚姻的阻隔,是战争的隔阂,但是他终归是带着还有温度的身体走进了那个房间,“在她身体深处,花蕊展开。”那里有黑色的喷泉,那里有湿透的花朵,那里有白皙的肉体,那里最后都是沉寂。肉体和肉体,就如镜子的这一面和那一面,本来是以梦为马的方式进入其中,走过去,在一种交错的肢体中深处一条腿,“这东西舔着我的脸。不管怎样,我的双手,我的舌头能触到,认出是她,我确信不疑了。”

确信的世界里那种欲望如何避免恐惧?关掉灯,脱掉鞋子,但总是想起八点钟的一班火车,想起明天回来的丈夫,科里娜说“放开我”的时候,是希望回到四年有关的婚姻?回到三个月前的相遇?而那一种留在身体里的痛最后变成了佐治的那个问题:“大约是几点钟了?”那条公路终于在没有睡着的时候,变成了东西向的记忆,五月的下半月,马上的影子,四十度的角度,还有砂砾,还有树木,还有屋顶和谷仓,还有四个人的移动和部队的示意图。大约是几点了是对于存在的确认,还是为了回到战争的噩梦之中?其实在这肉体的世界里,时间早就被分裂成词语,分裂成痛感,分裂成再也无法组合成四个骑兵和五匹梦游的马。

那里只有一个马尸,凝结的血不是出自一只动物,一只被屠杀的牲畜,而是“人在大地的粘土肋部所造成的亵渎神圣、无法补赎的伤口”,看见的时间里,其实没有任何出路,布吕姆死了,瓦克死了,队长雷谢克拔出军刀来挥舞,像是对于战争的态度,但是最后却用枪朝着自己的头上开了一枪。“拔出军刀来挥舞,因为这时他大概已完全死了。”可是,在壁炉边朝自己开枪之前,他是把衣服全部脱光的,四年的婚姻,和科里娜的关系到最后变成了必须秘密结束的那个开头,让所有的可能变成意外事故,让所有的现实都变成可乘之机,甚至像被免除军官的职责一样,从四年的时间里解放出来。但是解放的意义却在于迷路,“他的骑兵队几乎等于整个团最后剩下的全部人马,也许还有个四散在荒野各处被打落马的骑兵”,他们都在战争中失去了方向,都在死亡中看见了恐怖,“怎么搞得清?怎么搞得清?四位骑兵和五匹梦游似的马,不在前进而是举起脚又原地放下,实际上在公路上并没有移动。”

|

| 克劳德·西蒙:我做——我产生——故我存在。 |

像是绝望的撤离,本来就是以死亡的方式记下时间,甚至战争带来的死亡也绝非是一种壮烈,朝自己头上开了一枪的自杀行为无论如何是对于灵魂的一次亵渎,可能就是在自己擦洗手枪的时候,稀里糊涂地吃了一颗子弹,这是一种传闻,它被称为暧昧,散发着桃色新闻的味道,风格相似房间里的那幅名为《突然被发觉的情夫或被诱惑的少女》的版画。死亡是意外,还是传闻?不管怎样,那种生命意义之外的遭遇就像那个四年的爱情一样,充满了虚假的味道,依格莱兹亚说,他头一次远远看见柯里娜时,就以为是雷谢克从中学里带到外面走走的小孩子或少女,“出于父母的宠爱,把她打扮成一位成年女人的样子”,爱情不是充满奇遇,而完全变成了一种暧昧,而在这中暧昧里,灵魂在何处?“愚蠢或聪明支配我们的行动、仇恨、热爱,一旦这一切消失了,我们的肉体、面孔仍然继续表现我们认为是自己的灵魂。”

谜一般的死亡,或者也叫作愚蠢或聪明的行动,或者也可以叫做灵魂的救赎,但是,“大约是几点钟了?”那一种被关闭了灯的夜晚,何来肉体触摸之后的兴奋,何来身体完好中的高潮?布吕姆说:“除了肯定要死外,还有什么比这更真实的吗?”没有什么可以触摸得到,没有什么变成自己身体的一部分,只有死亡,子弹穿过脑袋的死亡,血从不无补救的伤口流出的死亡,以及再也不能醒来的死亡,壕沟边沿都是死人,死马,先烧毁的卡车,放弃了的大炮,而当这一切都过去之后,当撤退行动以失败而告终之后,当从敌营越狱再次回到真实的生活之后,时间是不是成为身体里的那口钟,会敲响一个房间暧昧的时刻?

依旧是一面镜子,通过镜子,佐治看见的是一个女人的裙脚,她的腿肚,还有那穿拖鞋的双脚,“全都是倾斜的,好像她全身往后倒”。而和已婚的科里娜约会,本身就是隔开了真实的现实,“我求求你,我的丈夫会回来,我求求你,放开我吧,不要这样。”她的声音是单调的、机械的,以及恐惧的,但是她没有移动,没有移动的身体像是公路上那五匹没有移动的马,永远在梦游状态中原地踏步。没有前进,没有后退,没有深入,没有退出,佐治的世界里只有虚无,“死和生同时把他们忘记或推开或拒绝或吐掉,似乎都不愿要他们,因此他们现在似乎不是在时间中活动,而是在一种灰色的没有体积的甲醛中,在虚无中,在不明确的期限中活动。”像一匹马,“不知不觉中变成类似动物的东西。”

连死亡的恐惧都不存在,“大约是几点钟了”还有什么意义?两个人活着两个人死去,之后一个人死去,之后所有人都死去,“怎样称这一切呢?这不是战争,不是两军对垒正规地毁灭或消灭对方,而是为死亡所吞没。”在这死亡面前,时间当然已经不存在了,“昨天、刚才、明天都显然不再存在了”,而衬托战争、回忆战争,甚至丑化战争的欲望还能击败时间?“感官的享受,就是两个活着的人对一个死者身体的搂抱。”一切都死了,起先的爱情只不过是为了满足肉体的一时需要,而在骑师之后的爱情,也变成了满足不再睡去的需要,但是马的世界早就解体,爱的世界也必然充满沉闷、空洞的声音,“停顿、冻僵的世界风化、剥落,逐渐成为碎片崩溃了,像一座无用的被废弃的建筑物任凭时间通过缺乏条理、漫不经心、客观自然的作用把它毁灭。”

“斗争着是为了避免睡着。”《弗兰德公路》早已经睡去,爱情和欲望早已经睡去,而那五匹梦游的吗却忽然合成一匹马,在世界中驰骋,它被命名为“莎莱玛”,那一年是1789年6月,“他所在的第七炮兵团接到命令开赴巴黎。”一匹马开始了一段传奇,他曾经是那不勒斯的法国大使,曾被选入国民公会,但也曾被驱逐出那不勒斯,后来有成为革命人民代表,进入公安委员会,被选为国民公会的书记官,甚至获得圣路易十字勋章,而枪决帕奥利党首领也成为他值得炫耀的革命事迹,他曾参加过比利时战役、荷兰战役、瑞士战役、意大利战役、普鲁士战役,曾在施特拉尔松围攻战中奋勇前行,但是这是一个人的全部历史?一生或者可以简述为这样一个最后的终点:“他六十岁,监管着宇自己的城堡里建造大阳台的收尾工程,身上抖抖瑟瑟地裹着一件军人穿的旧宽袖长外套。”而在这个被记录的时间里,“当天傍晚就死去了。”是的,他曾经看见过死亡,他为发妻的坟墓撰写了墓志铭,也为自己雕刻胸像。

这是一种叙述,而在另一种叙述里,他却分明站在审判席上,“问他从什么时候起离开了自己的部队?回答是从1792年8月开始。”“问他是什么原因使他离开部队?回答说是因为觉得服军役无聊。”“1793年回到法国。问他回来后到过什么地方?回答,在家里。”1792年到1793年,是短短的一年,但是从离开到回到法国,对于他来说,并不是以胜利者的姿态,他过去是射石炮炮手的队长、山岳党的议会代表、弒君者、共和二年的将军、退任的大使、过去被尊称为“阁下”的人,但是回来之后,却“像是一件废物,一件被拒收的东西,一件被扔掉的废品”,而且在最后的《判决》里清清楚楚写着:“由第二十师的军事法庭执行判决对名为L.圣—米歇尔的炮兵军官处以死刑,此人曾于共和七年牧月十日逃亡国外。”这份“以团结一致的法兰西人民的名义”做出的判决将他变成了一个睡着的人,变成了一个犯人。

还有什么斗争?但是那经过的战争和镇压,逃亡和革命,是印在一个人的历史中的,还有那些致桑伯尔河和牟兹河队的人民代表们、总指挥莫罗将军、总司令布律纳的信,清楚地述说着他在这些历史中做出的种种决定,战争所带来的结局是:“在他们看来,能解决他们面临的问题、他们的前途、他们担心害怕的事,最简单的办法可以用一个字来概括:杀。”杀是一种瓦解,瓦解可以分为三个阶段:“瓦解的前奏,瓦解危险的威胁,最后的瓦解,可以说是完全彻底的瓦解被确认为已不可挽回的既成事实,任何团结、任何纪律都不存在了。”可是,在那和鲜血、死亡相关的瓦解里,和火焰、爆炸相关的袭击里,一切都被震动成了碎片。

被判决的人生,被震动的历史,其实在和战争有关的时间里,一切都变成了模糊不清的过去,变成了历史的某一片段,“所剩下来的一切,同这个墓志铭一起,都已淡忘、被废弃了,现在,这座巨大的房子少了那个似乎以她的存在而得以证实其合法的人,显得更加空阔荒寂。”即使在几十年后的一部小说里,那生与死的人也只是一个象征性人物,“一个可以在书的封面或招贴画上见到的寓言人物,或者在纪念性建筑物上也有这种人物装点在那里,掩盖在或环绕在这种人物身上的标志和物品是具有象征性的也是有意义的。”美国作家来到西班牙,不是看见了历史,而是见证了同样恐惧的现实,“左右为难的问题不再是在死亡与自由之间作出选择而是在死亡与可供燃烧的木柴之间”,甚至,死不是意味着清白和光荣,而是要死得屈辱,死得可笑,“在死之前和在死的四周还要举行一种本身就是侮辱性和损害死者名誉的仪式”,死亡变成一种讽刺,没有勇气,没有荣誉,只有都像凶手的每个人。

但是,让—雅克·卢梭说的:“气候、季节、声音、颜色、昏暗、亮光、风雨、食物、嘈杂、寂静、运动、安息,全都影响我们身体的机能,因而也影响我们的心灵。”被引用的那句话,被作家阅读的这一本书,以及被体现为灵魂一部分的农事,在这个战争的历史里也和那些写给总指挥官、给总司令、给人民代表的信一起寄出的信,也写给仆人巴蒂,米兰,共和九年雪月十七日:“亲爱的巴蒂,现在已到二月份了;要吩咐路易·谷岱叫认真管理好全部葡萄藤,包括小径树林里的和北屋里的在内。”米兰,共和十二年风月二十日:“亲爱的巴蒂,青草生长的时节快要到了。现在需要好好地把种种金花菜的园地、草场,种苜蓿的田地里的小石清除。”佩皮尼扬1809年4月5日:“亲爱的巴蒂:春天来到了,我忘记在最近一封信中吩咐您要在四月十五之前斫伐树木;如果在洛斯埃尔还有不长的树木,那就宁可把它们斫掉。”

是的,他是农民,他们在和战士谈论工具、垫草、粪肥、麦秸、燕麦,还有马,“其实,像那些小贵族一样,虽然他对数学有一些知识,本质上仍然是农民。”一个农民,如何表达对事物的喜爱,如何照料那一块土地上的作物?《社会契约论》,维吉尔的诗,都构成了一种成长的信仰,而在战争中,那些死亡,那些漂泊,那些苍老,那些革命,指向的是无规律的变化,指向的是一种宿命,两次战役、两次出差、两次带兵或两次选举之间,对于他来说从来没有过永恒的存在感,而那片土地,那些植物,一个月接着另一个月,一个季节接着另一个季节,在不断地成长,“像钟表的指针在钟面上在同一的数字上回转那样有规律地周而复始”,所以他需要的是像植物一样,从欧洲各处的一端跑向另一端,从一处死亡跑到另一处死亡。

像一个农民,是不是也是一种宿命?战争和农事,“同样的草场、同样的田野、同样的葡萄田、同样要重新搭建的篱笆、同样要检查是否安全的围墙、同样要包围的城市、同样要渡过或防守的河流、同样的防御工事下面定期要挖的同样的战壕”,那么所有的那些信都归结为一种命令,在斗争状态中保持向上的姿态,保持不死的强力,“不论要他们记录战事计划或播种的指示,致部长的信或种植土豆的吩咐,提升或授奖的建议,出差的汇报,他都用一视同仁的声音:

我想,在李子树区田里还剩下的一些香料植物,已用大犁翻过很久了,如果还没有这样做的话,您要马上命人去做,以便让寒气焖一焖土地,过了五月不会有哪块土地休闲,要使一切都生长得好。