|

编号:C38·2160720·1313 |

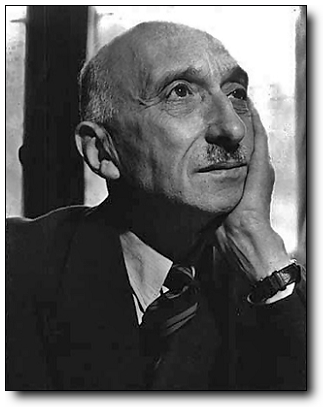

| 作者:【法】弗朗索瓦·莫里亚克 著 |

| 出版:上海文艺出版社 |

| 版本:2013年07月第一版 |

| 定价:39.00元亚马逊15.70元 |

| ISBN:9787532144297 |

| 页数:275页 |

“我就快五十了,但我的脸基本上还和以前上学时一样:放学归来的路上,女人们常常拦住我亲我。如今,我的头发白了,但银发衬托了我晒黑的肤色;二十年来,我的体重没有增加一公斤。我还穿年轻时在伦敦买的那些西服或旅行外套。”对于出身佃农家庭的加布里埃尔·葛拉戴尔来说,早年丧母是一种爱的缺失,而少年时代先后被美丽而虔诚的妇女佩鲁耶尔夫人和村子中的行善女子深深吸引,也仿佛是为了弥补这样一种缺失,但是当他们用金钱资助他上学,他却想摆脱这一切,但事情远没有他想象的那么简单……加布里埃尔·葛拉戴尔笔记本上的内容构成了心路历程的变化,这是他对神父的吐露心声和忏悔,也是莫里亚克对追叙和内心独白技巧的另一种运用。作为莫里亚克创作后期代表作,小说提出了“创造物的自由与创造者的自由。”在莫里亚克那里,作品中的人物的“自由”,源于他们身上作为上帝所造之物的“神秘”。

《黑天使》:我爱的人在另一个世界时间

人自身除了谎言就是罪,爱上帝是上帝给人的恩赐,爱上帝就是上帝出于爱给予我们的奖赏。善始于上帝,而恶则始于人类。每当我们做善事的时候,上帝就在我们心里做工,与我们同在;相反,每一个恶行只属于我们。可以说,我们就是罪恶之神……

——《十四》

谎言和罪从何而来?爱又如何找寻和获得?人类站在我们这一端,总是通向那罪恶的深渊,而向上仰望,我们能看见将我们拯救的上帝吗?上帝是在高处,他在另一端,但是当我们不向上仰望的时候,是不是只有罪恶和谎言?是不是永远无法接受那种爱?是不是必然会成为罪恶之神?可是爱之存在,恶之存在,都源于上帝对我们的惩罚和召唤,也就是说,当上帝成为唯一的起点,唯一的源头,我们该用何种力量抵达和他同样的高度?

“所有的灵魂都属于他的”,惩罚一种灵魂是为了拯救,施爱一种灵魂是为了奖赏,一切仿佛归结于唯一的善,当上帝让我们经历那些生活的时候,我们在何种方式上把灵魂交给他?那个“岩石地”里是不是能看见灵魂?那个翻滚的“据点”里能不能找到爱?那个城堡里是不是存在着谎言?那本画着横线的练习本里是不是有着皈依的信仰?或者,当葛拉戴尔写下“神甫先生,我毫不怀疑您对我的厌恶”第一句话的时候,他就已经看见了自己本在门外却希望进入门内的灵魂。

“一种异常的恐惧渐渐控制了他混乱的思想。一种前所未有的孤独感压迫着他。”这是葛拉戴尔体验到的谎言,早年丧母便是失去了那完整的灵魂,父亲、佩鲁耶尔老妇人,以及村子里行善的女人,似乎都为他打开那一扇告别孤独和混乱的门,作为佃农,葛拉戴尔的世界里似乎有着难以逃脱的宿命,而当金钱资助他上学之后,他似乎开始摆脱这一切的存在,那里有一个神秘的向导,有一个阴险的声音,有一个给他建议的相随者,把他带向另外的地方,“这孩子的眸子里有圣光。”佩鲁尔老夫人在修道院的幼儿园里这样说,他变成最优秀的学生,变成最宠爱的学生,甚至开始拥有一种爱,以及一种婚姻。

而其实这种宿命的出生,在别人的资助和帮助下,却开始离开葛拉戴尔的灵魂,他喜欢的是那个叫玛蒂尔德的女孩,而他却的婚姻世界里却走进了阿迪拉,表姐和表妹,被同一个男人联系在一起,却意味着走向不同的人生。“随着小玛蒂尔德一天天长大,我越来越喜欢她。我对阿迪拉的推心置腹都是假天真。”一种是爱,一种是仪式,一种是灵魂,一种是物质,听从神甫和杜·比什家夫人们的请求,葛拉戴尔就一定要走进婚姻的世界,走进婚姻的世界,意味着可以获得家族的财产,意味着可以免除兵役,当然也意味着从自我的灵魂世界里走出来。

自我灵魂曾经是纯洁的,曾经是充满爱的,一棵树,一片月光,以及一个叫玛蒂尔德的女孩,“她怀着一颗纯洁的心,把头靠在这个男人瘦削的肩膀上,闭上眼睛;她还记得暴雨在他们周围噼啪作响……这种感情,她一生中再也没有过……”一生中再也没有过,预示着某种唯一性,爱上一个人把自己的灵魂交给他,是不是就是一种唯一的生活,是不是皈依于上帝的善?可是葛拉戴尔不信教,他的上帝被那些人遮挡住了,三十年前他睁开眼睛看见的却是一种丑恶。

丑恶而结婚,丑恶而剩下孩子,丑恶而远离善,对于葛拉戴尔来说,在丑恶面前,不是寻找拯救,而是尝试堕落,“不,可怜的姑娘,这个警告不是针对你的,因为我不是一个信徒,信徒的天使是可以直面上帝的。我从来也不是他们中的一员。”这是他对阿迪拉说的话,没有直面上帝,他甚至没有直面自己。在灵魂和婚姻之外,在纯洁和仪式之外,葛拉戴尔进入的是另一种生活:和妓女阿莉娜在一起。这是和肉体、欲望有关的生活,甚至是一种逃离。离开巴黎和阿莉娜鬼混,在他面前的是床,是佩尔诺红酒,是侦探小说,是不洗漱的生活,是又脏又烂的丝绸衬衣——甚至肉欲最后也不存在了,他只是逃离,只是背离,只是在恶的世界里回击要把他带向丑恶的婚姻。

可是终究是无可逃脱,阿迪拉生下了安德烈斯,葛拉戴尔成了父亲,父亲的身份对于他来说,是一种约束,似乎也成为另一种权力,他回来了,他告诉阿迪拉“你完全属于我”,他也把安德烈斯称之为“唯一的所属物”,没有唯一的“据点”,没有唯一的爱,却有唯一的孩子,唯一的权力,“我透过孩子的眼睛,观察我在你的肉体和心灵上唤醒的欲望。”而真正看的是阿迪拉的可怜、恐惧的灵魂,他是“这个世界的君王”,实际上,不是所有的灵魂都属于上帝,而是,所有的灵魂都属于葛拉戴尔。从丑恶开始回归丑恶,从权力开始回归权力,从不爱开始又回归不爱,“丑恶的一生和一场噩梦的时间一样长。”

和阿迪拉的婚礼,对于安德烈斯的抚养,战争的爆发和停歇,以及最后阿迪拉被流感夺去生命,而玛蒂尔德呢?在葛拉戴尔和阿迪拉举行婚礼几个星期之后,她嫁给了桑福里安·德巴。两场婚礼,两种婚姻,以及两个孩子,当丑恶的一生和噩梦的时间一样长,是不是注定趋向于不同婚姻的生活又走回到一个终点?玛蒂尔德抚养了小安德烈斯,女儿卡特琳娜又会和安德烈斯结婚,而这样一场婚姻只有一个结果:“就这样,德巴确保稳住他的妻子,逐渐得到属于我本人的所有产业。安德烈斯现在还掌握着塞尔奈斯和巴里祖的田产,这是他母亲留给他的遗产,没我的份儿。”

还是回到遗产,回到产业,回到葛拉戴尔宿命的起点,回到作为一个父亲的安排——不管是老德巴还是葛拉戴尔,似乎都经历了丑恶,却也要把下一代一起带往丑恶。但其实,对于葛拉戴尔来说,他是矛盾的,他是痛苦的,回到自己宿命的起点,就是回到里奥热,他看见了神甫居住的破烂、阴沉的房子,也就看到了自己破烂、阴沉的生命,“对这个世界来说,他那被一堆堆鹅卵石割裂的影子就不会比那个年轻神甫的更丑恶——他想对他掏心真是疯了。”五十年前,就在同一个角落,同一个夜晚,他出生在这个简陋的小屋,而当宿命返回的时候,他既是受害者,又变成了刽子手。

刽子手的身份对于他来说,似乎是两种意义上的,一方面他扼杀了自己内心的爱,扼杀了灵魂,那个他曾经迷恋过的、尖刻的、身材像燕子一样纤细的姑娘,现在变成了成熟的、近乎笨重的女人,那个充满纯真记忆的镇子,现在却死气沉沉;而另一方面,他以父亲的名义扼杀了孩子的爱,扼杀了他们的灵魂,安德烈斯不爱卡特琳娜,卡特琳娜不爱安德烈斯,让他们结婚无非是为了那些财产,“你应该留意留意安德烈斯的账目:他可是一个佃农的孙子。其实,他总是站在他们一边和我作对。“老德巴已经半身瘫痪,而病态的身体里总是藏着一个病态的欲望。

葛拉戴尔身上何尝不是藏着病态的欲望,但是对于他来说,却是矛盾的,因为他丑恶的一生就是在另一种权力支配下开始的,所以在欲望世界的背离中,他却开始了第三种扼杀,那就是子啊那个深夜,他曾经设想掐住阿莉娜脖子的一幕终于变成了现实,他用一种惊人的力量从容不迫地完成了这个动作。杀死阿莉娜,“无非是一个无耻的女酒鬼进入了虚无世界,一条水蛇吞食了一只蛤蟆。”也是对于自身病态欲望的扼杀,也是为了走回那条路,走回“据点”,走回最初的灵魂。

而走回的时候,他也终于看到了儿子安德烈斯的爱,一个名叫多塔的姑娘,走进了安德烈斯的世界,但是这是一个和丈夫分道扬镳的女人,一个有着孩子的女人,甚至是一个和上帝接近的女人,他的哥哥就是神甫阿兰。所以对于多塔来说,她争取着属于自己的爱无非是闯入了恶的禁地,而她在被拯救的哥哥面前,就变成了一个回归者:和丈夫和好,继续在瘾君子和疯子的世界里成为一个妻子。所以,安德烈斯其实陷入到和父亲葛拉戴尔一样的丑恶世界中,父权、神甫、婚姻,成为主宰的一切,“我爱的人在另一个世界。比死了还糟……他是个囚徒。”

爱人在另一个世界,灵魂被隔绝在丑恶的世界里,葛拉戴尔看见了安德烈斯的一切,仿佛就看见了自己的过去,一个扼杀了妓女阿莉娜,扼杀了自己的欲望的男人,是不是应该让安德烈斯争取自己的爱?寻找医生希望加快老巴德疾病加重,回到玛蒂尔德身边共同回忆“据点”的故事,对于葛拉戴尔来说,就是要打破一种宿命,就是要把真正的灵魂解救出来。而这种解救的最大可能就是把自己放在一个罪恶者的位置上,在忏悔中发现爱,在沉思中埋葬罪——那一本画着横线的练习本,就是要把自己恶的灵魂救赎出来,而他面前的上帝就是神甫阿兰。

“神甫先生,只有您,只有您……”他在神甫面前讲述自己的过去,希望拯救自己的灵魂,找寻和上帝有关的善,在他看来,阿兰是上帝面前的天使,阿兰拥有着一片净土,“有一个无限的、隐秘的国度在他身后展开,有无数的撤退的路线。”那个隐秘的国度便是上帝之城,而且,阿兰在葛拉戴尔看来,就是“一个既为天使又是兄弟的知己”:“这就是我长期以来一直在寻找的人。什么也不能把我们俩分开,无论是您的美德,还是我的恶行,即便是您穿的教服(我曾经也差点穿上它)、您的信仰也不能。”为什么会看成是天使和兄弟?因为阿兰作为神甫,指导过玛蒂尔德的灵修,作为哥哥,承受了多塔给他带来的痛苦,在葛拉戴尔看来,他既在俗世的世界里,和自己一样是一个可怜的无辜者,也在善的世界里和自己一样渴望接近灵魂,接近爱,“尽管我不了解您,但我是怀着一颗坦诚的心揭开您的面纱。”这种共同点使得格兰戴尔渐渐走向了真正灵魂的救赎。

关于人类的爱,关于人类的堕落,关于人类的罪恶,关于人类的谎言,一本练习册把两个灵魂陷入迷途却希望救赎的人连在一起,“人类一代一代堕落的速度持续加快,从而形成了今天人类堕落的节奏。”的确,在这个意义上他们是“反人类”的,而这种反人类让他们像上帝一样俯视,葛拉戴尔在和玛蒂尔德的对话中唤醒两个人的爱,勇敢地站到了“强盗”的一边,也第一次不同意女儿卡特琳娜和安德烈斯的婚姻;葛拉戴尔用自己的双手扼杀了妓女阿莉娜,就是扼杀一种诱惑,让灵魂重新回到自己身边;而阿兰终于在多塔事件中感受到了一种解救者的力量:“这一刻,阿兰几乎不由自主地感到了灵魂之间的相似性,感到了我们所有人因为罪和圣恩而结成的神秘的同盟关系。他因为对罪人的爱而流泪。”

罪恶不是走向深渊,而是为了最后走向善,甚至罪恶就是一种善的必然过程,上一代人的罪是权力,而下代人却从这种罪恶中发现了堕落的根源,于是扼杀恶,于是返回到善,“自从人类犯了原罪以来,祖上留下的遗产足以让每一代人毁灭:这种令人费解的疯狂犯罪意识源于人类的本质,深入最后一个活人的内心,罪恶被有些人扼制,也把有些人征服,罪恶之花在人类的子孙身上盛开……现在,有一个神秘的人物获得了唤醒罪恶的能力——他是一个大天使!”那句话“有些灵魂是属于他的”其本质的意义是:所有灵魂都是属于自己的。

“您只需跪着,怀着悔罪和悔过的心态,向我重复这本小练习本里的一切内容,压迫你的巨石便会荡然无存,你和一个小孩子的灵魂之间就只有几个伤疤的区别了。”这是阿兰给葛拉戴尔的信,像是上帝写给他的信,没有罪,如何充分显示价值,不掉落下来,何以知道还可以上升?杀死了妓女的葛拉戴尔终于看见了自己一直带着的罪,也看见了自己内心深处的灵魂,“在这里,那些被召唤到名字的人必须站起来,舍弃一切。”无论是肉体还是精神,罪恶的葛拉戴尔反而获得了自我和上帝的救赎,反而找到了通往善的天使。

肉体被审判,肉体遭受疾病,肉体会走向死亡,而玛蒂尔德获得自由的力量来自哪里?甚至已死的阿迪拉得救去往天国的力量来自哪里?那就是一种爱,一种扼杀自己又返回自身的爱,一种遭受痛苦却又获得自由的爱,一种消灭欲望却又皈依上帝的爱,“爱是胜利者,这种爱的真正面目,这个世界是看不到的……”而在为葛拉戴尔守灵的夜晚,安德烈斯作为铭刻了罪恶却拥有属于自己灵魂的下一代,也终于在亲吻父亲的头,在和阿兰的凝视中,走向了一种永恒之爱:

他们面对面站在被岁月磨损的台阶上,月光照亮了台阶上的每一道皱纹。这时,一个简单的眼神,—个握紧手的动作,就足以表明他们是多么敬爱对方。