|

编号:W53·1970907·0409 |

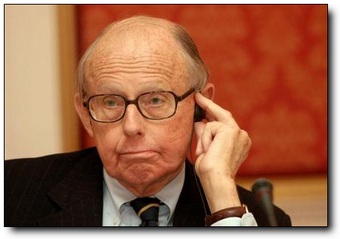

| 作者:(美)P·亨廷顿 | |

| 出版:三联书店 | |

| 版本:1989年7月第一版 | |

| 定价:20.80元 | |

| 页数:533页 |

美国学者亨廷顿对“二战”后第三世界如何建立“政治秩序”发生了兴趣,他对独立的第三世界国家走现代化道路提出了“建立强大政府论”,以根除“政治腐朽”。亨廷顿并不是以指明方向而结束自己的使命,他还对欧美的政治现代化进行了介绍,以建立“强大政府”,走向政治现代化。“各国之间最重要的政治分野,不在于他们政府的形式,而在于他们政府的有效程序。”这就是“强大政府”的重要作用。

身处正在实现现代化之中的当今世界,谁能组织政治,谁就能掌握未来。

——第六章:改革与政治变迁

1968年,身为哈佛大学教授的塞缪尔·P·亨廷顿出版了《变化社会中的政治秩序》一书,这本在宏观上探讨不同类型国家走向现代化道路所遇种种问题的专著成为战后第三世界变世求治的经典,也为41岁的作者赢得了世界声誉,但是1968年只是亨廷顿的“现实”,在这个看得见第三世界国家走现代化之路的现实面前,亨廷顿也无从逃脱“变化社会”的不可预知性,在距离这个“现实”20年之后,被亨廷顿列入“有效能的国家的范畴”的共产主义集权国家遭遇了集体坍塌,特别是苏联的解体无情地将亨廷顿1968年的现实击溃,这也就宣告了政治秩序成为“变化社会”的一种预想。但是,亨廷顿的过人之处,也在于理论对于现实的超越,“本书标题中所用的‘政治秩序’一词,指的乃是一种目标,而非某种现实。”在前言中,亨廷顿直面了变化社会中的现代化难题,尽管“全书充满了对暴力,动荡和骚乱的描述”也仅是对第三世界的一种解读,但很明显亨廷顿预设了一种现实变数,而他在书中所要建立的“政治秩序”绝非是立足于现实的“现代化”,而是趋于稳定的现代性,“现代性带来稳定,现代化引起动乱。”这或许就是一个国家在一个不断变化,不断改变现实的现代之路上所要解决的问题。

对于亨廷顿来说,现代化是现实,现代性是目标,而不管是共产主义集权国家,还是西方自由国家,都建立了现代化的政治秩序,“正如经济发展在某种程度上取决于投资和消费二者之间的关系一样,政治秩序也部分地取决于政治制度的发达程度和新兴社会势力被动员起来参与政治的程度二者之间的关系。”在亨廷顿的视野里,政治秩序最主要的两点便是政治制度的发达程度和政治参与的广度和深度,以及如何在发达的政治制度下使各种社会势力参与政治,所以在亨廷顿着眼的“现实”里,他提供了三种模式的政治体制:以共产主义集权国家为代表的苏联,和以西方自由国家为代表的美国和英国,虽然他们各具不同的政府形式,但是他们“都具备强大的,能适应的,有内聚力的政治体制”,这种政治体制则表现为:有效的政府机构,组织完善的政党,民众对公共事务的高度参与,文官控制军队的有效系统、政府在经济方面的广泛活动、控制领导人更替和约束政治冲突的一套合理而行之有效的程序。而这种政治体制的一个最关键特点便是制度化,制度是稳定的、受珍重的和周期性发生的行为模式,而“制度化是组织和程序获取价值观和稳定性的一种进程”,所以在一种稳定的制度化过程中,权威的政治共同体就会出现,“一个社会所达到的政治共同体水平反映着其政治体制和构成这种政治体制的社会势力之间的关系”,在这样的政治共同体中,不管种族、宗教、地域、经济或者社会地方诸方面的集团便会形成一种聚合的力量,而这种力量便是在成熟的政治体制的作用之下获得的。

而与这三种模式不同的是,二战之后第三世界新兴国家却在现代化之路上陷入无序,甚至出现暴力和动乱,亨廷顿指出:“整个亚洲,非洲和拉丁美洲,到处可以看到政治秩序在下降,政府的权威牲、有效性和合法性在遭到破坏。这些地区缺乏国民士气和公共精神以及能够体现和指导公共利益的政治机构。笼罩在这里的景象,不是政治的发展,而是它的衰朽。”他提出了“政治衰朽”的观点,这种政治衰朽就是没有建立成熟的政治秩序,或者说在政治体制和政治参与面的建设上存在问题,有些国家在政治参与的扩大上已经日新月异,但是在政治上的组织化和制度化却步履姗姗。结果,“必然发生政治动荡和骚乱”。所以,“政治上的首要问题就是政治制度化的发展落后于社会和经济变革。”而亨廷顿指出,“阿拉伯世界和拉丁美洲:缺乏稳定和效能的政府的社会,也同样缺乏公民间的相互信任,缺乏民族和公众的忠诚心理,缺乏组织的技能。”也就是说,维系共同体所需要的条件还不满足,那种道德和谐互利互惠以及“能包容并能反映道德和谐性和互惠互立利性原则的政治机构”没有建立,所以政府不能维护制度的公共利益,所以在他们走向现代化之路上,所遭受的是各集团利益之间的冲突,“现代化增加了传统集团之间、传统集团与现代集团之间以及代集团之间的冲突。”或者说,在急于进行社会和经济现代化的时候产生了更多的动乱,亨廷顿用一组数学公式来解读社会动员、经济发展、社会颓丧以及政治参与、政治制度化之间的关系,在他看来,“在大多数处于现代化之中国家里,流动机会的缺乏和政治制度化程度的低下导致了社会颓丧和政治动乱二者之间的正比关系。”

所以在以美国为代表的总统政体和以苏联为代表的政党统治下,公共利益得到了保证,而他们都建立了“能够赋予公共利益以实质性内容的政治制度”,所以“这种政治制度的存在,在政治上将发达社会与不发达社会区分开来。它同样能区分道德社会与非道德社会。”而过渡性国家和这些现代国家的显著差别,便是过于注重现代化,而没有在现在性上建立完善的政治制度和良好的政治参与,从而造成了社会动乱,一方面,是“现代化和社会动员,尤其是社会动员,趋向于造成政治衰朽”,另一方面,“在现代化最激烈的阶段蒙受政治共同体的损失,形成政治制度的衰朽。”如何避免政治衰朽,如何在现代化之路上寻找到长久发展和趋于稳定的的现代性,亨廷顿分析了政治现代化、传统政体国家、普力夺社会以及革命、改革和政党等角度,提出了如何建立一个目标式的政治秩序,为变化社会寻找到一种非现实的制度框架。

|

| 亨廷顿:变化社会中无法看到的“现实” |

在政治现代化的道路上,亨廷顿以美国和欧洲为蓝本,分析了三种不同类型政府机构:欧洲大陆型的、英国型的和美国型。欧洲大陆型的现代国家诞生的标志便是1630年的法国,当时,路易十三拒绝了母后的家族权利要求而支持大主教的国家权利的要求,他宣称:“我对国家负有更大的责任。”也就是说,国家意义已将超越家族权力,所以弗里德里克认为:“这一天比其它任何时候都更有资格被称为现代国家的诞辰。”而英国的权威集中起来,是国会而非王室,而在美国,以总统为代表的权利体系却相当于中世纪的欧洲立宪君主制,所以亨廷顿指出,20世纪的美国相当于16世纪英国的都铎政体,正如亨利·琼斯·福特所指出的:“政治上的美利坚主义和语言上的美语一样,近于在英国泯灭了而在新世界幸存下来的英吉利主义。”在17世纪的欧洲,国家已经取代了基本法成为政治权威的本源,而美国“却仍然把基本法奉为规范人类行为的终极权威”。也就是说,“美国把世界上最为现代化的社会与世界上最古老的政体溶为一体。”也就是说,在西方国家中,美国最先实现了广泛的政治参与,在实现传统政治结构的观代化方面却是最后一家。虽然美国的政体在现代化道路上并没有多少参考价值,但是它在实现广泛的政治参与上却为第三世界国家提供了借鉴。

所以在传统政体的政治变迁中,一个重要问题是如何使制度内的权力大幅度进行重分配并关联,这也是走向现代政体的必由之路,不管曾经是权力的集中,还是权力的扩大,或者是权力的分散,不管是城邦制、世袭制、专制君主政体,还是官僚帝国、贵族政体、寡头独裁制,都面临一个对权力总量的控制,在这条道路上,有一党制,也有两党制和多党制,所以“一个传统的政治体制其结构越是多元化,权力越是分散,则其政治现代化引起的动乱就越小,适应政治参与的扩大也就越容易。这些条件使一个现代化的参与体制的出现成为可能。”也就是说,对于传统政体的国家来说,要实行现代化,最主要的就是要使权力分散而重组,这样才能是政治参与的面更广。而在传统政体的现代化之路上,无可避免地受到各种社会的对抗,在这种对抗中,有普利多社会形态可能导致的政治衰朽,也有革命带来的新政治秩序的建立,或者是改革带来的政治变迁,当然还有政党制度之下出现的政治稳定。

在亨廷顿看来,普力夺社会就是一种政治化的社会,不仅指军人干预政治,而且各种势力都会干预政治,他们赤裸裸地形成对抗,政治制度和政治领袖成为空白,就如霍布斯所说:“没人叫其他牌时,梅花也能王牌。”,所以在这样的社会形态中,所谓政治参与的扩大实际上只是政治技巧的多样化而已,那些贿赂、罢工,示威、政变,“都是给政治权威带来压力的手段,而非行使权威的办法”。不管是寡头普力夺,还是激进普力夺,或者是大众普力夺,暴力似乎永远存在,而在暴力普及化的社会里,必将陷入一种恶性循环:“形式较为简单的普力夺社会缺乏共同体,这就阻碍着政治机构的发展。在形式较为复杂的普力夺社会又因缺乏有效的政治制度而阻碍了共同体的发展。”这也就是政治秩序和社会秩序之间的矛盾,所以一个社会想要摆脱普利多社会,第一是要在城乡利益的结合上做出努力,另外一个便是建立新的政治制度,而这种政治制度必须权威,所以要建立一个有效的政治体制,最有力彻底的方式便是革命,“真正无望的社会不是受革命威胁的社会,而是无法进行革命的社会。”

“革命,就是对一个社会据主导地位的价值观念和神话,及其政治制度、社会结构、领导体系、政治活动和政策,进行一场急速的、根本性的、暴烈的国内变革。”所以在亨廷顿看来,革命是现代化所特有的东西,它是“一种使一个传统社会现代化的手段”,而成功的革命把迅速的政治动员和政治制度化结合起来,而革命分为城市革命和农村革命,这也是亨廷顿全面考察革命的范围和意义之后所作出的开创性成就,在城市中,游民无产阶级,产业工人和中产阶级知识分子最具革命性,而在农村,把农民纳入政治制度方式的“绿色起义”,其性质决定着以后政治发展的路线。所以亨廷顿把“西方类型”的城市扩展到农村和“东方类型”的农村包围城市分别进行考察,而在他的视野里,正是因为东方类型对于农村的重视,才使20世纪成为真正革命的世纪,“因为只有在20世纪,革命的进程才产生了革命的制度。”而在俄国、中国、墨西哥、南斯拉夫、越南甚至土耳其革命中,产生了“共同遗产”,那就是:“革命的胜利就是政党政府的胜利。”这种胜利在亨廷顿的视野里,形成了一个在政治上“全面”的革命,而列宁无疑是最有意义的政治创新的代表:“在布尔什维克革命以前,没有一场革命在政治上是全面的,因为还没有哪位革命领袖系统地形成过一种能够阐明如何组织政治参与的扩大并使之制度化的理论,而这正是革命的本质。”所以,亨廷顿所推崇的革命意义在布尔什维克实践中成为一种创新:“共产主义最有关的特点是它的政治理论和实践,不在于它有马克思主义,而在于它有列宁主义。”

而与革命不同,改革在现代化道路上所起的作用是对特权集团的权力进行限制,而改善非特权集团的经济和社会地位,改革不是压倒对手,而是“要用一个看起来目标极为有限的计划来使阻力缩小到最低限度”。而在不同的人看来,革命和改革的关系有不同的阐述:

改革家相信,改革是革命的替代物,正因为如此,他们力图通过和平手段来达到社会和经济的更大平等。极端激进派,或曰“左倾分子”,通常也信奉替代理论,因此就反对改革。“正统革命者”和“顽固派”却都信奉催化剂理论,然而后者反对对现状的任何触动,而前者则希望以小变革作为楔子来争取更为根本性的变革。

而在亨廷顿看来,“一个政权易遭革命推翻的程度是与它进行改革的能力成正比的。”他也提出了从城市和农村两个地方进行不同的改革,“从结果来看,迎合城市中产阶级的改革是革命的催化剂;迎合农民的改革则是革命的替代物。”而国家的政府稳定,最重要的是在农村推行改革的能力,与城市知识分子的要求不同,农民的目标是具体的,他们仅仅要求进行再分配,解决自己现实生活中的物质困境,所以解决好了农村改革问题,也就在很大程度上杜绝了可能存在的暴力。但是不管是城市还是在农村,不管是精神上的追求还是物质上的满足,对于政治稳定来说,一个现代化的社会,最主要是能够扩大政治参与度,而“组织政治参与扩大的首要制度保证就是政党及政党体系。”在这里,亨廷顿又一次推崇共产党国家的成功经验,“在很大程度上就是由于它们自觉地把建立政治组织一事摆在优先地位。”虽然共产党的一党制的弱点“在于政治体系内部缺乏制度化的竞争”,但是在他看来,政治发展的重要一点不是政党的数量,而是政党制度的力量和适应性,共产党的政党虽然在列宁时代有神化的趋向,但是对于社会稳定却具有极其重要的作用。尤其在组织的必要性方面,无产阶级建立了新的政治制度和权威模式,就像列宁曾经说过的:“无产阶级在夺取政权时,除了组织以外别无武器,……无产阶级只有通过这一点才能成为不可战胜的力量。”

“组织是通向政治权力之路,也是政治稳定的基础,因而也就是政治自由的前提。”无疑,共产党之下的政治秩序已经完全具备了稳定的基础,也就走向了一种政治自由,但是亨廷顿却并没有在变化社会中寻找到更加目标化的政治秩序,也就是更多篇幅在于现代化之路的探寻上,而忽视了现代性的真正本质,所以在建立权威的政治共同体和广泛的政治参与之后,如何在权威中限制权威,或者说如何在集权之后进行分权,所以不管1968年的“现实”具有怎样的意义,“谁能掌握未来”的现代性问题却一直没有解答。