|

编号:H32·2020419·0624 |

| 作者:[梁]刘勰 | |

| 出版:浙江古籍出版社 | |

| 版本:2001年3月第一版 | |

| 定价:12.00元 | |

| 页数:285页 |

《文心雕龙》是我国现存最早的自成体系的文学批评著作,南北朝时期刘勰撰。《文心雕龙》共10卷,50篇,分上、下两编,每篇25篇。全书大体可分为总论,文体论、创作论、批评论等四个主要部分。《文心雕龙》的理论基础的核心是原道、征圣和宗经,形成了系统的文学批评观点,对唐以后历代文学批评和文学发展产生了深远影响。

知繁略殊形,隐显异术,抑引随时,变通适会,征之周孔,则文有师矣。

——《征圣第二》

文章或有详或有略,或有隐或有显,这是不同的表现手法,而在写文章的时候,或压缩,或加详,可以虽不同的时机而定,可以适应不同的要求,但是不论其如何变化,万变不离其宗,唯一的一点,便是“征之周孔”,以周公、孔子的文章为标准,那么在写作上就找到了老师,“故征圣立言,则文其庶矣。”这是刘勰的方法论,而其实更是本体论,为什么文章只要向儒家圣人学习,就能成为好文?为什么依据经文进行写作,就能达到文章的功用?

什么是文章之道?在刘勰看来,文章是一种表达,但是它却是为了符合“自然之道”,“心生而言立,言立而文明,自然之道也。”自然之道是什么?“夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形:此盖道之文也。”世界的一切,都是有其形有其色,不管是日月山川,还是龙凤虎豹,不论是云霞草木,还是生活在其中的人,都形成了自然之美,这种自然之美就是“道之文”,而文章呢,“言之文,天地之心哉!”所以用语言表达出来的文,就是抵达天地之心,就是表达自然之道,所以它是客观的,非人为的,是自然的表达,“故形立则章成矣,声发则文生矣。夫以无识之物,郁然有彩;有心之器,其无文欤?”只要有心,难道就会没有“文”?引用《易》上的话来说,就是“鼓天下之动者存乎辞。”也就是说,“辞之所以能鼓天下者,乃道之文也。”

有文采的文章能“鼓天下”,这就是文章的功用,而在自然之道的阐述之后,刘勰却将“原道”的重点放在了圣人身上,“至夫子继圣,独秀前哲,熔钧六经,必金声而玉振;雕琢情性,组织辞令,木铎起而千里应,席珍流而万世响,写天地之辉光,晓生民之耳目矣。”这是从自然变为文章的一个路径,而且是唯一的路径,那就是圣人和经典,他认为,圣人就是根据自然之道的基本精神来进行著书立说,就是通过精深的道理来教化众人,“爰自风姓,暨于孔氏,玄圣创典,素王述训,莫不原道心以敷章,研神理而设教。”所以在“原道”之后,更加系统地阐述了圣人的意义,此谓“征圣”:“夫作者曰圣,述者曰明,陶铸性情,功在上哲。”何为圣明,就是作者和述者,而刘勰将作者和述者只归结为圣人,因为在他看来,文章的政化功能、事绩功能和修身功能,都可以在圣人的著作中得到印证,也就是从分体现了“志足而言文,情信而辞巧”的特点,这是写文章的金科玉律,而唯有圣人达到了这样的标准。

“征圣”之后,当然就是要从具体的文本来制定标准呢,此谓“宗经”,也就是要以经书为宗,刘勰认为,“经也者,恒久之至道,不刊之鸿教也。故象天地,效鬼神,参物序,制人纪,洞性灵之奥区,极文章之骨髓者也。”它们为什么能成为经典,就在于说出了“恒久之至道,不刊之鸿教”,而“宗经”的意义便是:“至根柢槃深,枝叶峻茂,辞约而旨丰,事近而喻远;是以往者虽旧,馀味日新,后进追取而非晚,前修久用而未先,可谓泰山遍雨,河润千里者也。”也就是说,经书是“群言之祖”,是圣人对于自然之道的完美表达,是学习的一切范本,而在刘勰看来,经典作用不外乎有“六义”:“一则情深而不诡,二则风清而不杂,三则事信而不诞,四则义贞而不回,五则体约而不芜,六则文丽而不淫。”

|

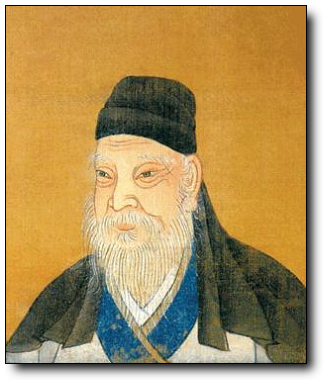

| 刘勰:不以官显,却以文彰 |

实际上,在这“六义”里,刘勰看见了两种方法论,情可深可诡,风可情可杂,事可信可诞,义可贞可回,体可约克芜,文可丽可淫,刘勰取前者而反后者,就是因为经典具有这样的意义,而其实刘勰提出征圣宗经的一个主要原因是反对当时的文风,在《序志第五十》里,刘勰就指出:“魏典密而不周,陈书辩而无当,应论华而疏略,陆赋巧而碎乱,《流别》精而少功,《翰林》浅而寡要。又君山公幹之徒,吉甫士龙之辈,泛议文意,往往间出,并未能振叶以寻根,观澜而索源。不述先哲之诰,无益后生之虑。”为什么会有这样的文章和文风,无非是因为在他看来,现在的文坛“去圣久远,文体解散”,所以那些文人们“辞人爱奇,言贵浮诡,饰羽尚画,文绣鞶帨”,而这种风气只能“离本弥甚,将遂讹滥”。所以刘勰提出征圣宗经,就是为了扭转这种不良文风,而走回到圣人的道路上来,从而更符合“自然之道”,更能达到“树德建言”的目的,“唯文章之用,实经典枝条,五礼资之以成文,六典因之致用,君臣所以炳焕,军国所以昭明,详其本源,莫非经典。”

而在征圣宗经之外,刘勰也对当时的纬书也采取了否定的态度,纬书当然是相对于经书而出现的衍化作品,它是一种假托经义以宣扬符瑞的迷信著作,所以刘勰的“正纬”就是一种拯救,是对于经汉儒用阴阳五行加以神化的作品的否定,而其目的也只有一个:回到经典的轨道上来:“经显,圣训也;纬隐,神教也。”但实际上,刘勰对于儒家思想也有进行了神化,只要在经典中讲过的东西,如河图、洛书等唯心主义的传说,他不仅不敢反对,而且相信,这是他盲目征圣、宗经思想带来的局限。另外,刘勰对于经书之外的骚体也进行了阐述,在他看来,骚体文学和儒家经典是有相同点的,“故其陈尧舜之耿介,称禹汤之祗敬,典诰之体也;讥桀纣之猖披,伤羿浇之颠陨,规讽之旨也;虬龙以喻君子,云蜺以譬谗邪,比兴之义也;每一顾而掩涕,叹君门之九重,忠恕之辞也:观兹四事,同于风雅者也。”而在相同之外,也有很大的区别:“至于托云龙,说迂怪,丰隆求宓妃,鸩鸟媒娀女,诡异之辞也;康回倾地,夷羿彃日,木夫九首,土伯三目,谲怪之谈也;依彭咸之遗则,从子胥以自适,狷狭之志也;士女杂坐,乱而不分,指以为乐,娱酒不废,沉湎日夜,举以为欢,荒淫之意也:摘此四事,异乎经典者也。”在他看来,那些神化传说,那些夸张的表达,那种情绪的流露,都是“异乎经典者”。所以在“辨骚”中,刘勰采取的是一种辩证的观点,不仅仅是和经典加以区分,而且也指出了骚体特别是《楚辞》中的可取之处,那就是:“故论其典诰则如彼,语其夸诞则如此。固知楚辞者,体宪于三代,而风杂于战国,乃雅颂之博徒,而词赋之英杰也。”虽然是“雅颂之博徒”,但也是“词赋之英杰”,而在文采上,他甚至给出了另一个高度:“故能气往轹古,辞来切今,惊采绝艳,难与并能矣。”所以他对于骚体之辨,给出了辩证的观点:“故才高者菀其鸿裁,中巧者猎其艳辞,吟讽者衔其山川,童蒙者拾其香草。”

原道、征圣、宗经、正纬、辨骚,这是刘勰对于文章之道的总论,而这个总论也建立了他文章学的“枢纽论”,“盖《文心》之作也,本乎道,师乎圣,体乎经,酌乎纬,变乎骚,文之枢纽,亦云极矣。”而在这纲领之下,“若乃论文叙笔,则囿别区分,原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统”,关于不同风格的文章之论,关于文学创作、文学评论,也都是按照这个枢纽进行了阐述,“以论文必征于圣,窥圣必宗于经。”在《明诗》中,他指出诗歌的作用就是“顺美匡恶”,而优秀的诗歌则是“神理共契,政序相参。英华弥缛,万代永耽”。《乐府》里,刘勰认为“夫乐本心术,故响浃肌髓,先王慎焉,务塞淫滥。敷训胄子,必歌九德,故能情感七始,化动八风”,也就是说,乐的意义就是祈祷“情感七始,化动八风”的教育作用,所以“岂惟观乐,于焉识礼”。而在具体文论的阐述中,他也把君主作为一种“圣”而加以颂扬,比如《诏策》中,他指出:“皇帝御宇,其言也神。渊嘿黼扆,而响盈四表,其唯诏策乎!”所以皇帝的“诏策”其意义便是“夫王言崇秘,大观在上,所以百辟其刑,万邦作孚”。而祭天祭地的“封禅”之文,本身是歌功颂德的作品,但是刘勰不仅不作理性的分析,反而加以尊崇:“夫正位北辰,向明南面,所以运天枢,毓黎献者,何尝不经道纬德,以勒皇迹者哉?”而在这样一种盲目尊崇里,却对管仲的“空谈非征”、扬雄的“兼包神怪”,都持否定态度。

刘勰征圣宗经思想,是对于儒家经典的肯定和尊崇,但是也明显带有神化色彩,一方面他反对用“纬书”这样的作品来假托经义宣扬符瑞,但是自己却对于经典有了另一种迷信,只要在经书中出现的东西,他也一概加以肯定:“夫神道阐幽,天命微显,马龙出而大《易》兴,神龟见而《洪范》耀,故《系辞》称‘河出图,洛出书,圣人则之’,斯之谓也。”河图洛书,无非也是唯心主义的神话传说,刘勰却不敢反对,而这正是他盲目征圣、宗经思想带来的局限。另外一方面,由于刘勰过分拘守征圣宗经的观点,所以在《史传》中,他不仅反对为女后立纪,还提出“尊贤隐讳”的主张,这就和他自己一再强调的“实录无隐”等相矛盾,而他提出的编史的方法便是:“是立义选言,宜依经以树则;劝戒与夺,必附圣以居宗。然后诠评昭整,苛滥不作矣。”而对于《诸子》的评述中,他正是从宗经的思想出发,不理解那些富有浪漫主义的神话和寓言,在他看来,那些“入道见志之书”好坏只有一个标准,“然繁辞虽积,而本体易总,述道言治,枝条五经。其纯粹者入矩,踳驳者出规。”无论作品如何阐述道理或议论政事,都需要从经书发展下来,内容纯正的,便是符合经书的规则,而内容杂乱的,便是违背经书的法度。

时代的发展,文章的变革,对于刘勰来说,其实是一个历史使命,所以在征圣宗经思想的束缚中,刘勰其实是矛盾的,他提出的“辞约而旨丰,事近而喻远”、“隐之为体义主文外”、“文外之重旨”、“使玩之者无穷,味之者,不厌”等说法,虽不完全是刘勰的独创,但对文学语言的有限与无限、确定性与非确定性之间相互统一的审美特征,作了比前人更为具体的说明。而他对于文章的美学阐述,也提出了辩证的思想,“擘肌分理,唯务折衷”,在对道与文、情与采、真与奇、华与实、情与志、风与骨、隐与秀的论述中,无不遵守这一准则,体现了把各种艺术因素和谐统一起来的古典美学理想。在《通变》中,他就指出“变则其久,通则不乏”,也就是说,只有变通才能恒久,“夫设文之体有常,变文之数无方,何以明其然耶?凡诗赋书记,名理相因,此有常之体也;文辞气力,通变则久,此无方之数也。名理有常,体必资于故实;通变无方,数必酌于新声;故能骋无穷之路,饮不竭之源。”但是在变通的方法论之上,刘勰却又奇怪地戴上了“宗经”的帽子,“故练青濯绛,必归蓝蒨;矫讹翻浅,还宗经诰”,在他看来,变革不是“从质及讹”、不是“竞今疏古”,所有的变革都是为了使“文律运周,日新其业”,都是要达到“还宗经诰”的目的。

“形同草木之脆,名逾金石之坚,是以君子处世,树德建言,岂好辩哉?不得已也!”“树德建言”,这是刘勰阐述“自然之道”的文章的意义,其实也是他的人生理想,但是一生只做过县令、步兵校尉、宫中通事舍人的刘勰还是未能展现自己的政治宏图,没有在征圣宗经的思想中实现自己的政治理想,而最后定林寺出家,也像是一个以自己之力无法摆脱的宿命。

《文心雕龙》摘录

【原道第一】

文之为德也大矣,与天地并生者何哉?

心生而言立,言立而文明,自然之道也。

故形立则章成矣,声发则文生矣。夫以无识之物,郁然有彩;有心之器,其无文欤?

言之文,天地之心哉!

爰自风姓,暨于孔氏,玄圣创典,素王述训,莫不原道心以敷章,研神理而设教。(都是根据自然之道的基本精神来进行著作,钻研精深的道理来从事教育。)

【征圣第二】

夫作者曰圣,述者曰明,陶铸性情,功在上哲。

然则志足而言文,情信而辞巧,乃含章之玉牒,秉文之金科矣。

知繁略殊形,隐显异术,抑引随时,变通适会,征之周孔,则文有师矣。

是以论文必征于圣,窥圣必宗于经。

故征圣立言,则文其庶矣。

【宗经第三】

经也者,恒久之至道,不刊之鸿教也。故象天地,效鬼神,参物序,制人纪,洞性灵之奥区,极文章之骨髓者也。

至根柢槃深,枝叶峻茂,辞约而旨丰,事近而喻远;是以往者虽旧,馀味日新,后进追取而非晚,前修久用而未先,可谓泰山遍雨,河润千里者也。

若禀经以制式,雅以富言,是即山而铸铜,煮海而为盐也。

故文能宗经,有六义:一则情深而不诡,二则风清而不杂,三则事信而不诞,四则义贞而不回,五则体约而不芜,六则文丽而不淫。

【正纬第四】

经显,圣训也;纬隐,神教也。

若乃羲农轩皞之源,山渎锺律之要,白鱼赤乌之符,黄金紫玉之瑞,事丰奇伟,辞富膏腴,无益经典而有助文章。是以后来辞人,采摭英华。

【辨骚第五】

故论其典诰则如彼,语其夸诞则如此。固知楚辞者,体宪于三代,而风杂于战国,乃雅颂之博徒,而词赋之英杰也。

故能气往轹古,辞来切今,惊采绝艳,难与并能矣。

故才高者菀其鸿裁,中巧者猎其艳辞,吟讽者衔其山川,童蒙者拾其香草。

【明诗第六】

是以“在心为志,发言为诗”,舒文载实,其在兹乎!诗者,持也,持人情性;三百之蔽,义归“无邪”,持之为训,有符焉尔。

顺美匡恶 匡谏之义

若夫四言正体,则雅润为本;五言流调,则清丽居宗,华实异用,惟才所安。

神理共契,政序相参。英华弥缛,万代永耽。

【乐府第七】

夫乐本心术,故响浃肌髓,先王慎焉,务塞淫滥。敷训胄子,必歌九德,故能情感七始,化动八风。

故知诗为乐心,声为乐体;乐体在声,瞽师务调其器;乐心在诗,君子宜正其文。

岂惟观乐,于焉识礼。

【诠赋第八】

赋者,铺也,铺采攡文,体物写志也。

情以物兴,故义必明雅;物以情观,故词必巧丽。丽词雅义,符采相胜,如组织之品朱紫,画绘之著玄黄。

【颂赞第九】

颂者,容也,所以美盛德而述形容也。

夫化偃一国谓之风,风正四方谓之雅,容告神明谓之颂。

赞者,明也,助也。

【铭箴第十一】

故铭者,名也,观器必也正名,审用贵乎慎德。(重视言行谨慎这种美德)

箴者,针也,所以攻疾防患,喻针石也。

夫箴诵于官,铭题于器,名目虽异,而警戒实同。箴全御过,故文资确切;铭兼褒赞,故体贵弘润。其取事也必核以辨,其攡文也必简而深,此其大要也。

【诔碑第十二】

诔者,累也,累其德行,旌之不朽也。

碑者,埤也。上古帝王,纪号封禅,树石埤岳,故曰碑也。

夫属碑之体,资乎史才,其序则传,其文则铭。标序盛德,必见清风之华;昭纪鸿懿,必见峻伟之烈:此碑之制也。

【哀吊第十三】讲哀辞的主要写作特点,强调“情主于伤痛”,反对“虽丽不哀”。

赋宪之谥,短折曰哀。哀者,依也。悲实依心,故曰哀也。

吊者,至也。诗云“神之吊矣”,言神至也。

固宜正义以绳理,昭德而塞违,剖析褒贬,哀而有正,则无夺伦矣!

【杂文第十四】

文章之枝派,暇豫之末造也。

身挫凭乎道胜,时屯寄于情泰,莫不渊岳其心,麟凤其采,此立体之大要也。

【谐隐第十五】

谐之言皆也,辞浅会俗,皆悦笑也。

讔者,隐也。遁辞以隐意,谲譬以指事也。

会义适时,颇益讽诫。空戏滑稽,德音大坏。

【史传第十六】

《曲礼》曰∶“史载笔。”史者,使也。执笔左右,使之记也。古者左史记事者,右史记言者。言经则《尚书》,事经则《春秋》也。

举得失以表黜陟,征存亡以标劝戒;褒见一字,贵逾轩冕;贬在片言,诛深斧钺。

传者,转也;转受经旨,以授于后,实圣文之羽翮,记籍之冠冕也。

唯陈寿《三志》,文质辨洽,荀张比之于迁固,非妄誉也。

原夫载籍之作也,必贯乎百氏,被之千载,表征盛衰,殷鉴兴废,使一代之制,共日月而长存,王霸之迹,并天地而久大。

是立义选言,宜依经以树则;劝戒与夺,必附圣以居宗。然后诠评昭整,苛滥不作矣。

【诸子第十七】

诸子者,入道见志之书。太上立德,其次立言。百姓之群居,苦纷杂而莫显;君子之处世,疾名德之不章。唯英才特达,则炳曜垂文,腾其姓氏,悬诸日月焉。

然繁辞虽积,而本体易总,述道言治,枝条五经。其纯粹者入矩,踳驳者出规。

研夫孟荀所述,理懿而辞雅;管、晏属篇,事核而言练;列御寇之书,气伟而采奇;邹子之说,心奢而辞壮;墨翟、随巢,意显而语质;尸佼尉缭,术通而文钝;鹖冠绵绵,亟发深言;鬼谷眇眇,每环奥义;情辨以泽,文子擅其能;辞约而精,尹文得其要;慎到析密理之巧,韩非著博喻之富;吕氏鉴远而体周,淮南泛采而文丽:斯则得百氏之华采,而辞气之大略也。

立德何隐,含道必授。

【论说第十八】

圣哲彝训曰经,述经叙理曰论。论者,伦也;伦理无爽,则圣意不坠。

故议者宜言,说者说语,传者转师,注者主解,赞者明意,评者平理,序者次事,引者胤辞:八名区分,一揆宗论。论也者,弥纶群言,而研精一理者也。

凡说之枢要,必使时利而义贞,进有契于成务,退无阻于荣身。自非谲敌,则唯忠与信。

【诏策第十九】

皇帝御宇,其言也神。渊嘿黼扆,而响盈四表,其唯诏策乎!

夫王言崇秘,大观在上,所以百辟其刑,万邦作孚。

【封禅第二十一】

夫正位北辰,向明南面,所以运天枢,毓黎献者,何尝不经道纬德,以勒皇迹者哉?

【章表第二十二】

秦初定制,改书曰奏。汉定礼仪,则有四品∶一曰章,二曰奏,三曰表,四曰议。章以谢恩,奏以按劾,表以陈请,议以执异。

原夫章表之为用也,所以对扬王庭,昭明心曲。既其身文,且亦国华。

【奏启第二十三】

陈政事,献典仪,上急变,劾愆谬,总谓之奏。奏者,进也。言敷于下,情进于上也。

【书记第二十五】

详总书体,本在尽言,言所以散郁陶,托风采,故宜条畅以任气,优柔以怿怀;文明从容,亦心声之献酬也。

夫书记广大,衣被事体,笔札杂名,古今多品。是以总领黎庶,则有谱籍簿录;医历星筮,则有方术占式;申宪述兵,则有律令法制;朝市征信,则有符契券疏;百官询事,则有关刺解牒;万民达志,则有状列辞谚:并述理于心,著言于翰,虽艺文之末品,而政事之先务也。

【神思第二十六】

文之思也,其神远矣。故寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色;其思理之致乎!故思理为妙,神与物游。神居胸臆,而志气统其关键;物沿耳目,而辞令管其枢机。枢机方通,则物无隐貌;关键将塞,则神有遁心。

是以陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神。积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以怿辞,然后使元解之宰,寻声律而定墨;独照之匠,窥意象而运斤:此盖驭文之首术,谋篇之大端。

至精而后阐其妙,至变而后通其数

神用象通,情变所孕。物心貌求,心以理应。

【体性第二十七】

各师成心,其异如面。若总其归途,则数穷八体∶一曰典雅,二曰远奥,三曰精约,四曰显附,五曰繁缛,六曰壮丽,七曰新奇,八曰轻靡。

若夫八体屡迁,功以学成,才力居中,肇自血气;气以实志,志以定言,吐纳英华,莫非情性。

八体虽殊,会通合数,得其环中,则辐辏相成。

【风骨第二十八】

故辞之待骨,如体之树骸;情之含风,犹形之包气。结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风清焉。若丰藻克赡,风骨不飞,则振采失鲜,负声无力。是以缀虑裁篇,务盈守气,刚健既实,辉光乃新。其为文用,譬征鸟之使翼也。

故练于骨者,析辞必精;深乎风者,述情必显。

【通变第二十九】

夫设文之体有常,变文之数无方,何以明其然耶?凡诗赋书记,名理相因,此有常之体也;文辞气力,通变则久,此无方之数也。名理有常,体必资于故实;通变无方,数必酌于新声;故能骋无穷之路,饮不竭之源。

故练青濯绛,必归蓝蒨;矫讹翻浅,还宗经诰。

文律运周,日新其业。变则可久,通则不乏。

【定势第三十】

夫情致异区,文变殊术,莫不因情立体,即体成势也。势者,乘利而为制也。如机发矢直,涧曲湍回,自然之趣也。圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安:文章体势,如斯而已。

不同文体的势:是以括囊杂体,功在铨别,宫商朱紫,随势各配。章表奏议,则准的乎典雅;赋颂歌诗,则羽仪乎清丽;符檄书移,则楷式于明断;史论序注,则师范于核要;箴铭碑诔,则体制于宏深;连珠七辞,则从事于巧艳:此循体而成势,随变而立功者也。

【情采第三十一】

夫水性虚而沦漪结,木体实而花萼振,文附质也。虎豹无文,则鞟同犬羊;犀兕有皮,而色资丹漆,质待文也。

故立文之道,其理有三∶一曰形文,五色是也;二曰声文,五音是也;三曰情文,五性是也。五色杂而成黼黻,五音比而成韶夏,五性发而为辞章,神理之数也。

故情者文之经,辞者理之纬;经正而后纬成,理定而后辞畅:此立文之本源也。

昔诗人什篇,为情而造文;辞人赋颂,为文而造情。

【熔裁第三十二】

凡思绪初发,辞采苦杂,心非权衡,势必轻重。是以草创鸿笔,先标三准∶履端于始,则设情以位体;举正于中,则酌事以取类;归馀于终,则撮辞以举要。

故三准既定,次讨字句。句有可削,足见其疏;字不得减,乃知其密。精论要语,极略之体;游心窜句,极繁之体。

【声律第三十三】

夫音律所始,本于人声者也。声合宫商,肇自血气,先王因之,以制乐歌。故知器写人声,声非学器者也。故言语者,文章关键,神明枢机,吐纳律吕,唇吻而已。

异音相从谓之和,同声相应谓之韵。

又诗人综韵,率多清切,《楚辞》辞楚,故讹韵实繁。

【章句第三十四】

夫设情有宅,置言有位;宅情曰章,位言曰句。故章者,明也;句者,局也。局言者,联字以分疆;明情者,总义以包体。

夫人之立言,因字而生句,积句而为章,积章而成篇。篇之彪炳,章无疵也;章之明靡,句无玷也;句之清英,字不妄也。振本而末从,知一而万毕矣。

【丽辞第三十五】

造化赋形,支体必双,神理为用,事不孤立。

故丽辞之体,凡有四对∶言对为易,事对为难;反对为优,正对为劣。言对者,双比空辞者也;事对者,并举人验者也;反对者,理殊趣合者也;正对者,事异义同者也。

【比兴第三十六】

夫比之为义,取类不常∶或喻于声,或方于貌,或拟于心,或譬于事。

【夸饰第三十七】

文辞所被,夸饰恒存。

夸而有节,饰而不诬。

夫形而上者谓之道,形而下者谓之器。

【事类第三十八】

事类者,盖文章之外,据事以类义,援古以证今者也。

夫姜桂因地,辛在本性;文章由学,能在天资。

夫经典沉深,载籍浩瀚,实群言之奥区,而才思之神皋也。

【练字第四十】

夫文爻象列而结绳移,鸟迹明而书契作,斯乃言语之体貌,而文章之宅宇也。

是以缀字属篇,必须拣择∶一避诡异,二省联边,三权重出,四调单复。

【隐秀第四十一】

隐也者,文外之重旨者也;秀也者,篇中之独拔者也。隐以复意为工,秀以卓绝为巧。斯乃旧章之懿绩,才情之嘉会也。

或有晦塞为深,虽奥非隐,雕削取巧,虽美非秀矣。故自然会妙,譬卉木之耀英华;润色取美,譬缯帛之染朱绿。

【指瑕第四十二】

斯言一玷,千载弗化。

【养气第四十三】

夫学业在勤,故有锥股自厉;志于文也,则有申写郁滞。

志盛者思锐以胜劳,气衰者虑密以伤神

【附会第四十四】

何谓附会?谓总文理,统首尾,定与夺,合涯际,弥纶一篇,使杂而不越者也。若筑室之须基构,裁衣之待缝缉矣。夫才童学文,宜正体制∶必以情志为神明,事义为骨髓,辞采为肌肤,宫商为声气;然后品藻玄黄,攡振金玉,献可替否,以裁厥中:斯缀思之恒数也。

故善附者异旨如肝胆,拙会者同音如胡越。改章难于造篇,易字艰于代句,此已然之验也。

【总术第四十四】

义味腾跃而生,辞气丛杂而至。视之则锦绘,听之则丝簧,味之则甘腴,佩之则芬芳。

【时序第四十五】

故知歌谣文理,与世推移,风动于上,而波震于下者也。

世积乱离,风衰俗怨”的乱世,造成“梗概而多气”的建安文学

故知文变染乎世情,兴废系乎时序,原始以要终,虽百世可知也。

【物色第四十六】

岁有其物,物有其容;情以物迂,辞以情发。

吟咏所发,志惟深远,体物为妙,功在密附。

【知音四十八】

缀文者情动而辞发,观文者披文以入情。

文情难鉴,谁曰易分?

凡操千曲而后晓声,观千剑而后识器。故圆照之象,务先博观。

是以将阅文情,先标六观∶一观位体,二观置辞,三观通变,四观奇正,五观事义,六观宫商。斯术既行,则优劣见矣。

【序志第五十】

夫“文心”者,言为文之用心也。

古来文章,以雕缛成体,岂取驺奭之群言雕龙也。

形同草木之脆,名逾金石之坚,是以君子处世,树德建言,岂好辩哉?不得已也!

唯文章之用,实经典枝条,五礼资之以成文,六典因之致用,君臣所以炳焕,军国所以昭明,详其本源,莫非经典。

而去圣久远,文体解散,辞人爱奇,言贵浮诡,饰羽尚画,文绣鞶帨,离本弥甚,将遂讹滥。

魏典密而不周,陈书辩而无当,应论华而疏略,陆赋巧而碎乱,《流别》精而少功,《翰林》浅而寡要。又君山公幹之徒,吉甫士龙之辈,泛议文意,往往间出,并未能振叶以寻根,观澜而索源。不述先哲之诰,无益后生之虑。

盖《文心》之作也,本乎道,师乎圣,体乎经,酌乎纬,变乎骚,文之枢纽,亦云极矣。

若乃论文叙笔,则囿别区分,原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统:上篇以上,纲领明矣。至于剖情析采,笼圈条贯,攡神性,图风势,苞会通,阅声字,崇替于《时序》,褒贬于《才略》,怊怅于《知音》,耿介于《程器》,长怀《序志》,以驭群篇:下篇以下,毛目显矣。位理定名,彰乎大衍之数,其为文用,四十九篇而已。