|

编号:C27·1970719·0389 |

| 作者:穆时英 | |

| 出版:中国文联出版公司 | |

| 版本:1996年5月第一版 | |

| 定价:22.80元 | |

| 页数:550页 |

穆时英,被称为“中国新感觉派圣手”,这种对他文学创作的褒称其实就是对这位英年早逝的小说家个人主义创作信仰的概括,他对旧中国城市人的塑造是独一无二的,也是现代作家中学习西方现代派最彻底、最极端的一位。《偷面包的面包师》、《 上海的狐步舞》、《白金的女体塑像》,这些与当时传统小说创作迥异的名篇使他称为中国城市小说最出色的作家。本小说集收录了穆时英创作的全部小说,也是他对中国现代主义最成功的贡献,为后来者提供了多样的表达方式。

“白金的人体塑像!一个没有血色,没有人性的女体,异味呢。不能知道她的感情,不能知道她的生理构造,有着人的形态却没有人的性质和气味的一九三三年新的性欲对象啊!”

——《白金的女体塑像》

横陈在一九三三年的女体,是横陈在拿着手术刀的医生面前,可是那横陈着的暗绿旗袍、惨淡白莲似的脸,黑宝石的长耳坠子和戒指,白金手表,都不再和富有有关,那垂着的腿,倾斜的腿,也不再和欲望有关,只是那腮帮的红晕,嘴唇的红色,发黑的眼皮,以及“在眼珠子前面慢慢儿的膨胀着”的黑色的胸脯却制造了另一个病态的世界,她是活着的女体,是会深呼吸的女体,是会让“两条绣带也跟着伸了个懒腰”的女体,甚至在“全脱了”的命令中解除一切束缚的女体,那么,当“没有第三个人”出现的现场,欲望注定是病态的。

病态的女体是被病态的欲望拖向了“无机的人体塑像”的结局,是性欲过度的亢奋?是虚弱导致的月经失调?是初期肺痨制造的病态?可是当医生看见横陈的女体的时候,当欲望“像整个宇宙崩溃下来似的压到身上,压扁了他”的时候,治病救人的职业是不是意味着另一种病态的折磨?不是为了肉体的救赎,是为了思想的再次沦陷,而在这个没有羞愧,没有道德,没有感情,甚至没有人的性质和气味的性欲对象面前,堕落就是唯一的病态。

当一九三三年的肉体在这样一种病态的世界里被打开,到底谁来医治谜一样的女人?谁来解救堕落的男人?“主救我白金的塑像啊主救我白金的塑像啊主救我白金的塑像啊主救我白金的塑像啊主救我白金的塑像啊主救我……”重复而机械,那心里念叨话越来越微弱,其实没有上帝,没有解救者,这个世界就只有白金的女体,就只有压扁的欲望,就只有死去的一九三三年。同样发生在一九三三年故事里的《新闻栏编辑室里一札废稿上的故事》或者还试图寻找一种堕落的原因,试图解救被误解的女人,一个在皇宫舞场里的舞女,无故被人殴打,却反而在争辩中被拘押,那么解救她的应该是法律,可是巡官却说:“法律是死的,人是活的,要是法律真的能保护人权,不瞒你老哥说,我早就饿死了。”

法律是死的,而人是活的,可是活着的人还有什么意义?“我是卖给人家的”,舞女的生和死其实也没有了意义,只不过一种暂时的抗争像是在这个三百万人呼吸的城市里找到了自己心灵固有的位置,暂时是一束可以照见灵魂的光亮,但最后还是熄灭,在她不做声之后,在我退出来之后,一切又回到了死去的结局中。暂时的抗争被编成了一个故事,变成了新闻栏编辑中的听说——“每晚上我就从字纸篓的嘴里听着它们的诉说,听着它们的呐喊,听着它们的哭泣,听着它们的嬉笑。”但是在无法逃脱的宿命里,它依然只是“一扎废稿”,依然丢进一九三三年的字纸篓里,依然在大上海的悲哀和快乐中独自熄灭。

这是一九三三年的宿命,可是一九三三年之前呢,那里是有到处学武松的“黑旋风”,是有打不平的海盗李二爷,有高喊“反对沙田捐,沙田登记!反对土地陈报!”的一群人,他们在社会的最底层,但是他们却有着强烈的反抗精神,正如《咱们的世界》里所说:“咱们的事你不用管,咱们自己能管,咱们自有咱们自家儿的世界。”咱们有咱们的情义,咱们有咱们的是非,咱们有咱们的爱恨,“我就这么这儿跑到那儿,那儿跑到这儿,野马似的逛到了二十岁,结识了老蒋,就是他带我去跑海走黑道儿的。”这是一种生活态度,这是一种处事哲学,既然是最底层,再也没有低下去的理由,于是看不惯的一切都可以破坏,他们和那些不清白的学生为敌,与那些贪官污吏为敌,和一切欺压他们的人为敌,每天坐茶馆,抽纸烟,瞧热闹,听新闻,就是希望有一天像梁山好汉一样,招兵买马,替天行道。

|

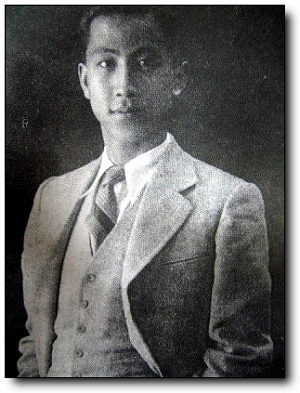

| 中国新感觉派圣手穆时英 |

所以在头等舱里宰了“肥羊”杀了贵人,所以脚踢傍了学生的牛奶西施,所以“杀了我的亲哥子,杀了我的翠凤儿”,入伙、黑道、火并、仇杀,他们是暴力反抗者,他们是武力颠覆者,他们在自己的世界里建造属于自己的秩序,但是这样一种梁山好汉式的英雄主义,却也无法改变社会的现实,无法动摇他们的世界,甚至在某种意义上,他们却成为“盲目”的群众,他们占有“铄亮的丝袜子,怪合式的旗袍,那么红润的嘴,那么蓬松的发,嫩脸蛋子象挤得出水来似的,是那种娘儿”,他们奉行的是“谁的胳膊粗拳头大,谁是主子”的规则,但是最后的结局却也是自我毁灭,正如唐先生所说:““糟了!打死了他们有什么用呢?”

贫与富,强与弱,底层与上层,咱们的世界和他们的生活,这是一种无法消除的社会对立,是“南北极”呈现的极端主义,杀人式的暴力最后还是回到了暴力式的杀人社会里,而在《偷面包的面包师》里,虽然不是极端地暴力,但是最后的命运也无非跌进了“南北极”的宿命中,一个做面包的面包师,却买不起一个面包为自己的母亲过生日,所以最后萌生了偷面包的想法,面包最后是拿走了,但从此也失去了工作,而失去工作意味着全家人都被推进了生活的深渊里,“你们乐!看你们以后怎么过?”生日的喜庆和命运的悲惨是另一种“南北极”生活,而对于这样的生活,那一句发问震撼人心:“真的,为什么我自家儿烘洋饽饽儿我就不能吃呢?”

咱们的世界是被驱逐的,就如《白金的女体塑像》集子的序言所说:“人生是急行列车,而人并不是舒适地坐在车上眺望风景的假期旅客,却是被强迫着去跟在车后,拼命地追赶列车的职业旅行者。以一个有机的人和一座无机的蒸汽机车竞走,总有天会跑得精疲力尽而颓然倒毙在路上的吧!”急行的列车,拼命追赶的行人,是有机的人和无机的蒸汽机车形成的不合理局面,是社会呈现的“南北极”,所以对于那些人来说,最后的命运必然是“跑得精疲力尽而颓然倒毙在路上”,这是一种身体的死亡,也是灵魂的寂灭。《夜总会里的五个人》在1932年4月6日下午呈现的是“嘴唇咬碎了”的痛苦,这是集体的症候,没有理性,法官也要犯罪,上帝也进地狱,而最后的结局就是死亡,当十天之后,当四个人从万国公墓出来的时候,他们看起来是为了送胡均益入土,但是实际上愁白了头发的郑萍,失了业的缪宗旦,二十八岁零四天的黄黛茜,睁着解剖刀似的眼珠子的季洁也都在走向同一种命运,没有了青春,没有了爱人,没有了财产,活着也是一种死亡。

在《公墓》集子里,所呈现的不是《南北极》的暴力反抗,不是“群众简直是盲目”的仇视,而是在社会中自我欺骗,“在我们的社会里,有被生活压扁了的人,也有被生活挤出来的人,可是那些人并不一定,或是说,并不必然地要显出反抗,悲愤,仇恨之类的脸来;他们可以在悲哀的脸上戴了快乐的面具的。”戴着面具的是抽着Craven“A”的女人,是“蛇的身子,猫的脑袋,温柔和危险的混合物”的蓉子,是“开着1932的新别克,却一个心儿想1980年的恋爱方式”的母子,她们和他们,在一个叫做上海的城市里生活,而人生到最后只不过变成了“一个断片”:CRAVEN“A”一个年轻的身子吓死一颗老了的心,我爱着的蓉子却只是把我当成一个消遣品,而上海狐步舞里的世界是“造在地狱上面的天堂”。

但在这戴着面具的生活里,却也有些真诚的东西,公墓里遇到的玲似乎都在一种死亡的纯洁中感受到了爱意,同病相怜,是那梦似的笑,是蒙着雾似的眼光,是不十分健康的肤色,是“你不懂的”的暗语,可是这在公墓里相遇的一切却也难以逃脱最后的死亡,仿佛公墓就注解了命运的归宿,玲患上了结核病,最后葬在了她母亲身边,留下的两束紫丁香、自家的照片是对于生的唯一依恋,也是对于生者的我最后的牵挂,“我懂的,可是我迟了。”却并不能走向相同的命运,这是“没有恐惧,没有悲哀,没有喜乐”的世界,公墓是起点也是终点,公墓是走在一起也是分开生死,就如《莲花落》里漂泊的两个人,在一重山又一重山,在一道水又一道水的共同生活里,最后的结局却是:“是的,我们是两个人,可是她在昨天晚上死了。”

死亡是身体之死,是肉体之死,在贫与富、精神与物质、肉体和灵魂的“南北极”对立世界里,到底哪一种更重要?其实这是一个没有选择的选择题,《贫士日记》里的我是有着一个家庭,似乎是跨过了一种感情的纠葛,我爱妻子薇,薇也爱着我,但是在婚后的生活中,物质的贫瘠依然折磨着两个人,当十块钱都没有能吃一顿丰盛的饭,当看病都没钱只好去吃仙方,“怡然地读着康德的纯粹理性批判”是不是反倒变成了一种讽刺?当我谋到了一份给贵族小姐讲课的工作,两个人对未来的生活开始憧憬起来:要做墨绿色的丝棉袍,要每星期日吃一顿丰盛的午餐,要每星期六看一场电影……但是这只不过是一种想象,现实的无情根本无法改变贫穷的现实,而在贫穷的命运面前,只能抱怨:“怨命么?你一开头就错了,谁教你嫁了我那样的贫士呢?哭吧!大声地哭吧!”最后的离婚,最后的离散,以致最后的病逝,最后的羁押,都是对于这个社会最后的讽刺。

贫困、疾病,以及宿命,都明显带有了横光利一的影子,而在命运之前的喟叹也开始了某种西方式的探寻,《圣处女的感情》里对于宗教式的救赎似乎给予了一种期望,“安详地走进了教堂的陶茜和玛丽,是静谧,纯洁,到像在银架上燃烧着的白色的小蜡烛。”像基督一样的男人,是内心复苏的希望,而那祈祷里分明在构建“圣处女”无欲的境界,“主呵,请恕宥你的女儿,她是犯了罪,她是那么不幸,那么悲伤,主呵,请你救助你的女儿……”但是这样的圣洁是不是也是一种自我安慰?在物质和精神的对立中选择精神,在灵魂和肉体对立中是不是一定选择灵魂?《骆驼·尼采主义者与女人》似乎做了相反的回答,引用《查拉图斯特拉如是说》的那句话,就是把现实的重担驼在灵魂身上,是一种坚强的超人力量,最后会使灵魂超越肉体,“灵魂也那么地往它的漠野中驰去了。”但是在沉重的灵魂面前,却不是超脱,而是迷惑,嘉宝型的眉、天鹅绒那么温柔的黑眼珠鼻子、红腻的嘴唇、白绸的衬衫和嫩黄的裙,是构成了一种肉欲的象征,当欲望超越了灵魂的需求,沉重便只是自我的负罪感觉,所以他在那“绸衫薄了起来”的世界里看见了身体,看见了欲望,看见了激情,扑上去的时候,他想到的是:“也许尼采是阳萎症患者吧!”

解构尼采,解构像骆驼的灵魂,解构欲望下的苦难,当然最终是为了解构对立,但是在暂时的解构之后,在激情扑上去之后,在满足了欲望之后,在这个充满“南北极”疾病和死亡,贫穷和苦难,痛苦和折磨的世界里,最后触摸到的还是那一九三三年无欲而欲的冷漠,无机的白金人体仿佛就是一个标本,在消耗着有机的灵魂、欲望和精神之后,在摘下了快乐的面具之后,在“咱们的世界”溃败之后,人,最后,“究竟是消遣品吧!”