|

编号:E27·1990915·0502 |

| 作者:[清]李渔 | |

| 出版:学苑出版社 | |

| 版本:1998年6月第一版 | |

| 定价:17.50元 | |

| 页数:531页 |

“纯以劝慰为心,而又不标劝慰之目,名曰《闲情偶记》者。”李渔把此书及为文之道归结为“四期三戒”:期点缀天平、期崇尚俭朴、期规正风俗、期警惕人心;戒剽窃陈言、戒网罗旧集、戒支离补凑。他将生活中的对美的追求以“闲情”两字来归纳,有其自娱自乐的目的。本书分词曲(演习)、声容、居室(器玩)、饮馔(种植)、颐养五卷。

世间万物,皆为人设。观感一理,备人观者,即备人感。天之生此,岂仅供耳目之玩、情性之适而已哉?

——《种植部》

闲情对逸致,偶寄对专论,不是对立,不是矛盾,不是非此即彼的选择,而是用修然自得的心情,用闲情别致的情趣,用自由自在的生活,来囊括,来表达,来通达万物与人之间的世界。但是在“世间万物,皆为人设”的闲情里,为何要去除那些“供耳目之玩、情性之适”的东西?一方面是打通,另一方面是去除,当剩下“备人观”、“备人感”的一切,是不是就是抵达了“王道本乎人性”的本质?

李渔之著,似乎在乱世的遭遇之后几百年,依然没能在“世间万物”的情境中,找到一种通达的理由,那小小的册子仿佛是为了印证“闲情”之趣,拿在手上,放在袋里,偶然取出,偶然读之,偶然一笑,是不用带着太多功利意义的,但是依照编目排列在那里的,分明是后来者故意为之的颠乱:《词曲部》、《演习部》、《声容部》的几乎全部文字放在正文里,《居室部》的大部分文字也放在正文里,但是这10万言被后来者注解和阐释的文字却并非是全部;“其余文字尚有10万言,作为附录列于书后。”

正文和附录,详解和简略,以及大号字体与小号字体,似乎就是故意为之的对立,难道是为了呼应李渔自己在《凡例》中的说明?“是集也,纯以劝惩为心,而又不标劝惩之目,名曰《闲情偶寄》者,虑人目为庄论而避之也。”虑之而避之,是有不言之言,“劝惩之意,绝不明言,或假草木昆虫之微,或借活命养生之大以寓之者,即所谓正告不足,旁引曲譬则有余也。”劝诫之意在心,劝诫之言在书,笠翁活在草木昆虫里叙说闲情,或在活命养生中偶寄,大抵也是为了从那乱世的现实中挣脱出来,就如在《与龚芝麓大宗伯》中所言:“庙堂智虑,百无一能。泉石经纶,则绰有余裕。惜乎不得自展,而人又不能用之。他年赍志以没,俾造物虚生此人,亦古今一大恨事。故不得已而苦为《闲情偶寄》一书,托之空言,稍舒蓄积。”不在庙堂,赍志以没,所以转而在泉石经纶中“自展”出一片天地。

但是,既言“虚生此人”,既言“托之空言”,是不是也是一种逃避?逃避而寄托,看起来更像是一种无奈,但是这最初的心声却在这《闲情偶寄》里,完全变成了另一番天地,“今李子《偶寄》一书,事在耳目之内,思出风云之表,前人所欲发而未竟发者,李子尽发之;今人所欲言而不能言者,李子尽言之;其言近,其旨远,其取情多而用物闳。”“建邺弟余怀无怀氏”的序言里,把李渔之著述放在了一个高度,说他人不敢说之言,而所说之言并非只是一个人的闲情逸致,却也是对于“天下雅人韵士”都有启示意义的书,“今李子雅淡之才,巧妙之思,经营惨淡,缔造周详,即经国之大业,何遽不在是?而岂破道之小言也哉!”也就是并非如李渔所说是空言,而是“经国之大业”,这种经国是在经自己的国里,接近一个文人雅淡的本性,而这雅淡的本性在“吴门同学弟尤侗”的序里则变成了“游戏神通”:

乃笠翁不徒托诸空言,遂已演为本事。家居长干,山楼水阁,药栏花砌,辄引人著胜地。薄游吴市,集名优数辈,度其梨园法曲,红弦翠袖,烛影参,望者疑为神仙中人。若是乎笠翁之才,造物不惟不忌,而且惜其劳、美其报焉。

空言变为本事,其实偶寄也为专论,所以不是避世,不是无奈,实则是在那闲情的世界里劈开一个新天地,是一个活生生的雅士,追求生动之存在意义,一言以蔽之,则是“王道本乎人情”——人情而为道,其实就是突出人的意义,就是凸显情的本质,所以规劝之言是需要真正懂的人从言及心,进入自我世界。李渔在凡例中,把《闲情偶寄》的规劝之目的分为四种:一是点缀太平,“乱则以之削平反侧,治则以之点缀太平。”二是崇尚简朴,“立新制,最忌导人以奢。奢则贫者难行,而使富贵之家日流于侈侈,是败坏风俗之书,非扶持名教之书也。”三是规正风俗,“异不诡于法,但须新之有道,异之有方。”四是警惕人心,“风俗之靡,犹于人心之坏,正俗必先正心。”这是李渔的生活观、道德观,其中不乏某种功利味道,但是当不明言规劝之心,而“假草木昆虫之微,或借活命养生之大以寓之者”的时候,那种“旁引曲譬”的感觉就出来了,而这像是歪打正着一般,让人感觉到“游戏神通”的魅力。

“游戏神通”,前两个字指的是态度和方法,后两个字则是效果,去除了空言,剔除了正言,李渔所编织的游戏世界里,达到神通之目的其实在他看来,是一种“依附论”:“千古奇文,非人为之,神为之、鬼为之也,人则鬼神所附者耳。”人只是一个写文的工具,人的背后是神,是鬼,所以当人被鬼神所附,自然会有千古奇文。这是李渔在“填词余论”中的一段话,而正是这段话,完全可以打开那个位列在第一的《词曲部》的世界。

词曲部分为结构、词采、音律、宾白、科诨、格局等部分,戏曲对于当时来说,也只是一种末技,但是在李渔看来,戏剧作品就是实现其凡例四种目的的最好载体:“夫人作文传世,欲天下后代知之也,且欲天下后代称许而赞叹之也。”所以他反驳那些观点,在《结构第一》中所说:“填词虽小道,不又贤于博弈乎?吾谓技无大小,贵在能精;才乏纤洪,利于善用。能精善用,虽寸长尺短,亦可成名.否则才夸八斗,胸号五车,为文仅称点鬼之谈,著书惟洪覆瓿之用,虽多亦奚以为?”在他看来,“填词非末技,乃与史传诗文同源而异派者也。”甚至在他看来,词曲只功用,就是文章之功用的具体呈现:“文章者,天下之公器,非我之所能私;是非者,千古之定评,岂人之所能倒?不若出我所有,公之于人,收天下后世之名贤,悉为同调。”

|

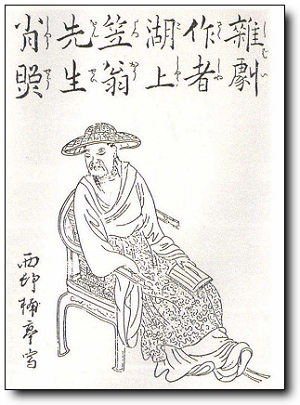

| 笠翁先生:在闲情中“游戏神通” |

故此,他在《词曲部》中详尽了戏曲相关的一切创作手法,既立又破,既主又戒,既贵又忌,而在这些方法论中,李渔认为最能体现其创作本质的是“创新”,《结构第一》中“脱窠臼”:“‘人惟求旧,物惟求新。’新也者,天下事物之美称也。而文章一道,较之他物,尤加倍焉。戛戛乎陈言务去,求新之谓也。至于填词一道,较之诗赋古文,又加倍焉。”为什么剧本称为传奇,就是因为那些事是奇特的,是没有经人传说的,“可见非奇不传”,新在某种程度上也是奇的别名。《词采第二》中提出了“忌填塞“:“填塞之病有三:多引古事,迭用人名,直书成句。其所以致病之由亦有三:借典核以明博雅,假脂粉以见风姿,取现成以免思索。”填塞无非是缺乏创新,因循守旧,闹出笑话。《宾白第四》中提出了“意取尖新”:“其实尖新即是纤巧,犹之暮四朝三,未尝稍异。同一话也,以尖新出之,则令人眉扬目展,有如闻所未闻;以老实出之,则令人意懒心灰,有如听所不必听。”《格局第六》中则说:“传奇格局,有一定而不可移者,有可仍可改,听人自为政者。”

“变则新,不变则腐;变则活,不变则板。至于传奇一道,尤是新人耳目之事,与玩花赏月同一致也。”而从戏曲创作的创新延伸开去,在李渔的《闲情偶寄》中,随处可见创新的观点,在他看来,变革才能不死,不死即为活,“演新剧如看时文,妙在闻所未闻,见所未见;演旧剧如看古董,妙在身生后世,眼对前朝。然而古董之可爱者,以其体质愈陈愈古,色相愈变愈奇。”不仅提出观点,更是在实践中行动,“我能易以新词,透入世情三昧,虽观旧剧,如阅新篇,岂非作者功臣?”李渔对原剧文本进行导演处理的意见,提出八字方针:“仍其体质,变其丰姿”也就是说,对原剧文本的主体如“曲文与大段关目”,不要改变,以示对原作的尊重;而对原剧文本的枝节部分如“科诨与细微说白”,则可作适当变动,以适应新的审美需要。他指出《琵琶记》中赵五娘这样一个“桃夭新妇”千里独行,《明珠记》中写一男子塞鸿为无双小姐煎茶,都不尽合理,所以,他根据自己长期的导演经验,对这些缺略之处进行了泥补,写出了《琵琶记·寻夫》改本和《明珠记·煎茶》改本。

传奇需要创新,玩花赏月也是如此,“因予性嗜禽鸟,而又最恶樊笼(《居室部·墙壁第三》)”,所以他在窗栏设计时,突破成法,以“腐草为萤”的变化制造出特殊效果;在坐之器玩中,根据气候特点创新制造除了暖椅和凉杌,达到了冬天温手足夏天凉身体的效果;因为懒,竟然尝试制造了木印印灰,“一印可代数十锹之用”;在修饰床帐中,亦是制作了“床令生花”、“帐使有骨”、帐宜加锁”、“床要着裙”的方法;而在笺简制作中,李渔设计了韵事笺八种、织锦笺十种,不想被人仿冒,李渔愤怒地进行了维权,在他看来,这是自己智慧的结晶,“总之天地生人,各赋以心,即宜各生其智,我未尝塞彼心胸,使之勿生智巧,彼焉能夺吾生计,使不得自食其力哉!”甚至,李渔在养生方面,也是大胆创新,摸索出了属于自己的《笠翁本草》,包含本性酷好之药、其人急需之药、一心钟爱之药、一生未见之药、平时契慕之药、素常乐为之药、生平痛恶之药在内的七种药,都是“自考其致此之由,得其所由,然后治之以方,疗之以药”,为什么关乎性命之药也自制?李渔说:“所谓方者,非方书所载之方,乃触景生情,就事论事之方也;所谓药者,非《本草》必载之药,乃随心所喜,信手拈来之药也。”

所谓创造,其实在他那里,则是一种对于本性的尊重,“究竟予言似创,实非创也,原本于方书之一言:‘医者,意也。’”所以纳古创新也好,自我实践也罢,重要的在于尊重规律,重要的是体现人情,“王道本乎人情”。所以实际上,方法之种种,创新之种种,生活之种种,都是以人情为根本。台上的戏曲是基于人情:“予谓传奇无冷热,只怕不合人情。如其离合悲欢,皆为人情所必至,能使人哭,能使人笑,能使人怒发冲冠,能使人惊魂欲绝,即使鼓板不动,场上寂然,而观者叫绝之声,反能震天动地。(《演习部 选剧第一》)”颐养之根本是尊重心境:“乐不在外而在心。心以为乐,则是境皆乐,心以为苦,则无境不苦。身为帝王,则当以帝王之境为乐境;身为公卿,则当以公卿之境为乐境。凡我分所当行,推诿不去者,即当摈弃一切,悉视为苦,而专以此事为乐。(《颐养部 行乐第一》)”

而对于李渔来说,最能体现人情的则是那些寄托着情感的草木鸟鱼,“噫,世岂乏草木之行,而反木其天年,藤其后裔者哉?此造物偶然之失,非天地处人待物之常也。(《种植部 木本第一》)”在他看来,世界的草本、木本、藤本形态不一,只是造物主的偶然失误,并不是天地间待人处世的常理。而真正的常理是在草木中发现其品格,而草木品格其实也是人的品格的隐喻,“予谈草木,辄以人喻。岂好为是哓哓者哉?世间万物,皆为人设。”所以“不肯通融的牡丹”,反映着人“肮脏不回之本性”;“色之极媚者莫过于桃,而寿之极短者亦莫过于桃”则是人“红颜薄命”的写照;在紫薇身上,“知痒则知痛,知痛痒则知荣辱利害,是去禽兽不远,犹禽兽之去人不远也。”而对于李渔来说,为什么将“春以水仙、兰花为命,夏以莲为命,秋以秋海棠为命,冬以蜡梅为命”称为自己的“四命”?他钟情水仙,除了水仙“其色其香、其茎其叶无一不异群葩”之外,更可爱的是它“善媚”:“妇人中之面似桃,腰似柳,丰如牡丹、芍药,而瘦比秋菊、海棠者,在在有之;若水仙之淡而多姿,不动不摇而能作态者,吾实未之见也。”所以当李渔“度岁无资,衣囊质尽”、“索一钱不得”的窘境之下,竟然不听家人劝告,毅然质簪珥而购水仙,他的理由是:“宁短一岁之命,勿减一岁之花”。

花中四命,命中四花,所以听琴观棋、看花听鸟、蓄养禽鱼、浇灌竹木,在一草一木,一树一花中体味人情,“庄子非鱼,能知鱼之乐;笠翁非鸟,能识鸟之情。凡属鸣禽,皆当呼予为知己。”甚至在李渔看来,草木独有人情,都有花语,而且也隐喻着文情:

合一岁所开之花,可作天工一部全稿。梅花、水仙,试笔之文也,其气虽雄,其机尚涩,故花不甚大,而色亦不甚浓。开至桃、李、棠、杏等花,则文心怒发,兴致淋漓,似有不可阻遏之势矣;然其花之大犹未甚,浓犹未至者,以其思路纷驰而不聚,笔机过纵而难收,其势之不可阻遏者,横肆也,非纯熟也。迨牡丹、芍药一开,则文心笔致俱臻化境,收横肆而归纯熟,舒蓄积而罄光华,造物于此,可谓使才务尽,不留丝发之余矣。然自识者观之,不待终篇而知其难继。

草木如人,人如其文,那闲情的世界,便不只是植物世界,不只是闲情逸致,乃是人生和世界的一篇大文章,“吾谓才人著书,不应取法于造物,当秋冬其始,而春夏其终,则是能以庶境行文,而免于江淹才尽之诮矣。”所以天生万物,并非只是供人耳目之玩,并非仅是满足情性之适,也就是说,李渔之闲情,一方面是从天生万物中找到自我的意义,找到人情之王道,而另一方面,则是在小我的世界之外,去除私见,去除空言,去除物欲,在一开一合之间,在一破一立之中,写就最后“游戏神通”的神作。