|

编号:S55·2220519·1841 |

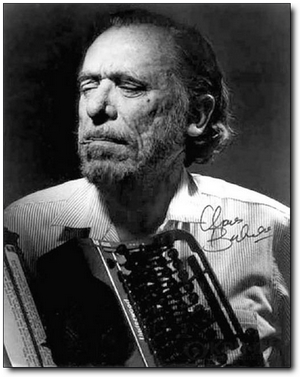

| 作者:【美】查尔斯·布考斯基 著 | |

| 出版:华东师范大学出版社 | |

| 版本:2017年01月第1版 | |

| 定价:75.00元当当31.40元 | |

| ISBN:9787567557529 | |

| 页数:408页 |

查尔斯·布考斯基,出生于德国西部小城安德纳赫,三岁时随父母迁居美国,十九岁就读洛杉矶城市学院,大学未毕业就因写“下流”小说被父亲赶出家门,母亲则偷偷给他提供经济援助。他在地下刊物上发表了不少作品,也收到大量退稿信,三十五岁那年,他决定放弃写作,开始了长达十年的浪荡生活,这段生活成为他日后创作的丰富泉源。《爱是地狱冥犬》是布考斯基首次出版于1977年的诗集。作为布考斯基的代表诗集,质地粗犷而抒情,抒写了诗人坦荡不羁的爱,他的女人,他的绝望,他的伤痛,他的勇气。他的作品以十多种语言在世界各地出版,尤其在欧洲广为流传,《洛杉矶时报》称:“华兹华斯、惠特曼、威廉斯和垮掉的一代,在值得尊敬的他们那几代人中把诗歌推向更自然的语言。布考斯基又推进了一些。”《时代》杂志曾将他称为“美国底层人民的桂冠诗人”。

《爱是地狱冥犬》:应该让她的乳头保持坚挺

我还活着

而且有能力将废物

排出体外。

诗歌也一样。

只要生活依然继续

我就有能力对付

背叛

孤独

手指上的倒刺

性病

以及财政部门的

经济报告。

——《我》

我,第一人称,单数,我是走进茅厕的我,我是边喝啤酒边大便的我,我当然也是活着的我:活着可以让生活继续,活着有能力对付背叛、孤独、手指上的倒刺、性病以及财政部门的经济报告。这是我对于生活的一种描述,那些背叛、孤独手指上的倒刺、性病以及财政部门的经济报告构成了我的一种困境,但是活着的意义就是“废物/排出体外”,一种活着呈现本能的状态?

但是在我走进茅厕边喝啤酒边大便之前,活着的状态却是和女人通电话,这是在我的活着状态中出现的另一个人,她,第三人称,也是单数。我和她聊天,聊到了和她一样的女人,和她一样“只是想依赖”我的女人,也聊到了苏珊,聊到了我和苏珊的分手,“她会像水蛭一样立马吸住/别的男人”。她和苏珊在电话中成为两种女人,一种是依赖我的女人,一种是和我分手的女人——关涉的是如何去爱,以及如何被爱,电话似乎就这样解决了一个问题,不必在意苏珊的离开,因为还有依赖你的女人,比如她。这是我走进茅厕之前发生的故事,在挂断电话之后,我走进茅厕将废物排出体外,在一种活着的状态中对付背叛、孤独、手指上的倒刺、性病以及财政部门的经济报告。而在做完这些之后,“我站起身/擦拭/冲水”,然后想着“我真懂得如何去/爱”,于是,“提起裤子,我走进/另一个房间。”

关于我生活的三段论,和女人的电话摆脱了和苏珊分手的困扰,进茅厕是将废物排出体外,而提起裤子进入另一个房间则是懂得了如何去爱——但是,一切也都是活着的状态,分手而失去,以及进入另一个房间而懂得,真的是关于爱的醒悟?我,第一人称,单数,活着的状态和女人有关,和爱有关,到底是那个通电话的女人,还是分手的苏珊,或者走进另一个房间可能遇到的另一个女人,会让我懂得爱?走进另一个房间之后是一个悬置的结局,它只是呈现了动作本身,就像爱是被才说出了口的一个词语一样,在悬置中从来没有进入实质的中心,于是,第一人称单数只和第三人称单数有关,只和被说出口的爱有关,甚至只和有能力将废物排出体外的活着状态有关。

如诗辑的名字《又一只动物被爱冲昏了头脑》一样,第三人称单数的我像是一只被爱冲昏了头脑的动物,而动物被冲昏了头脑,那看见的、得到的和失去的或者并不是真正的爱。它和女人有关,是“总穿/高跟鞋/烈酒/药丸/一吞而进”的桑德拉,是“狂野/但友善”的六英尺的女神,是欲火旺盛、以玛丽莲·梦露为榜样的“性感欲女”,是看起来像凯瑟琳·赫本、体重一百零三磅的德州女孩……她,她和她,构成的不再是第三人称单数,而是复数,是集合,是同类,和我有关,和欲望有关,和身体有关,以及和活着有关。在以所谓爱的名义中,在被爱冲昏了头脑的故事里,第一人称单数的我和第三人称复数的她们构成了关于排出体外的活着的动物性存在。

桑德拉三十二岁,喜欢年轻整洁、未刮过的小伙,因为他们的脸“像崭新的/碟子”,他们的嫩肉白皙、沉默,桑德拉让他们坐着、站着或说话,三个abc的选项是桑德拉的“嘱咐”,但这当然不是爱,喜欢穿长睡衣的桑德拉只是让每一个男人心碎,所以在爱的缺失面前,“我希望她找到/一位。(《桑德拉》)”而我面对六英尺的女神,也像桑德拉对待小伙子一样,“我拽住她的头发往后扯,/我是真正的大男子主义,/我吮吸着她的唇/她的灵魂”,狂野友善的六英尺女神只是让我发笑,我只是看到她那幸福的眼睛,“像山泉/遥远/清冽/美好。”才会有一种被她救赎的感觉,从此超凡脱俗。桑德拉和小伙、我和六英尺的女神构筑了“男人/女人”冲昏了头脑的典型,甚至冲昏了头脑变成了命令,变成了暴力,它们甚至比有能力将废物排出体外更让人受不了。

甚至,在我“提起裤子,我走进/另一个房间”的放荡中,连看起来可以救赎我的她们也消失了。“性感欲女”会盯着每一个可能到手的男人,让自己满足旺盛的浴火,但是那一天,“她简直就像/跌进/她的洞,消失得/无踪无影。”总是在那条哭泣的长椅上“为伤害你、遗忘你的情人/而流泪”的女人,听说已经自杀了,三四个月过去了,我想到的是,“如果我见过你/我可能辜负你,或者你辜负/我。这样最好。(《几乎是一首成形的诗》)”和高大健康的德州女孩格莉娅分开,送她到机场的时候我答应给她写信,她也答应给我写信,但是后来“谁都没写。”她们消失,她们自杀,她们再没有写信,她们真的被排出了体外,对于还活着的我来说,我所怀疑的是靠不住的关系,“我回想起我生命中的/女人。/她们似乎不存在。(《钻头》)”而女人们也陷入了相同的困境,“不要剥光我的爱/你会发现是个模特;/不要剥光我的模特/你会发现/是我的爱。(《陷入困境》)”

女人根本不存在,女人被当成了剥光了的模特,这就是“一只动物被爱冲昏了头脑”的状态,而这也是一个缺失了爱的现实的投射。现实是“我们吃光动物/然后我们中的一个/吃光另一个,/我的爱人”,现实是“我见过太多目光呆滞的流浪汉坐在桥下喝着廉价葡萄酒”,现实是“你的屁股麻木了你的大脑麻木了你的心麻木了”:飞机撞上了冰山,牧师杀死了他的哥哥,运往秘鲁的棺材里装着一大块冰代替世界上最大的钻石,所有人都说着你爱我我爱你,最后一切都人间蒸发。现实才是真正应该被排出体外的东西,而排出体外的动作本身也构成现实,包括我和女人的电话,包括我边喝啤酒边大便的活着状态,包括我又走进了另一房间的悬置故事,我没有挣脱那只动物被冲昏了头脑的生活,而爱作为一个符号,它始终没有从肉体上离开,“我所认识的都是妓女,前妓女,/疯女人。”

但是,我走进另一个房间,是为了找到一个好女人,“我需要一个好女人/比我需要这台打字机还要紧,比我/需要汽车还要紧,比我需要/莫扎特还要紧,我太需要一个好女人了”,好女人是什么,是可以闻她的体香,是可以用指尖感觉她的身体,是可以看她枕着的枕头,是可以感觉到我要笑出的笑声,“我可以看她抚摸着猫,/我可以看她睡觉,/我可以看地板上她的拖鞋。”我知道好女人存在,但是我的困惑在于,她们到底在哪里?这是考布斯基笔下《穿格子连衣裙的安静纯洁的女孩》,是妓女之外的存在,是被冲昏了头脑的爱之外的存在,是肉欲之外的存在,但她们像不存在,就像我编辑打给我电话时我说的那样:“女孩们似乎已经/谢世。(《今晚》)”

今晚没有好女人,今晚没有纯洁的女孩,今晚没有爱到来,“提起裤子,我走进/另一个房间”或者是我重新进入“今晚”的开始,当告别了被爱冲昏了头脑的动物生活,在“我,还有那个老女人:伤心事”的诗辑中寻找我的重新命名。“我”是《这位诗人》,“这位诗人/已经喝了/两三天/他走出来/站在舞台上/看着/观众”,但其实是考布斯基站在舞台上看着自己,“这个诗人”也成为对自己最真实的定义,“this poethe'/d been drink/ ing2 0r 3 da/ ys and he w a/lked out……”前五行的诗,完全是喝得酩酊大醉时写的,这位诗人也便成为了酩酊大醉的考布斯基——他喝酒,他大醉,他写诗,他和“还有那个老女人”写伤心的事。第一人称单数的我在和贵妇人从购物中心出来之后,“只好让那只狗/孤零零地死在那儿”;第一人称单数的我抽了二十五根烟喝了不知多少的啤酒,但听到的只有响了一次的电话,而且是“有人拨错了”;第一人称单数的我想要“夹出灵魂/塞给那个长得漂亮的”,让她们合二为一;第一人称单数的我孤身一人“但不孤独”,看到墙上的插座也可以宣布“我赢了”;第一人称单数的我会把汉堡优惠广告和死去的麻雀埋掉。因为这样“可以让/我的城市/保持清洁”。

但是对于我来说,活着的状态,生活继续的现实,会更强烈地想到自己的死,“当我想到我的死/我想到有人还想和我做爱/当我不在她身边”,或者,“当我想到我的死/我想到所有的人都在等死”,已经五十五岁了,生活毫无安排,生活没有规律,“我想我应该通过太平洋公司/列出电话名单/直到我的和普通人的/一样多。”大约连最初对付背叛、孤独、手指上的倒刺、性病以及财政部门的经济报告的能力也逐渐丧失,那东西在清晨也不再勃起,批评家们希望我的越冬场“缩小成/乌龟/和气壳星”——我终于成了“干净老头”,正准备走进死亡。但是从醉酒的那天开始,我所写下的诗,我所命名的“这位诗人”,似乎应该在死之前再活一次,因为从来不曾改变的事是:“我必须写作”。那就返回,那就进入,那就写作,那就立下遗嘱:如何成为伟大的作家?当然要和更多的酒,更多更太多的酒;要一周至少参加一次赛马,不要过度运动;要一直睡到大中午,避免使用信用卡;“如果你有能耐去爱/首先爱自己”;要写情诗,即使是烂诗也要写下来,就像喝得酩酊大醉而写下“这位诗人”……

写给女人的情诗,这是考布斯基重新命名的“这位诗人”活着的状态,而分解开来,一件事还是女人,另一件事则是诗歌。《猩红》里的女人似乎不一样了,她们不再是被冲昏了头脑的动物,“总有一个女人/将你从另一个女人那里拯救”,她坐在门口读卡图卢斯的手抄本,“足足一个小时”;有着巨大耳环的她在两百年前被烧死在火刑柱上,现在却越来越美;她“披着火焰似的红头发的她从浴室里出来”,说“我的梳子呢”……猩红的女人,一种色彩学的重新定义和重新演绎,她们在我的房间里,她们渴望拯救并破坏一样东西,她们读着古代的手抄本在不害怕违背道德。之所以她们是猩红的女人,是因为她们构成了我诗歌的内容,是因为我第一次感到了悲伤,因为“这个诗人”开始写活着的情诗。

这个诗人写诗,在酒瓶、香烟的房间里,写“比那些掘墓者/写得要好的诗”,“我已经/叫我所有的女朋友/都去地狱”;这个诗人写诗,喝着德国啤酒想写一首牛逼的诗,但不打算写出来,睡去时,“依然等待着/不朽的诗篇。”这个诗人写诗,告诉女人第二部小说九月出版,作为艺术家,“应该让她的乳头保持坚挺/当我想着她有可能成为/弗朗辛·杜·普莱西克斯·格雷。(《艺术家们:》)”从诗人到艺术家,从不朽的诗篇到九月出版的小说,从超过掘墓人写的诗到让女人的乳头保持坚挺,这个诗人其实在对艺术家们的使命进行讽刺,也许我也是一个艺术家,也是一个诗人,但我不拯救别人,不拯救自己,甚至让乳头坚挺的女人成为弗朗辛·杜·普莱西克斯·格雷,所以在这个写烂情诗的诗人身上,艺术是比色情更庸俗的东西,爱只是一只“地狱冥犬”。

“他们的脸就像他们的诗:/那么像/他们互相认识/见面,讨厌,钦佩,接纳,抛弃/不断拉出更多的诗/更多更多的诗/还要多的诗/一场笨蛋的码字比赛:/哒哒哒,哒哒,哒哒哒,哒哒……(《一首刻薄的诗》)”写诗完全变成了将废物排出体外的活着状态,连欲望也被排出,性和肉体也被排出,当然爱也被排出,“我在下棋、做爱和/关心中牺牲/我在教堂闻到尿/我可以不再阅读/我可以不再睡觉(《爱是地狱冥犬》)”,没有了琳达,没有了凯瑟琳,没有了尼娜,只有属于醉酒者的绿色眼睛,只有活着的人蓝色的卧室,“兄弟们,我们真是最恶心/最低贱的种。(《同志们》)”

诗人曾经活着,那时他叫男人,诗人曾经写诗,那时他是我,诗人曾经做爱,那时他看到了不同的女人,诗人后来醉了,诗人后来堕落了,诗人后来死了,和所有写诗的诗人一样,艺术家一生就是从生到死从死到再死的过程,根本没有能力对付背叛、孤独、手指上的倒刺、性病以及财政部门的经济报告,“如果她不会画画/她可以留给我/一对金耳环/或者,一个人能留下的/记忆中的/一片耳朵。(《艺术家》)”