|

编号:C38·2171210·1436 |

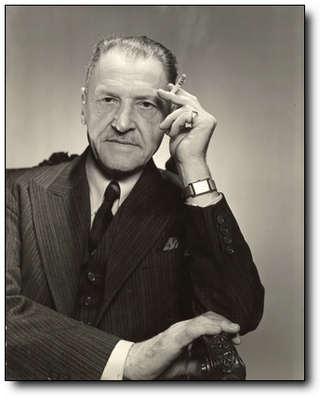

| 作者:【英】毛姆 |

| 出版:南海出版公司 |

| 版本:2017年07月第1版 |

| 定价:45.00元 |

| ISBN:9787544284950 |

| 页数:418页 |

《刀锋》是毛姆创作的长篇小说,首次出版于1944年。第一次世界大战前后,美国青年拉里因为好友在战争中猝然死亡,而开始向自己的内心展开深刻的追问:既然世间有善,为何恶亦相生?战后,拉里在故乡感受着美国建设一个 “宏伟而繁荣的时代”的热潮,却难以置身其间。他执拗地要寻求心中那个让他难以割舍的疑问。他在书籍中发掘,在静思中梳理。为此,他几乎投入了自己全部的精力与热情,甚至解除了与恋人伊莎贝尔的婚约。之后远遁法国,再后,开始周游世界。在印度,他从东方的《奥义书》踏上了心灵自我完善之路。毛姆将自己对世界和人生的思索凝聚于这部作品中,书中有他自己的心路历程的影子,小说表达的主题是对人生意义和自我存在意义的追寻。

《刀锋》:为了存在于它们身上的无限

“可你想想,所谓我,不光包括我的灵魂,还包括我的肉体,谁能决定,我的肉体在多大程度上决定了我?如果不是生了一只畸形的脚,那拜伦还是拜伦吗?如果不是得了癫痫症,陀思妥耶夫斯基还是陀思妥耶夫斯基吗?”

——《第六章》

我之存在,由肉体和灵魂结合在一起,当拜伦是拜伦,陀思妥耶夫斯基是陀思妥耶夫斯基,他们成为最表象特征里的自己就在于肉体,一只畸形的脚和身患的癫痫症,都是身体的一部分,但是肉体的残疾和疾病,如何影响灵魂?那一种悲剧人生不仅是肉体世界里的痛苦,也是灵魂意义上的挣扎,而化为文字,化为作品,更在于灵魂世界的态度,所以我成为自己,不只是灵魂这一种属性,它是肉体之果,是灵魂之因,更是一种衍化成作品的寄托。

如此成为我自己,却在拉里的世界里,成为一种分离,在他看来,肉体提供了一个驱壳,在那里只有自我主义,只有外在的个性,而要真正成为自己,则必须让灵魂摆脱自我主义——肉体站在了灵魂的对立面,个人主义站在了绝对和无限的对立面,所以在这种分裂的自我世界里,必须驱逐肉体的欲望,必须赶走物质的需求,必须去除表象的自我, “当我坐在木屋里抽烟斗时,我感觉比以往任何时候都有活力,我感觉有种力量要从我的身体里进发出来。到修道院里避世隐居并不适合我,我要居于繁华的世界里,爱这世上的一切,这不是为了它们,而是为了存在于它们身上的无限。”印度的五年求索,让拉里领悟到了生命的意义,自我的价值,那种 “它们身上的无限”是绝对的存在,是冷静,忍耐,是同情,无私,是自由,禁欲,而无限多抵达的那个高度甚至比宗教意义上的上帝更高一层。

印度五年修炼的感悟,是从发现自己身上的无限开始,而无限之发现,必然是看见了有限,看见了有限,必看见了被束缚的激情,被破坏的自由,被驾驭的欲望,甚至是肉体有关的创伤。这一切可以归结为拉里的疑问: “你没办法不问自己,人活着到底为了什么,生活到底有没有意义,还是你压根儿就控制不了自己的命运,到头来只会沦为稀里糊涂的悲剧。”所以拉里是从命运,甚至从宿命开始思考这个问题的,而在印度之前,是离开巴黎从比利时到德国,再沿着莱茵河去那个农场和煤矿;再往前,是他他离开芝加哥离开已经订婚的伊莎贝尔到巴黎 “游荡”;再往前,是他参加了战争成为飞行员,然后两次受伤……

往前往前再往前,是时间的逆行,却也是关于肉体世界的一次一次整理,当时间设定在1914年开始的那场战争,在某种程度上就是以外部的方式打开一种人生。成为飞行员去往法国参加战争,这是拉里变化的开始,因为战争他受伤,从肉体意义上留下了某种伤痕,而在灵魂意义上则是如监护人尼尔森所讲,是 “还没从战争的创伤中恢复过来”,那么是什么样的创伤?那就是一种突然而至的死亡,战友为了救自己而牺牲了,才二十二岁, “本来准备打完仗后回爱尔兰跟一个姑娘结婚的。”当拉里对未婚妻伊莎贝尔说起这段伤痛的回忆时,他把死亡看成是一种生活的终结: “一个小时前还是活蹦乱跳、有说有笑的人,转眼就直挺挺地躺在那里死了。生活就是这样残酷,这样无情。”无情的死降临,生命走向了终点,那么这是一种意义还是无意义?

拉里说出这段记忆,其实并非是因为同伴救自己牺牲而让自己有了某种愧疚感,更让他思考的是对于一个个体来说,死亡成为生命的终结如此残酷的降临,那么一个人在活着的时候应该如何体现价值?或者说命运如何在不死的时候找到灵魂的意义?当拉里思考这个问题的时候,已经是1919年了,已经是回到了美国芝加哥,时间和空间的改变,不是淡忘了这个问题,而是更突显了关于人生的终极意义。而正是时空的改变,环境的改变,以及价值观的冲击,对于拉里来说,反倒形成了一种束缚。因为他站着的这个世界是正在建设的美国,是正在发展的时代,有正充满欲求的人们。

伊莎贝尔的舅舅艾略特当然是拉里的对立面。当拉里在1919年战争结束时无法走出某种创伤,艾略特却在同样的时空里寻找机会。这是战争导致的两种走向,艾略特也经历了1914年的世界大战,只不过从参加救护队到在巴黎红十字会谋得一职,在到加入巴黎高级俱乐部,最后成为贵妇人口中的 “亲爱的艾略特”,他从地面飞向了人生的另一个高度,所谓 “飞黄腾达”几乎就是以一种俯视的目光看待战争。 “我想这一切的根源定是狂热的浪漫主义情调,他能在那些孱弱的法国公爵身上看到当年追随圣路易到圣地的十字军战士,在咋咋呼呼、猎捕狐狸的英国伯爵身上看到跟随亨利八世远赴金衣战场的祖先。跟这些人在一起,他觉得自己生活在过去那种广阔、雄伟的天地里。”这个一生把 “社会交际”当成是最大志愿的人,这个用古董装饰生活的长者,这个在教父面前成为狂热天主教徒的有教养的人,就是以浪漫主义的方式回到复古时代,那里有荣誉,有地位,有身份,有一切的名利。

所以当1919年艾略特和拉里相遇的时候,必是两种人生两个世界的碰撞,他对侄女伊莎贝尔说的是: “我觉得拉里永远都不会有什么出息,他一没钱,二没地位,格雷·马图林就完全不同了。他的祖上在爱尔兰就很有名望,家族中出过一位主教,一个戏剧家,还有好几个声名显赫的军人和学者。”不仅自己站在拉里的对面,他也让和拉里青梅竹马的伊莎贝尔站在对面,让追求伊莎贝尔却和拉里是好友的格雷站在对面,甚至整个芝加哥、整个美国都站在对面,在他看来,1919年随着战争的结束,一切都必须重建,而美国即将进入空前繁荣的时代,这是超越欧洲的机遇,而每一个人都应该抓住这个机遇, “脚踏实地干下去,赚的盆满钵满,然后再买一套公寓买一个城堡,便是最富足的人生。他和政府搞好关系,地方长宫、教区主教和副主教都会经常光临他的宴会,在他的世界里,有价值不菲的古董,有妖艳的贵妇人,有政府官员,有教会首领,即使当1929年纽约股市崩盘,艾略特也凭借他的投资理念赚到了钱,而他又把这笔钱投入到宗教事务中,他建造了教堂,获得了教会封的一个爵位。而且,当经济危机爆发,美国发展受阻,艾略特依然是一个 “最仁慈、最体贴、最大方”的人,他用自己的资产照顾伊莎贝尔和格雷夫妇,让他们度过困境。

但是对于艾略特来说,社交生活却变成了一个反讽,当他年纪渐大,又得了不治之症,却依然对社交充满热情, “他就像一个濒死的演员,等到上了妆,登上舞台,就会暂时忘却病痛。”但实际上,他已经被社交界抛弃了,人们甚至不愿再邀请他,艾略特都蒙在鼓里,当他临死之前还在想着没有回艾德娜的邀请,可以说,他的生命最后一刻还活在自我编织的社交舞台上,信奉 “天堂里没有平等一说”的他在现实中期望创造平等,但这种平等只是金钱、地位、名誉组合起来的人格,在某种意义上是另一种不平等。艾略特之存在,就是一种自我主义,甚至这种自我主义变成了一个国家的象征, “美国即将进入一个空前繁荣的时代”,甚至要超越欧洲,不是高瞻远瞩,而是自我封闭,当1929年那场危机到来的时候,梦想便成为了碎影。

“我把这一切都归功于上帝的直接介入,所以,我觉得我应该做点事情来回报上帝。”这是艾略特建造教堂时说的话,上帝让他在危机时不死,上帝就是一种救赎,而这无非是人造的上帝,是物质化的上帝。艾略特所代表的是一种 “社交”生活,他所影响的便是伊莎贝尔的婚姻,所以他反对伊莎贝尔和没有钱财没有地位的拉里结婚,却对祖上有着名望,家族中出过主教、戏剧家、军人、学者,现在有身份财富的格雷心有独钟,在他看来,伊莎贝尔嫁给格雷就是走向如美国一样的繁荣时代,未来尽在自我掌握中。艾略特以及姐姐布拉德利太太的价值观对伊莎贝尔产生了影响,虽然伊莎贝尔爱着拉里,但是她对于拉里的举动无法理解,也无法猜透他要去巴黎 “游荡”的意义,当她终于答应拉里去往巴黎,终于在巴黎见到了拉里,其实爱情已经再无挽回的余地,就像我曾经对伊莎贝尔所说的那样: “爱情好比一个蹩脚的水手,只要在海上航行,它立马就蔫了。到时候你和拉里之间隔着一个大西洋,你会吃惊地发现,起航之前再怎么无法忍受的痛苦,都会变得微不足道。”当一个爱看书寻求知识、毫不顾忌自己生活、不工作的拉里出现在她面前的时候,不是隔着一个大西洋,而是隔着永远无法弥合的距离,伊莎贝尔带着艾略特的影子说: “我这么年轻,想生活得有滋有味的。别人可以做的事情我一样都不能少,我想去参加宴会,参加舞会。我想打高尔夫,骑马。我想穿漂亮的衣服,要是一个女孩子穿的衣服没有周围的人好,你能想象得到有多难堪吗?”而拉里却说: “我想弄明白世上有没有上帝,想弄明白世上为什么会有罪恶。我想知道我的灵魂会不会不朽,是不是我死之后一切也就结束了。”当她让拉里重新回到美国,然后结婚生活,拉里依然坚持着说: “我做不到,亲爱的。这样回去对我来说简直就是死亡,等于出卖了我的灵魂。”

解除婚约,这便是两人那无法弥合距离的写照,物质和精神,名誉和信仰,金钱和上帝,他们完全走向了两个极端。而从战争中走过来的拉里,到底在找寻什么?他想知道世上为什么会有罪恶,想知道到底有没有上帝,想知道灵魂能不能不朽,就是回到了战争年代那一场发生在自己面前的死亡,在他看来,生命在肉体的寂灭中走向了终点,那时灵魂也就不会存在了,所以肉体主宰着一切,而那些金钱、名誉、地位,甚至婚姻也都是肉体之一种,所以在他看来,肉体又走到了灵魂的反面,构筑了一种罪恶的欲望存在,所以离开美国前往巴黎,他所找寻的是知识,渴望在知识的海洋里发现永恒的东西,而金钱就成为 “一文不值”的东西,婚姻也成为了束缚,成为了羁绊,所以他把这一阶段的生活命名为 “游荡”——是将灵魂放在一种绝对自由的生活中。

但是,在拉里追逐自由的生活中,在放弃婚姻的 “游荡”故事里,他所遇到的第一个女人是农场里的埃莉和贝克尔太太,当时他和科斯提在欧洲旅行,离开法国,穿过比利时,沿着德国莱茵河往下,这是一种自由放逐灵魂的生活,但是拉里无可避免地陷入到肉体的渴求中,它反而变成了一种困境,所以为了解决生存问题,他们只能找活干,于是遇到了在农场里的两个女人, “我可不是什么农夫的妻子,而是农夫的寡妇,一个为祖国献出生命的英雄的寡妇。”当寡妇埃莉在那个晚上以一种占有的方式接近他的肉体时,一种悖论似乎形成了:他是男人,却被女人占有;他鄙视肉体,却陷在肉体的困境中,而且埃莉是寡妇,丈夫 “为了祖国现出生命”,是不是就像那个在战场上死在拉里面前的二十二岁的战友?同样被战争夺去了生命,同样是肉体造成了死亡,拉里为什么在那个夜晚面对埃莉的欲望时,最后选择逃离?

其实他完全可以用满足埃莉欲望的方式补偿死去战友的遗憾,但是那一晚的 “被厮混”在他看来却是一种耻辱,实际上对于拉里来说,此时的他已经不再是一个对沉浸在肉体死亡的悲痛中的人,他已经把肉体看成了灵魂的对立面,所以欲望是肮脏的,是可耻的。这是拉里关于灵与肉的第二阶段,当他回到巴黎,遇到同样死了丈夫的苏珊时,却又进入了第三阶段,而那个时候他已经在印度呆了五年,学会了冥想,认识了生命轮回,抛弃了自我主义, “我相信,上帝只在我心里。”这种自我即上帝的信仰,对于他来说,则需要在现实生活中找到归宿, “我很想知道,艺术能否为我指出宗教无法指出的路。”所以绘画的苏珊成为了拉里的情人,在拉里看来,苏珊就是一个艺术品, “他(拉里)还真是个奇怪的情人,非常亲切,充满热情,甚至非常温柔,刚猛却不激昂,如果你懂我意思的话,一点不下流……我关上门的时候,看到他拿起书,从他先前停下来的地方继续看下去。”苏珊这样评价拉里,情人关系对于他们来说似乎已经完全抛弃了肉体,做爱就像艺术创作,而做完事好不妨碍地看书,艺术又回归到灵魂。而苏珊最后离开了拉里, “我自己就差点爱上他了,这还不如爱上水中的倒影,一缕阳光,或者天空中的一朵云呢,我总算没陷进去。即使现想起当时的险境,我还不寒而栗呢。”不是自己爱上了倒影,是因为拉里一直爱着苏珊的倒影,艺术的倒影,灵魂的倒影。

而爱上苏菲呢?同样是死了丈夫,苏菲的存在却走向了另一种堕落,她酗酒、吸毒,和男人上床,曾经生活在天堂里,当男人和孩子在车祸中遇难,她便失去了天堂,她用这样的方式报复残酷的生活, “绝望之下,她一头扎进了地狱。我能想象,她是那种宁为玉碎、不为瓦全的人。”这样一个女人在伊莎贝尔世俗的眼光中,就是一种堕落,甚至是原罪思想造成的恶, “恶就是恶,一直都在。”但是拉里却爱上了她,甚至还和她结婚,拉里的解释是: “我想她是个能力卓绝的人。她并不傻,也不自作多情,而是让人觉得她是一个纯洁的人,一个奇怪却高尚的灵魂。”一个堕落的女人,是肉体的堕落,但是她却在写诗,写优美的诗,写纯洁的诗,这就是她灵魂存在的意义,而拉里爱上她就是为了这一个灵魂。但是把自己当成上帝的拉里绝不仅仅是喜欢她的那种诗歌意义上的灵魂,而是要进一步拯救她,我对伊莎贝尔说: “他的欲望最重要,不不,不只是欲望,而是一种急切的在他心里呐喊的需要,他认识的一个天真女孩如今成了荡妇,他需要去拯救她的灵魂。”

在拉里的生命中出现了不同的女人,伊莎贝尔和他青梅竹马,几乎已经走入了婚礼的殿堂,是战争改变了这一切,但其实是拉里远离了伊莎贝尔代表的世俗世界;他遇到的第二个女人是农场的埃莉,当他以逃离的方式拒绝肉体,就是在远离欲望生活;苏珊是画家,他爱上她就是爱上了艺术,艺术接近了灵魂,但仅仅是媒介,最后的离开就是离开艺术生活,而苏菲则代表着堕落的肉体和纯洁的灵魂的结合,拉里爱上他就是要把自己当成上帝完成最后的救赎。四个女人,共同构筑了拉里追寻人生意义的不同阶段,而拉里似乎就是以这样的方式越来越接近他的终点,越来越成为上帝,但是最后的反转却是:苏菲在距婚礼还有三天的时候神秘失踪了,一年后苏菲告诉我当初逃婚的理由是: “亲爱的,到了紧急关头,我不能把我自己看成抹大拉的玛丽亚,把他当作耶稣,基督。这行不通。”

不想把他当成耶稣,就是不想把自己当成一个被救赎者,也就是说,苏菲依然喜欢那种堕落,甚至拉里所认为的灵魂的纯洁其实也是堕落之一种——苏菲无法像拉里一样活在冷静、忍耐、同情、无私、禁欲的世界里,无法忍受戒酒和不食毒品的生活中,即使在她死后房间里发现的所谓灵魂诗歌,也都是有着堕落的影子:波德莱尔、兰博和艾略特的诗集。 “她拥有可爱的灵魂,为人热诚,有理想,慷慨大方。她的理想很伟大,就算是她寻求毁灭的方式,也具有悲剧性的崇高意味。”这是拉里对她的评价。当没有了玛利亚,耶稣之存在还有什么意义?自己即上帝的另一个意义是:只有自己才能救赎自己。所以最后的拉里还是回到了美国, “我明白。人们必须向环境妥协,我当然会去工作。等我回到美国,就去汽车修理厂找份工作。我是个不错的修理工,找份工作应该不难。”

离开和回来,似乎是一个循环,但是当这一切重新归于平静的时候,反倒变成了一种沦落, “拉里已经如愿以偿,融进了喧嚣的人世,在那个世界,不同的利益冲突纷扰,混乱得叫人迷失。渴望良善,表面上过分自信,内心中却畏首畏尾,如此友善,却又如此冷酷,如此真挚,却又如此戒备,如此卑鄙,却又如此慷慨,这就是美国人。”这像是对于一个时代的喟叹,对于一个国家的感慨,而在这个宏大的时代里,每一个人其实都回到了肉体生存的意义上,所谓高尚的爱情,所谓纯洁的灵魂,所谓艺术,所谓宗教,都无法逃离最后的归宿:

毕竟,所有我关注的人都得偿所愿:艾略特拥有了显赫的社会地位;伊莎贝尔继承了一大笔遗产,居住在活跃而有教养的社会里;格雷有了稳定的工作,收入颇丰,过着朝九晚五的生活;苏珊娜·鲁维埃得到了安稳的生活;苏菲告别了人世;拉里得到了满足。不管高傲且文化修养极高的人有多吹毛求疵,我们普通人在心里还是喜欢出色的故事。如此一来,我的故事结局或许倒也算令人满意。

拜伦是长着一只畸形脚的拜伦,陀思妥耶夫斯基是患有癫痫症的陀思妥耶夫斯基,拉里是最后拥有一个肉体活着的拉里,那一切的追寻,探求,发现,冥想不是没有意义,而是最后都无法成为改变世界的那把锋利的剃刀,就像《羯陀奥义书》上所说: “剃刀边缘无比锋利,欲通过者无不艰辛;是故圣者常言,救赎之道难行。”