|

编号:S38·2130320·0969 |

| 作者:【瑞典】特朗斯特罗姆 著 | |

| 出版:四川文艺出版社 | |

| 版本:2012年04月第一版 | |

| 定价:45.00元亚马逊27.30元 | |

| ISBN:9787541134111 | |

| 页数:412页 |

腰封上写着:“2011年诺贝尔文学奖获得者、20世纪以来世界最伟大的诗人之一、少而精的典范,每首诗都近乎完美、他的诗歌已经成为人类精神财富的一部分……”依然是有“之一”之最,依然是完美和经典,作为特朗斯特罗姆诗歌全集中文首版,这些造势的宣传恰好与封面的黑白沉思影像形成强烈对比。当然另一种说法是关于诗人纪年的:15年来,唯一一个获诺贝尔文学奖的诗人;20年来,偏瘫的身体,仅靠一只手写作;30年来,他的诗歌影响了整整一代中国实力派诗人;80年来,他坚持只用诗歌一种文体进行创作。诗集收录了特朗斯特罗姆从1954年至今创作的《17首诗》《途中的秘密》《完成一半的天空》《音色和足迹》等13部诗集近200首诗歌,囊括了特朗斯特朗姆迄今为止的所有作品,还收录了诺贝尔文学奖授奖词、译者序言和作者创作于1993年的回忆文章。

八月二日。某个东西想得以表达,但词不答应。

某个东西无法表达。

失语症。

没有词,但或许有风格……

——《波罗的海》

记忆的词语,风格的词语,诗的词语,写在1974年的《波罗的海》的那艘船上,“穿行岛屿和海水奇妙的迷宫”的不是一个可以命名的词,和一首船,他们可以用集体的名义写在1884年的台历上:蒸汽轮猛虎号、机帆船远洋号、蒸汽轮圣彼得号,有关的名字和目的地、吞水量有关,也与那些逝去的记忆有关。只是在航行在逝去的岁月里,唯一记住的或许是那个导航员的外公,在词语的海洋里依次记下这样的时间:“在无线电天线时代出现之前。”或者是刻在航标船记录上的文字:“1915年秋,人们夜不能寐……”上世纪中叶,一百年,航行在波罗的海里的故事从来没有寓意,有的只是难以逃脱的吞噬感,海浪的呼啸“来自敞开的大门,来自关闭的大门。”,来自“已有的影子后面又添加了新的影子”,或者来自“他们在瞬间登陆。他们被抹去”的1865年的照片。只是,当翻过一页,那些记忆就已经成为世界不可分割的一部分:“我不知道我们是在世界的初始,还是在世界的末日。”

我的故事其实无法触及那些有着确切纪年的地方,初始和末日是时间的两端,是出口和进口,也是外公和外婆,“从一个岛漂到/另一个岛”:然后是疑问:“谁愿收养玛丽亚?!”只有海是构不成记忆的序列的,那个被记录的1884年是有关表达和不能表达的困惑,是有关时间的存在和虚无的困惑:“七月三十日,海湾偏离了常规——水母多年来第一次”,接着是“八月二日。某个东西想得以表达,但词不答应。”而到了“八月三日。潮湿的草地上/来自中世纪的问候拖着脚步在走:一只蜗牛。”把命运交给某一阵波浪,是不是就是在对抗着时间,对抗着漂泊和死亡,就像外婆的某段历史里,有着“她的父母早逝,父亲先死”的记录。收养一个圣洁的女人和寡妇一样,是必须承受“没人记得。没人”的沧桑和死亡。

是的,这是特朗斯特罗姆1974年的《波罗的海》,而在记忆的那个部分里,是1993年的“我”:“我外公,卡尔·海尔默·维斯特贝里,生于1860年。他当过领触亢员,是我的亲密朋友,比我大七十一岁。奇怪的是,他跟自己外公的年龄也差这么多,他外公生于1789年:巴士底狱被攻占,安杰拉兵变,莫扎特完成他的单簧管五重奏。好像在时间里退了两个相等的步子,两大步,其实没那么大。我们能触摸历史。”六十一岁也是一个序列,其实和时间没有关系,只有记忆残存着那部分,是最难接近的部分,也是记忆的记忆,燃烧起来,要把那些海浪都推回到虚无中去。

宛如“彗星尾巴靠后的部分”,特朗斯特罗姆说,“写这些字的时候我已年近六十。”六十的词语和六十一的记忆,它们相距很远的距离,不是海,是城市,不是波罗的海是斯德哥尔摩,不是命运里的波浪,是无依无靠的“死亡经验”。特朗斯特罗姆用1993年的记忆寻找那段历史,而迷失的那个城市里,只有“记忆看见我”,而这样的记忆同样可以穿透时间穿透那些历史,“起初他很空,只是一个名字/但他的思想/比时间游得快/并追上了我们。”

名字就时刻在诗歌丰碑上的特朗斯特罗姆,“他写诗,不仅短,而且慢。 平均一年只写两三首,四五年才出一本诗集,每本诗集一般不超过二十首。80年来,他总共才发表163首诗。 昨天,他得了个诺贝尔文学奖,他是瑞典诗人托马斯·特兰斯特勒默。” 这是一种特朗斯特罗姆以外的评价,他不知道这是在记忆看不见的地方,却同样是词语,印在某一本杂志上,古老中国的,相同的说法还有如下一句:“不言而喻,一首用三年写的短诗,一定比一部用三礼拜写的长篇要好。”在最底部,书页被压着,翻译者或者出版者,总是在最后的书写里表达敬仰,可是“一定”本身就是一个哗众取宠的词语,三年和三个礼拜,并不是唯一可以对比的时间,而短诗和长篇,当然也在不同的世界里,敬仰不是为了贬低其他,同样,垫在最后的词语也不是为了凸显封面的缄默。

黑白的头像,凝固在那书页的封面上,一只手支着下巴的举动是一种思考,但是不讲话的特朗斯特罗姆望着前方的世界必须要说点什么。只是词语还在不在记忆里?“1990年12月,他中风右半身瘫痪,但仍坚持着创作。”只是生理上的失语而已,而那深邃的目光里如何抵抗时间的物理和生理上的侵袭?不讲话意味着另一种生活,就如1884年的另一种历史,记录在台历上,而外面却是波涛汹涌,吞没着那些船只,也像那个不答应的词语,虽然在失语,却创造着另一种风格,这种风格似乎是特朗斯特罗姆最后的声音:

厌倦所有带来词的人,词而不是语言,

我走向雪覆盖的岛屿。

荒野没有词。

空白之页向四方展开!

我遇到雪上鹿蹄的痕迹。

语言而不是词。

2011年,诺贝尔文学奖,妻子的发言,阅读和见证,以及对于时间和记忆的坚守,《自1979年3月》完全可以在特朗斯特罗姆的人生地图上找到那个时间点,相似的还有《来自1860年的岛屿》、《一幅1844年的速写》、《自1947年冬》、《七二年十二月晚》、《1966年——写于冰雪消融》,在时间构筑的记忆片段里,消融的绝不只是词语,绝不是“被覆盖的岛屿”。当然更可以走向一个永远存在的瞬间:《三点钟,伊兹密尔》,空荡的大街,三点钟的马蹄,光墙里的黑暗,以及“两个乞丐。一个缺腿——/被另一个背着四处走动”爬动的城市里有着具象的人,乞丐或者残缺的人,走动着,但是他们是“已在自己世界/行走了一半”的诗人吗?是“向早晨绿色的地带降落”的漫游者吗?是鼹鼠?也是鹰?不管是谁,三点钟的世界里一定有着我们马上能看见和感受的人,而那种个体的生存却充满着强迫和梦想,“火车开动/带走外衣和灵魂”的旅行其实只是一种行为方式,带走脸和公文包,而在终点站,“有多少人跟随?四个,/五个,就这些。”

就这些的跟随者,当然不是为了崇高的信仰,也不是为了活着的词语,而在记忆有关的时间里,我们跟随着另一些名字,他们是离开沉重的城市的“梭罗”,他们也是住在“彼得堡和毁灭在同一纬度”的果戈理,而远古时代的维纳姆伊恩,依然是马,依然是海水,而他的命运却在被分离的书写中:“那个和他相似的人对他嫉妒/不已,暗暗和他的女人幽会。/影子汇成一股奔涌的潮水——”是的,在远古时代,仅仅是相似的人,而相似的命运是不是就如那两个乞丐,和城市一样爬行?

看见了影子,看见了历史中的沉浮和“相似”,这种相似宛如六十一年的“外公的轮回”,会击破看见的记忆:“这一切就像历史:我们的劝在。我们下沉,我们聆听。”而最终的意义无非是把存在变成一种和“大地融为一体”,而在“昼夜里衰老”的相似中,就是一个慢慢变成你自己的记忆。当我变成了你,相似无处不在,而面对着相似的历史,更多的则是寻找真正的个体,真正的自我。其实分离一直存在,不管是梭罗、果戈理的“他者”,还是外公有关的波罗的海,我们总是会看见那个自己的肖像:

他身上的自我在休息。

自我存在。他不去感受

所以自我活着,存在。

自我是什么?活着,存在?而最为关键的是“当我看见自我/自我已经消失,一个洞出现,/我像阿丽丝那样坠落其间。”一个认识的男人,并不是真正的自我,不是镜子里的肖像,不是历史中的肖像,所以我看见自我成为一个悖论,就像特朗斯特罗姆对于词语和言说的悖论,“词而不是语言”是一种禁锢,还是一种逃避?这或许和真理有关:“另一世界也就是眼下的世界。”却像一本《暮秋之夜的小说开头》:“我读玻璃之书,看到的却是别的:/穿过墙纸的污点/是活着的死人/他们想要自己的肖像!”而在不同的书写中,词语抵达的不是自我,是对方,是他者。《画廊》里“我们中的某人确实看到了对方”;《零度以下》里“一句从未写下的圣经:‘到我这里来吧,因为我和你一样自相矛盾。’”自相矛盾的不是真理,不是信仰,仅仅是一句擦过圣经的幻想,那分明有着如乞丐一样残缺的肉体,是“没脚的蜥蜴”,是“妖魔”,在“乞讨的教堂,在没有文字的虔诚里”,连死都得不到宽恕,而那“错写在石上的上帝的名字并不存在”。所以自我只是一个虚设的神话,一个“不可分辨者”,一个在盲目中踏上征程的人,所以人世中的那些道路上布满了影子,生者和死者,影子和身体,都在分离,都是那些“被遗忘的船长”,只有虚幻的恶影子成为自我阐述的注解:“我们有许多影子。我走在九月夜晚/家的路上,Y/从躺了四十年的坟墓里爬出/同我结伴而行。”

|

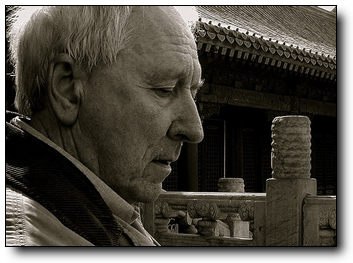

| 故宫前的特朗斯特罗姆 |

寻找自我和非我是痛苦的,甚至是一种抵达心灵的折磨,而在词语的阅读中,作为一种隐喻,完全可以在特朗斯特罗姆的“四月与沉寂”中找到归宿:“我被我的影子拎着/像一把提琴/被自己的黑盒拎着。”所以在特朗斯特罗姆的诗歌丛林里,只有牧歌响起,“但一天,死者和活者交换起位子,森林活动起来。”而作为一种失语方式,中风而带来的是不是也是“交换起位子”?所以在那份2011年被解读的《授奖词》里说:“这个极其容易被淹没的‘我’,代表了那毫无防御的中心。”

这种毫无预防似乎正是那时间里的“石头”,在生存边界所抵达的高原,却可以被石头一样的沉重击碎,“玻璃般透明地跌向/仅只是我们/自身的深底”。在生命更低处的存在中,中心便只是那无尽的海,那乞丐的城市,那1844年的台历,以及那些被分离的自我,所谓词语的淹没,是不是就是这样消灭了语言,“那时我刚抵达那座都市,人125号大街,一条风中垃圾飞舞的大街。我,一个喜爱在人群中闲逛,消隐,沉人文本海洋的T。”影子的Y和沉入文本的T,特朗斯特罗姆就是要在没有属性、未知的符号里找到词语最后的存在方式。

30年代的迷失不是记忆的迷失,而是那些生存着的城市的迷失,所以对于一个只沉浸在词语、蝴蝶的博物馆、石头、漫游者的诗人,对于一系列的“语言”有着天生的拒斥心里:“对于社会问题、阶级问题、工会、同盟、经济、资源分配、社会主义、资本主义等问题,我确实一窍不通。‘共产党’指的是一个喜欢俄国的人;‘右翼’有些暧昧,因为这个党的部分成员倾向德国。”不是逃避,是不想进入“不答应”的词语世界,那里有魔鬼,有看起来是影子的自我,但是比生理上的疾病更痛苦的是另一种变形:“生活最重要的因素是病。世界是一座大医院。我看见人类从灵魂到肉体都变了形。”

只是当他拄着拐杖,在古老中国的故宫门前留影的时候,是不是也会忘记另一个城市的病,这个在他的笔下有着丰富迷宫色彩的国度里,公园、白蝴蝶、菜粉蝶、玲珑的脸、鲤鱼、自行车所组成的意象恰恰是关于词语的另一种“失语”:“我被无法读懂的文字包围,我是一个地道的文盲。”可是为什么无法读懂,那照片上的眼光却充满喜悦和满足?

或者并不存在一种国度意义上的“他者”,也不存在东方文明的魅力,在词与词的边界,只是看见了一扇“敞开的窗户”,而在那里失语依然存在:

我不知道我的头

该转向何处——

视线被分成两爿

像马。