|

编号:C29·2160227·1269 |

| 作者:周汝昌 著 | |

| 出版:作家出版社 | |

| 版本:2008年04月第一版 | |

| 定价: | |

| ISBN:9787506342599 | |

| 页数:287页 |

“《红楼梦》之红,即她的真美,就正是‘别样’的红,简单无法形容,没有一个切当的字眼可以用得上。那么,我们自然就会不断地追寻这个‘别样红’的各种缘由、因素,究竟是什么神奇的奥妙,竟使得这部‘小说’如此地夺人眼目,更令人叹为一万部书也比不上她这个‘别样’?”周汝昌认为“别样红”概括了《红楼梦》这部著作异乎寻常的内容、意义和艺术成,“她的文采之美,她的超凡迈俗的鲜活之气,那一种人间的情缘和诗词境界——远远望上去,就全与众不同。”《红楼别样红》是当代学者、红学家周汝昌重读曹雪芹《红楼梦》的新感受、新思量,全书分十二个小章节,内容是以感悟为主的新收获。

《红楼别样红》:聚散无端湘水云

只因要读懂《红楼梦》,特别是那其中之须先研究破解“荒唐言”、“辛酸泪”各各何指,而又紧紧地连在一起,成了一件事的“反正面”。这就是“红学”。

——《骥尾篇——说说“红学”的热闹》

反正面,却是正反事,先是那“一把辛酸泪”,再是“满纸荒唐言”,辛酸泪是实录,荒唐言才是创作,这一前一后,一实一虚构成了《红楼梦》真正的意义,是调和两方的矛盾才形成了“红学”,所以红学不是因红楼为“梦”而成为虚幻,周汝昌说,这其实是“古语的反词,名为梦幻,正是真实,而这种真实就是“真事隐去”的真实,而真事才是“辛酸泪”的全部构架——“‘红学’者,目的就在力图弄清曹雪芹用‘荒唐言’写出的‘辛酸泪’,既见其外形,又晓其内在,合起来方能真正读懂了《红楼梦》,懂了的同时也就领受了那个难以言传的‘味’。”

周汝昌说自己研究红楼整整六十年,也标识“说我是个‘考证派’,无容置疑”,这“无容置疑”的背后就是把“满纸荒唐言”以逆构的方式考证“一把辛酸泪”的实录意义,不是一种关于谜面和谜底的互文关系,而是从梦幻的文本中寻找历史的证据。所以首先是这“伟大”的作品,然后才是和曹雪芹有关的证据,是谓“别样红”,就是在与众不同中找到其个性,而这种个性在周汝昌看来是无所倚无所待的,“一生爱好是天然”,是内在而外照的,是不乞灵于自身以外去物色的。

但是,很明显,“别样红”的红学在周汝昌那里是唯一的,所以在曹雪芹所做前八十回之后的《红楼梦》,已经预兆了最后的结局,而这样的结局并非是最固化为高鹗后四十回的那种家族衰落末路,爱情分崩离析的结局,甚至在周汝昌看来,高鹗的续作乃是“伪作”,那无非是令人作呕的“扭捏”和“堆砌”——“总以为高续伪书是‘对’的,一部书除了林黛玉就什么思想艺术都不存在了。这个错觉很难难解脱匡救。”也就是说,这根本就违反了“一把辛酸泪,满纸荒唐言”的红学脉络。

一生爱好是天然,“扭捏”和“堆砌”当然是造作,而在否定之中,天然的“别样红”到底红在哪里?周汝昌最坚持的一个观点是,红楼梦的归宿应该是贾宝玉和史湘云的最后相会,也就是说不管是兴衰说,还是爱情说,真正的女主角应该是湘云。这在很多人看来是成见和偏爱,而在周汝昌看来,却正是一把辛酸泪的真事和满纸荒唐言的审美的结合。为什么主角是湘云,传统所认为的宝玉和黛玉的爱情悲剧又去了哪里?周汝昌也说,在很多人看来,史湘云是和薛宝钗被划为一党,与林黛玉“旗鼓相当”,甚至“排营对垒”,而实际上这种分类自然是走向了高鹗式的布局陷阱里。周汝昌认为宝玉对宝钗和黛玉的态度是“平起平坐”的,“一无扬张抑李,二不贬瘦褒肥”,最明确的便是那一句:“可叹停机德,堪怜咏絮才!玉带林中挂,金簪雪里埋。”“玉带林中挂”即写黛玉,“金簪雪乡里埋”便将的是宝钗,所以部分先后,都在宝玉的世界里成为可叹可怜的过客而已。

|

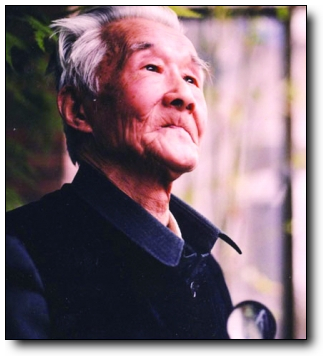

| 周汝昌:解得鸿蒙原蕴水,深情似水水如天 |

那么,史湘云为何会成为主角?在周汝昌的观点里,有缘分论,有情感论,有预言论,有线索论,有文字论,也有突兀论。缘分论是从那一句“都道是金玉姻缘,俺只念木石前盟!”而来,周汝昌认为,金玉奇缘是表象,是一个高鹗式的陷阱而已,而真正的缘分是“木石前缘”,前缘便是旧盟,谁和宝玉有旧盟?当然是湘云,“原来,宝玉是自幼与湘云最亲厚的,因为这表妹是祖母的内孙女,她随祖姑常住贾府,故二人才真是‘青梅竹马’之深情至戚。”而当黛玉出现,并非是新的情感的起点,而只不过是宝玉失落了湘云之后的一种心理填补,也就是说,在宝玉和宝钗、黛玉相见之前,就已经和湘云相处很久,而且缘分早就定了,宝钗和黛玉只不过是一种新的情缘,和旧盟比起来,“深浅亲疏厚薄太不一样”,甚至没办法比较。宝玉在续《庄》中说:“彼钗、玉、花、麝者,皆张其罗而穴其隧,所以迷眩缠陷天下者也。”在周汝昌看来,把钗、玉、花、麝者放在一起,而界定为一种“迷眩缠陷天下”的东西,就其实把湘云单独列了开来,具有不一样的分量。而这种处理,其实就是更为深层次的“书前书”和“书外书”——“此即构成它所以成为‘自传’性小说的重要标志与‘体例’”。

而其实,宝玉和湘云的那种基于缘分的情感也并非空穴来风,那一次湘云回家、恋恋不舍,宝玉送至门口,湘云回头向他叮嘱,那一个场景在周汝昌读来为之泫然心动,“觉得这比黛玉那天天流的泪要感人得多得多。”宝玉和湘云感情深厚,而在周汝昌看来,他们之间的这种感情更符合婚姻观,如果宝玉娶了黛玉,一个只会写葬花诗,只会落泪哀愁的人,到最后连“生活都不能自理”,结局无非是饿死,而曹雪芹也不想写成那样的小说,而与宝钗,虽然她是会过日子,会理家,但是却失去了诗意生活,而只有湘云,“德、言、容、工,才貌情思,样样具备而且超群”,她身上有宝钗和黛玉不具备的英气、豪气、侠气、正义气、爽利气,也就是说,他才是宝玉真正的情感归宿。

当然,这种真正的“木石前盟”在红楼梦里早就有了文字的佐证,在太虚幻境十二钗的“曲文”中,《乐中悲》说:“厮配得才貌仙郎,博得个地久天长。准折得幼年时坎坷形状。终久是云散高唐,水涸湘江。这是尘寰中消长数应当,何必枉悲伤!”周汝昌的疑问是,谁配称“仙郎”?在他看来,整个红楼梦,除却宝玉,没有哪个男子配称“仙”字,湘云后来嫁给了卫若兰,但是卫若兰从来不带有“仙”的来历和气质。这里就涉及到宝玉的定位,周汝昌认为宝玉的性格里有“刚性”,因为其有立足之境,便是所谓的“原则性”,在刚性之外,又有柔性,而这柔性和刚性组合成的是一种“情”,他不懂自私,不博爱,不自由地“损人利益”,在他身上体现的是“唯人主义”,而这唯人主义便使得他成为“情圣”:“宝玉是个情痴情种的最高代表。他的情,至大,至广,至诚,至切,至滦,至厚,至痛,至真,至善,至美。这是一颗无可比喻的人类心田、心地、心境、心灵。”所以周汝昌提升他为“新型圣人”——“他的崭新的价值观已然超越了以往的社会人生的标准尺度,而达到了一个升华至美、至大无名的境界。”

宝玉是圣人,湘云又是完美女性代表,他们之间的这种情感似乎是天然注定的。但是这种旧盟式的爱情注解其实在红楼里是隐秘的,但是周汝昌却从字里行间找出证据里。宝玉入园后,曾有“四时即事”的诗歌,中其《春夜即事》中说:“枕上轻寒窗外雨,眼前春色梦中人”,春色梦中人是谁,湘云曾有诗歌云“一场春梦日西斜”,所以入梦醒梦,就是一种悲欢离合。而当初警幻仙子警示宝玉的时候,那首歌里有“春梦随云散,飞花逐水流”,周汝昌认为,上句专属湘云,下句才包括以黛钗为代表的众多群芳、千红、万艳。“春梦”专属于“云”,就是预示着湘云多经历坎坷漂泊分散,而她自称是“梦中人”,也是与宝玉诗句遥遥呼应。“梦中人”在何处相见?当然是“枕上轻寒窗外雨”的“枕上”,在《红楼梦》中,一书,群芳夜宴时写到枕,那时宝玉所倚的枕名曰“红香枕”,红香是芍药,皆特属湘云的象征丽色,而湘云的别号就是“枕霞旧友”。

“湘”在《九歌·湘君湘夫人》中找到注脚,“蜗翊兮秋风,洞庭波兮木叶下”在周汝昌看来,就是湘云的季节,而“思公子兮未敢言”是宝湘遭变的线索;“云”则是梦云,懂了云才能解梦,才胜了花,也是一个暗示;而在湘云之外,“史”姓也暗含天机,“质胜文则野,文胜质则史。”周汝昌认为,史就是野,“既以史实为据,又有文学的胜境”,如果说“林”和“薛”这两个姓是关于“荒唐言”的,那么“史”就是“真事隐去”的真事——“一把辛酸泪”,在此不在彼。而在名字之外,史湘云的故事总和红楼中的新阶段有关联,第三十一回金麒麟,第三十七回海棠诗,第七十回柳絮词,以至第四十九回脂粉香娃,所以周汝昌说:“只有湘云才是后半部的主角,与宝玉为对者,这个布局大章法,还不清楚吗?”

缘分论、情感论、预言论、线索论、文字论,还有突兀论,为什么史湘云在红楼中前无介绍后不交待,不是到是谁,来自哪家,是何亲戚,什么相貌,何等衣妆,只是一句“史大姑娘来了!”,而来了之后,也无“笔法”。对此,周汝昌的解释是,因为湘云就是一个熟人,就是旧识,她出来何必要去介绍,而这也正是曹雪芹的一种心态的大自由、大真实的表现——“湘云的原型是他最深印于心、刻不能忘的亲人,他太熟悉了,以至潜意识中以为读者也如此,早就太熟悉了,你只说一句她来了,就足够了”。所以突兀并非突兀,而是太熟悉懒得铺陈,懒得介绍。

而宝玉和湘云之感情,并非只是一种“荒唐言”的虚构,在周汝昌看来,它最后的指向便是“生平论”,也就是说,宝玉之于学芹,正如脂砚之于湘云。红楼从一开始就隐含着一条政治棋局明争暗斗的气象,从丫鬟茜雪的重现看出是曹雪芹祖父之海棠诗典,从薛宝琴的《西江月》中的“三春事业付东风”考证是弘皙谋策推翻乾隆“大逆案”,从贾珍为秦可卿寻棺木的“义忠亲王老千岁”引出康熙的“忠臣孝子”,从雪芹笔下的“北静王”联系到康熙第二十一皇子被封慎郡王……这一条政治线索便是红楼梦真正的“本事”:“康熙废太子胤扔,被雍正谋夺了帝位,而胤扔长子弘皙欲报此仇,秘策推翻乾隆,又遭失败。两番罹祸,到乾隆五年案破,此一条十分重大的‘贵势’伏脉承传,方告结束,而雪芹家族正是因这一逆案而再度抄没治罪——家亡人散。”

而从这一条政治线索落脚为情感线索,也正是宝玉和湘云的最后归宿,而在曹雪芹和脂砚中也看出端倪,脂砚称“石兄”,唤“玉兄”,石兄,作者也。玉兄,怡红也,“脂砚声口,亲切如闻”——“脂砚对雪芹的情,方是以身心以之,性命以之,无保留,无吝惜——亦无犹豫迟疑,只因她最理解玉兄,无所用其盘算思量也。呜呼,雪芹不朽,脂砚永存。同其伟大,岂虚夸可得而侥幸者哉。”也正是这种关切、相守,才让周汝昌大卫感动:“她是是处处,如彼其关切玉兄,如彼其体贴玉兄,如彼其爱护玉兄——为之辩,为之解,为之筹,为之计,为之代言,为之调停……其无微不至,全是肺腑真情一片,略无渣滓。嗟嗟!人间哪得有此闺中知己,有此手法,有此大慈大悲菩萨,由此至仁至义侠士?雪芹有此,复何恨之有。”

而这种感动,无非是最后回到“唯人主义”的观点上来,所谓“千红一窟(哭)”,所谓“万艳同杯(悲)”,到最后也都是曹雪芹“大旨谈情”的情,宝玉之情,湘云之情,雪芹之情,脂砚之情,“这与干红万艳而同悲一哭的情,还不就是天地间万物所能具有的最广大、最崇高的‘仁’吗?”