|

编号:S38·2141020·1116 |

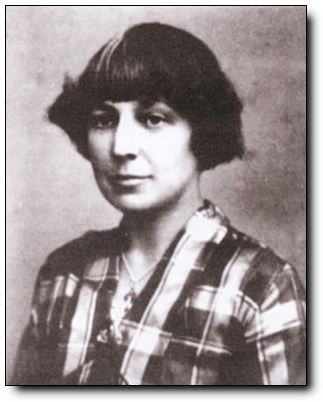

| 作者:【苏】茨维塔耶娃 著 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2014年04月第1版 | |

| 定价:45.00元亚马逊34.00元 | |

| ISBN:9787532764181 | |

| 页数:377页 |

1941年,回到祖国只有两年的茨维塔耶娃自缢身亡,这位俄罗斯文学白银时代最伟大的诗人之一,在经历了无比悲惨的世俗生活之后,留下了这样的遗言:“不要活埋我,检查仔细点。”死亡是不是一种“烈火中的歌唱”?或者生命中的爱才是凤凰赴死的绝唱?茨维塔耶娃性格奔放,一生恋爱无数,用她的丈夫的话来说,她的一生就是一连串绝望的风暴,但这种绝望化为了诗句。而在俄罗斯诗歌历史中,她的诗以稠密的字句、饱满的意象、斩绝的口吻闻名于世。本书收录诗人从青年到中年时代创作的一百九十首具有代表性的诗作,分为早期创作、动荡岁月、超越苦难、捷克乡间、巴黎郊外和重陷绝境六章。

《我是凤凰,只在烈火中歌唱》:千万别相信故乡的雪

我多么希望每个人都如花开放,

伸手可以触摸!永远把我陪伴!

可后来我把名字一一勾掉,

低下头来,前额抵着书案……

——《给谢·艾》

希望伸手可以触摸到每一个人,希望如花开放的孩子都能陪伴自己,希望“前额抵着书案”写作诗歌,希望在指环里“如碑文石刻”一个永远的爱情,但是,1920年的茨维塔耶娃似乎只有自己面对俄罗斯的寒冬:这一年,大女儿阿莉娅身患重病,在“儿童保育院鼠疫患者的病床上”,只有一个“躺着剃了光头的王子!”这一年,小女儿伊丽娜饿死在保育院里,那一朵原本亮丽的花,却开在“蒲公英纤细的脖子上”,还没有真正体会母女之间的情谊,“我的孩子埋在地底下”而自己一生牵挂的丈夫谢尔盖·艾伏隆却在两年前的那个冬天离开了自己,参加了志愿军的谢·艾曾经从科克捷别利偷偷回到莫斯科,在家里住了几天,但是却又悄悄离开,从此就再也没有消息。对于茨维塔耶娃来说,这是“雪太多,面包太少”的冬天,这是风却不能将自己的梦带到亲人身边的孤独现实,这是历经“鼠疫蔓延”的俄罗斯,这是“诗人承受太多苦难”的时代,在离别、死亡和苦难的生活里,那如花开放的人在哪里,那永远陪伴的人在哪里?即使只留下“紧紧握在手里”的被出卖逊雪的文人,也只是一个被刻写的名字,只是一个思念的符号,只是一个想念的意象。

写在纸上的诗歌,写进内心的诗歌,却无法在那本自选诗集的最前面印证自己的苦痛和渴望,甚至在二十年后也只是一个空泛的梦想,开篇之作是重视和珍惜,却最终被删去,而这删去的人不是茨维塔耶娃,不是“把名字一一勾掉”的无奈,而是审查的当局,是将诗歌从内心变为表达的阻力,碑文石刻的永恒最后却换做一个悲悯的结局,回到莫斯科,她听到了女儿和丈夫被捕的消息,听到了德军进攻苏联的炮火声,最后听到的是丈夫死去的悲剧,而一九四一年的八月十三日,对于茨维塔耶娃来说,也是最后变成碑文石刻命运的时间,她以上吊自杀的方式告别了这个世界,对于她来说,这一场刚刚爆发的战争或许也是人生最后陷入绝境的象征,她无处可逃,她也拒绝躲避,死亡像是她曾经在诗歌中呼唤的每一个人,在如花开放中“永远把我陪伴”。

碑文石刻,对于茨维塔耶娃来说,却没有最后的墓志铭,她死后却像一株苦命的小草,只是被岁月掩埋,甚至变成了“日后荒冢湮没,无处可寻”的凄迷,就像永远分离的亲人,就像不写在前面的诗集,就像被一一勾掉的名字,还有什么是永恒,还有什么可以“永世得以保全”?死亡猝不及防,死亡无可逆行,但是在茨维塔耶娃的内心深处,死亡却早在十七岁的时候被幻想,“全部生活对于我就像书本,/噢,倒不如让我就此死去。(《祈祷》)”这是苦难的开始,这是宿命的隐喻,在十七岁生日的时候,茨维塔耶娃似乎并没有期望活得更长,在基督和上帝面前,在奇迹的可能面前,在疯狂和放纵的日子里,也许美好的童年终结的时候,在死亡面前才是一种永恒。所谓“祈祷”是一种寻找命运归宿的努力,不管是像茨冈人一样“渴望一切:/唱着歌儿抢劫东奔西走”,还是像亚马孙女人一样投入战斗,“冒着炮火厮杀”,或者在黑色的塔楼上推算星象,让每一个昨天都变成传奇,但是那种少女时代的幻想终究是一种浪漫主义,“就让我死去吧——死在十七!”这死亡的呼喊是十七岁生日的宣言,是令所有的时间、所有的人开始变形的宣言,是自己尚未“堕落”渴望早一点死去的宣言,但是在一个日历被翻过重要一页的时代来说,茨维塔耶娃的内心其实是需要一种承认,需要一种皈依,需要一种叛逆,而爱或者诗歌将成为一生最重要的信仰:“你亲自赐予我的已经太多!/我渴望立刻出现万千机遇!”

生活赐予的太多东西其实是磨难,俄文里磨面和磨难是完全相同的词,只是重音不同才有了自己的意义,一种是生计,一种是痛苦,“越磨越细?会有白面?/不,最好是有磨难!(《磨面与磨难》)”茨维塔耶娃渴望在生活中出现磨难,却是一种主动的探寻,是对自己灵魂的拷问,她幻化成死亡少女,像一个陌生的过路人表白情感,“别以为这里是座坟茔,/我一出现就叫你惊恐……/这辈子我爱开怀大笑,/不知道有时应该庄重。(《你走起路来姿势像我……》)”她想象自己就是不受圣训的叛逆者,“我仍将犯罪,现在就跟过去一样:/满怀情欲!用上帝给的五种情感!……(《既不遵守圣训……》)”亵渎圣训,拒绝圣餐,却公然赞美情欲,并把一切的朋友和伙伴都带进清唱里,都成为同犯,然后和树木、星云、大地一起,“回答上帝可怕的审判”。

这无非是对于时代的一种喟叹,第一次世界大战爆发,敏感的茨维塔耶娃看到了战争的黑影,“两个黑月亮/使我患了梦游症。(《“战争!战争!……》)”一个诗人,或者一个女人,只是这场战争中的小小舞蹈者,而她的脚却踩着钢丝绳,所以再这样的时代自然会有反对战争的想法:“风已经刮起来了,田野蒙上了露水,/但愿夜空里这场星星的风暴尽快结束,/我们没有必要彼此搅扰对方的睡眠,/用不了多久我们一个个都将长眠入土。(《我知道真理》)”但是反对战争并不能解救这个时代,在茨维塔耶娃看来,这个时代同样对那创造万千机遇的爱和诗歌构成了威胁,在狂风暴雨中,“两朵玫瑰正吮吸我心中的血——/‘这一枝笔我怕抓不牢!’(《这些诗写得匆匆忙忙……》)”也担心诗人的“所有眼睛都会埋入坟茔”。而实际上,那时围绕在茨维塔耶娃身边的爱却是丰富的,这里有一见钟情的丈夫的爱,“我将忠实于他的骑士风度。/你们,面对生死毫不恐惧!/这样的人——在严酷年代,/走向断头台将吟诵诗句。(《给谢·艾》)”这里有伴随着教堂钟声诞生的女儿阿莉娅,“祈盼她忧愁中能够安静,/祈盼她长大后满怀柔情。(《小姑娘!……》)”这里有受了遗传的外婆的爱,“二十岁的波兰女人,/你带走了多少情分?/又把多少未遂的心愿/埋进地底,遗恨深深?(《给外婆》)”而十七岁就出版的处女作《黄昏纪念册》也给她带来了作为诗人的某种荣耀。

|

| 茨维塔耶娃:烈火和浴火中“死在十七” |

但是这并非是永恒,并非是所有,对于茨维塔耶娃来说,似乎过早拥有了一见钟情的爱情,过早拥有了诗歌创作的成就,过早拥有了生命降生的快乐,而那渴望的万千机遇似乎在此变成了终点,生活的磨难又在哪?其实在茨维塔耶娃的一生中,拥有如此幸福和生活并非是最后的满足,她是叛逆者,她是赴死者,她想要另一种信仰,她需要全新的体验,所以当现实在一场场的转折之后,茨维塔耶娃需要另一种寄托,需要新的诗歌新的爱情新的叛逆新的体验来充实灵魂,所以实际上,在茨维塔耶娃的不同命运里,她一直是一个不安于现状,不安于规则,不安于分离的苦痛的女人,内心的渴望宛如一场风暴,总是在磨难的时刻创造出属于自己的那个“磨面”的收获。

在动荡的岁月里,茨维塔耶娃看到了士兵开赴前线的情景,看到了怒吼的火车掠过,看到了尘土飞扬的道路,看到了收容流浪汉的莫斯科,看到了庞大的大都市笼罩着的每一个夜晚,当然,她最不愿看到的是自己的骑士离开自己走向了战场,一九一八年丈夫在短短回家几天之后悄悄离开自己的孩子,对于茨维塔耶娃来说,仿佛是命运真正转身,寒冷的冬天来了,她在孤寂中开始感受到汹涌而来的苦痛,失眠,失眠,还是失眠,她是黑色的修女,她是警戒的孤雁,她看见了把人烧成灰的“黑太阳之夜”,她听到了“国内风暴的呼啸”,茨维塔耶娃只是“希望今夜我有很多把钥匙”,能打开“这唯一首都的所有门扉”,但其实她失去了这充满爱的世界,心爱的白雪骑士已经离开,在这“英雄似的隆冬”,茨维塔耶娃“前额顶着风寒。/在这艰难的一九一八年/我是头一次歌唱冬天。(《豪迈气概已经冻结……》)”

艰难的一九一八,其实没有了那永恒的爱情,没有了永恒的诗歌,在万千机遇的渴望面前,茨维塔耶娃遇见的谁,都成为爱情的投影,甚至是欲望的折射。她对诗人曼德尔施塔姆说:“没有什么人目送您的背影,/会如此温柔,如此痴情……/让我来亲吻您——穿越/相隔数百年的悠悠时空。(《没有人能夺走任何东西!……》)”她对诗人勃洛克说:“你的名字——是亲吻白雪,/是一口冰凉的泉水咽下喉咙。/想你的名字,沉入香甜的梦。(《你的名字……》)”总是向后仰着头颅的曼德尔施塔姆是她的爱,两只手无法汇合的勃洛克是她的爱,在茨维塔耶娃的世界里,爱情是“我是你笔下的一页稿纸”,是“恰似一左一右两条胳膊”的依靠,而在这如私生子的爱情面前,父亲是谁已经不重要了,可能是国王,也可能是小偷,但是这样的爱情在茨维塔耶娃看来,就是女人的权力,“不要出声!我从跟雅各角力的那人身边/争夺你,经过最后的争辩、最后的努力。(《我要从所有的土地……》)”

不达目的誓不罢休,争夺似乎成为茨维塔耶娃失去丈夫音讯之后的主题词,而生活似乎正要从她夺取爱情的生活中删除一些珍贵的东西,所以实际上,茨维塔耶娃对“博大与卑微”的爱的争取变成了生活的一个悖论,越是失去,就越要争取,越是争取,却也加速地失去。苦难的岁月里是女人的重病和死亡,苦难的岁月里是敬重的诗人连遭不幸,苦难的岁月里是出国寻找丈夫,苦难的岁月里是捷克乡间的孤独,是巴黎郊外的拮据,也是重回莫斯科最后的战争和失去,对于茨维塔耶娃来说,离开和寻找,得到和失去构成了人生的双重苦难,所以她在不同的境遇下,不同的现实里,却需要一个白雪骑士,这是对于丈夫的爱情的外化和镜像化,但其实对于茨维塔耶娃来说,却并非是对于孤独情感的填补,是对于多元爱情的表达,相反,却伤害和失去中品尝苦痛。

“我是凤凰,只在烈火中歌唱!/请你们珍惜我高贵的生命!/我熊熊燃烧,我烧成灰烬!/但愿你们的黑夜能变得光明!(《别人不要的东西……》)”茨维塔耶娃自诩为在烈火中歌唱的凤凰,其实当烈火燃烧的时候,焚毁的是爱,是生命,是一切,而茨维塔耶娃却希望在自己燃烧的烈火中,在别人的眼光使自己成为不一样的女人,“我看见你的眼睛像两团篝火,/朝我的坟墓,朝地狱闪耀——/望着手脚僵硬的那个女人,/一百年前她命断魂消。(《寄一百年以后的你》)”死而复生的生命里,有着死而复生的爱情,所以她遇到了俄罗斯画家尼·尼·维舍斯拉夫采夫说:“那水很深,那水很暗……/胸腔里永远保存那颗心。/我渴望从那里得到它,/想说:快跟我的心贴近!(《给尼·尼·维尼》)”她不怕被钉在耻辱柱上,不怕躺进棺木,所有的一切都为了让自己成为一个女人,成为燃烧的凤凰。她向马雅可夫斯基表达敬仰:“重量级拳手不以钻石炫耀/他们喜欢的是向石头挑战。(《给马雅可夫斯基》)”她向死去勃洛克表达思念:“复活节的罗斯向你涌流,/波涛翻卷似千万声呼唤。(《天啊,请收下我的铜币……》)”她致谢寻找丈夫的信使爱伦堡:“过路行人,双手伸向他——像伸向雪,/满怀罪恶世纪的无限热切(《给爱伦堡》)”。

离开莫斯科,和丈夫取得了联系,但是对于茨维塔耶娃来说,寻找到的爱情并不是唯一的爱,在她的内心深处,已经为太多的人留下了位置,为太多的人燃起了火焰。在柏林,茨维塔耶娃对维什年科产生了恋情,为他创作了《尘世特征》八首诗,还给她写了十封信,但是这样的爱却变成了一种“残酷的磨难”,维什年科只回了一封信,爱情变成了“残酷的磨难。/谷底的爱情。/双手:光与盐。/双唇:血和炭。(《残酷的磨难……》)”之后茨维塔耶娃又和帕斯捷尔纳克交往,情愫爱慕之心:“时光不存在日落,/白垩威严又阴森。/房子已烧毁,意味着——/上帝将走进我的家门。(《白发》)”她爱上了巴赫拉赫,希望不要被抛弃,她爱上了罗泽维奇,希望一起躺在美妙里。而这众多的爱,甚至渐渐变成了情欲,“交易——最鲜活的肉体。/我们是肉体——不是灵魂!/我们是嘴唇——不是玫瑰!(《车站的呼声》)”与罗泽维奇第一次亲密接触在“火车站”附近,所以那售票处的窗口就变成了像游戏一样的“情欲游戏”,而其实在茨维塔耶娃笔下,那些女主人公为情欲燃烧,无家可归的她们每到夜晚跟情人一起流浪街头,这样的爱情在茨维塔耶娃看来也变成了人间之爱,肉体之爱的世俗性和世俗性反而变成了一种对无奈现实的对抗,“像死亡一样有力”,“比死亡更强烈”带来的是“美妙。一切都美妙!”

情欲曾经在茨维塔耶娃的世界里是意志的对抗对象,“不要让你的情欲/跨越你意志的门槛。(《一千零一夜》)”但是最后却成为茨维塔耶娃表达自由向往的一种方式,在《奧菲丽娅替王后辩护》中,抒情女主人公却化身为失去理智、忽然又清醒过来的奥菲丽娅,她蔑视“保持童贞、不近女色、看重虚妄的怪人哈姆雷特”:“哈姆雷特王子!休再怪罪王后/心的背叛……别用贞洁——/审判情欲。淮德拉罪孽更深重,/可人们至今还在为她唱赞歌。”所以要为王后辩护——“我就是你不朽的情欲。”情欲取代贞洁,实际上在茨维塔耶娃那里,烈火实际上已经变成了浴火。在和丈夫在国外相聚的日子,茨维塔耶娃却发生了婚外情,在“荒谬的共同生活靠谎言维持”的时候,丈夫向她提出了离婚,“她两个星期惊慌失措,从这一家跑到另一家。这段时间她搬到熟人家里去住。晚上睡不着觉,人变得很消瘦,我头一次看到她这么绝望。”但是这种绝望是不是就是和丈夫的分离?是不是就是婚姻的死亡,而其实,在茨维塔耶娃的世界里,她从来都是绝望的,从来都是神经质的,从来都是带着诗歌的烈焰燃烧自己,“放弃生命!”即便是在最缠绵的时刻也预感到分离不可避免。

婚姻终究没有结束,更严酷的现实里,丈夫成为那一场革命和战争的牺牲品,尽管茨维塔耶娃为丈夫和女儿的被捕费尽心思,但实际上这只是属于她的一种世俗的情感,一种责任,白雪骑士已经成为一个死去的符号,“千万别相信故乡的雪——/……/那个人却向神灵招手,/神灵界没有衰老与白头……(《曾几何时,向同龄人发誓……》)”这是写给丈夫最后一首诗,被流放的丈夫已经没有了音讯,而茨维塔耶娃也在“满头银丝”的现实里感受到“衰弱无力”,感受到幻想中的白雪的覆灭,这是世俗之爱的真正死去,而在情欲世界里,她继续寻找这一团烈火,“……他曾是我的雪,/也曾是我的面包,/如今雪也不白了,/面包的味道也不好。(《他走了……》)”她请求塔格尔单独来一趟:“我向您一个人敞开心扉,不夜任何人分享。陪您一个人,一整天,还有一个很长的夜晚。”可是塔格尔的冷淡让她大失所望。而在生平最后一首诗里,她不是写给丈夫,而是写给俄罗斯诗人塔尔科夫斯基,两人第一次目光接触的时候就产生了烈火,但是冷漠和拒绝让茨维塔耶娃陷入了孔库和屈辱,“我在桌上摆了六套餐具……”但是却成为第七个不速之客,却要在边上留下座位,这便是爱情的边缘人,便是只能重复那一句““我在桌上摆了六套餐具……”的失意者,烈火在心中燃烧,却只能烧着了自己,却只能烧毁了肉体。

“玛丽娜是极易动情的人……没头没脑地投入感情风暴成为她的绝对需要、她生活的空气。至于由谁煽起感情风暴此时并不重要。几乎永远……建立在自我欺骗的基础上。情人一经虚构出来,立即刮起感情风暴。如果煽起感情风暴的那个人是个微不麦足道的人、目光短浅的人,很快便会现出原形,玛丽娜便又陷入绝望的风暴……”这是茨维塔耶娃的丈夫谢尔盖·艾伏隆对茨维塔耶娃的性格的透析,曾经可能是心平气和地、精确地将这种风暴化为诗句,但是在茨维塔耶娃坎坷的生命历程中,在一连串绝望的风暴中,她依然只是在边上的座位上怀想一种永恒,怀想炽热的爱情,但是一九四一年的天空太过阴暗,太过晦涩,或许并非是战争的浓云,并非是失去丈夫的阴郁,而实际上是那烈火还没点燃就已经被扑灭,熔化了白雪,也熔化了最后的爱,熔化了诗歌,也熔化了万千机遇,世界已经没有了镜像,没有了幻想,只有冷寂的空白:

琥珀该摘去了,

词典该更换了,

挂在门口的灯

该要熄火了

——《琥珀该摘去了……》