|

编号:B83·2190511·1571 |

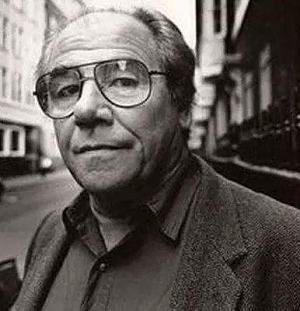

| 作者:【法】让·鲍德里亚 著 |

| 出版:上海人民出版社 |

| 版本:2014年06月第1版 |

| 定价:65.00元当当32.20元 |

| ISBN:9787208155121 |

| 页数:260页 |

在日常生活中,随处可见物品的身影,鲍德里亚试图对种类繁多的物品加以区分,并勾勒出一个物品的层级与体系。鲍德里亚认为,现代家具代表一种系列,而古旧物品或者极其昂贵的奢侈品则代表模范。普通人因为居住空间有限,只能选择可随意折叠、拆卸的现代系列家具,而只有少数富人才能负担得起笨重、华丽的实木古典家具。系列与模范的区分实际上是人的阶层的区分,是普通人和富人的区分,也是一种符号和语言,物体系的运作方式,与语言系统类似,每一个物都是一个符号,它想要被消费就必须和其他商品产生差异。“我们可以去构想每一个人都觉得自己与众不同,而实际上大家都很相像:要达成这一点,只需要一个集体而神话的投射模式——一个模范。”

《物体系》:消费永远没有止境

物品便是我们用来悼亡自我的手段——在这个意义上,它扮演了我们自己的死亡,但因为我们拥有了它,这个死亡便(以符号运作的方式)被超越了。

——《第五章 边缘体系:收藏》

打开,翻阅,摘录,在进入让·鲍德里亚的《物体系》的过程中,我一定是无意将它当成是一个单纯的物,在用左手打开右手按压双眼注目的过程中,是在听鲍德里亚讲话,在未形成某种可以独立思考的思想之前,它一定是以知识的方式进入我的世界。所以这种参与的过程是会省略其作为单独物品的属性,但是当完成阅读,当左手右手和双眼从书中移开,当被陈列在横竖排列的复数书目中,它到底是什么?——甚至当它最后被盖上“九品书库”的图章,永久性地存放在书柜里而成为某一藏品,是不是真的进入到了鲍德里亚所说的“边缘体系”中?是不是在拥有它的过程中超越了死亡?是不是在“缺乏”的呈现中变成了悼亡自我的手段?

存在拥有,是一种生的过程,尤其是作为收藏品的存在,在一种“激情的游戏”中成为鲍德里亚所说的“一条只剩下忠诚美德的狗”,但是,当一个物品成为了收藏品,在这个所谓的“边缘体系”中,它实际上在呈现独特历史性的时候,这种属于物品的独特性其实已经变成了“死后余生证”,在每一次抚摸,每一次被带入现在的过程里,已经超越了“真实的存在”,而成为操控的符号。鲍德里亚将收藏行为归于边缘体系,是因为物品在人面前已经变成了纯粹的对象,已经被剥夺了功能,它只是“为人所拥有”的东西,所以完全只拥有“主观上的身份”,所以它是收藏品。在这里,物品的品质开始颂扬我,而且“温顺一致地朝向我集中”,也就是说,这种存有只是让人去看它,而不是反过来被看,人在收藏这个系列中成为最终项,在人决定存有意义的时候,收藏中所谓的时间已经脱离了物所具有的真实性,脱离了个别的历史性,它融合于一个系统反复的维度里,所以收藏品成为在宗教和意识形态作用机制消隐之时,成为“安慰中的安慰”,它在吸收时间和死亡焦虑中构建了一种日常神话逻辑。

人在作为“安慰的安慰”的收藏品中所找到的是死后的证明,它被循环,被控制,被体验,“无可逆转的事件是他的能力范围之外”,所以它的存有不是真实的存在。而获得了“安慰的安慰”的人,也在这种不真实的存在中消除了物品固有的存有意义,在悼亡自我的意义上扮演了自己的死亡——但收藏品又像是一种拯救,在人拥有中超越了死亡。这像是人的自欺行为,鲍德里亚很残酷地说:“呈现在其中的,很少是存在,而是缺乏。”如果把这种缺乏上升到物的主观论述中,进入到非功能性系统里,考察作为边缘物的古物,鲍德里亚认为,古物表达了人的一种意愿,那就是见证、回忆、怀旧和逃避,它是非复制性的物品,所以其中呈现的独一无二的、巴洛克的、民俗的、异国情调的特色,都是在物的功能性之外的属性,也就是说,古物的历史性取代了日常使用物品的功能性,它的一个特定的功能便是:代表时间。

古物或者收藏品中的时间到底是如何呈现的?鲍德里亚认为,它的存在去除了物“气氛”中的时间,它是终结性的存有,是完美的存有,是在演出一出起源于神话的剧目:一方面,它是人们对起源的怀念,在古物里看见历史的遗迹,甚至带有想象性的空间构建一种历史,所以这是来自“出生”的母性符号;另一方面,当人们拥有古物的时候,是一种对真确性的执迷:它在我手上,它是我的收藏品,它只属于我,在一种传承的系统中,它具有某种续传性的父性意义——出生具有的母性,传承带有的父性,这便是古物构建的缘起神话的剧目,所以在这个神话里,古物具有了双面性:

它既不真、亦不假,而是“完美”——它既非内在、亦非外在,而是“不在”(alibi)——它既非共时性(synchronique),亦非历时性(diachronique),而是时代错乱(anachronique)——它与它的拥有者间的关系,既非一个“存在”(etre)动词和它的表语(attribut)间的关系,亦非“拥有”(avoir)动词和它的受词间的关系,它们的关系主要是一个来自“内在受词”(objet inteme)的文法范畴,它和动词的意义实质之间几乎是同语反复(tautologique)的关系。

古物逃逸了时间之劫,所以它是美的,这既是古物在美学层面的价值,也是其在历史层面的意义,美学和历史构成了古物在文化层面的意义,但是当它出现在现时,当成为人主宰的符号,其实是人类对于起源的焦虑和好奇,在这个意义上,人通过古物来“驯服”文化,和人通过技术产品、家庭器物来驯服自然,都是一种帝国主义的做法,所以在收藏品的考察中,在自我悼亡意义上,作为符号的收藏品对于人建立的这个非攻能性系统中,呈现在其中的就是一种缺乏,“它们正在成为安慰中的安慰,正在成为吸收时间和死亡焦虑的日常神话逻辑。”

古物作为边缘物,收藏品作为边缘系统的主体,在非功能性系统里表达了人的缺乏,成为“安慰中的安慰”,那么在物的功能性系统里,物具有怎样一种逻辑?鲍德里亚对于物品的功能性系统考察,其实着眼于时代变迁之后室内结构的变异。他认为,传统的室内结构虽然每一个家具、每一个房间,都是一种客观布置,都是“温暖的家”的特殊空间存在,但是在人作为主体的空间里,物的存在只是一种“临在感”,也就是说,它们生活其中是受到“它们所要表达的道德向度的紧紧束缚”——典型的布尔乔亚世内陈设所代表的就是一种父权体制,每一个房间,每一个家具,是配合家庭的细胞,它的背后是一个人,“整座房子便圆满完成家庭这个半封闭团体中的人际关系整合。”

但是现代家庭和社会结构,却不再体现物的临在感,不再被道德向度所束缚,它突出了物的功能性特点:比如根本取消了窗户,使得自由介入的光线,成为事物存在的普遍功能;比如以数处隐蔽式光源塑造均匀照明;比如镜子在室内空间中消失了,大挂钟或座钟也消失了。鲍德里亚认为这是一种进步,它们的使用方式更具弹性,他们和人之间的关系更加自由,但是当束缚的道德禁忌被松开,在功能化过程中,这并非是真正的解放,而只是摆脱,只是解放了物的功能,而不是物自身——只有在空间上实现真正的自由,才是物本身彻底的解放。在这个功能化的系统里,呈现的进步其实更具体在物从临在感变成了一种关系,物与人不再是呼应,而是互相通达,它的客观存在不是基于陈设,而是基于气氛。

陈设是功能的演算,而气氛则是色彩、材质、形式和空间的演算,它们都变成了彼此相关的整体,变成了总体相连的函数,从而开始了系统性的重组,而具有了某种可能性,而这种去中心化的空间带来了物在系统里的结构转变。鲍德里亚将这种转变成为“暧昧”,他用玻璃来解读这种暧昧,玻璃被安装在那里,它体现了亲近感,但是又是遥远的,它是亲密性的符号,却又在拒绝亲密性,它具有传播的意义,却又是非传播的。而人在整个家居天地中,也像玻璃一样,在亲密感和距离感的交替暧昧中,此时人变成了系统里的关系人和气氛人,所以这种体系的最显著一个特点,便是在组织性论述和关系性论述中,在关系人和气氛人的身份组合中成为“功能人”。

人成为功能人,物在气氛中具有了文化性,但是这种文化层面的建构在鲍德里亚看来,却是一种新的道德束缚,甚至文化扮演了一个具有意识形态功能的安慰角色,“将功能、权力世界带来的紧张,升华到一个在真实世界的物质性及冲突之外,可在形式上辨识存在的世界。”一个例子便是传统以劳力为主的手势变成一种以操控为主的功能化手势,手势是人做出的手势,是一种功能的运用,但是人其实是被物带着走:过去的洗衣方式是在捣衣杵或水桶的操作场域里发生的,而现在的洗衣机只需要最低限度的参与,以功能化的方式进入到关系领域,在这个过程中,人为中心的参考点其实已经被摆脱了,所以当物品开始越来越分化,手势则越来越不分化,“这便像是故事中的魔术师,面对他所制造的完美机器,只有把自己解体,把自己机械化。”所以这种现代意义上的功能化,并不是人真正的功能化,而是物在功能性上具有了形式意义:打火机不是因为它的功能比别的打火机好,而是因为它“吻合手掌的形状”——“形式便是如此地由实用功能和人的手势中解放出来,成为彼此相关,并且也和它们所‘节奏’的空间相关。”

所以功能化并不是一种目的,而是一个体制,一个系统,“功能性的真义是能被整合于一个整体中的能力。”这是物的属性的一种转变,无论是功能性系统还是非功能性系统,无论是对物的客观陈述还是主观陈述,其实鲍德里亚都只是在物的形式意义上进行考察,而物在形式意义之外,整个系统也呈现了它的引申意义,而这便是物的意识形态意涵。物的引申意义是什么?其实在导论中,鲍德里亚就开门见山指出:在现代社会中,物超越功能性之上的层次是科技层次,“物品最具体的一面便是科技,因为科技演进和物的结构变化实为一体。”在他看来,物的科技层次变化是本质的,而其他的实用的、心理的、社会层面的变化是非本质的,这样一种考察的出发点,无疑使得物被纳入了一种抽象层次中,它是以技术元为支撑构建的物,类似于语言中的音素,而这无疑有别于真正的物,也就是说,在技术层面成为一种消费品,它必然会在整个体系中,“逃离技术体系,走向文化体系”——从而具有了实践意义的意识形态批评。所以鲍德里亚从来不是为了在科技层次取得物的意义,而是在人文和意识形态中构建一种意义和反意义的体系,就像语言结构一样,物品需要被“说出”——“要问的不是物的体系的抽象一致性,而是它被实际体验到的矛盾,究竟位于何处?”

从形式意义到引申意义,从科技层面到意识形态批评,“物体系”的意义何在?反意义何在?不一致性的矛盾具有怎样的可能性?从技术层面的引申意义出发,鲍德里亚认为“自动化主义”是最具体的体现:手柄启动的汽车被不用手柄的汽车取代,看起来就是一种技术实现的结果,它带给人的是便利和自由,是手势的解放。但是,人的自动化意念,本身就可能遮蔽事实上的结构失调,在鲍德里亚看来,如果一个物品进入自动化程序,它便达到了极致,也便具有了排他性,它只为单一的功能服务,所以自动化是一种功能上的封闭性,而人在其中,成为一种不负责任的观看者,他投射到自动化物品身上的,不再是手势、能量、需要和身体形象,也不再具有个体性、人格意念、自主性,“这种在技术的纯形式完满中使得世界成为其仆从的梦想,其服务的对象其实是一个有惰性而又好梦想的人性。”所以,自动化主义是技术的误入歧途,甚至带来了技术的灾难:“追索着由技术本身生出的功能神话,我们会发现某种宿命性,在此原来为了主宰世界的技术,结晶为一个反向的且具威胁性的目的性。”

所以在自动化主义的引申意义中,物的体系变成了“充满了脆弱、朝生暮死、越来越快速的轮回和强迫性的重复,充满了满足和失望”的系统,但是这并不是物体系意识形态批判的终点,鲍德里亚更深一步指出,自动化主义是从物品的特殊功能中提炼出一种“绝对意涵”的引申意义,所以自动化变成了一种技术模范而被倡导,在接受中它又衍生出物的系列,所以意识形态的真正批判在于“模范与系列”这个物体系的内在矛盾。本身模范/系列在对立中就具有了意识形态特点:模范象征着社会上享有特权的少数人,正是他们制定规则,所以有了系列的产生,而系列的最终目的也是成为模范,这种循环不间断的动态便是社会的意识形态:“将系列带向模范,并使得模范持续地扩散于系列之中”。但是,现在的问题是,当系列的目的是模范,也就是说系列只是一种初始,它的终点是模范,在这个轨迹里,最后系列不存在,模范也不存在,“最后所有的东西都成为模范,也就不再有模范。”而模范所谓的个性化意义也不存在,“选择这一辆车,而不选择另一辆,您或许把它个性化了,但作出选择这个事实本身,却使您进入了整体的经济体制之中。”

所以从这一层面考察,鲍德里亚认为,模范只是一个理念的时候,个性化才有可能进行,但是,在模范理念指导之下,系列产品所遇到的是结构的失调和价值的减消,最终是阶级差异和特权导致人格的缺失,也正因为此,在消费社会里,我们在物品前越来越不平等,而把模范当成是系列可以追上的理想目标,也变成了一种骗局,“这样的社会,把自己投入技术进步之中,完成了所有可能的革命,但那只是在它自己之中的革命。它的生产力增加了,却不会带来任何结构性的改变。”模范和系列还有一种形式,便是信用贷款为主的差异化和选择的物体系,在这里,先行消费改变了继承和地租式的父权家庭经济模式,它促进了现代消费,摆脱了财产限制,是一种消费行为的模范方式,但是在这个过程中,物的目的被改变,它不再是被人拥有和使用,而是为了被人生产和购买,“通过它和它的策略,物品扮演了劳务、满足、花费的加速器和倍增器的角色——由此,它们变成了一种蹦床,正是它们的惯性充当了一种离心力,它赋予日常生活以节奏——它的向前逃逸、不稳定及不平衡的倾向。”

好不夸张地说,信用贷款已经不再属于私人物品,连人也成为这个生产体制中的共谋者,消解了自我意识,成为一种被消费的对象。同样的,现代消费社会中的广告,既是一种针对物品的论述,本身又是一种物,它的目的不是指导消费,而是被消费——广告在意识形态中,是一种“群众煽动术”,它把现实分裂为真实和形象两种作用元,在这样的系统里,竞争不再是一种生产领域里的自由,而成为一种消费行为中的可怜选择:“竞争在所有的层次上变本加厉,开启了一种朝不保夕的大量自由选择的可能,这便是我们所拥有的最后自由:偶然地去选择一些可以使您和他人之间能够有区别的物品。”所以从生产端迁移到消费端,在分级的实践中,在社会身份的标位中,物品和广告构成的符码完全取消了生产性意义,“这个符码给我们一种虚假的透明形象、一种社会关系虚假的可读性,而在它们背后,真正的生产结构和社会关系仍令人无法辨读。”

所以现代的物体系无可逃避地进入到了消费系统中,无论是功能性系统还是非功能性系统,无论是形式意义还是引申意义,物体系都是一种关系的结构,而这种关系正是消费,所以鲍德里亚将所有这一切的论述都归结于如何对消费进行定义,他认为,消费是一种建立关系的主动模式,不仅仅是人和物品间的关系,也是人和集体、和世界的关系,这个关系体系是一种“全面性的回应”,所以被消费的物品也不再是物品,而是关系本身,“它既被指涉又是缺席,既被包括又被排除”,毋宁说,在关系里,消费就是自我消费,物品变成了符号,它不满足计划,它制造系列,它走向自动化,“生命计划本身,被切成片片段段、不被满足、[只]被指涉,便在接连而来的物品中,一再重新开始又再消解。”一句话,在自甘消解的物体系里,只要消费物和生命一样不被满足,只要关系是循环而不灭的,那么,“消费永远没有止境”。