|

编号:B84·2141102·1122 |

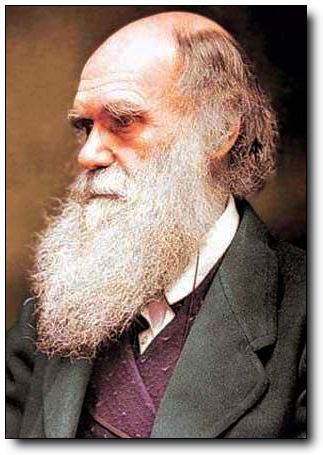

| 作者:【英】达尔文 著 | |

| 出版:商务印书馆 | |

| 版本:2009年07月第1版 | |

| 定价:36.00元亚马逊27.40元 | |

| ISBN:9787100012065 | |

| 页数:575页 |

“我完全相信,物种不是不变的,那些所谓同属的物种都是另一个普通已经灭绝的物种的直系后裔,正如任何一个物种的世所公认的变种乃是那个物种的后裔一样,而且,我还相信自然选择是变异的最重要的、虽然不是唯一的途径。”1859年出版的《物种起源》,全面提出以自然选择为基础的进化学说。达尔文以翔实的资料和严密的逻辑推理论证了“遗传”、“变异”、“物竟天择适者生存”等观点。整本书就是一个长的论据,它被用来论证整个进化论理论。决定这本书的风格的不仅是全书的大纲和思想的逻辑发展,而且还有更详尽的叙述方法。自然选择的进化学说对各种唯心的神造论、目的论和物种不变论提出根本性的挑战。

当我把一切生物不看作是特别的创造物,而看作是远在寒武系第一层沉积下来以前就生活着的某些少数生物的直系后代,依我看,它们是变得尊贵了。

——《第十五章 复述和结论》

“少数生物的直系后代”指向“物种”的类概念,“寒武系第一层”指向“起源”的时间概念,当一切的生物在“物种起源”的类概念和时间概念中结合成一个“尊贵”的结论时,其实已经将达尔文推向了某种“造物主”的地位,物种从低等到高等而建立的时间轴线,却在统一地层中找到了源头,甚至在现实意义上,也变幻出某种时间演变的传奇。在周围是树木交错的河岸,是覆盖其上的无数植物,是在灌木丛中鸣叫的群鸟,是飞来飞去的昆虫,是湿土里爬行的蚯蚓——“这些构造精巧的类型,彼此这样相异,并以这样复杂的方式相互依存,而它们都是由于在我们周围发生作用的法则产生出来的,这岂非有趣之事。”

周围是另一个“寒武系第一层”,是一切生物另一个共存的时间段落,它是多元的,丰富的,趣味的,却也是同源的,这样的同源在达尔文那里被命名为“自然选择”,而自然选择一定是相对于那个有着造物者的自然宗教而言的,“自然宗教的覆灭,因而推理地也是启示宗教的覆灭”,继而动摇任何人的宗教感情。所以,而当达尔文以如此尊贵的生物学构建出一个进化论思想的时候,并非仅仅是一种假象,而是一种现实意义的革命,而革命的动力当然是变异的法则:“在变异的原因和法则、相关法则、使用和不使用的效果、外界件的直接作用等等方面,将会开辟一片广大的、几乎未经前人踏过的研究领域。家养生物的研究在价值上将大大提高。”一切物种是少数物种在法则支配下产生的物种,少数物种因为法则而变成尊贵的生存着的物种,所以不管是一切生物的最终结果,还是少数生物的变异起源,都指向了那个存在着的法则:伴随着生殖的生长,甚至是生殖以内的遗传,都是“由于生活条件的间接作用和直接作用以及由于使用和不使用所引起的变异”,也就是说,变异是一种生殖中的生存斗争,生存斗争是一种自然选择,而自然选择是为了引起“性状分歧”,是为了较少改进类型的“灭绝”。

法则区别了生存和灭绝,法则建立了选择和斗争,法则导致了遗传和变异,这种法则当然是对于当时流行的物种理论的解构:大多数博物学家相信物种是不变的产物,而且是分别创造出来的;只有一些少数博物学者认为物种经历着变异,而且认为现存生物类型是既往生存类型“所真正传下来的后裔”。拉马克似乎是将物种的变异从神灵干预的结果中解救出来的第一人,但是对于人类在内物种的传衍原理似乎还在一种试探阶段,那个法则似乎是模糊的,甚至还是某种假象,所以达尔文在“绪论”中同样以一种想象得到的方式注解了这一变异的必然性:“一位博物学者如果对生物的相互亲缘关系、胚胎关系、地理分布、地质演替以及其他这类事实加以思考,那么他大概会得出如下结论:物种不是被独立创造出来的,而和变种一样,是从其他物种传下来的。”而在这几乎是想象的结论中,达尔文加入了另一句带有革命意义的观点:“我还相信自然选择是变异的最重要的、虽然不是唯一的途径。”

重要而不是唯一的途径,达尔文考察了两种状况下的变异:家养状况和自然状况。家养状况下,自然和人有关,人建立的一种系统对于物种来说,最外在的表现即是生活条件的改变,这是一种对于自然条件的改造,而生活条件发生的作用在两方面体现,一是直接作用于整个体制或某些部分,二是间接作用于生殖系统。但是不管是体制还是生殖系统,都是为了适应人的使用或爱好,也就是以人的利益为出发点的,是人类积累的一种变异力量:“自然给予了连续的变异,人类在对他们自己有用的一定方向上积累了这些变异。在这种意义上,才可以说人类为自己制造了有用的品种。”但是外界条件和生物本性相比,其实是微不足道的,物种物本性其实指向一种遗传意义,“能遗传的构造上的差异,不论是轻微的,或是在生理上有相当重要性的,其数量和多样性实在是无限的。”

遗传意义上的变异其实表现在自然状况下的变异,遗传产生出一种个体差异,个体差异似乎是微小的,但却是变种的重要开始,“因为这等差异是走向轻度变种的最初步骤”,而轻度成为显著变种,成为永久变种,再从变种走向亚种,最后走向新的物种。在这个变异的链条里,遗传而开始的个体差异是变异的开始,而变种在某种意义上就是变异的物种的另一个名字:“我认为物种这个名词是为了便利而任意加于一群互相密切类似的个体的,它和变种这个名词在本质上并没有区别,变种是指区别较少而彷徨较多的类型。”实际上,这根链条已经建立了变异的“自然选择”基础,当有用的微小的变异被保存下来而成为生物的物性,就是自然选择的结果。那么为什么会有自然选择,自然选择如何产生变异?达尔文之前的老得康多尔和莱尔已经做出了某种解答:“一切生物都暴露在剧烈的竞争之中。”

|

| 达尔文:我自己也是变异的物种 |

不断提高的生殖率导致个体增加,为了不致毁灭,它必然要吃到属于自己的食物数量,而如果无限增加个体,就会使得某一物种的生物充满这个地球,这当然是不可能的现实,所以物种和物种之间便会有争斗,便会有战争,一方面是系统颇远的生物之间有着依存关系,比如寄生物和寄主,但是,另一方面系统较远的生物之间的生存斗争却异常激烈,比如飞蝗类和食草兽之间,而且在同种生物的个体之间,也存在着斗争,而且这种斗争更为剧烈,因为“它们居住在同一区域内,需要同样的食物,并且还遭遇同样的危险”。战争是持续的,反复的,甚至是成败无常的,但是从长远意义来看,各种势力之间却是平衡的,而这种平衡看起来使自然界保持一致的面貌,但其实,却在无间断的斗争中,使得“强壮的、健康的和幸运的则可生存并繁殖下去”。

所以自然选择的一个重要的作用,就是“最适者生存”,达尔文说:“自然选择的作用,只是把每一个有利于生物的微小的遗传变异保存下来和累积起来;自然选择也将把连续创造新生物的信念,或生物的构造能发生任何巨大的或突然的变异的信念排除掉的。”这是缓慢的、微小的累积过程,它是有用性的选择结果,它改善外界条件,也改变自身的物本性,而这种改进,“必然会招致全世界大多数生物的体制逐渐进步。”也就是说,自然选择下产生的变异是为了生物体制的进步,那些不适合的物种将会逐步灭绝,而适者则能生存下来。

那么变异的法则是什么,也就是说在什么情况下会产生变异,继而进行自然选择,完成“最适者生存”的进步?达尔文给出的法则有两个,一是基于物的本性意义上的变异,另外一个则是外界条件的改变。而不管是物性上的改变还是外界条件的改变,其变异的共同点就是是否有用,在家养状态下,取决于人类的利益,在自然条件下,是一种物种的自然选择,但是都朝着一定方向累积起来,而这个方向就是能否增加使用和不使用的效果。栖息在马得拉有550种甲虫,其中有200种甲虫的翅膀是不能飞翔的,看起来,这些不会飞翔的甲虫生存的有用性就差,但是实际上可以飞翔的甲虫却常常被风吹到海中溺死——因为不会飞翔,那些甲虫隐蔽得很好,直到风和日丽的时候方才出来,而那些最喜欢飞翔的甲虫个体最常被风吹到海里去,因而遭到毁灭。马得拉甲虫之所以没有翅膀,在达尔文看来就是“与不使用结合在一起的自然选择的作用”,因为世代的变异中,这些甲虫个体或者由于翅膀发育得稍不完全,或者由于习性怠惰,飞翔最少,所以他们不会被风吹到海里去,因而获得最好的生存机会。

会不会飞翔不是能否增加使用和不使用效果的标准,而完全是对于外界条件的适应,“最适者生存”,原因其实是结果,“整个体制在它的生长和发育中如此紧密地结合在一起,以致当任何一部分发生些微的变异,而被自然选择累积时,其他部分也要发生变异。”它是无所不在的,甚至是一个环形的链条,累积而变异,变异而累积,在这样一种循环中,物种在变种的形式中走向体制的进步。这似乎是一个确定的论点,但是在这个自然选择的学说中,达尔文也自己提出了“学说的难点”,难点主要有四个方面,一是在物种的变异过程中,过渡类型去了哪里?为什么自然界不呈现混乱状态?二是自然选择会不会产生奇妙而完善的器官?三是本能是从自然选择中获得的吗?四是如何解说物种杂交时的不育性及其后代的不育性?

关于过渡类型,达尔文按照自然选择的结果来说,过渡变种是不存在的或者仅仅变成稀有物种,因为,“绝灭和自然选择是并肩进行的。它的亲种和一切过渡的变种,一般在这个新类型的形成和完善的过程中就已经被消灭了。”实际上,过渡往往是一个动态变化,物种的变异本身就是在无数的、连续的、轻微的变异中形成的,就像极端完善和复杂的器官构成一样,也是一种微细的、连续的变异,“她从来不能能采取巨大而突然的飞跃,而一定是以短的、确实的、虽然是缓慢的步骤前进。”所以达尔文借用“自然界里没有飞跃”这个古代格言的意义来说明这个过程,“如果我们把过去的一切生物都包括在内,无论已知或未知的生物,这句格言按照这个学说一定是严格正确的了。”而对于本能,达尔文指出它区别于习性,但是和习性一样,在自然选择面前,也是可以改变的,比如迁徙的本能,不仅能发生变异,而且还能完全消失,而杜鹃在别的鸟巢里下蛋的本能,就是由于选择作用而被改变,本能是一种遗传变异,所以这个自然选择的法则就更加指向本质——“繁生、变异、让最强者生存、最弱者死亡”。而对于不育性,达尔文区别了第一次杂交不育性和杂种不育性,以及不育性的原因,不管是变化了的生活条件,还是自然选择累积作用引起,“不育性是亲种生殖系统中所发生的一些差异的一种偶然结果。”甚至,物种间的杂交也不是普遍的,它只是变化了的生活条件的效果和杂交的效果之间的平行现象。

而实际上,达尔文对于物种的过渡类型的兴趣则是打开物种起源的一把钥匙,在地质层中存在着不同物种的化石,比如始祖鸟,由于它们具有蜥蜴状的长尾,尾上每节生有一对羽毛,并且翅膀上生有两个发达的爪,所以被认为是一种极其重要的过渡类型,而在地质记录不完全的现实面前,达尔文提出了“生物在地质上的演替”的观点:“在我看来,全世界同样生物类型的平行演替,就其广义来说,它们的同时演替,与新物种的形成是由于优势物种的广为分布和变异这一原理很相符合;这样产生的新物种本身就是优势的。”这是一种时间纵向的研究,从生物的演变来说,“历史中各个连续时代内的世界生物,在生活竞争中打倒了它们的祖先,并在等级上相应地提高了,它们的构造一般也变得更加专业化;这可以说明很多古生物学者的普通信念——体制就整体来说是进步了。”而在空间的横向比较来看,不同的气候变化区域,不同的外界条件下,甚至在“同一大陆上或同一海洋里的生物都具有亲缘关系”,达尔文从这“三件大事”中推出的一个观点是:“各个物种仅在一处地方产生以后,在过去和现在的条件下依靠它的迁徙和生存所许可的力量,再从那地方迁徙出去,这是最可能的一种观点。”

不管是时间意义的地质层,还是在空间意义的地理分布上,都有着一个发散出去的原点,也就是说在这个起源的基点出发,产生了不同的物种,不同的物种又在变异中产生了变种,这是群序列之下的排列,达尔文在对于物种的形态学、胚胎学、残迹器官等的考察中,得出结论:“一切现存生物和绝灭生物被复杂的、放射状的、曲折的亲缘线联结起来而成为少数大纲的这种关系的性质。”也就是说,在自然系统的低端是一个共同的祖先,然后通过变异和自然选择“引起绝灭以及性状的分歧”,从而具有了不同的变种、物种、属、科、目和纲,产生了不同的差异诸级。实际上,这序列里完全抛弃了人的因素,看起来家养状况是人的意志力和有用性的选择,但其实,人的作用只是推动了自然选择的变异,在更多意义上是一种自发变异。

自发变异其实弱化了人类的理性,还原了物种的自然选择作用,而其实在更本体的意义上,人虽然看上去是超越其他物种的高级物种,但是人类同样在自己的自然选择中,或者说,人也和那些交错在河岸的树木,那些飞来飞去的昆虫,甚至那些在湿土里爬行的蚯蚓一样,只不过是一个物种,和其他物种一样具有共同的祖先。所以达尔文的真正革命在于将人的进化也纳入到整个自然选择的体系中,人不是主宰,当然也无法创造出造物主,在这个意义上,“寒武系第一层沉积下来”的少数生物便成为我们的上帝,而那个人造的上帝则被真正推翻了。

所以,当达尔文在被父亲送到剑桥大学学习神学并希望他成为“尊贵的牧师”仅仅两年之后,他就以“博物学家”身份自费搭船开始考察活动,随着军舰穿越大西洋、太平洋,经过澳大利亚,越过印度洋,绕过好望角,而最终回到英国的时候,达尔文其实也完成了自身意义的“变异”,这种变异对于他来说,就是一种“最适者生存”方式,它指向生命的本质,指向每一个物种存在法则:

这样,从自然界的战争里,从饥饿和死亡里,我们便能体会到最可赞美的目的,即高级动物的产生,直接随之而至。认为生命及其若干能力原来是由“造物主”注入到少数类型或一个类型中去的,而且认为在这个行星按照引力的既定法则继续运行的时候,最美丽的和最奇异的类型从如此简单的始端,过去,曾经而且现今还在进化着;这种观点是极其壮丽的。