|

编号:Z51·2180420·1463 |

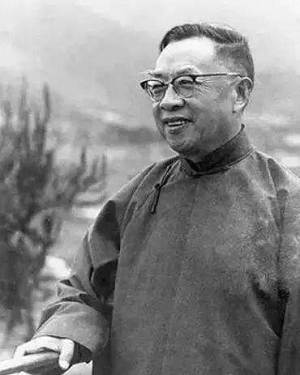

| 作者:钱穆 著 |

| 出版:商务印书馆 |

| 版本:2010年12月第1版 |

| 定价:92.00元亚马逊45.10元 |

| ISBN:9787100074667 |

| 页数:946页 |

《国史大纲》是中国近代历史学家钱穆所撰写的一本通史性论著,著于抗日战争时期。战火纷飞中随国立西南联合大学辗转大半个中国之后,钱穆在云南昆明岩泉寺将主要精力放在了中国通史的考证与写作之上。钱穆指出,研究中国历史的第一要务,在于能在国家民族内部自身求得其独特精神之所在。他希望作为抗战中流的精英分子能够从这样一部张扬士之人力的史纲里汲取力量前行。全书在内容取材上详述汉、唐时期而略写辽、金、元、清,详写中原地区而略写周边少数民族,详于阐述经济、政治、社会、文化、制度而略于具体的人与事,力求简要,仅举大纲,删其琐节。钱穆在《国史大纲·序》中说: “当信任何一国之国民,尤其是自称知识在水平线之上之国民,对其本国以往历史,应该略有所知。”

《国史大纲》:国史必有重光之日

今日之中国,显为有病,病且殆矣,万不容讳。然犹有所希冀者,其人虽病,尚有内部自身生力可以为抗。

——《引论》

今日之中国,是内忧外患之中国,今日之中国,是国难当头之中国,今日之中国,也是亟需国家民族复兴之中国。1933年,即民国二十二年,钱穆开始在国立北京大学任 “中国通史”讲座,从民国四年 “五九”对日屈服,到民国二十九年 “九一八”事变,再到民国二十六年卢沟桥事变,钱穆是这一段历史的亲历者,站在 “今日之中国”,一方面,当抗日的烽火在中国蔓延,他对于今日之中国充满了信心,他言称 “抗战胜利建国完成中华民族固有文化对世界新使命之开始”,似乎看到了最后的胜利,以及开始承担起 “世界新使命”,另一方面,这样一种必胜的信心使他审视中国历史,虽然三民主义在建国上有顿挫和歧趋,但是无论是辛亥革命、北伐还是对日抗战, “全由三民主义之领导而发动”,所以他的另一种信心在于: “将来三民主义之充实与光辉,必为中华民国建国完成之惟一路向。”

看到抗战的胜利,看到三民主义的希望,看到国家的使命,深陷国难之际,钱穆能做出这样大胆的预设,就在于从中国的漫长历史中看到了一种精神, “继自今,国运方新,天相我华,国史必有重光之日,以为我民族国家复兴前途之所托命。”而他从1933年开始讲授 “中国通史”,就是希望以历史的眼光,从历史中发现复兴的力量。但其实,对于钱穆来说,承担这一历史重任,还有着自己的担忧,他认为自己讲授此课是 “悯其意,悲其遇,知人论世,恕其力之所不逮,许其心之所欲赴”,让历史重新被审视,让精神重新唤醒,其实任重道远,而在 “今日之中国”,这种担忧又有其特殊性。

“故欲其国民对国家有深厚之爱情,必先使其国民对国家已往历史有深厚的认识。欲其国民对国家当前有真实之改进,必先使其国民对国家已往历史有真实之了解。我人今日所需之历史知识,其要在此。”他认为,国民对国家要有深厚感情,这种深厚感情需要对历史有深厚的认识,深厚的感情和身深厚的认识,当然是对于那些浅陋者甚至无知者而言的,在他看来,那些对民族没有深厚感情的人,对历史缺乏必要知识的人,是混淆了历史知识与历史资料的不同。历史总是向前发展的,历史也必定是后人对前世的记录,但是前人并不知道后事会如何发展,他们的记录 “未必一一有当于后人之所欲知”,也就是说,前人所写下的历史,只是一种资料,它从来不是为了满足后事的需要,而后事所需要的是历史知识,所以这个转变必然发生了: “必从前人所传史料中觅取。”

将前人的史料为我所用,就是一种历史知识的运用,所以历史知识是建立在历史资料基础上的,并超越了史料本身, “历史知识,随时变迁,应与当身现代种种问题,有亲切之联络。”这就是一种在时间上的持续性,这种持续性的意义就是 “鉴于古而知今”,一方面不能蔑弃前人的史料而空谈历史,那只能是 “史”者非史,另一方面则必须在鉴古知今中充分运用历史资料,避免 “识”者无识, “故所贵于历史知识者,又不仅于鉴古而知今,乃将为未来精神尽其一部分孕育与向导之责任也。”如果精神和责任都不存在了,那么历史也便成了空中楼阁。

但是,在今日之中国,钱穆就看到了这样一种革新派,他们对中国历史的一个观点是: “中国自秦以来二千年,皆专制黑暗政体之历史也。”也就是说,他们认为中国是二十四史都是 “帝王之家谱”,都是 “专制黑暗”,所以并没有从中可以获得的历史知识。钱穆把中国近代的史学分成三派,和传统派、考订派不同,革新派所提出的就是改革,而这样的改革一方面是因为中国需要变法图强,另一方面则受到西方的影响,但是革新却容易走上歧路,正像他们提出的观点一样,当外患侵逼日紧,内政腐败依然, “再不能按捺”的急切之中开始了彻底的政治改革,而在狭义的部族政治中,这种改革演变为 “革命爆发”,辛亥革命便是因为 “政治领导改进社会之希望已断绝”,才 “不得不转由社会领导来改进政治”。

在钱穆看来,辛亥革命打着推翻故常的旗号,其实是陷于 “假革命之嫌”,他分析认为,辛亥革命之成功,打出了排满的号召是关键一点,但是当要建立民主共和的新政体而言,却和 “以往政治理论及政制精神靡不合”,新政体取法西方,西方的政体制度是建立在自己的国情基础上的,当中国以革命的方式推翻王室,其实就可能将旧有的政制也一并推翻,所以在摒弃传统之后,提出了中国两千来都是专制黑暗的历史, “而所以犹谓之 “假革命”者,以我民族所遇之问题,犹是我民族特有之问题,却不能亦随别人之政制与理论而俱变也。”所以审视辛亥革命,最重要的不是推翻体制,而是在革命之后,能在文化、社会等诸方面进行改革,在鉴古知今中发掘历史知识和历史精神,以此才能避免走向 “假革命”,才能更好的走上中国的复兴之路。

所以从革新派走过的道路来审视历史,钱穆首先提出了历史 “信念”:作为国民要对本国历史应有所知晓,否则,只能是有知识的人,而不是有知识的国民;如果真正成为了对本国历史略有所知者,那么必须对以往历史抱有 “温情与敬意”的态度,没有温情与敬意,就不会对本国历史有知识;当拥有了此种态度之后,要鄙弃偏激的虚无主义观点,认为本国以往历史没有任何价值,而想当然地认为自己站在了历史最高点,这是一种浅薄狂妄的进化观,当把所有的罪恶与弱点都归结为古人的时候,这就变成了一种 “文化自谴”;最后就是要抛弃文化征服论,要相信 “国家乃再有向前发展之希望”。这是四个历史诸信念,它们是相辅相成的,只有成为了有知识的国民,只有拥有了对历史的温情与敬意,只有抛弃了偏激的虚无主义,只有相信国家有发展的希望,才能真正审视历史,才能发现历史精神。

而这四条信念其实就是一种历史精神,所以钱穆说: “治国史之第一任务,在能于国家民族之内部自身,求得其独特精神之所在。”这种从历史内部发现独特精神的做法,一方面要否定革新派的 “假革命”,不要用西方的一套强加给中国,一国有一国的历史,一国有一国的国情,如晚晴的变法图强,出发点是好的,但是却犯了错误,正如梁启超所言: “一时言富强者知有兵事,不知有民政;知有外交,不知有内治;知有朝廷,不知有国民;知有洋务,不知有国务。”它是一种综合的改革,也必须是结合中国国情的改革,西方建立了新的政体有其背景,比如欧洲的科学发展的土壤中国就缺少,而过激者只是希望中国投入到世界革命中求出路,而不知社会动荡的根本缘由和解决办法,照搬照抄,只能落得个 “歧途亡羊”的恶果。

在中国历史发展中,中西方之间的不同表现在很多方面,为什么西方所谓的 “国家建筑于宗教之上”的观点,在中国根本行不通?为什么中国没有出现民选代议制度? “中国政制所由表达之方式与机构,既与近代欧人所演出者不同。故欲争取民权,而保育长养之,亦复自有道。”所以所谓的 “文艺复兴”、 “宗教改革”在中国根本就是一种谬误, “不明国史真相,肆意破坏,轻言改革,仍自有其应食之恶果也。”所以从这种否定观出发,钱穆提出了相反的肯定观:在中国历史内部寻找 “变”,这种变是求异也是求同。求异是从不同的时代中找出 “特性”,找出两种状态的相异点, “从其动态之畅遂与夭淤,而衡论其文化之为进退。”这是其一,而求同则是从不同的时代状态中找出其 “基相”, “此各基相相衔接、相连贯而成一整面,此为全史之动态 。”只有从各段的相异形成全程之相同,才能推动其向前发展。求异是历史的特殊性,求同则是历史的持续性和整体性,而正是在这种变动中才能发现民族精神: “自其推动向前而言,是谓其民族之‘精神’,为其民族生命之源泉。”

所以,钱穆认为历史之变是精神之所在,是文化评价之所系,他分析了中国历史的政体演进、文化演进、社会组织演进,都在遵循着这一条求变的规律,都在持续性和整体性中绘制了中国历史精神。政体演进经历了三种形态:最初是 “由封建而跻统一”,之后是由宗室、外戚、军人所组成之政府渐变而为士人政府,第三则是由士族门第再变而为科举竞选,所以钱穆认为, “惟其如此,‘考试’与‘铨选’,遂为维持中国历代政府纲纪之两大骨干。”考察中国历史,从商周开始,中国封建制逐步建立,到了春秋时代,霸政成为变相的封建中心,正是在这个时代, “诸夏结合之团体亦遂逐次扩大,为中国逐次形成中央大一统郡县国家之酝酿,而上古史亦逐次宣告结束。”到了战国时代,许多宗法封建的小国变成了几个中央政权统一的 “新军国”,而再向前发展,到了秦汉,则完成了大一统政府之创建。而在政府构成上,东汉的堕落,也使统一政府逐渐堕落,名士崛起,从三国到魏晋南北朝,宗室、外戚、军人所组成之政府已经转变为士人政府,但是旧政权的没落并没有使得新政权稳定,甚至到了南北朝时,东汉以来的士族门第, “几乎已成为变相的封建了”。于是有了新的变,到了隋唐,科举制兴起,科举制让人自由应考,便是广泛的开放政权,这一制度 “开创了后代的政府”,在其不断演化中,到了宋以后, “进士考试遂独占了政治上的崇高地位。”

这是钱穆为政体演进所绘制的轨迹图,而在文化上,钱穆认为,中国历史的政体嬗变其核心还是和平的大一统,因为需要和平而不重于富强,因为需要完整而不重于 “未有之侵获”,所以中国文化的特点在于人事之协调,而不在于物力之利用,在于合理的生活之递嬗,而不是追求空中的天国;在社会组织的演进上,中国有君主而没有立宪,但是这种制度并非是专制,而是自成一体,而且在自身演进中不断克服其缺点。钱穆考察从北朝儒学到唐代政府之规模,认为这是 “中国史在和平中进展一显例”,而没有选择民选代议制度,就是符合历史精神: “代议制之所起,由于宰辅之权不重,无参署之制,政府负责无人,君主易于为恶。”这是代议制的一大弊病,而中国自明朝开始没有参署;第二, “税法不夙定,轻徭薄赋不垂为典则,掊克之术易施。”而中国汉唐的税制明定颁布, “且极轻”;第三, “僧侣不务静修而干政”,所以中国只在元代出现了这样的弊端;第四, “贵族擅权,下情壅隔”,而中国自秦以下就无贵族;第五, “考试权不独立,阘冗在位,贤俊老死”,而中国从汉代开始就 “力矫其弊”;另外,无审驳、监察、弹劾之官,则庶政违失而莫纠;无拾遗、补阙、记注、经筵之官,则君主失德而莫正;文化之传衍浅,则无良法美意足资循式,无嘉言懿行以供考镜……所有种种弊端,都不符合中国的实情, “其遇朝政阙失,在下者以为乃人弊非法弊,故上下之情常通,不致于成敌抗之形。”

而同时,中国和西方也在化解矛盾上有着截然不同的机制和内在机理,钱穆认为,西方历史中常常出现的是 “力量”, “西方史之顿挫,在其某种力量之解体;其发皇,则在某一种新力量之产生。”而中国则注重情感, “中国史之隆污升降,则常在其维系国家社会内部的情感之麻木与觉醒。此等情感一且陷于麻木,则国家社会内部失所维系,而大混乱随之。”所以中国历史的演进中,最重要的维系不是力量的冲击,而是内在情感的融和,无论是春秋时代的贵族学,还是汉代农民素扑的精神,无论是佛教的中国化,还是盛唐时民族文化推进,都是用情感的内在动力化解整个社会的尖锐矛盾。

但是,钱穆也清醒地看到中国历史发展中的病态现象,不回避病态,也就意味着从中发现精神力量所在,而这种精神力量就是钱穆所说的 “生力”, “生力者,即其民族与国家历史所推进之根本动力也。”往往在历史遭遇之顿挫与波折中,那一种生力会被发现。为什么经历了魏晋南北朝的纷乱,到了隋唐又能完成统一?钱穆认为,正是因为纷乱才让人看到了政府存在的弊病,所以隋唐时代开始中央宰相职权之再建和地方政治之整顿,政府从魏晋的私机关变成了 “首领官”,君相之间从相克成敌变成相辅成治,所以钱穆说: “此种转变,无异乎告诉我们,中国史虽则经历了四百年的长期纷乱,其背后尚有活力,还是有一个精神的力量,依然使中国史再走上光明的路。”而唐代建立的贡举制、租庸调制、府兵制,也成为一种 “生力”的代表:租庸调制,奠定了全国农民的生活;府兵制,建立起健全的武装,进士制,开放政权,消融阶级,促进了社会的文化;政府组织,则把一个创古未有的大国家,在完全密而伟大的系通之下匀称的、合理的凝造起来, “这种合理的观念与理想,即是民族历史之光明性,即是民族文化推进的原动力。他不必在某一个人的事业上表出,而是在整个民族的长时期的奋斗下,笃实光辉地产生。”

中国历史的发展是曲折的,演进是复杂的,但是有一种不变的规律是: “每于和平中得伸展”,所以钱穆驳斥了那些妄疑中国历来政制 “惟有专制黑暗”的蔑视者,在他看来,要研究历史,就是要看到政制后面的 “一种理性精神”,就是要发现多变之路上的 “生力”,就是要体察其中的历史精神,所以在除旧开新的新历史节点,需要的一种 “自觉精神”: “不知今日中国所患,不在于变动之不剧,而在于暂安之难获。必使国家有暂安之局,而后社会始可以有更生之变。所谓更生之变者,非从于外面为涂饰模拟、矫揉造作之谓,乃国家民族内部自身一种新生命力之发舒与成长。”

从知道历史知识开始,到怀有温情和敬意,再到去除妄自菲薄和虚妄的虚无主义,在看到向前的动力中保持一种信心,这便是钱穆历史精神的真义,所以,在国难当头之今日,在中国之病没有治愈之今日,需要的还是理性指导下的自信,需要的是求异求同之变, “继自今,国运方新,天相我华,国史必有重光之日,以为我民族国家复兴前途之所托命。”