2018-08-15 《毕加索的秘密》:我几乎看到了起点

这是关于绘画艺术的纪录电影,还是用电影语言构建的另类绘画?这一部作品的作者是画家毕加索,还是电影导演亨利-乔治·克鲁佐?镜头前,毕加索挥动着画笔,用线条、色块表现绘画艺术的创作过程,镜头后,亨利-乔治·克鲁佐对准这个场景,真实记录发生的每一幕,镜头前和镜头后,被看见和看见,当画作从画框中跳出,当绘画被记录下来,它们共同创造了流变的时间。

“总之这是一幅画,现在我几乎看到了起点。”1956年的那个夏天,是毕加索口中的“现在”,当一幅画作被创作完成,他重新又展开了画布,拿起笔墨,重新开始创作。这是一个结束,这是一个开始,当开始从结束作为起点的时候,时间似乎已经变成了一种循环。而这种循环一定是对于绘画艺术既有观念的解构。毕加索,一个画家,一个雕塑家,一个法国共产党党员,以及现代艺术的创始人、西方现代派绘画的主要代表,当我们如此定义一个人的时候,他其实处在一个静态世界里,即使他经历了“玫瑰红时期“、“马戏团风格”、“田园时期”等不同阶段,即使他有着从立体主义到超现实主义的蜕变过程,即使在画作《亚威农少女》、《海滩上奔跑的妇人》、《熟睡的农民》、《坐着的裸女》中感受到了风格的变化,但是他之存在,很多时候就是封闭在一个固定的时间框架中,他出生,他死亡,他是伟大的画家,仅此而已,和他创作的37000件作品一样,或者被收藏,或者被展示,从来都凝固在时间之外。

静态而平面,还有什么秘密可言?但是当1956年的毕加索出现在亨利-乔治·克鲁佐的镜头前的时候,似乎一切都发生了改变,他是一个65岁的老头,却精力充沛,光着上身,坐在那间画室里,他起身,他走动,他坐下,他竖起画板,他倒出颜料,他拿起画笔,一切的动作展示在镜头前,他便是一个活动的人。这是从动作意义而言的,于是,亨利-乔治·克鲁佐看到了他,于是,观众看到了他,在这个有着一系列动作的人身上,我们看到了时间的意义。

但是,时间的意义并不仅仅在于动作的展开,更重要的是,毕加索开始创作,当他的画笔在画布上画出第一笔的时候,那个起点便出现了。而亨利-乔治·克鲁佐的摄像机对准了画布,当开机记录这一切的时候,绘画也变成是时间里的元素,或者说,绘画具有了时间性元素。起点是从左侧上方开始的,一张侧脸,女人的侧脸,目光向下,然后是一个女人的身体,轮廓之外,还有裸体中的乳房,接着是半坐着的姿势;画布的空间向右延伸,是两个男人,一个高一个矮,但似乎也都是楼梯的;画布再延伸,便是后面的一扇窗,窗台上的一个瓶,瓶里的一朵花;再延伸,是一张桌子,桌子上的物品;当然,这也不是结束,毕加索又用另外的画笔开始绘制大色块,窗户旁的蓝色,两侧的绿色,下面的红色,瓶子中的红色,以及桌子上的褐色,渐渐的,色块在增加,颜色在蔓延,甚至它们掩盖了起先男人和女人的轮廓,甚至湮没了一个相对清晰的场景。

|

| 导演: 亨利-乔治·克鲁佐 |

|

左侧的第一笔是开始,那个裸女是起点,于是人物出现了,环境渲染了,场景构筑了,于是,色彩增加了,线条复杂了,人物丰满了,可是在渐进的过程中,在变化的持续中,那些掩盖,那些湮没,是不是又在取消最初的构思,是不是又在否定曾经的想法?那么,所谓的起点是不是仅仅是一个起点,它无法看见结束,无法预言终点?毕加索以如此方式创作,是不是也是克鲁佐的意图?从画室里走出来,离开那些完成的绘画,毕加索进入电影,就是进入到克鲁佐的时间里:他发明了半透明的画布,当毕加索在画布上作画的时候,背面的摄像机便开始工作,它记录了画作的诞生过程:既有开始,又有结束。

但是,对于克鲁佐来说,他似乎也不知道毕加索会怎样创作他的话,克鲁佐只是提供了一部机器,一块画布,以及一个在背面的观者,他不参与其中,只是记录,而所有一切的变化都在毕加索的掌握之中,而这种纯私人的创作过程便具有了某种悬念性:当第一笔开始,接着会画什么?特别是对于毕加索这样的天才来说,谁都无法预料接下来会发生什么。当兰波的诗歌《醉舟》中出现莫扎特的音乐元素,克鲁佐称之是一种“走向险境的尝试”,因为诗歌和音乐的结合过于秘密,它只不过是一种私人密语,但是当画家打开了画室,打破私人性,走向摄像机而被记录的时候,他其实面对的是观众,无论是“一条曲线引导他向右”,还是“一个点推动他向左”,总之这样的摸索就变成了一种舞台上的表演,而毕加索就是用绘画演出一幕戏剧,而克鲁佐既是记录者,也是观众。

|

|

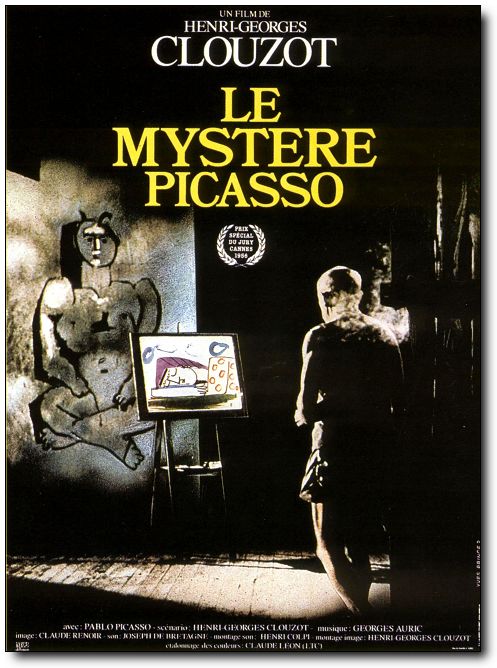

| 《毕加索的秘密》电影海报 |

欢快的音乐响起,是一个躺着的女人,下面仿佛是水中的倒影,又仿佛是运动的轮子,或者是一只只的蜗牛;几何形状开始,它们交叉,它们延伸,它们连接,黑色的色块里,仿佛露出了两张脸;一匹马,马上的一个女人,马下的一个男人,最后他们湮没在色块之中;一只向上的牛头,出现一只手,于是又出现另外一个牛头,最后在色彩的叠加中几乎看不见当初的线条……在画布前,毕加索像是即兴创作,不断地增加色彩和线条,又不断地涂抹和否定,肯定,否定,肯定之否定,以及否定之肯定,在从起点开始的过程中,毕加索似乎也享受其中,而在变化中或者才能命名为创作。

“我会让你大吃一惊。”这是毕加索对克鲁佐说的话,在画布上,他画出了三个不规则的圆,慢慢的,每一个圆都变成了一朵花,但是在花外面,又加上了一个大圆,于是变成了一条鱼,但是在鱼身上增添了线条,又变成了一只公鸡,而当公鸡身上长出了花纹——这当然不是最后的画作。当毕加索告诉他们墨没了的时候,就是预示着创作还将继续,但是克鲁佐却提示:“胶卷只有2分钟了。”于是打好了墨的毕加索继续作画,那只公鸡慢慢变了模样,“只剩下30秒。”继续作画,“还有15秒。”再继续,“我骗你的,已经超出了9秒。”但创作还没有完成,当毕加索又继续绘画的时候,克鲁佐才真正喊停。

从一朵花到一条鱼,从一只公鸡到一个牧神,这是毕加索创作的变化,它们在时间里,却又不在固定的时间里,“我要画5个小时,他们以为十分钟就可以完成。”5个小时是真实创作的时间,10分钟是人们以为的时间,甚至当观者看到一幅画的时候,那种关于创作的时间也可能被取消,它只是一幅画,一幅静态的画,一副完成的画。当五个小时的作者时间变成10分钟的观者时间,时间的变形甚至再没有悬念,所以克鲁佐在毕加索创作的时候,不断提醒他时间快到了,就是在强化流变的时间会从画作的可能创作中逃逸出去,而这种提醒在某种程度上又把毕加索时间变成了克鲁佐时间。

其实,意图已经很明显了,克鲁佐正是在记录毕加索创作的过程中制造悬念,并在一种戏剧式的表演中强化电影的本质。电影是什么,它和绘画的区别在哪里?当电影超越了摄影术,它就是对于瞬间定格的突围,从而形成了运动,形成了时间的一种持续状态,所以安德烈·巴赞在《电影是什么?》中把这部电影称作是“一部柏格森式的影片”:

《毕加索的秘密》不仅揭示出人们已经了解的事物,即创作的时间延续,而且表明这段时间延续可以成为作品本身的组成部分,一个附加方面,这是在作品成形阶段被轻易忽视的方面。更确切些说,我们迄今只知道画作,只知道创作过程的纵切面,那是由画家本人由于偶然因素、疾病或死亡而搁笔的结果,多少带有随意性。而克鲁佐最终为我们揭示出的是绘画,即存在于时间中的、有自身时间延续的、有生命的和有时还会“死亡”的一幅画一如这部影片结尾。

时间在延续,绘画不再是一部定形的作品,而是永远处在创作中,处在时间中。当绘画和电影表现了一种流变的时间,毕加索是作者,克鲁佐也是作者。而在另一层面中,毕加索进入电影却成为了其中的一个人物,实际上他在某种程度上被克鲁佐安排着,甚至克鲁佐的时间大于了毕加索的时间,所以他可以提醒毕加索胶卷还剩不多了,而在这种提醒中,毕加索的创作会不会受到影响?或者说,他真的在表演中失去了一种自由?

电影让绘画艺术消除了画框,电影也让绘画艺术建立了延续的时间,但是无论哪种革命,对于绘画来说,其实没有什么改变,它改变的只是人们对于绘画的既有观念,但是真正具有深远影响的则是对于电影的一种时间阐述,“在克鲁佐的心目中,唯有绘画艺术创作过程才是真正的观赏性元素,即电影化元素,因为本质上这是时间性元素。”巴赞这样说,这种时间性元素变成绘画的观赏性元素,只是在阐述一种电影语言,而对于毕加索来说,其实根本没发生改变,甚至当他在摄像机面前挥动画笔,他称这是一种冒险,“给我一张大帆布,假装在家里。”为电影服务,就是一种和目的论的实践,所以在“看到了进步”的同时,毕加索一直耿耿于怀自己在进行一种表演艺术,“我太老了,真理往往不在表面。”似乎在表达着一种不满,所以最后的最后,毕加索走到画布前,用画笔写下自己的名字后,说了一句:“好了,结束了。”然后背向画布,走到了那个有些黑暗的角落。

那个角落里有他完成的画作,当他走向画作,就是走向绘画艺术,走向自由创作,而“好了,结束了”也完全是对克鲁佐说的,就像他开始“几乎看到了起点”一样,从时间开始,也一定会走向终结,一幅画从提笔到完成,就是从进行时到完成时,最终封闭在时间内部,而真正流变的时间只在克鲁佐的电影里,它是开放的,是延续的:它在1965年成为一部电影,在2018年依旧是一部电影。

[本文百度已收录 总字数:4608]