2017-08-15 “止观明静”国清寺

一双罗汉鞋。

我以为是芒鞋,却并非用草编织,也不是全身无孔的僧鞋,鞋面到尖部的确是用三片条布排列缝牢,但鞋帮却并非缝缀着一些方孔,而是如凉鞋一般是开放的,这大约也是经过了改良的罗汉鞋,特别适合夏日季节穿行。搁在那过道旁,在正午日光下,旁若无人地晾晒着。

其实是空着的某一种情境:哪一位僧人曾穿着它在天台山上行走?脱了罗汉鞋又在国清寺何处休憩?近旁却正好坐着一僧人,戴着眼镜,也是旁若无人地坐在藤椅上,摇着蒲扇,在树荫处接受着凉风的吹拂,或是小睡而已,那悠闲的表情是清净的,仿佛从一旁的这双罗汉鞋想象早上的修习,却也不是累了才脱掉。鞋在过道旁,人在藤椅上,却也是相安无事,各自选择一种方式。

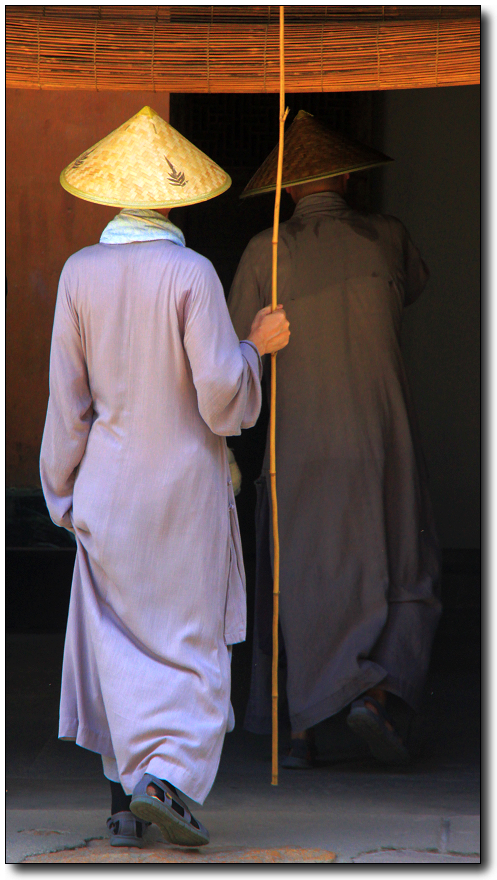

而真正的情境却在旁边的小屋内外发生着,戴着斗笠,穿着僧衣,拿着竹杖,一前一后两个僧人,瘦欣着,慢慢走进清凉的世界,感觉像是极具侠义的武林中人,正来到此处歇脚。这一幕正如那诗句所说:“竹杖芒鞋轻胜马”——却也不是芒鞋,甚至比改良后的罗汉鞋更具现代气息,也是凉鞋,却不是布料,灰褐色的塑料穿在脚上想必更为凉爽,但是不管何种鞋,不管何种材质,也或者都是修行而归。

坐在藤椅上小憩,正当午时竹杖归来,或者还有拿着手机闲谈着,或者还有独自对着碑文阅读着,这炙热的午后,这些僧人却也构筑了国清寺不一般的风景,而他们所组合的意境,仿佛也是对于“止是定,观是慧,摄心入止为定,静明观照为慧,止中有观,观中有止”的“止观明静”的而生动阐释。

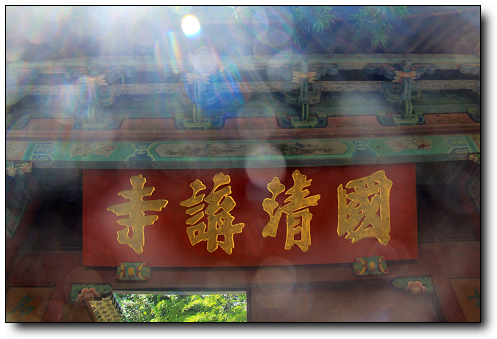

实相和止观,是天台宗的主要宗旨,那写在照壁上的“教观总持”似乎也是静态的,而对于游客甲的我来说,也是过于生疏,过于抽象。导游说,按照通俗的意思来说,就是理论和实践相结合的修行方法,理论和实践相结合,是最直接的表述,却并非是全部,天台宗以天台山命名,隋开皇十八年,隋代高僧智越在此创立,之后取“寺若成,国即清”而改名为国清寺,天台寺变成国清寺,看起来更是对于国泰民安的期盼,对于结束了南北朝乱世来说,这其中的确有一种出世的愿想。

但天台宗更注重“止观双修”之法,北齐的慧文又从《大智度论》卷二十七关于解释《大品》“道种智”、“一切智”和“一切种智”之文,确立了一心中观空、观假、观中的“一心三观”理论。慧思继承此说,并结合《妙法莲华经》要义,又阐发“诸法实相”之说,慧思再传给国清寺的创建者智顗,终于形成以“一念三千”和“三谛圆融”为中心思想的独立学派。心即诸法,诸法即心,心法一体,无待绝待,称之为“观不思议境”,此中能观之智对所观之境为第一重能所,能观智境对所观阴妄一念为第二重能所,这是总观。总观之外是九种助观,即真正发菩提心、善巧安心、破法遍、识通塞、道品调适,对治助开、知位次、能安忍、离治爱等,合称十乘观法,这是天台宗的圆顿止观。

止观合体,止观明静。那一双罗汉鞋,那一休憩的僧人,那极具侠客意境的竹杖芒鞋,其实也是“止观”之外的观者所做的想象式阐释,其实不管是进门看见的“隋代古刹”“国清讲寺”,还是依次经过的弥勒殿、雨华殿、大雄宝殿,或者是那不开花的隋梅,都已经凸显在导游的讲解中,跟在后面的实践观望倒也显得无聊,索性转身而去,顾自寻找不一般的风景。从大雄宝殿折进三贤堂,诗僧寒山、拾得、丰干似乎正讨论那一首诗作;再从左侧进过妙法堂,两层楼五开间的精舍前芭蕉茂盛,玉桂常青,环境清幽,这里其实是“台宗讲席”,是弘扬天台宗教义的场所,也是天台山佛学院之处;再向右徐行,转过去,便是一空旷之地,于是,便也看见了廊道里的阅读者,藤椅上的休憩者。

以及一双旁若无人晾晒着的罗汉鞋。一鞋一世界,不去惊扰,也不去想象了,沿着最右侧的纵轴线竟也穿过了“鱼乐国”,董其昌的那个遇见仙女的美梦是不会再做了,索性穿门而出,以往返的方式将1400年前创立的“一念三千”和“三谛圆融”留在了身后,将“国清讲寺”和“隋代名刹”留在了身后,而这走马观花的行旅却也并非“止观明静”的实践。目光向前,在树荫处,在溪流中,在古桥下,那脱去了裤子戏水的孩童莫是真正明净之人?

|

| 远处可见的隋塔 |

|

|

| 沿途的田园 |

|

|

|

|

|

| 依次行进 |

|

|

|

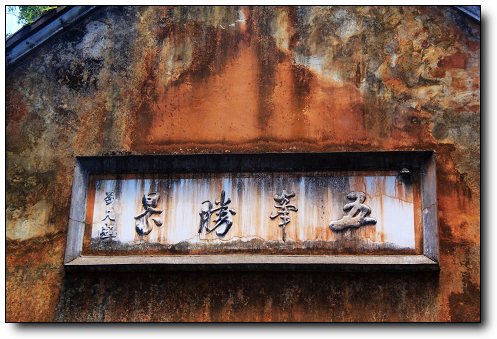

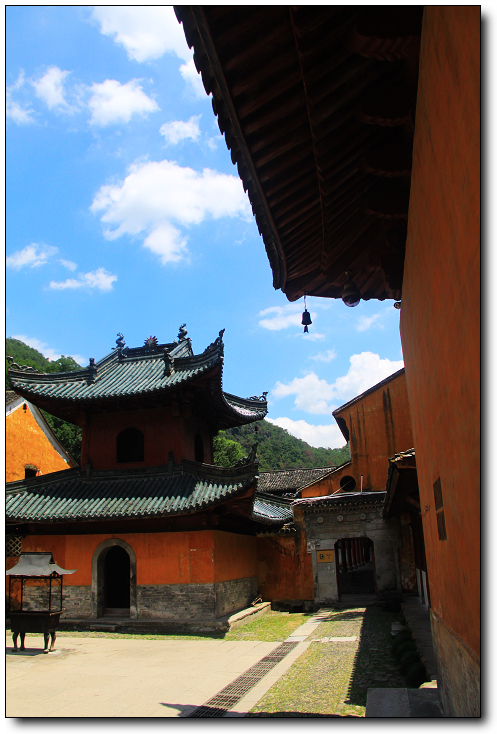

| 隋代古刹 |

|

|

|

|

|

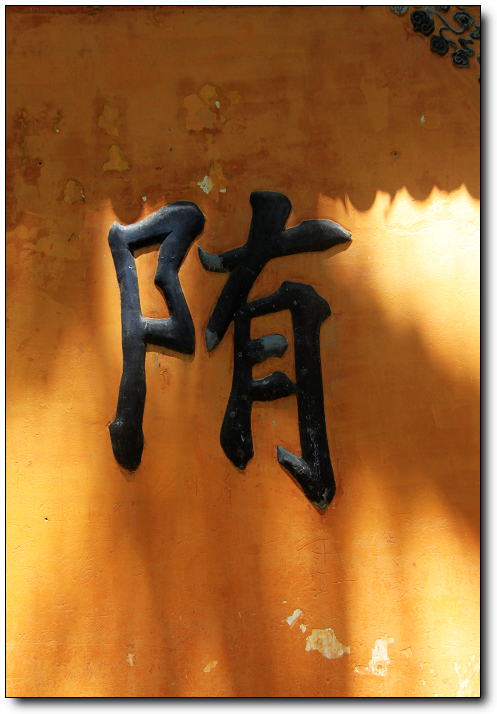

| 国清寺 |

|

|

|

|

|

|

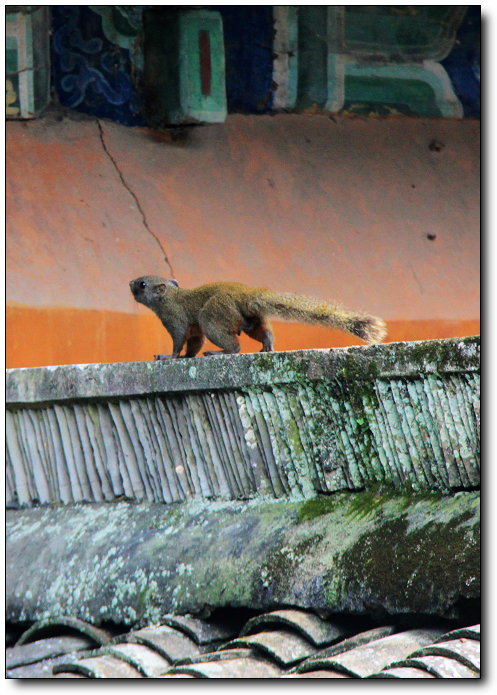

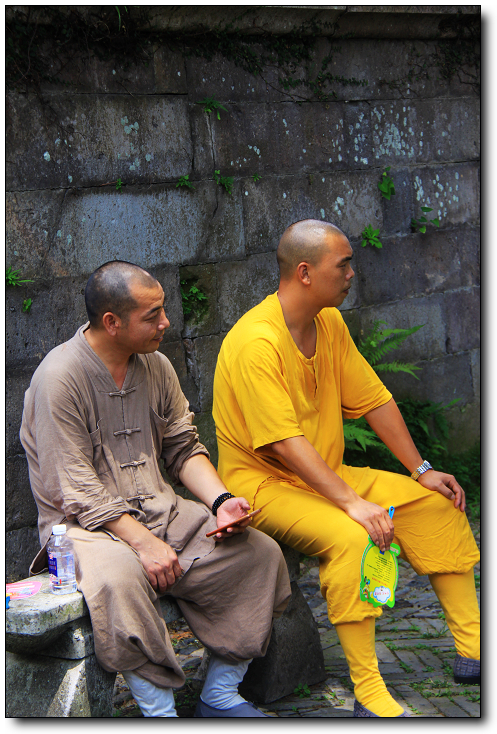

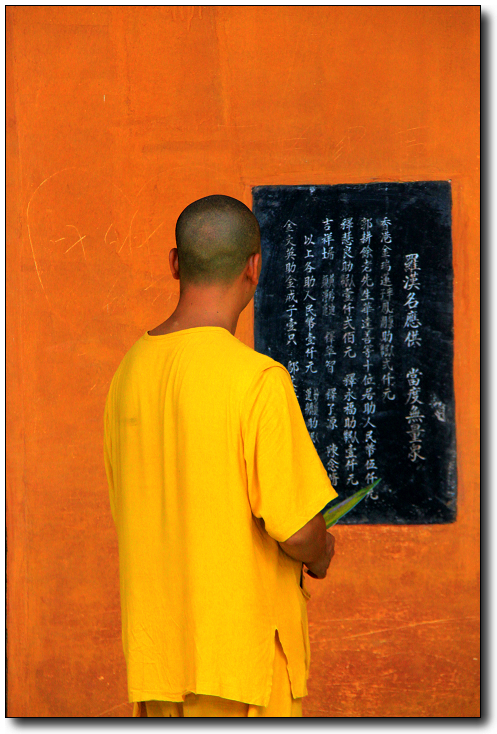

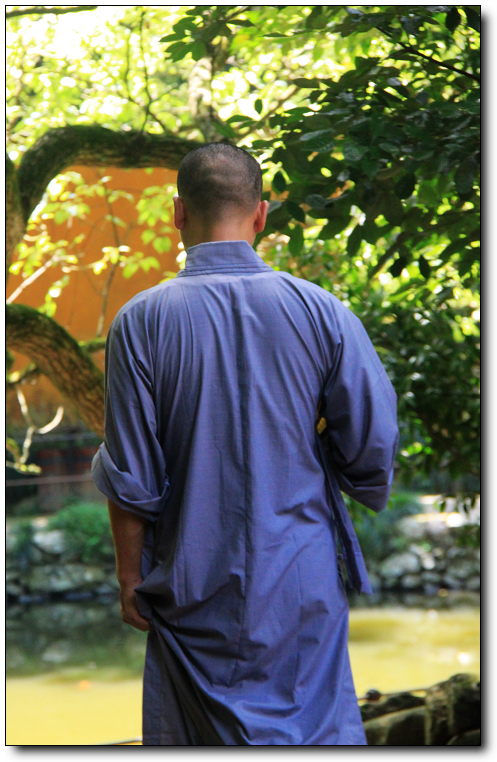

| 僧人 |

|

| 罗汉鞋 |

|

|

|

| 一物一世界 |

[本文百度已收录 总字数:2941]

思前: 《闪亮的风采》:如何向魔鬼进攻

顾后: 石夫人:海上人归会有时