|

编号:C28·2150623·1187 |

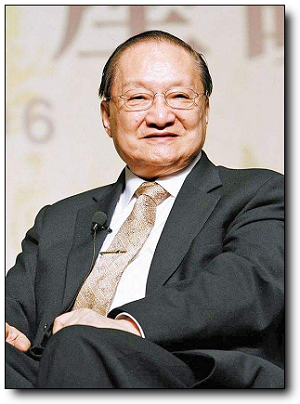

| 作者:金庸 著 | |

| 出版:花城出版社、广州出版社 | |

| 版本:2008年03月第3版 | |

| 定价:86.00元亚马逊54.20元 | |

| ISBN:9787806553398 | |

| 页数:1454页 |

《笑傲江湖》是金庸的后期作品,其叙事状物,已到炉火纯青、出神入化的境界,所谓文有余思,笔无滞得,信笔所至,皆成妙谛。《笑傲江湖》时所涉及的场景、人物以及各类武林人物交手搏斗的场在不可胜数,但历历写来,景随情转,变化无穷而皆能贴合生活,让你如同身历其境。例如第五回仪琳抱着重伤的令狐冲从群玉院逃出来到荒山里,为令狐冲摘瓜,双为令狐冲讲《百喻经》故事一段,简直如读第一流的回忆童年的散文。到第七回捉萤火虫的一段,更是文如秋水,情如童梦。《笑傲江湖》的中心是武林争霸夺权,为了达到目的,又夺取《辟邪剑谱》和《葵花宝典》,最后两派都政在《辟邪剑谱》和《葵花宝典》上。

《笑傲江湖》:世上再无此琴箫之音

冲虚道:“权势这一关,古来多少英雄豪杰,却都难以凿开。别说做皇帝了,今日武林中所以风波迭起,纷争不已,还不是为了那‘权势’二字。”

——《三十 密议》

五百里山道有人凿开,悬空寺有人建成,这是不是一种对自然造化的人为征服?翠屏山之飞阁耸立峰顶,现于云端,是孤独于高端的俯视;磁窑口双峰夹峙,一水中流,是“一夫当关,万夫莫开”的险峻,“世上之事,不论多么难办,总是有人要去试上一试。”当有心人以这样一种极端之力实现“壮举”,是不是反而会陷入悬空寺那种孤悬的状态?

对于第一次站在悬空寺上的令狐冲来说,身为衡山派掌门似乎仅仅将此理解为“巧夺天工”的一种实践,但是这四周皆空,云生足底的胜景却也是江湖的一种写照,当初在于松不能生、猿不能攀之处,凭空建寺就是北魏皇帝所为,“无怪乎有这许多人想做皇帝。他只消开一句口,数万兵卒便将阻路的山岭给他凿了开来。”这对于自然的改造当然是一种征服,可是征服之后,不仅仅是自然胜景的取消,而是在人为意义上变成了一种破坏秩序的欲望。旧秩序之破坏,是为了一种新秩序的建立,但是如果新秩序只是呈现为一种悬空状态,其危险性和孤立性也就使得江湖变成一种冒险的世界。

破坏是一种权势的运用,那些假扮的日月教教众劫掳恒山弟子,围攻定静师太,那些嵩山派火烧铸剑谷,烧死定闲、定逸师太,以及左冷禅以五岳剑派之名义收拾武当、吞并少林,无非都是从破坏秩序开始的,那些阴谋,那些生死,全部变成了权势的一部分,正如冲虚道长对令狐冲说所说:“少林派向为武林领袖,数百年来众所公认。少林之次,便是武当。更其次是昆仑、峨嵋、崆峒诸派。令狐贤弟,一个门派创建成名,那是数百年来无数英雄豪杰,花了无数心血累积而成,一套套的武功家数,都是一点一滴、千锤百练地积聚起来,决非一朝一夕之功。五岳剑派在武林崛起,不过是近六七十年的事,虽然兴旺得快,家底总还不及昆仑、峨嵋,更不用说和少林派博大精深的七十二绝艺相比了。”但是在阴谋论中,在权势的破坏之后,是更大的权势,是更大的欲望:“左冷禅当上五岳剑派盟主,那是第一步。第二步是要将五派归一,由他自任掌门。五派归一之后,实力雄厚,便可隐然与少林、武当成为鼎足而三之势。那时他会进一步蚕食昆仑、峨嵋、崆峒、青城诸派,一一将之合并,那是第三步。然后他向魔教启衅,率领少林、武当诸派,一举将魔教挑了,这是第四步。”

四步而成为武林盟主,在这风波迭起的纷争里,隐含着多少政治权势,但是最后的孤绝状态则是权位带来的人性的泯灭,“那时候只怕他想做皇帝了,做了皇帝之后,又想长生不老,万寿无疆!这叫做‘人心不足蛇吞象’,自古以来,皆是如此。”悬空寺所论的并不只是武林恩怨,更是一种人生哲理,而对于令狐冲来说,不仅见证了权势的无耻,也将他彻底卷入了那个充满阴谋的江湖。曾经作为华山派最得力的弟子,令狐冲似乎一直成为华山派掌门岳不群的青睐,而这种青睐在某种程度上继承了岳不群对之教育的正统理论。二十五年前,华山派出现了门派之争,最后按照岳不群的说法,是气宗战胜了剑宗,这不仅仅是两派技术上的较量,实际上是正邪的对立,“华山一派功夫,要点是在一个‘气’字,气功一成,不论使拳脚也好,动刀剑也好,便都无往而不利,这是本门练功正途。可是本门前辈之中另有一派人物,却认为本门武功要点在‘剑’,剑术一成,纵然内功平平,也能克敌致胜。正邪之间的分歧,主要便在于此。”

气宗为正,剑宗为邪,看上去就是性灵论和工具论之间的较量,而实际上对于岳不群来说,这种人为化的正邪观隐含着更深的阴谋论,他曾经教育令狐冲:“冲儿倘若沿着目前的道路走下去,不出三年,那便是‘剑重于气’的局面,委实危险万分,不但毁了你自己,毁了当年无数前辈用性命换来的本宗武学,连华山派也给你毁了。”毁坏一个人不是最重要的,重要的是破坏了整个门派,气宗而胜,就是一种风度而胜,是一种忠义之胜,在岳不群看来,这是君子所为。但是在君子的名义下,岳不群维护门派的利益,却又变成了一种权势的计谋。

为什么他要收辟邪剑法集大成者的林远图的曾孙林平之为徒?为什么华山派的山崖石洞里会有魔教十长老的遗骸?为什么令狐冲初入江湖见证镖局血案却被岳不群所疑甚至将他赶出华山派?口口声声以华山派名誉为重最后却为何要成为五岳剑派的领首?“弟子岳不群,今日收录福州林平之为徒,愿列代祖宗在天之灵庇佑,叫林平之向学,洁身自爱,恪守本派门规,不堕了华山派的声誉。”收林平之为华山派弟子,最后却将令狐冲开除,这中间的转变在五岳剑派聚会时,便成为无名少女的一声骂喊:“伪君子”。

一开始是左冷禅邀集五岳剑派聚会,为的是推举五岳派掌门,而这个聚会在某种意义上就是左冷禅野心勃勃实施自己的权势的第一步,但是在嵩山之会上,意图实现自己美梦的左冷禅反而被岳不群刺瞎双眼,最后掌门之外也无奈让给了岳不群。这是一个比阴谋更阴谋的权势,那部一直在追寻的《辟邪剑法》其实早就成了岳不群爬上高位的致命武器,当林平之最后杀死了自己的仇人之后,才真正道出了其中的秘密,“武林称雄,挥剑白宫。”为什么林平之在娶了岳不群之女岳灵珊之后却不行房事?为什么岳不群的被窝里总是掉落那些头发?挥剑自宫,这个和《葵花宝典》系出一源的绝世武功需要的是一种“自宫”之举,也就是阉割其作为男人的正常生理,林平之的声音在改变,岳不群的举止在变化,他们都在这种欲望中走向了极致。

而这种权势的阴谋,对于林平之来说,是报了杀父杀母的仇恨,对于岳不群来说,则是成为五岳剑派的掌门,他们都用这样的绝门武功走向了成功,走向了巅峰,但是正如悬空寺一样,这成功无非是一种孤绝状态,“挥剑自宫”就是阉割了一个人的正常属性,在逐渐丧失男性特点的道路上,他们其实以一种残缺来换取高高在上的地位,所以在令狐冲看来,所谓的辟邪剑法根本不是辟邪,而是邪恶之一种,“辟邪,辟邪!辟什么邪?这功夫本身便邪得紧。”而华山派,最终在伪君子岳不群的手上,也变成了一种邪恶门派。

而在这个权势阴谋中,东方不败更是走向了极致。身为日月神教的教徒,他本来会成为新的教主,任我行也早已做好准备将教主之位传给了他,但是在任我行修习吸星大法的过程中,东方不败竟然以篡权的方式成为魔教新的教主,这种急于求成对于东方不败来说,虽然在《葵花宝典》的修习中成为武林中最强者,但是在被阉割的世界里,他却失去了正常的伦理。在黑木崖,一代英雄豪杰却变成了在闺房中刺绣之人,甚至他的感情世界,只有那个叫杨莲亭的娈童相伴,“莲弟喜欢干什么,我便得给他办到。当世就只他一人真正待我好,我也只待他一个好。”

这是真正的残缺性,孤绝而变态,何来完整?而当任我行带领令狐冲、任盈盈、向问天等四人在黑木崖上杀死了天下无敌的东方不败,重新坐上魔教教主之位的时候,任我行也用权势完成了回归,“千秋万载,一统江湖!任教主中兴圣教,寿与天齐!”无数声音齐声汇聚成的这一句口号就是权势鼎盛的象征,但是无论是东方不败用《葵花宝典》练就天下第一的武功,还是任我行用吸星大法而重回权力之巅,对于他们来说,都无法改变阴谋的属性,“原来任教主以《葵花宝典》传他,当初便就没怀善意。两人尔虞我诈,各怀机心。”当令狐冲看到得胜的任我行右目中流出鲜血,张嘴狂笑,他看到的是狰狞的面孔,他感受到的是惊怖的反应。而“寿与天齐”的呼喊何尝不是一种帝王式的统治,甚至还在教主之前加上“圣”字,“只怕文武百宫见了当今皇上,高呼‘我皇万岁万万岁’,也不会如此卑躬屈膝。我辈学武之人,向以英雄豪杰自居,如此见辱于人,还算是什么顶天立地的好男儿、大丈夫?”

左冷禅为了成为五岳剑派掌门而使出阴谋诡计,最后在华山派的山洞里被杀死;岳不群为了实现自己的权势梦想不惜牺牲自己的身体,最后变成了被人唾骂的“伪君子”,东方不败为了连成天下第一的武功却挥剑自宫,最后变成丧失性别的可怜人,任我行为了实现一统江湖的美梦,最后让魔教和天下武林为敌,也终究逃不过孤绝而亡的命运。而对于见证了这一切的令狐冲来说,被卷入的现实反而让他看清了种种阴谋,而人在江湖的无奈也最终变成了自己对于自由的追求,“百川汇海,是百川自行流入大海,并不是大海去强抢百川之水,这话再对也没有了。”那本遗书上说的这句话,恰好标注了权势之人和自由之人的不同人生走向,左冷禅、岳不群、东方不败和任我行,是要让百川之水强行流入大海,那一种强行是改变了流向,当力量汇聚的时候是一种气势,但是这气势一方面具有一时的欺骗性,更重要的是反过来会集聚更大的破坏力冲毁自己,而真正的江湖需要的是百川归海的自然状态,“不论好人坏人,学武功便是伤人杀人。武功本身无所谓善恶,用之为善即善,用之为恶即恶,拳脚兵刃都是一般。”

卷入而分辨,这正是令狐冲追求自由的一种努力。当被岳不群处罚而在山崖上面壁的时候,他发现了玉女峰中石壁上的字,发现了山洞里的图形,发现了魔教十长老的遗骸,也发现了五岳剑派的阴谋,而在亲见风清扬之后,他见识了什么叫“无招”,“根本无招,如何可破?根本无招,如何可破?”在他之前的一切武功都是有招,即使华山派的气宗和剑宗之争也是有招的较量,但是在风清扬的独孤九剑里,一切都是无招i,而无招却胜有招:““独孤九剑,有进无退!招招都是进攻,攻敌之不得不守,自己当然不用守了。”这是一个新天地,也是一种新境界,对于令狐冲来说,无招是没有敌我之分,没有正邪之分,无分而完整,无招而自由,所以他在卷入江湖之后,在危难之际也会承担起衡山派的重任,也会和任我行一起去黑木崖杀死篡权的东方不败,也会在嵩山大会上阻止左冷禅的阴谋,但是他是无欲的,就像他最初对风清扬所说:“就算他真是正人君子,倘若想要杀我,我也不能甘心就戮,到了不得已的时候,卑鄙无耻的手段,也只好用上这么一点半点了。”

这便是将自己定位为归海的百川,而不是为满足欲望而强行拉入百川的大海,所以风清扬对他的评价是:“大丈夫行事,爱怎样便怎样,行云流水,任意所之,什么武林规矩,门派教条,全都是放他妈的狗臭屁!”这是无招的人生,这是自由的百川。风清扬的指点或许只是打开了令狐冲关于招式的全新世界,那么刘正风和魔教曲洋的《笑傲江湖》则让他看见了另一种自由与和谐。衡山派的刘正风以公开的名义退出江湖,退出时另一种进入,他所要找寻的是能够一起演奏《笑傲江湖》曲子的知音,而这个知音正是魔教的曲洋,衡山派和魔教,是正与邪的对立,但是在《笑傲江湖》中,却合奏为一种境界:“但你我却也因此而得再合奏一曲,从今而后,世上再也无此琴箫之音了。你我今晚合奏,将这一曲《笑傲江湖》发挥得淋漓尽致。世上已有过了这一曲,你我已奏过了这一曲,人生于世,夫复何恨?”

一种追求,一种理想,而他们在合奏之后被杀,也是权势对于自由的破坏,而在令狐冲手里,这《笑傲江湖》曲虽然都是奇怪的文字,但是却在声音的世界里阐述了无招胜有招的境界,“萧声清丽,忽高忽低,忽轻忽响,低到极处之际,几个盘旋之后,又再低沉下去,虽极低极细,每个音节仍清晰可闻。渐渐低音中偶有珠玉跳跃,清脆短促,此伏彼起,繁音渐增,先如鸣泉飞溅,继而如群卉争艳,花团锦簇,更夹着间关鸟语,彼鸣我和,渐渐的百鸟离去,春残花落,但闻雨声萧萧,一片凄凉肃杀之象,细雨绵绵,若有若无,终于万籁俱寂。”这是名为“绿竹翁的婆婆”弹奏出时的感受,对于令狐冲来说,参透的正是这样一种人生:“刘正风师叔和曲长老,一是正派高手,一是魔教长老,两人正邪殊途,势如水火,但论到音韵,却心意相通,结成知交,合创了这曲神妙绝伦的《笑傲江湖》。”

心意相通,结成至交,没有恩怨,没有正邪,人生便是如此,所以,“侠士虽死,豪气长存,花开花落,年年有侠士侠女笑傲江湖。”对于令狐冲来说,这种境界不仅对于他理解江湖恩怨产生了积极的影响,也在他追求自身的幸福中变成一种寄托。在令狐冲身边,出现了三个女子,一个是仪琳,出家为尼,在某种程度上已抛却了俗世的儿女情长,但是对于仪琳来说,却化为内心的一种关爱,一种善,而对于令狐冲来说,仪琳的存在就是一种精神意义的象征,“令狐冲不由得胸口热血上涌,眼中望出来,这小尼姑似乎全身隐隐发出圣洁的光辉。”当仪琳念出《妙法莲华经观世音普门品》经文的时候,令狐冲仿佛看到了一个手持杨枝、遍洒甘露、救苦救难的白衣大士。而令狐冲一直倾心于自己的师妹岳灵珊,作为和自己一起长大、一起练武的师妹,岳灵珊的存在就是俗世中纯洁的象征,“冲灵剑法”的合一性就是令狐冲追求自己幸福的写照,但是当林平之成为华山派弟子,当岳不群为了辟邪剑法实现自己目的,岳灵珊实际上最后变成了一个牺牲品,她嫁给林平之也只是岳不群和林平之各自实现自我欲望的砝码,所以岳灵珊最后死去时,是带着一种悲悯。

而对于令狐冲来说,任盈盈的存在却正好阐释他关于正邪不对立的观点,作为任我行的女儿,任盈盈无疑具有魔教的身份,“圣姑”便是她在江湖中的名号,但是她给了令狐冲不一样的感受,在出生入死中,令狐冲把她当成是红颜知己,虽然最后在岳灵珊死去之后,令狐冲和任盈盈结婚,但是那依然是一种知己的感觉,三年之中合奏的《笑傲江湖》就是心意相通的写照,神韵已在,就如当初刘正风和曲洋一样,再无正邪之分,“刘曲二人合撰此曲,原有弥教派之别、消积年之仇的深意,此刻夫妇合奏,终于完偿了刘曲两位前辈的心愿。”但是对于令狐冲来说,他所追求的是真正的自由,“我奏这曲子,要高便高,要低便低,只有自己一个人奏琴,才可自由自在,然如和盈盈合奏,便须依照谱子奏曲,不能任意放纵,她高我也高,她低我也低,这才说得上和谐合拍。”

自由自在是无欲无求,是无拘无束,而婚姻却以另一种方式束缚了自己,穿衣吃饭,照顾别人,也还是一种有为境界,但是真正的自由到底在何处?或许也是一个理想,在没有权势之争,没有地位之别,没有恩怨没有阴谋的世界里,有为而无为便是另一种自我追寻的境界,“在有为境界中,只要没有不当的欲求,就不会受不当的束缚,那便是逍遥自在了。”