|

编号:C38·2160820·1323 |

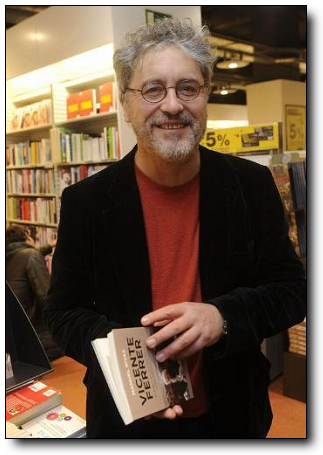

| 作者:【西班牙】马努埃尔·里瓦斯 著 | |

| 出版:上海文艺出版社 | |

| 版本:2014年11月第一版 | |

| 定价:20.00元亚马逊7.90元 | |

| ISBN:9787532153596 | |

| 页数:131页 |

《蝴蝶的舌头》是当代西班牙代表性作家马努埃尔·里瓦斯最著名的短篇小说集,原书名《亲爱的,你要我怎么做?》,出版于1996年,曾荣获西班牙国家小说奖、多伦特·巴耶斯特奖。马努埃尔·里瓦斯用诗意、敏锐的笔触,融合民间故事、幻想、人类心理学,编织了十六个与爱有关的故事。短篇小说《蝴蝶的舌头》,通过一个小男孩与老师出于对大自然和昆虫的共同兴趣而建立起来的友谊,在1936年夏天的西班牙内战中遭到瓦解的过程,深入地刻画了西班牙内战前夕骇人的情境与人性面对死亡时的恐惧、无助、怯懦,还有盲从。书中还描写了加利西亚这个地方的生活情景,刻画了一群普通的人物:酒馆老板、出海捕鱼的渔夫、足球教练、商贩……在里瓦斯的笔下,人们日常生活的境况或许是恶劣、令人绝望的,充满了痛苦和孤独,但幽默感和柔情拯救了他们。

《蝴蝶的舌头》:魔鬼原本也是天使

路灯将两条身影合而为一:两只大耳朵,六条腿。欧德.M笑了。他第一次笑话自己,感觉很幸福。可笑的影子回过头来,对他说:“而今,我可凋谢,化入真理。”

——《随时间而来的智慧》

两只大耳朵和六条腿组成的两条身影宛如枝叶芸芸,在秋风狂扫的时节,在荨麻花园的门前,却是一种绿的罪恶,当欧德.M锁上的时候,是分明将那种让他不得安宁的萧杀气氛关闭,可是,关闭却并非是永远的隔离,刮风的日子那世界里还是透露出一些希望,一些在树叶芸芸之外“根却唯一”的归宿感觉。

W.B.叶芝的诗歌是以一种注解的方式带走了时间的所有智慧,“我曾摇曳,我的叶和我的花,于阳光里”,叶在摇曳,花在开放,阳光照耀,这是曾经的生活,这是曾经的吟咏,或者这也是曾经的爱情,写在诗歌里,也发生在麦琪的故事里,只不过那种青春里都是“说谎的日子”,和现实的秋天隔着一张吧台的距离,当欧德.M在那里看见麦琪的时候,她是换了发型,换了领口,换了指甲油,当然,也换了一枚戒指的欲望。欧德.M只是站在吧台那一侧的时候,才想起叶芝诗歌的后半部分,才想起要送她一枚戒指,才想起拥有“欲仙欲死”的生活。

但是花园之外,监狱之外,唯一的根却在树叶中腐烂了,那骶骨总是会有一阵刺痛,就像欧德.M在街上和一只狗为伴的时候,所有的声音只有两只大耳朵和六条腿,以及和一只动物的深情告白,“而今,我可凋谢,化入真理”没有从麦琪的口中说出,她的故事里只有叶芝诗歌的前半部分,只有说谎的青春,只有曾经摇曳的树和花,甚至只有隔着吧台的一枚戒指,真理飘浮在风中,真理坠落在地上。

前半部分说谎的青春,前半部分芸芸的树叶,前半部分又瘦又丑的狗,那么剩余的后半部分在哪里?根和真理在哪里?戒指在哪里?最后只是开门,把狗放了进去,然后对着父亲说:“爸爸,你说的没错,奥莱利夫人的玫瑰夜里开得也很娇艳。”罪恶的绿其实必须在关闭的门里面开放,而外面只有一片两只大耳朵和六条腿制造的影子,只有“落叶如一群麻雀被秋风扫进了屋”的现实,只有骶骨在受伤是带来的一阵阵刺痛。

前半部分和后半部分,青春和现实,阳光和落叶,其实关于时间的智慧总是区分着过去和现在,区分着春天和深秋,甚至区分着叶和根,而在前半部分和后半部分的中间,分明写着那一句题辞:“献给Yoyo,他爱画门廊,好胡思乱想。”就像一个一枚戒指的传说,在胡思乱想中接近真理。“亲爱的,你要我怎么做?”无非也是另一种传说,那个亲爱的在哪里?胡思乱想的梦中,我看见了夏日的第一枚樱桃,然后我把它放进了罗拉的嘴里,她会突然吻我,叫我亲爱的。但是那梦中我却把樱桃核放进了它的嘴巴,我看见罗拉眼神火辣,充满罪恶,然后不说话,却把樱桃还入我的口中。

|

| 马努埃尔·里瓦斯:我可凋谢,化入真理 |

夏季的第一枚樱桃,就像隔着吧台想象的一枚戒指,可是最后在时间的智慧里变成了樱桃核,核要落入泥土中才像凋谢之后“化入真理”,可是在我的嘴里,分明不会长出茂盛的樱桃,也把我想说出的那句诗噎住了,把“总有一天,她会飞来,栖息在我怀里”的想象篡改了,罪恶的眼光中,被还来的樱桃核不是爱的种子,不是爱的馈赠,当我含着樱桃核对着那些被抢劫的人说的话是:“先生们,这是抢劫!请勿慌张!”是友好的,是和善的,甚至是智慧的,虽然手里拿着压缩空气手枪,但是只是示意他们镇定,只是告诉他们我们并不罪恶,甚至只是改变自己作为臭小子的身份。

可是,枪后面也是另一把枪,就像夏日的樱桃后面是樱桃核,梦境的后面是死亡——一把左轮手枪出现在我面前,是有声音传来的,很沉闷的感觉,像一颗樱桃核终于被吞进了肚子里,于是,整个夏天的梦都结束了,翻过一页的时候,那殡仪馆电子屏幕上写着:“益人利己,请勿喧哗。”,那电子屏上写着下葬的时间:12:30在费昂斯,那和我一起的多姆博对我母亲说:“节哀顺变。”可是罗拉呢?她也安全走过了夏季,没有含着樱桃的她终于停在玻璃棺前面对我说:“蒂诺,你怎么敢的?”惊恐的目光,火辣的眼神,充满罪恶。她来了,是我想象中飞来的感觉,也转身对我说话,甚至那语气就像在说:“亲爱的,你要我怎么做?”而且我再次梦见了夏日的第一枚樱桃,一起像是正在发生的故事,里面充满了期盼,充满了真理,充满了爱。

只是我看见了自己的死亡,看见了自己的凋谢,侵入死亡的真理永远无法逃离这样的命运,是的,我们说到夏日,说到梦境,说到一枚戒指或者一枚樱桃,以及说到一个臭小子和一个两只耳朵和六条腿的身影,总是会把这一切归入命运。命运走在梦想的反面,它看起来是哈瓦那的大型天主教墓园,里面有花圈和大理石十字架,有声响和音乐,缓缓传出,就像有人在吟咏那一首关于叶子和根的诗歌,“我白天在墓园工作,晚上就睡在墓园茅屋,周围尽是花圈和大理石十字架。在那儿,我学会听见旁人听不见的声响和音乐。”叔叔阿玛罗也变成了诗人,只是他的诗歌里写满了死亡,至少死过八回,变成了死亡专家,于是在返回人间的时候,他带来了关于死亡的现实模板:“散发着拉托哈香皂的芬芳,头发梳得像马略乐队的手风琴手,衣着如威尔士亲王般簇新,带回让人咋舌的经历。”哈瓦那天主教墓园,是死亡,却也是皈依,是痛苦却也是解救,在叔叔阿玛罗那里最后变成了一种天堂般的存在,死亡成为归宿,自然是一种超脱,来来回回在生与死之间往返穿梭,不是魔幻现实主义,不是神话和童话的虚构,真的是逃离现实的一种向往,真的在叶落归根中寻找小人物的真理。

但是,最后他却没有再返回,在我身边他是冰冷的,是半张着嘴,甚至不设灵堂,不洒香水,不梳头,不更衣,但是阿玛罗的死并非是葬在内博阿村墓穴里的悲凉,“他手里捧着玉米粒似的金牙,想用它换张机票,想办法回到哈瓦那的大型天主教墓园。”在那里,他会听到声响和音乐,他会看见花圈和大理石十字架,如此安详,如此满足,不再想回到现实,不再想看见死亡。死亡是真理,哈瓦那天主教大型墓园在别处,真理就在别处,“有人急着筹钱,购买去美洲的船票。”这便是摆脱宿命的同样追求,“美洲是个梦,对其他加西亚乐队也是如此。传说如果能拿到合同,去蒙特维的亚和布宜诺斯艾利斯演出,保管会赚得盆满钵满,戴着宽檐帽衣锦还乡。”是的,即使那人留下了精美的萨克斯,他也要却往如梦的美洲,去寻找另一种真理。

而在此处,提水罐做小工是不能发财的,甚至即使水罐里养出了青蛙,也还是穷人一个。但是我加入了乐队,带着留在现实里的那个萨克斯,我在音乐里想象一个心爱女人的面庞,秀发和明眸,总归是不确定的,但是在和我一起的博阿家里,却看见了一个羞涩的女孩,梳着长辫,眼睛细长,个头虽小,发育良好,但是听得见却不会说话。不会说话当然不会吟咏叶芝的诗歌,当然不会说“亲爱的,你要我怎么做?”而在她面前的我,其实也在现实的困境中没有说话的权力,这一种丧失无非是对现实的隐喻,所以只能在梦中,只能在影子里,只能在诗歌中,甚至只能在萨克斯的音乐中,表达自己最强烈的渴望。而这个女孩呢?身上六处疤痕看上去像是一朵朵粉色的花,但其实也是现实的一种戕害,她是狼孩,是博阿从狼窝里发现的,没有被咬死的奇迹,却留下了不说话的无奈。

“她是我老婆。”可是她为什么会进入我的梦境里?没有死的奇迹,身体的戕害,不说话的沉默,种种,都是在寻找一种逃离的机会,和我一样,那个美洲的梦早就诱惑我了,所以我和她开始了私奔:“我们要骑着那匹会做算术的马,翻过圣塔玛尔塔·德·隆巴斯——去了就不想回来的地方!——的群山,一直骑到拉科鲁尼亚海港的海关,父亲会拿着两张去美洲的船票等着我们,泥瓦匠们齐声鼓掌,其中一个会拿来水罐,让我们喝一口,也让会做算术的马喝一口。”从现实抵达梦境的最后终点,就是那一只水罐,就是那一个美洲,可是,还只是一个梦,一个大雾弥漫的梦:“雾气散尽,博阿在夜里嗷叫,和我私奔的她——中国小姑娘跪在集市场上,蹄间是那件羊毛披肩。”

嗷叫的是如狼一样的博阿,跪着的是集市上的她,那六个伤疤何尝来自于狼窝,那解救者何尝是博阿,奇迹是一种借口,私奔是一个梦境,最后还是要返回现实,返回宿命。其实一切命运都已经被写好了,用左手切七次牌,再摆成十字,口朝下,这是“七切十字”的发牌方式,当安德烈斯给来自美国的金姆堡夫妇算命,为什么一次又一次的结果总是一样:棒花3,头朝下。一样的牌局,一样的结果,一样大凶的命运,可是对于这被预言的结果,可以用其他方式改写,比如安德烈斯一次次推倒重来,比如他用西班牙语告诉结果却可以用英语翻译,推倒重来是生与死之间的往返,可最后还是和阿玛罗一样再也不能回来了,用英语翻译,“你们一定会非常幸福。怎么算,都一样。”

无法掩盖的命运,无法改写的结局,其实一切看上去变成了欺骗,“你们一定会非常幸福”就是夏日的第一枚樱桃,就是隔着吧台想送的一枚戒指,就是在雾中和中国女孩的私奔,就是在美洲的哈瓦那大型天主教墓园,甚至安德烈斯对我的妻子菲娜也说:“您那个千真万确,夫人。你们一定会非常幸福,早生贵子。”但真正的现实是:“没错,会早生贵子,而我们命中无子。”交错而走向相异的两端,是残酷,是荒谬,是无奈。是的,幸福是一种向往,甚至一种虚构,“蝴蝶的舌头像钟表弹簧,是个螺旋形吸管。它要是喜欢一朵花,会把舌头拉长,伸进花萼中吮吸。你们把湿手指伸进糖罐时,会不会感觉嘴里甜甜的,指尖就好比舌尖呢?蝴蝶的舌头就会有这种感觉。”可是,在蝴蝶的想象中,我没有吮吸花萼,却尿湿了裤子,我没有感觉到甜蜜,却被同学“像鞭子般”嘲笑,那个长着蛤蟆脸的老师,是不是也在摧毁着我的蝴蝶梦?每天做弥撒的母亲质疑他为什么是个无神论者,可是我的父亲作为一名共和党人也是无神论者,无神论者是不是没有上帝的拯救,是不是陷在自我的宿命里?

“魔鬼原本也是天使,后来学坏了。”当无神论者正视这一个现实的时候,他的面前的确没有上帝,而是一只蝴蝶——不是舌头像弹簧的蝴蝶,不是喜欢一朵花的蝴蝶,不是吮吸花萼的蝴蝶,不是感觉到甜蜜的蝴蝶,而是撞在灯泡上的蝴蝶,如飞蛾扑火,光明而温暖,却是最大的危险,甚至是死亡。当这个城市发生交战的时候,那些无神论者是不是像蝴蝶一样扑向了命运之火?父亲在广场上开始不情愿地大喊:“叛徒!罪人!赤色分子!”而我用石头砸向装犯人的卡车,不停地骂“叛徒”、“罪人”。最后我的喊声里是:“蛤蟆!园丁鸟!彩虹!”喊声制造了恐怖,喊声掩盖了命运,喊声却也变得残酷,蝴蝶在飞舞,在死亡,蝴蝶变成了无神论者,蝴蝶最后是叛徒和罪人,蝴蝶是魔鬼也是天使。

“魔鬼原本也是天使”,但其实现实也是另一种梦想,当梦想以另外的方式侵入现实,那里也有依稀而不绝的爱,《维米尔的送奶女工》中的母亲说“穷人多坎坷”,但是却让我看见了如一幅画中那种梦幻之处的光,“光从侧面窗户照进,奇迹般自然。”所以成为永恒;《足球教练与铁娘子乐队》里的白发父亲说:“老兄,下课啦,回家养老去吧!”但是小伙子却转过身来,挥舞手臂晃过球员,在打进第三粒进球时,张开双臂,沿着边线,跑去拥抱自己的白发教练;《一朵为蝙蝠盛开的白花》里我抓捕了贩卖毒品的堂,最后却把他还给了他需要照顾的母亲,“我知道,我再也不会送他去坐牢。但我感觉好极了,似乎用金雀花扫帚洗净了他的心肠。”寂寞、孤独的老人,总是看见那些刀光的黑暗,但是刀光闪亮处却也是如“一朵为蝙蝠盛开的白花”,即使童年不幸,即使父子不和,即使朋友不仁,即使社会不公,命运的最后现实里,还是有不灭的光,还是有不死的爱,以天使的方式找到最后的真理:

虽然枝叶芸芸,根却唯一。

穿过我青春的所有说谎的日子,

我曾摇曳,我的叶和我的花,于阳光里,

而今,我可凋谢,化入真理。