|

编号:S55·2180204·1456 |

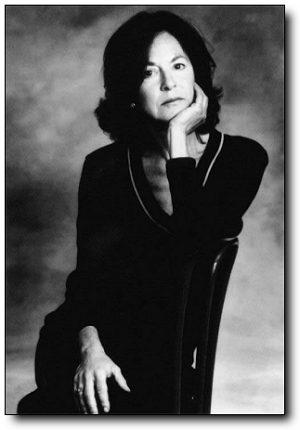

| 作者:【美】露易丝·格丽克 著 | |

| 出版:上海人民出版社 | |

| 版本:2016年04月第1版 | |

| 定价:52.00元亚马逊32.10元 | |

| ISBN:9787208133990 | |

| 页数:436页 |

也是死亡,露易丝·格丽克说: “我要告诉你件事情:每天/人都在死亡。而这只是个开头。”露易丝·格丽克,美国桂冠诗人,生于一个匈牙利裔犹太人家庭,1968年出版处女诗集《头生子》,至今著有十二本诗集和一本诗随笔集,遍获各种诗歌奖项,包括普利策奖、国家图书奖、全国书评界奖、美国诗人学院华莱士·斯蒂文斯奖、波林根奖等,从《阿勒山》和《野鸢尾》开始,露易丝·格丽克成了 “必读的诗人”。《月光的合金》收录了格丽克的四本诗集:《野鸢尾》(普利策诗歌奖)、《草场》、《新生》(《纽约客》诗歌图书奖)、《七个时期》(普利策诗歌奖短名单),均为成熟期的重要作品。《月光的合金》隶属于 “沉默的经典”系列诗丛。

《月光的合金》:但我现在是野兽

确实,春天已经回到我身边,这一次

不是作为爱人,而是作为死亡的信使,但

它仍然是春天,仍然要温柔地说起。

——《新生》

可是已经是夏天了。我是不是曾经把躲避叫做遗忘?是不是把惘然叫做无视?其实,在掩卷的时间里,一本书并非是打开之后的闭合,而是放在书和书压制着的角落里,根本没有打开。像是抽离了一种持续的状态,那时间又在何处?所谓的春天又在哪里?

七月是盛夏,火一样的热情被点燃,其实只是关于一种运动的等待变成了现实,足球或者世界杯,是另一个存在的理由,所以在六月的后半身,书就没有打开过,甚至只是翻过了第一个页码,看见了水珠在上面跃动的封面,看见了那帧黑白照片下的沉思,看见了《野鸢尾》《草场》《新生》和《七个时期》组成的目录,再无其他。看见而不看见,我如何能感受到春天回来,如何能温柔地说起?在现场的运动,在现在的呐喊,以及在现实的观看,那扇门就这样关着,里面有一些应该被打开的书,一些应该被阅读的字,一些应该被解读的诗。

其实,现场、现在和现实,也都让我生活在时间之内,而回到一本书的世界,世界杯也没有完全落幕,在两种状态里,其实凸显的是时间的稀有,所以不是遗忘,不是无视,是保存在那里的一种念想,是会让春天回到身边,是会想起 “这世界美丽”,是会听到关于爱的一小段乐曲,甚至在 “尔后废弃,湮没”之后一切也是 “生动,完好无损”,那一刻醒来,也不再是聒噪的蝉鸣,不再是燥热的天气,安静如黎明,以 “新生”的方式感受 “月光的合金”。

露易丝·格丽克所说的 “那一年的春天”的确没有走远,年轻人在飘满了苹果花空气里发出笑声,水手们升起又降下了各色彩旗,小伙子把帽子扔进水里,岛在远方,一切都在启程,甚至妈妈捧出了一盘小点心。在醒来的那个时候,桌子上的淡绿色新草正融入眼前的暗色地带。可是, “你救过我,你应该还记得我”,春天还是那个春天?感觉还是同样的感觉?为什么岛在远方?为什么水隔开了世界?春天在记忆里,绿色在记忆里,甚至新生也在记忆里。

那个春天是T.S.艾略特的四月?最残忍的季节里有着死寂的土地,记忆和欲望是混合在一起的——记忆也是死亡的记忆,欲望也是死亡的欲望?四个四重奏里不是正听见他说 “我渴望死”?岛在远方,近处的是那个返乡的苹果园, “我曾站在窗前:/四月将尽。春天/花朵在邻家院子里。”也是四月,也是春天,那里应该不是残忍的,因为那棵树 “在我生日那天开花”,不早也不晚的那天,当开花和生命一起呈现,这是不是一种 “永恒不变”?是不是替代了 “物转星移”?是不是 “这幅图像替代了/无情的世界。”

已经四十年了,院子里的苹果树总是发出一种成熟的香味,这是童年的气味,这是童年的味道, “童年时,我们一度注视这世界。/其余的是记忆。”而在《返乡》之后,当醒来,那种体验又回来了, “细节丝毫没变”,完好无损的一切不是真的回来了,而是在记忆深处改变了时间,甚至让时间渗透进来, “不是作为爱人,而是作为死亡的信使”,如此,又似乎在艾略特的四月之后重新找到了死寂的欲望,而所有的死寂,所有的四月,所有的春天都是为了一种新生——一种必死性的承认,承认我们生活在时间之内。

所以,不妨直接从《新生》对于时间的体验出发,寻找内心可能的疑惑好而不安,甚至是背叛。 “但时间/还是渗透了进去,这/就是那悲剧的一面。”露易丝·格丽克把新生的怀疑变成了对于时间的悲剧性阐述,《晨曲》便是在新生醒来之后,黎明之前,大脑里的世界是无色的,甚至安睡在空白里, “它全部是/内在的空间”,不受侵害。而当时间渗透了进去,它是被激活的,光线在增加,无力逐渐被描画,可延展、可变化的愿望被时间照亮,物质世界的丰富性凸显出来——当然,包括死亡。那里有 “敞开的坟墓”: “我母亲制造了我的需要,/我父亲制造了我的良知。/对死者唯有赞美。”那里有梦中的恐惧, “我曾梦见我被拐骗。那意味着/我知道爱是什么,/怎样把灵魂置于危险中。/我知道:我替代了我的身体。”那里有一片废墟: “你怎么能渴望死亡/当俄耳甫斯还在歌唱?/长久的死亡;去地狱的一路上/我听到他的歌唱。”那里也有哀悼: “他们清楚地知道,他们知道。他又奄奄一息,/世界也是这样。我的余生奄奄一息,/相信是这样。”

或者正是这种死亡式的感悟,才可能体味到时间渗透进来之后物质反而变得更为丰富,怀疑和探究,在 “内在的空间”里,新生成为悲剧性的宏大主题。而且,死亡 “一次就已足够”,所以死亡有时是 “偿还了一种残忍”之后的 “新生活”,是许多生命 “注入河流”,而河流 “注入一片大海”,是宽恕的诺言引诱出来之后相信 “另一个生命的爱”,是希望北归还之后 “全然是另一个希望”,甚至在 “俗世之爱”里,有清晰性的否定,有自我欺骗,有竭尽所能的 “保护自己”,而这所有的欺骗也被露易丝·格丽克看成是献祭之后的新生, “真实的幸福产生了”——因为我们都是人,人的存在是感悟,是体验,是回忆,当然,也是死亡, “首先,我爱它。/然后,我能用它。(《鸟巢》)”

其实,将新生置于物质世界的丰富性,以及人自身的否定性之下来审视,就是一种关于俗世的情感,这是需要醒来打开的世界,这是可以渗透进去的时间,但是从春天回到另一个春天,从希望看到另一个希望,从爱到另一种爱,是不是也需要一种永恒性? “随意的人,如今你将怎样/发现神?你将怎样/探知那神圣的?/甚至在花园里你被告知/要活在身体内,而不是/身体外,在身体内遭受磨难/如果来得必要的话。(《永生之爱》)”永生之爱无疑是走向俗世之爱的另一面,无疑是露易丝·格丽克在物质丰富性的时间神话中探究精神的永恒性,无疑是在人之存在之外渴望神的降临。而这不是又回到了《野鸢尾》里的那个命题?

“从前我相信你;我种下一棵无花果树。”在没有夏天的维蒙特种下一颗无花果树,种下当然希望结果,只是在露易丝·格丽克那里,看到了存在而不存在的悖论,没有夏天,是缺失了一种季节,仅仅变成了一个试验, “如果这棵树活下来,/那就表示你存在。”活下来而存在,当然是生命的一种证明,但是试验是悬置在那里的,就像夏天是缺席的, “按这个逻辑,你并不存在。或者,你仅仅/在温暖的气候里存在”。这是一次《晚祷》,当一天结束,当黑夜来临,一棵树会睡去吗?第二天会醒来吗?露易丝·格丽克其实在这个试验中设置了三个角色:植物,植物之存活意义上的园丁,植物之神性意义上的上帝,当 “从前我相信你”变成 “你并不存在”,那个园丁变成了多疑者,他是在经验主义中将信仰置于怀疑之内,甚至悖论的意义不再于所爱之人不在倾听,而是所爱的人并不存在, “设想上帝可能仅仅存在于温暖的气候里,是诱使一个克制的神:不言而喻的是这个上帝可能不是上帝,除非他同时无处不在。”

|

|

| 露易丝·格丽克:一直寻找人的新生 |

晚祷的悖论,不妨从晨祷开始审视,那时刚醒来,是抑郁却 “有几分热烈地/依恋那棵活着的树”,是 “只爱/以爱相报者”,是渴望强者保护被恐惧驱使的弱者,晨祷当然是在和上帝说话,是在祈求信仰的庇护,但是在这个准备迎接荣光的时候,却是 “不可抵达的父”,却是 “没有坦露”爱的上帝,却是孤独创造者的神,所以晨祷的声音里完全是一个低微者的呓语: “正再次证明/我是你的生灵中最低微的,低于/兴盛的蚜虫和蔓延的蔷薇”。园丁种下那些花草,是相信植物具有自然神性,它们和人格化的上帝对话,所以野鸢尾的湛蓝色 “投影在蔚蓝的海水上”,野芝麻 “还爱着/一切冰冷之物”,蓝钟花想听到 “像神一样的声音”。而其实,对于植物来说,它们面对的是那一扇 “苦难之门”,生活在黑暗泥土里, “幸存也是恐怖”,天堂里的光不是照亮它们的生命,而是 “正烧穿冷冷的杉林”,新世界不是温暖的,充满爱的,而是有着狂风。所以植物只是一个弱者,当春雪制造了暴力的权威,当黑暗制造了分开的现实,当夏天在 “不再伪装成物质”中结束,那晚祷就真的成为了一种缺席: “你并不区分/死者与生者,你因此、对征兆无动于衷/你可能不知道/我们承受了多大的恐惧,那有斑点的叶子,/那甚至在八月就飘落的/枫树的红叶,在最初的黑暗中:我要负起/对这些作物的责任。(《晚祷( “在你长期的缺席中”)》)”所以上帝对于植物只是怜悯, “当我造你们的时候,我爱你们。/如今我怜悯你们。(《远去的风》)”,一切的生命只是一种从开始到结束的循环,这是从白桦树到苹果树弧线的重复。所以,露易丝·格丽克告诉紫罗兰,要了解 “灵魂的本性”,告诉女巫草, “如果你崇拜/一个神,你只需个敌人”,告诉红罂粟, “向他展示/我自己的内心之火”。

园丁和上帝,谁是造物的人?怀疑主义者终于看见了信仰的缺席, “在夏日的暮光里,你是否/足够近,能够听见/你的孩子的恐惧?或者/虽然你养育了我,/却并不是我的父?(《金百合》)”这里其实提出了另一个问题,谁是我们的父?《草场》诗集似乎就是探讨爱之父母,探讨生之父母。在一个充满了寓言的世界里,其实那个关于奥德修斯回家的故事变成了另一种亵渎和背叛,国王在说者忽略历史的策略,人质都在特洛伊海滩上被迷惑,天鹅无法飞翔,关于忠诚,仅仅是世界因为有罪。所以在奥德修斯的故乡伊萨卡, “裹尸布就成了结婚礼服。”所以返回途中,奥德修斯的随行人员都变成了猪,所以有了《忒勒马科斯的罪》,有了《喀耳刻的悲伤》。而对于四十年后同样 “返乡”的露易丝·格丽克来说,这一种神话的隐喻是不是在否定新生的可能,甚至连记忆也是虚假的?

回家,其实就是回到父性和母性的爱中,回到主的创造世界里,但是,当一切都是寓言,何来这一切? “当我还是孩子时,看着/我父母亲的生活,你们可知道/我怎么想?我觉得/让人心碎。如今还觉得

让人心碎,而且/荒诞。而且/非常滑稽。(《忒勒马科斯的超然》)”, “我希望/她明白,这多么像/她自己的冷酷,/与深爱的人/保持分离的/—种方式。(《忒勒马科斯的罪》)”,塞壬的歌声响起,谁能漂回故乡?背叛和迷离,瓦解了爱, “告诉我/你在地狱过得怎么样,/地狱里有什么要求?/因为我想把我爱的人/送到那里。当然/不是永远(《岩石》)”而我们作为孩子,只是因为是孩子: “知道他们为什么快乐?他们/养了孩子。而且你知道他们为什么/带着孩子散步?因为/他们有孩子。(《草场1》)”

从对植物神性的质疑,到对于爱的某种背叛,在这个新生的可能里,铺垫着某种怀疑主义,而在没有醒来的黑夜里,那 “七个时期”充满了令人不安的梦境,从第一个梦复杂的体验,到第二个梦, “我堕落了”,因为第一个梦是人的梦,而第二个梦人的存在和不存在的悖论也没有了, “我曾是人,我不能仅仅看到一件事物/但我现在是野兽”,于是,我掠夺,我被掠夺,我出卖,我被出卖,自我消失其中,一切无法区分,一切莫名被搁置,一切漂浮,一切苏醒——在月光下看见收回爱的证据的薄雾,看见只剩下镜子的你和我;在青春里听见悲伤的声音,听到两只小狗在打鼾, “它不复存在。/它已经变成当下:没有形状,永不结束。”而在生日里, “一个人形已全然可辨,/两手在膝上紧握着,两眼/凝视着未来,混合了/一个灵魂期待着毁灭时的恐惧和无助。”

人是悲伤的,五十岁的回望是狂喜地跃起和崩溃,是凄凉的痛苦,以及词语本身所意味的快乐;生命是在金牛座的标志下,岛上长大,大屠杀的阴影没有触及我,有一套爱的哲学;自传的故事里, “我需要的是寥寥数语:/养育,承受,攻击。”而对于生活,无非是 “一座陌生城市里的一些日子。/一次谈话,一只手的触摸。/后来,我摘下了结婚戒指。(《爱洛斯》)”而其实这些和生命有关的一切感悟是不是在渗入时间的过程中变成了另一种新生?它有最直接的感官世界,有奶奶的厨房,有炖着的李子和杏子,有放了冰的玻璃杯,有众多堂兄弟堂姊妹,有夏季水果的芳香,以及更多的光, “我感觉,有时,某物的一部分/非常巨大,极其深邃而横扫一切。”

从神性的怀疑,到野兽的迷失,再到人之回归,那一个夜过去,那一天醒来,露易丝·格丽克在一直活着的生命中写下了最后一首关于寓言的诗:

那时我向下看,看到

我正要进入的世界,那将是我的家。

我转向我的同伴,问道:我们在哪儿?

他答道:内华达。

我又说道:但那亮光不会带给我们平静。