|

编号:B87·2190617·1577 |

| 作者:【奥地利】马赫 著 | |

| 出版:商务印书馆 | |

| 版本:2007年10月第1版 | |

| 定价:30.00元当当13.20元 | |

| ISBN:9787100053075 | |

| 页数:528页 |

1895年冬天,马赫开设了一门“探究心理学和逻辑”的课程,力图把探究的心理学尽可能地还原为浅显易懂的科学概念。最终,马赫对那些材料进行了研究和诠释,以认识论的心理学和自然科学方法论为主要内容,成功地完成了《认识与谬误》。马赫希望“这将激励年轻的同行、尤其是物理学家做进一步的反思,把他们的注意力引向那些经常被忽略的领域,因为在这些领域向探究者提供了许多关于他自己的思考”。,在书中,马赫大量运用了物理学、生物学、生理学、心理学、数学、哲学、病理学,乃至神话传说等方面的材料和例证,阐明了通俗思维与科学思维间的近似关系。该书是经验批判主义的创始人之一的马赫晚年系统地、综合地阐述其哲学思想的结论性著作,是其科学认识论和方法论最清楚、最集中、最综合、最成熟的阐述。

《认识与谬误》:周末猎手的哲学“漫游”

在自我从中浮现并再次反过来准备消解于其中的宇宙之流中间,如果自我不是与世界孤立的单子,而是它的一部分,那么我们将不再倾向于认为世界是某种不可知的东西。于是,为了希望真实的知识,我们要足够接近我们自己,要充分密切地接近世界的其他部分。

——《自然定律的含义和价值》

宇宙之流中是不是具有定律?定律是不是必须服从的法则?法则是不是为了破除不可能性?问题不断提出,总是期待能够得到回答,当恩斯特·马赫用“自然定律”来定义自然界中必然的东西,其实一种逻辑已经显示出来:宇宙是可知的。这种可知是一种知识体系,但是要达到可知的自然定律,要认识宇宙规律,知识是不是也必须是没有错误的?

问题似乎又产生了。“定律总是在于对可能性的限制,不管是作为行动的围栏,作为自然事件不变的路线,还是作为关于通过跑在事件前头以互补的方式预期事件的我们的思想和观念的道路标记。”行动的围栏,事件的路线,道路的标记,它只是作为一种法则而存在,也就是说自然定律是对于自然遵循的规则,马赫认为这有点类似于公民必须服从的民法,尽管民法具有阶级性、时代性和社会性,它甚至能够被某种力量破除,但是社会整体的遵循意义则是无法改变的,对于自然界也一样,自然定律就在于它具有的臣服意义。真正的问题是:这些定律是如何产生的?或者说是如何确立的?马赫认为,定律受到一种反思:它是我们从认识自然的过程中察觉到并抽象出来的,也就是说,定律在起源方面,无意逃避我们的经验论:在我们的经验引导下,对期望所规定的限制。

谁察觉?谁抽象?谁的经验?谁的期望?是我们,当人站在自然面前把那些服从的法则称为“定律”,无疑这是一个人化的过程,所以很明显,马赫说:“在这样做时我们绝没有免除错误。”经验就会成为一种知识,知识可能在错觉中变成错误,那么所谓的定律既是一种对可能性的限制,又是一种掺杂着主观认识的成分,如此,如何避免这些错误?这个问题似乎就回到了本书的标题:认识与谬误。两者之间的并列关系依然把世界推向了不可知论?马赫似乎并不这样悲观地认为,当他把从经验引导而得到的东西称为知识,当他把知识作为对自然过程的认识结果,当他把对可能性进行限制的东西称为定律,其实是在一种过程中寻找正确的道路,这是动态的,发展的,辩证的过程,而正如这本书的引题所标注的,马赫将这一切转向了对于心理学的探究,在他看来,自然定律是心理需要的产物,目的是“在面对自然过程时我们不会处于被隔离和受阻碍的状况”。

从宇宙转向自然,从自然转向心理,就回到了认识的起点:自我,也正是马赫把自我看成是世界的一部分,把心理看成是一个可知的世界,所以从心理的小宇宙投射到世界的大宇宙,就能在接近我们自己的同时接近世界的其他部分。所以这个返回自我的意义在于获取真正的知识,从而建立起秩序:“一旦这样的秩序建立起来,没有一个人将能够说秩序在世界上不存在,也没有任何人将需要上天入地去寻找它。”马赫认为,对自我心理小宇宙的认识是一种科学思维,它是从生物的和文化的发展中成长起来的,从而在心理学和社会学意义上实现道德世界的理想——自我成为世界的一部分,自我心理具有科学认识的需求,生物和文化发展而成为一种道德秩序,马赫就是在“自然定律”中既看见了科学思维的意义,也建立了他的哲学秩序,在双方“热切合作的充分动机”中开始考察“认识与谬误”的方法论。

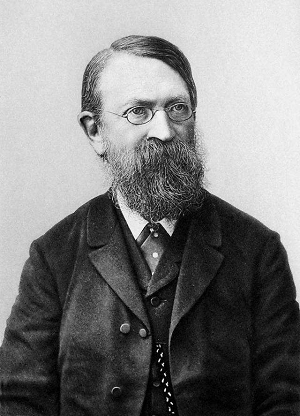

这或者也是马赫“自我”在现实中的特殊样本意义:他以关于冲击波的实验研究而闻名于世,他是物理学革命行将到来的先声,是相对论的先驱,他对经典力学有过敏锐洞察和中肯批判,而在生理学和心理学领域,围绕感觉的分析具有突出贡献:关于运动引起的音调和颜色的变化,即多普勒效应;肉耳迷路的功能和运动感觉;视网膜各点的相互依赖及其对亮度知觉的影响;关于空间和时间的心理学研究;探究心理学分析;格式塔心理学、精神分析和发生认识论的先见之明。所有这一切都让他成为一名科学家,“我不是哲学家,而仅仅是科学家。”马赫如是说,在否定是哲学家的自我定义中,马赫其实已经在生理学和心理学意义上开始探究人的哲学思维,他所说的自己是从科学认识论和知识心理学去研究科学,但是哲学也已经或多或少引入到了科学中。

科学和哲学似乎在马赫身上得到了“热切合作的充分动机”,虽然他否定是个哲学家,而仅仅是作为“周末猎手”在哲学中“漫游”,但是,马赫在漫游中发现的认识论,正是他在科学和哲学并不明显分界的情况下做出的一种超越,那就是知识的系统化和有序化,这一点无论是哲学家还是科学家,都是一种共同的理想追求,“科学家一点也不是哲学家,甚或不想被人称为哲学家,但是他强烈地需要揣测他藉以获得和扩展他的知识的过程。”所以抱着“从科学中清除陈旧的和僵化的哲学”的想法,马赫考察“认识与谬误”就是在寻找科学方法论的哲学证明——从自我出发,寻找真实的知识,从而认识世界。

马赫的方法论是从思维开始的,他在第二版序言中说,“我在本书中无论如何原则上强调了常识思维和科学思维之间的亲缘关系”,常识思维,或者说日常思维,是人们从生活中总结出来的认识,它不指向纯粹的知识,所以其中必然“受到各种缺陷的妨碍”,但是马赫认为,它却是科学思维的起因,科学思维的目的论是消除一切理智中不安成分从而满足自己,并让它成为自己的主人,科学思维起因于日常思维,但是为了去除理智中的不安,所以要摆脱日常思维中的缺陷残留,也就是它的进步就在于“不断地矫正日常思维”。这是科学思维的一种超越,而基于日常思维发展起来的科学思维,还有另一种超越,“这样便完成了生物发展的连续系列,该系列以生命的首次简单的表现形式为开端。”

不论是日常思维还是科学思维,它们的一致起点就在于生物性,而这种生物性的认识论就是自我的出场。自我是什么?马赫认为,“我的自我包含世界。”这个唯我论的世界是科学思维的起点,也是科学必须返回的开端和起点,它是一个身体,是一种生理-心理世界,“心理学中的内省和实验,大脑解剖和精神病理学,已经作为许多有价值的说明的来源”,和实在世界相比,自我世界有着更多需要探索的东西,这些东西是什么?马赫从思想这个端点出发,他认为,思想是直接“达我”的,是一种附属于自我的心理领域,而经验通过思想对事实的不断适应而增长,所以思想的相互适应是科学最终建立有序、简化和一致体系的目标所在。思想是目标,返回而去,就要思考经验的来源,思考心理经验的构成,思考记忆,思考感觉和知觉,思考生理学-心理学的结构。

|

|

恩斯特·马赫:我是一个“周末猎手” |

所以人自我的那个身体便成为思维的起点:作为身体一部分的眼睛睁开,世界展现在面前,当视网膜在正常条件下受到刺激,于是便看见了东西,于是就有了感觉,感觉留存下来,便有了记忆,当感觉的记忆和视觉感觉交织,形成了更多的复合,这便是知觉。知觉形成一部分经验,经验不断更新不断交织,于是有了观念,而在反应模式中产生了侵略或防御动作,这些动作又对准事先已知的目标,意志和行动便产生了。另外,当环境发生改变,心理需要适应,在个体的经验意义上产生了联想,在联想之上有了分析和组合,当我们面对未知的事物时,又有了思考;在事物的再现和联想中,人又具有了某种意识……感觉、知觉、记忆、观念、联想、思考、意志、意识,所有这些都是在生理-心理意义上出现的,它们构成了生命的“质料”,当这些质料不断增加,生命也开始了维持、复制和散布自身的过程。

而经验便在这个过程中不断获取,它们成为了人类的知识,知识一方面在社会的形成中扮演了重要角色,它导致了阶级、职业和行业的分化,当知识被书写被言说,艺术、伦理等在观念的演变中成为高级的理智文化。而另一方面,当幻想和感觉经验相接触,在相互适应和强化中,人获得了宗教观念、哲学观念和科学观念——从原始意义上说,马赫认为,宗教、哲学和自然观是不能分开的,“原始人就他的起源、他与灵魂的关系、死后的生活发展了观念”,所以哲学和自然科学有一种同源性,“头一批哲学家是天文学家、几何学家、物理学家,一句话是科学家。”

但是,现在的问题是,“身体和心理反应是受概率定律统治的:它们之中的任何一个有用还是有害,产生的观念在生物学上有益还是有误,相同的身体和心理过程都包含在两种情况的任一个中。”所以建立在心里经验基础上的知识可能是正确的,也可能是错误的,对于错误,马赫认为,“只有反复的和详尽无遗的审查,才能保护我们避免错误。”如何审查?如何让审查变成一种机制?马赫提出了“思想实验”的方法论。在他看来,实验可以分为有形实验和思想实验,思想实验就是在科学的基础上,有意识地扩大经验,通过不同的案列对观点进行概括,其实验模式就是通过经验和对恒久、唯一决定的一致追求的适应,从而让观念在序列中有序化,“在这样的消遣中训练的所有这一切是真正的能动性,这些能动性强有力地推动了自然科学中的探究。”通过对象的相似和类似扩展知识,通过假设和探究的预设扩展经验,通过演绎和归纳让知识更简明……如此,实验产生思想,思想归谬实验,在反复中有了新概念新知识,而近代自然科学就是在这种思想实验中建立的。

不仅如此,在自然科学之外,“人类精神的自由创造”也使得精神科学走上这条路。马赫比较了以概念为核心的度规空间和以感性直觉为主的生理空间的异同,分析了物理性的度规时间和以直觉为主的生理时间的区别,而这种区别分析的一个重要基点就是人的自我属性,在空间上,人的感觉系统回应了生物学的需要并指导身体进行自我保存,它所获得的空间知识是定性的,以此推导出的是广延和差别,而从来不是几何意义上形体的实在大小;同样,时间感觉的生物学意义,凸显的是人在其中的一种心理需求,甚至,人本身也成为感觉和观念产物,“人的兴趣横跨空间和时间的最广泛的延伸,因而人事实上具有最发达的时间的感觉和观念。”

生理空间和生理时间,都是建立在人的感觉基础之上的,而感觉延伸出的知觉、记忆、联想、观念,也一定成为生物学意义上的时空结构,区别于度规的时间和空间,却对应于外部的世界的和宇宙,所以在经验的不断获得中,在知识的不断扩展中,在思想实验的不断修正中,人这个自我也建立了一种“自然定律”:以心理需要出发形成定律,在对可能性进行限制的努力中,在不断修正谬误的过程里,不断抵达科学的世界,而在科学意义上发展起文化、宗教的和哲学,从而建立起实现到的世界秩序的理想,于是,马赫说:“每一个哲学家都拥有他自己的私人科学观,每一个科学家拥有他的私人哲学。”