|

编号:B87·1960303·0258 |

| 作者:(奥)弗洛伊德 | |

| 出版:商务印书馆 | |

| 版本:1984年11月第一版 | |

| 定价:11.30元 | |

| 页数:377页 |

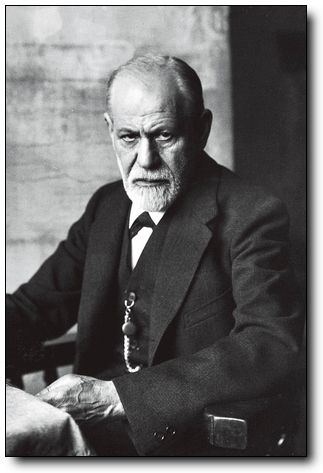

以下是弗洛伊德的简介:1856年5月6日生于摩拉维亚,在维也纳度过了80个年头,神经病医生,在实验中提出了自己的心理学观点,引起了世界心理学研究领域的震撼,1929年死于他乡英国。弗洛伊德所提出的潜意识、泛性论、死亡本能等观点成为心理学划时代的革命,并且由此影响了艺术、文学等人文领域。正因为他的卓越贡献,才能使他的思想体系引起了最大的争议,并在某种程度上改变了人们对自我的认识。

我们之所以收效,或许是由于用某种意识的东西代替了某种潜意识的东西,把潜意识的思想改造成意识的思想。

–《第三编 神经病通论》

意识代替潜意识,或者潜意识改造成意识,就是把致病的矛盾变成常态的矛盾,或者是在精神病人和健康人身上找到一种相同的东西,它是压抑,它是消除这种压抑所赖以维持的抗力,而将压力转变为抗力,就是用一种替代的方式打通潜意识和意识,如同把隐梦变成显梦,把过失变成有意义一样,从精神病的症候中找到欲望的对象,建立通道,而弗洛伊德这种充满理性的分析显然在驳斥曾经病理学家在坚持和付诸实施的无理性研究,驳斥疾病的非道德和非美育成见,在解剖学、物理化学和生物学之外,建立潜意识理论。

这或者是革命性的理论,是触犯全人类的观点,“精神分析有两个信条最足以触怒全人类:其一是它和他们的理性的成见相反;其二则是和他们的道德的或美育的成见相冲突。”所以在这两种触犯的成见面前,弗洛伊德提出了两个命题,一个命题是心理过程主要是潜意识的,而“意识的心理过程则仅仅是整个心灵的分离的部分和动作”,承认潜意识的心理过程,是“对于人类和科学别开生面的新观点的一个决定性的步骤”,而在这个决定性步骤之上,则是另外一个创见,那就是认为性的冲动都是神经病和精神病的重要起因,甚至这些性的冲动,除了如荣格所说变成一种“内向”的历程,最重要的是转化为人类心灵中最高文化、艺术和社会的成就,“这是前人所没有意识到的”,而对于这样的结论,自然会受到各种争议,以及反对,所以对于弗洛伊德来说,他的研究意义就在于接受挑战,在于用实例来证明自己的观点。

但是,“如果精神分析既没有客观的证据,又没有公开参观的可能,那么如何去研究它,并相信它的真实呢?”所以弗洛伊德是从假设的命题开始的,他认为精神分析是神经错乱症的一种治疗方法,那么这种治疗方法一定是和其它医药的方法不同,甚至“常常相反”,而这种不同的方法,弗洛伊德用“你们”来指出其相反的属性,“你们常将机体的机能和失调,建立在解剖学的基础之上,用物理化学来加以说明,用生物学的观点作进一层的解释,而从来不稍稍注意于精神方面的生活,不知道精神生活是复杂的有机体最后发展的结晶。”那么在解剖学、物理化学和生物学之外,有着怎样特殊的研究渠道?在弗洛伊德看来,这就是自我人格,“自我的人格的研究,可以成为精神分析的入门。”而这种自我人格不仅不仅疾病患者有,一般健康人也有,也就是说自我人格是一个客观存在,并非是一种病态现象。

弗洛伊德从过失开始寻找突破口,不管是舌误,还是笔误、读误,或者暂时性遗忘,都是一种德文中以“ver”起首的名词,也就是说它们在某一程度上具有相互关系。人们经常会讲错某一个词,而使整个句子的意义发生改变,这种舌误的经验几乎每一个人都会有,关键是为什么会有舌误?舌误的意义在哪?它是否会照见说话者内心的某种倾向?“别注视着我吧,你的眼睛征服了我,将我分为两半;一半是你的,另一半也是你的–但是我应该说是我自己的,既是我的,那当然便是你的,所以一切都属于你了。”莎士比亚《威尼斯商人》中珀霞对巴萨尼奥这样说,分成一半的自我里有你的也有我的,而“既是我的,那当然便是你的,所以一切都属于你了”。在文学艺术的这种处理方式,其实在某种程度上就暗含了过失心理学中的意义,也就是说,每一种过失里都有起“意向”,或是在心理过程中占据的地位,“舌误的结果本身可被看作是一种有目的的心理过程,是种种有内容和有意义的表示。”因为你在讲出一句错误的话的时候,并非只是因为身体的疲倦,精神不集中,或者其他的客观原因导致了错误,实际上,在弗洛伊德看来,兴奋、分心、注意力不集中只是几个名词而已,甚至算不上是解释,它们只是心理过程表现出来的“帘子”,“我们的问题应该是:兴奋或分心究竟是为什么事而引起的呢?”

|

| 弗洛伊德:掀开了人类心理学的那道帘子 |

如何掀开帘子,看见里面的一切?弗洛伊德从舌误的实例中找到了过失的意义,那就是既有被干涉的倾向,也必定包含着干涉的倾向,前一种是客观原因引起的舌误,而后一种是主观介入必然产生的错误,而后一种更能揭示其心理学的意义,“一个人若忘记了一个熟悉的专名,即使非常努力也不能将它保留于记忆之内,我们便可以揣想此人对他必无好感,所以不愿回忆。”这是一种干涉的倾向,甚至是一种“遗忘决心”,也就是说,主体想办法逃避不愿去做的事、不愿去面对的人,不愿去回忆的过往,他有意将这一切放在表面错误的现象中。有一个实例是琼斯将一封已写好的信摆在桌上好几天,后来他决心投递的时候,却发现忘记填写收信人的姓名和住址,等到他补填之后,送到邮局才发现未贴邮票,于是不得不承认自己“隐隐有不愿将此信投邮之意”。看起来是遗忘,是失误,但实际上就是一种“遗忘的决心”,也就是主动的遗忘行动往往伪装成一种被动的经验,也就是从经验上解释掩盖了内心主动的那种倾向,掩盖了不同方式的预兆。

“动机既经消失,失物便可寻得了。”所以这种遗忘的过失往往具有动机,而被干涉的倾向和干涉的倾向在过失中总是含混在一起,具有复杂性,甚至偶然性,但过失一定是具有意义的,这便是弗洛伊德建立精神分析的一个前提条件,而从过失心理学转变到对于梦的研究中,也同样遇到一个意义的确定问题,在一般人看来,对于梦的研究是徒劳无益的,而且被认为“绝对可耻”,因为梦“既不合于科学,又有倾于神秘主义的嫌疑”,而且梦的对象又是不易确定的,这比研究舌误等过失心理学要困难很多。在以前的研究者看来,梦不是一种心理历程,它没有规律性,也就没有理性意义,完全是物理刺激在心理上的表示,1876年宾兹说梦是一种无用的、病态的物理历程,而莫里把梦比作是“一种舞蹈狂的乱跳,和正常人的协调的运动相反”,甚至在古人看来,梦仅仅是一种比喻,是一种“十个指头在钢琴的键盘上乱动”的声音而已。

但是种种观点,对于梦来说却寻找到了一个共同特性,那就是和睡眠有关,而睡眠的情境是:“我不愿和外界有所交涉,也不愿对外界发生兴趣。我去睡眠以脱离外界而躲避那些来自外界的刺激。”这种逃避观恰好是释梦的一个突破口,为什么在不愿和外界交涉的睡眠中会出现梦,梦是一种对睡眠的破坏,还是对睡眠的维护?睡眠的象征意义是人对刺激的隐退,“像个球似的蜷曲着身体,和在子宫内的位置相似。”这当然不是入世,而是出世,是一种对温暖、黑暗世界的回归,而梦的产生一方面是受到外部的刺激,另一方面则是起源于内部的刺激,就像过失心理学一样,一方面是被干涉的倾向,另一方面则是干涉的倾向,而在这两种意义的混合影响下,梦便有了第二个共同特性:“梦中大部分的经历为视象;虽然也混有感情、思想及他种感觉,但总以视象为主要成分。”也就是将梦景由抽象变为具体,变为视像,在这种“梦的工作”下,梦一定是心理的现象,而不单是躯体的现象,甚至对于做梦者来说,他明白自己梦中的意义,“只是他不知道自己明白,就以为自己一无所知罢了。”

“他不知道自己知道,只相信自己不知道。”这是释梦的一个难点,也是一个突破口,也就是说,意义必定是存在的,而这种意义便是潜意识的作用,只不过潜意识转变为意识的过程,很多梦者并不知道。所以对于梦的意义解读,重要的是能“能推知梦的起源,和梦所由起的思想和情感”。如何推知,需要的是联想,需要的是代替物,“我们或可假定一个梦的元素的联想不仅因那元素而定,而且决定在意识内的原来的念头。”或者这仍是一个假设,在这个假设中,对于潜意识的代替物,弗洛伊德提出了三个重要的规律,一是不去理会梦的表面意义,无论是合理或者荒谬,无论是明了还是含糊,都要把表面意义放置在一边;二是必须随时唤起代替物,不管和梦的元素相离多远,只要能找到替代物,便是一种突破;三是,“必须耐心地等着我们所要寻求的那些隐藏的潜意识思想自然而然地出现”。这三个规律其实是将梦的显意通过联想的方式找到隐意,也就是找到潜意识里的意义。

如何是梦的显意?在刺激的心理作用下,梦在睡眠中起到一种调解的意义,也就是说,在睡觉中我们以梦的方式经历欲望的满足,而在满足愿望之后,同样持续着睡眠,所以说,“梦是用幻觉的满足来消除侵扰睡眠的心理刺激的方法。”梦是对于替代物的化装,梦是对于刺激的检查和反抗,梦是隐意的象征,在梦的压缩、移置、意象及润饰下,梦返回到隐意状态,也就有了释梦的意义,也就是说梦又回到了原初的状态,就像回到了人的幼年时期,而在“潜意识就是幼儿的心理生活”的信念之下,弗洛伊德从伊谛普斯情结、乱伦等梦的倒退作用中,“唤醒了原始的精神生活”,而这种倒退作用,则揭开了欲望的满足性质,在这化装和倒退的相互作用下,弗洛伊德便建立了梦的动机:“因为在化装的梦中,欲望的满足并不公开表露,而是要我们去追寻的,所以要证明它,便不得不等到梦已得到解释之后。我们又知道,化装的梦所有背后的欲望是为检查作用所禁止排斥的,而且正是这些欲望的存在,才形成化装的原因和检查作用的动机。”

也就是说,“梦是欲望的满足”,而弗洛伊德的计划,并不仅仅在于梦的分析,而是“想以梦的研究作为神经病研究的引线”。与梦的显像一样,神经病表现的是“症候”,这些症候性动作是偶然的,也是随机的,但是其背后也都有意义、目的和动机,也有其必须的心理背景。弗洛伊德分析了强迫性神经病、创伤性神经病,他从布洛伊尔的发现得出结论:“不仅症侯的意义总是潜意识的;而种症候和潜意识之间还存在一种互相代替的关系;而症候的存在只是这个潜意识活动的结果。”而精神分析的目的就是将潜意识的某事转化为意识的某事。而这种转化,在弗洛伊德看来,就是将原属潜意识的缺失的记忆补充起来,消灭健忘症,然后再打通潜意识和意识之间的通道。

缺失的记忆在哪?该如何进行补充?弗洛伊德认为,通过释梦的方式可以用联想发现潜意识的材料,而病人在其中必然会有抗拒,也就是在压抑中产生了某种疾病,所以必须消除压抑,消除抗拒力量。不管是同性恋,还是虐待狂,甚至被虐待狂,他们都是在一种压抑中走向了性的倒错,而从孩子的性活动分析,他们都在倒错的性活动中寻求到一种发泄和满足,比如吮吸自己的手指的“自淫”,这是对于吸乳的模仿,比如在排便中获得的快感就是一种满足,所以从儿童入手,弗洛伊德指出了性本能的意义,和饥饿一样,性也是本能,就是里比多,如果得不到本能的满足,就会产生压抑,就会引起精神病,“人们若没有满足自己里比多的可能,就容易患神经病–所以我们说人们由于被“剥夺”才得病的–而且他们的症侯乃是对失去的满足的代替。”

“神经病起因的见解:第一是性的剥夺这一最普通的条件,第二是里比多的执着(迫使性神经病进入特殊的途径),第三是自我的发展既拒斥了里比多的特殊的激动,于是乃产生矛盾的易感性。”这是弗洛伊德建立的神经病机制,而里比多是必须附着于一种对象,一个幻念,而这种对象和幻念就是症候,一方面是无法满足表现的神经病,但是另一方面,则是通过如荣格所说的“内向”来发泄里比多这种本能的积聚,或者通过艺术的手段返让幻念回到现实,不管是客体里比多的应用,还是自我里比多表现的自恋,都是一种性的活动,也就是通过这一途径,将潜意识变成了意识,用意识代替了潜意识。

所以对于神经病人的治疗,弗洛伊德指出必须要将本能释放出来,“一个神经病人的里比多究竟在哪里呢?很容易找到:它依附于症候之上,而症侯则给它以代替的满足,使能满足现状下的一切要求。因此,我们必须控制病人的症候而加以解除—一这正是病人所求于我们的工作。”这是一种对道德的颠覆,但是在弗洛伊德看来,精神分析是一种治疗的工具,其意义在于揭露心灵的隐事,消灭内心的抗拒,“抗力若被克服,病人的心理生活就会有持久的改变,有较高级的发展,而且有抵御旧症复发的能力了。”而起在弗洛伊德看来,并不是神经病人有这样的压抑和抵抗,健康的人也有里比多的释放问题,“它是一种量的差异,而不是质的差异。”一个健康的人,在实质上,也算是一个神经病人,“但他似能加以发展的症候则只有梦而已”。

虽然弗洛伊德从日常生活的心理病理学、梦和神经病入手进行精神分析,虽然只是以给学生介绍精神分析的简单阐述做出推论,虽然没有在其它人文科学上作更充分的论述,但是对于潜意识的发现,对于性冲动的研究,都为现代精神分析心理学派甚至文艺创作学打开了一扇革命性的大门,从潜意识到意识,从症候到本能,从显意到隐意,人类在另一种意义上开始理解自己,开始看到了心理隐藏的那一部分。