|

编号:C67·2011203·0610 |

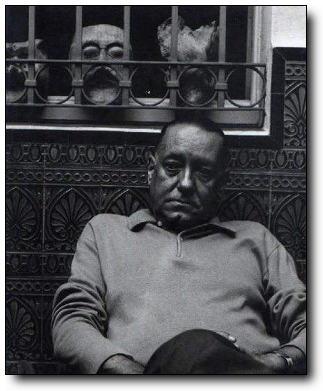

| 作者:(古巴)卡彭铁尔 | |

| 出版:花城出版社 | |

| 版本:1992年9月第一版 | |

| 定价:3.60元 | |

| 页数:250页 |

卡彭铁尔新巴罗克主义风格的代表之一,他的新巴罗克主义风格主要体现在作品的结构与语言风貌两方面:“一切都在变形,回到了初始的形态。”在《时间之战》中,卡彭铁尔对时间作了堪称是神奇的处理。他完全颠倒了人们日常生活中的时间顺序,以“逆时针”的时序描述了庄园主堂·马尔西亚尔的一生。人们阅读的过程便是这个老人死而复生的过程。而在他的《追击》中,他对时间的处理方式变得更加复杂,他大胆地运用了贝多芬《英雄交响曲》的结构方式,叙述了一个古巴学生在背叛革命后被先前的同志追杀的故事。正是在这个意义上,卡彭铁尔的新巴罗克主义风格成为一种极富生命力的艺术表现方式,成功地开了20世纪拉丁美洲小说创作的一代新风。

在时间的非时间中,使我产生了烟鬼吸完鸦片后的那种飘飘欲仙的幻觉,仿佛厄尔佩诺耳,一觉醒来,不知道自己是谁、在什么地方。然而,你爱大使夫人——她叫塞西丽娅。她有一对洁白、柔软的胳膊,能满足你的需要。

——《避难权》

时间是“另一个星期一”,是“一个可作星期五的星期一”,是“周五:周一或周四或下周二”,当从“星期日”开始的叙述在“时间的非时间”中展开的时候,为什么星期五会变成星期一,为什么周四会变成下周二,为什么“某日”成为“无论何时”?仅仅因为一场政变?仅仅是获得了避难权?当时间变成非时间,国家也变成了非国家,在出逃到的大使馆里,当马比利央将军将宣读告全国书,当两国边界在争斗中最终达成一致,曾经自己国家的总统秘书变成了另一个国家的大使,和平之后是战争?战争之后是另一次和平?

“他的新国籍很快被这边认可了。下星期二避难者就要向马比利央将军递交国书了。”两种身份的转变,是两个国家的纷争,是两种时间的交替,周一、周二、周三的时间序列里,再无那个开始的星期日,这是对于自我的背叛?两国的边界搁置在那里,在避难的生活中再无回去的可能,这样一种转换对于一个身处政治漩涡的人到底意味着什么?1928年的《泛美大会公约第2条》清清楚楚写着:“对因为政治原因而请求避难的外籍人员,只要符合国际贯例和国家法律,都应给予人道的保护与容忍……”当政治避难变成人道保护,“不知道自己是谁、在什么地方”就变成了一种合理的借口,其实再无国家,再无政治,再无总统,再无国界,有的只是“飘飘欲仙的幻觉”,有的只是露出洁白、柔软胳膊的大使夫人,有的只是满足需要的各种欲望,从国家层面、政治身份的自己变成个体意义上的自我,时间的非时间,国家的非国家,就变成了当下,即使有着星期一的提醒,有着星期三的工作,一切只不过是重复的开始:“星期三有星期三的事情。然后是星期四,周而复始,循环往复,同样的日期,同样的工作。”

谁需要确定的时间?谁需要归宿的国家?谁需要明确的身份?“时间之战”打响的时候,洛佩·德·维加不是在质问吗:“这是什么长官?这是什么时间之战的战土?”是和时间打一场战争?谁是面对时间的战士?每一场战争都是为了拓展新的大陆,每一次战争都是为了开创一个新时代,新大陆指向空间意义,新时代指向时间意义,无论是新大陆还是新时代,都需要一批出身入死的战士,需要一个指挥的将军,需要一个统治的王,甚至需要一个上帝。《先知》里的瓦比斯汉族和西里斯汉族在两个世纪之前就开始了干戈相向,那一艘闻所未闻的巨船用各部族砍伐的木头制成,它将穿行在茫茫大海之上,将带领战士们击溃敌人,但是当造物主说:“捂住你的耳朵。”在一声持久的惊雷声中,为什么船上的动物都丧失了听觉?先知和造物主,他们是为了发动战争还是为了拯救人类?“让人们在大地重新繁衍,让女人将棕榈籽撒遍山川。”那一处的大地归于你我?那一处的山川会有生命?当动物失去了听觉,人还会看见先知后面的上帝?

而且还是五位船长,“果然是世上有多少部族就有多少上帝。”每一个部族都有上帝,每一个部族都有巨船,每一个部族都建立了时间,无法统一的世界,再也没有同一的时间和大陆,“于是人群分裂了,发生了战争。”其实战争的目的不是趋向统一,而是多元的上帝导致了战争,当曾经捂住耳朵的阿马利瓦克说:“我想我们这是在浪费时间。”他看到的是浩渺无边的大海,和曾经滔天浑浊的洪水一样,容易使人迷失方向,于是拯救人类变成了一个传说,它在天地的界限消失的地方,在动物们丧失了听觉的地方,在浪费时间的战争中消失。

《仿佛是在黑夜》。作为武士的我也感觉到了浪费时间,于是不是捂住耳朵,而是用头盔捂住了脸,“我的头盔饰是我精心制作的,可以和乘坐特制快帆船的指挥官们头上的名家手艺相媲美。”一种精致的身份象征,却遮住了看见世界的脸,“仿佛是在黑夜”的战争里还有谁会成为战士,还有谁会成为敌人?亚加门侬王派来的五十艘黑色帆船,是为了夺回海伦,但这只不过是一个借口,征服西印度也不是为了找到天堂,而是在屠杀中把愚昧的印第安人赶出天堂,“我们利用印第安人的愚昧无知,把我们固有的麻木不仁、贪婪吝啬强加在他们头上”。当然没有先知,没有造物主,一切只不过是阴谋,而武士我站在海滩上,两腿夹紧树干,骑坐在无花果上,“因为在我看来,树干具有某种难以名状的女人味儿”。这是一种自我的拯救?当树干变成女人,当夹紧变成充满欲望的动作,一个即将投入战争的武士,是不是寻找个体的意义?

那里有希望把童贞和情感献给我的未婚妻,那里有为我感到自豪、把我称作英雄的赤裸女友,一个武士,甚至不需要征服就可以满足欲望,就像因为在我看来,树干亚加门侬的队伍不费力气就可以征服西印度,“把众多可怜无知的罪人变成基督徒是个崇高的使命。”但是我怯弱了,我退缩了,“不敢开垦她、占有她、战胜她、把她压在床上。在她的乳房上留下牙印、使她的秘密自豪地流血、用啄脏的黏液玷污她、将她变成真正的女人。”女人不是食人女魔,不是亵渎神灵的污秽,当没有了先知,没有了造物主,捂住脸的世界里没有新大陆,没有新时代,只有一个连本能都丧失了的战士。“仿佛是在黑夜”带入的是一种自我的沦丧,而胡安却寻找黑暗之外的光明,当他告别那些疲惫不堪的水手,当他离开长期受到折磨的病人,扛着两个鼓沿着埃斯卡尔达河走向圣雅各的时候,他以相反的方式把自己当成了朝圣者。

朝圣是因为有上帝的指引,当经历了三次战斗,当遭遇了炮火,当一个生命再次浪迹天涯的时候,就是为了一种救赎,“他每天早早起床上路,以期在奉告祈祷的晚钟敲响时投宿某一圣屋。”因为罪孽深重,他听到过路德教堂里传来的驴子叫声,“犹如撒旦魔王的笑声”;他看到过未被砸死的秃尾巴老鼠,瘟疫在军中蔓延;他听说过公爵为了一个迷人的声音而放弃了离开安贝雷斯。种种的一切,都使得胡安承担了人类的罪孽,而去寻找神圣的新大陆,他的诺言是:“亲吻耶路撒冷捆绑大使徒的绳索。”可是在这条“圣雅各之路”上,有拯救自己的上帝吗?只有描绘了天堂的印度佬,于是在和人们一起向新大陆迁徙的过程中,他忘记了自己的初衷,他在交易所名册上登记了自己的新名字,他敲响了当初惩罚异教徒时的鼓声,他那拐杖钩上的葫芦上装满了美酒,新大陆在眼前,那只不过是另一个地狱,那个印度佬说这里是天堂,“而事实恰恰相反:这块贫瘠土地上的一点点金子早已塞进了个别人的指甲缝。”甚至这里还有被烧死了加尔文教大胡子,还有杀死魔鬼的由费利佩国王领导的战斗——和曾经的大陆有什么区别?异教徒、宿命论、贫穷,诸如此类,无非是一种传说,于是朝圣之路变成了放纵生活:“他们重又看到了酒馆和白葡萄酒、撅屁股的黑女人和混血女人,重又闻到了盐水、焦油和树脂味儿。”

|

| 卡彭铁尔:在时间的非时间中 |

非时间的时间,非国家的国家,非信仰的信仰,非救赎的救赎,在是与非之间,在正与邪之间,在魔鬼与上帝之间,是自我和非自我,《回归种子》里的卡佩雅尼亚斯侯爵堂马尔西亚尔以逆向时间的方式找寻生命的种子,从最初胸膛里挂满勋章的死亡,到后来背叛了他的笔墨官司,从和夫人的离婚,到投入女人的怀抱,从酒后发现时间的逆转,到生日晚会别人为他庆祝小了一岁,从拥抱肉体寻欢作乐,到产生了玩的念头,“回归种子”是不是走向生命的本真状态?但是在倒置的过程里,时间的逆行只不过是一种表象,或者只是寓言,渐渐从堂马尔西亚尔世界里脱离的是权力,他不再签字,不再受法律约束,不再婚姻中挣扎,但是去除了这些依然难以逃脱另一种诱惑,女人的肉体让他把戒指熔化在首饰店,饮酒作乐中拽下了镶嵌着珍珠的吉他、圣诗集和曲管,在神学院中开始喜欢自然不喜欢理论——但是他的面前是一个父亲:“父亲是可怕的、至高无上的。对马尔西亚尔来说,他是上帝的上帝,因为他的存在是看得见摸得着的。然而,他更喜欢天上的上帝,因为天上的上帝从不找他的麻烦。”最后是回归到湿润、漆黑、柔软、一片沉寂的地方,那是“恢复了生命的悸动”。但是当泥土回到了泥土,当住宅变成了荒地,生或者就是另一种死,而死亡被改写的时候,谁还会相信时间发生了改变?那只不过是一个循环,一个从死到死的循环,一个从来就无法摆脱的宿命,“然而又有谁能相信他说的一切。因为太阳总是由东向西运行,时针也还从左到右地转圈(转得慢一点是因为有人闲德没事儿干),把一切统统导向死亡。”

时间之战,没有敌我,没有胜负,没有新时代也没有新大陆,是“一个可作星期五的星期一”避难政治,是“我想我们这是在浪费时间”的先知传说,是“离开各自的主人,自由自在地走了”的影子哲学,是“湿润、漆黑、柔软、一片沉寂”的循环宿命——当时间之战无法拯救生命,无法寻找上帝,无法回归生命,那四十六分钟的“追击”又有什么意义?“《英雄交响曲》,为庆祝一个伟大人物的纪念日而作,并献给尊贵的勒布克维茨亲王殿下,路德雏希·范·贝多芬,第三交响曲,作品序号53……”当一个在剧院买票的男人读懂了意大利文的说明,似乎看见了《英雄交响曲》背后的“英雄情结”,是的,当聋子砸烂了伟人的塑像,当朝它脸上吐唾沫,当发出了垂死的哀号:“亲王:你是亲王,只因为你偶然的出身;而我之所以成为我,却完全是因为我自己!”男人就看到了即将成为英雄的自己。

曾经的生活里是黑咕隆咚的棚屋,是面目全非的墙壁和桌布覆盖的鸟笼,是“像头驯顺、受苦的牲口”的老人,是“毫无顾忌地教他闻她腋下的汗臭”的妓女,贫穷、失恋、毫无地位、痛苦,这就是生活,为亡灵守灵时,那个“闪光的镀银烛台仿佛华丽、明亮的神龛”,摆放在破烂不堪的家具中间,“把贫穷彻底地、夸张地暴露在人们眼前”,而疾病更是把他排除在外,““滚出去,这是个病鬼,臭不可闻!”卑微的生命迷失在世界里,生与死或者都不会是大事,“上帝啊,不能引起注意;我隐藏在人群之中,周围是道道人墙。”但是上帝在哪里?曾经喂过奶水的老太太已经蜷曲地死去,生命仿佛断流一般;读了《卡拉特拉托之书》,才知道上帝早就抛弃了自己……人群之中,谁能发现自己?找寻一种救赎的力量,无非是自我的放逐,但是当《英雄交响曲》的小号取代了《圣约书》的悲鸣,男人似乎找到了那个上帝:

……脉搏撞击着躯壳;腹中在翻江倒海;心脏高高地悬起,—个根冰冷的钢针刺穿我的胸膛;无声的铁锤,从胸中发出,击打着太阳穴,重重地落在胳膊上,砸在大腿上;我竭尽全力呼吸,直至浑身痉挛;口腔和鼻孔已经不能提供足够的氧气;我胸闷气促,刚刚吸入的小口空气在心头令人窒息地淤滞后又随即大口大口地吐出,经过这种入不敷出的恶性循环,我成了瘪塌塌的泄气皮球;

分号,分号,还是分号,一种情绪的渲染和激荡变成无止境的回味,即使痛苦,即使窒息,即使痉挛,却也是重生——就在这个时候,绝望的他决定学习音乐,音乐敞开了世界,是音乐里有英雄的影子,那个朝伟人吐唾沫的聋子复生了,“完全是因为我自己”变成了宣言,于是在那个革命的时代,他走在了游行队伍中,他看见子弹钻进了人们的肉体,他向曾经用一本装着炸弹的书除掉政敌的大人物致敬,最后,“在耸立着总统铜像的宽阔大街上举枪射击。”

这是英雄的行动,这是神圣的革命?起初是正义、英勇和崇高,当一幢幢房屋在爆炸声中燃烧,当一个个达官贵人在光天化日之下饮弹身亡,当—辆辆汽车不翼而飞被大地囫囵吞食,当一枚枚定时炸弹隐藏在一束束罗勒、一件件衣服和一只只装满传单的面包篮子或一箱箱被偷喝过啤酒瓶里,这是一个大审判、大判决的时期,但是谁来判决?革命背后的手在哪里?“行刑队拿起枪,将他带到一棵枝叶繁茂的大树下执行枪决。面对尸体,我忽然意识到结果一个性命竟是这么简单。”毁灭,死亡,是沉寂之后的沉寂,一种生命被涂抹上英雄主义色彩之后,其实已经远离了最本真的意义——审判别人,也会被别人审判,追击别人,一定也会被别人追击。

“然而,必要的、正义的、英勇的审判背后,是没完没了的争权夺利。幸免于难的、安然无恙的和心怀不满的开始了更加冒险的交易——内讧:分门别户、结党营私、排斥异己、公报私仇,互相倾轧,同室操戈,争斗达到了白热化的程度。”他被抓捕,被威胁,在权力世界里根本没有新时代,根本不是新大陆,当他们说要动他的命根子,他终于提供了名单,终于成为了背叛者,终于从英雄变成了小人,变成了最终的逃亡者——依然回到了人群中,依然在人墙中消失,依然听到了《英雄交响曲》,可是四十六分中还没有过去,子弹就射进了身体,没有人听到枪声,也没有人看见鲜血,“它回响在胜利之后,再一次被胜利,被愈来愈强烈的欢呼声所淹没……”

不是英雄的英雄之死,上帝不在身边,自我已经湮没,身上唯有一张假钞,“是假的,上面的将军闭着眼睛。闭着眼睛的都是假的……”那个女人曾经这样对他说过,闭着眼睛的将军看不见革命,看不见英雄,看不见时间之战,也看不见追击而来的子弹,假的钞票,是这个虚假社会,虚假人生的缩影,当人死去,也是闭着眼睛,但是闭着眼睛不是最后的终结,警察说:“这可是物证。”看不见的证明,悖反的存在,就像非时间的时间,非国家的国家,非上帝的上帝一样,而在交响曲正在响起的追击中,它还是一个非英雄的英雄。