|

编号:C38·2030317·0667 |

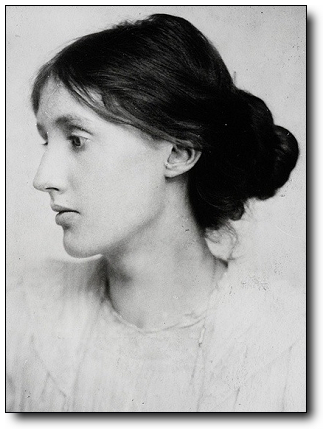

| 作者:(英)弗吉尼亚·伍尔夫 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2000年12月第一版 | |

| 定价:13.90元 | |

| 页数:221页 |

作为一个作家,弗吉尼亚·伍尔夫的文学观念与她的女性立场是息息相关的。基于广泛的阅读和对英国社会现状的考察,她提出了一系列需要迫切解决的妇女问题,《到灯塔去》也是她对自己女性观的具体诠释。这篇小说出版于1927年,主人公拉姆齐夫妇是以伍尔夫自己的父母为原型塑造的。在小说中,她否定了以拉姆齐先生为代表的男性价值观和思维方式,同时又赞美拉姆齐夫人身上感性直觉的气质,很显然,《到灯塔去》更是一篇女性主义宣言。

到灯塔去。但把什么送到灯塔去呢?死亡。孤独。对面墙上灰绿色的幽光。那些空着的座位。这就是构成人生的一些成分,然而,怎样才能把它们凑合成整体呢?

——《第三部 灯塔》

这一边的别墅,那一边的灯塔,他们之间隔着一片可以制造圣诞节大风暴危险的大海,隔着人去楼空甚至死亡的十年,隔着一幅包含所有色彩和线条的画,“到灯塔去”是一种愿望,一种理想,一种成长,却在充满危险和漫长的时间里,变成一个遥远甚至不可企及的目标,而正是将这被隔开的现实完全纳入其中,灯塔才最后变成一个整体,一个满足了凯姆死里逃生和冒险感觉的行动,一个在詹姆斯跃起而宣布“根本没有上帝”的真理,一个莉丽表现了某种意念内涵的作品,一个拉姆齐先生露出微笑对詹姆斯说出“干得好”的称赞。

隔着那么远,其实是隔着不能跨越的现实,“到灯塔去”像是一句宣言,也像是一个命令,它凝结着一种对于理想的追逐,对于自我的超越,对于远方的向往,有人说“到灯塔去”的时候,谁又会说一声“但我不愿去”呢?似乎对于所有人来说,那个“但”字都不会说出来,不会在理想、超越、向往和证实中转折而回,但是“到灯塔去”却又是如此脆弱,一个已经计划好的行动,似乎已经触手可及,“好,要是明儿天晴,准让你去,”这是拉姆齐夫人对六岁的詹姆斯说的话,只要明天天晴,只要詹姆斯很早起床,这个愿望就可以实现,而且,即使明天不晴,明天的明天也还会晴,未来的诸多可能都会满足“明儿天晴”的客观要求,但是,这一个非同寻常的喜讯,这已成定局的行动,这势在必行的远游,这盼望多年的奇迹实现,却如此不堪一击,“明天晴不了。”就是拉姆齐先生这简短的一句话,将所有的一切都击碎了。

“明天晴不了。”就是一种客观,一个现实,它就像拉姆齐先生一样,永远是不可改变的事实,“他说的是事实,永远是事实。他不会弄虚作假;他从不歪曲事实;他也从来不会把一句刺耳的话说得婉转一点,去敷衍讨好任何人,更不用说他的孩子们,他们是他的亲骨肉,必须从小就认识到人生是艰辛的,事实是不会让步的,要走向那传说中的世界,在那儿,我们最光辉的希望也会熄灭,我们脆弱的孤舟淹没在茫茫黑暗之中,一个人所需要的最重要的品质,是勇气、真实、毅力。”所以这一句话是一种理性,一种抵达真实、客观和赤裸现实的理性,而在这无法改变的现实和理性上,拉姆齐先生的人生中就一定是不让步的态度,是熄灭理想的无情,是勇气、真实和毅力支撑的品质。

这是可贵的,还是可憎的?这是无情的,还是有意的?“明天晴不了”才是隔着别墅和灯塔之间最大的障碍,所以对于拉姆齐先生这样一个处处体现权威,处处遵从理性,处处揭露真实的人来说,人生反倒变得有些茫然了,一个卓越的脑袋,一种追求理性的思想,对于人生的设定充满了秩序感,“如果思想就象钢琴的键盘,可以分为若干个音键,或者象二十六个按次序排列的英文字母,那么卓越的脑袋可以稳定而精确地把这些字母飞快地一个一个辨认出来而不费吹灰之力,一直到,譬如说,字母Q。”二十六个字母是人生走向的不同阶梯,只有一步一步向前,按照次序排列,才能达到一个个目标,但是“在整个英国,几乎没有人曾经达到过Q”的现实带来的却不是荣耀,不是骄傲,而是一种失落,“对于Q,他是有把握的。Q,是他所能够阐明的。假如Q就是Q——后面是R”,是的,Q之后是R,甚至R后面还有S,还有T,“究竟能有几人,可以达到Z?”没有达到R,无法达到Z,他就是一个失败者,一个被隔在永远达不到目标的地方,隔在再来一次也无法企及的理想的前面,“他将永远达不到R”就像“明天晴不了”一样,是无情的现实,是赤裸的失败。

“但他不愿躺在那儿束手待毙;他要寻找一片悬崖峭壁,他要站在那儿,凝视着暴风雪,直到生命的最后时刻,他的目光仍力图穿透那茫茫的黑暗,他要站着死去。”拉姆齐先生的勇气、真实、毅力是一种品质,却也是一种站着死去的悲剧,但是在这个“明天晴不了”的现实面前,拉姆齐先生却并不是孤立的,因为他有拉姆齐太太,一个博爱、宽容的女人,一个理想意义的太太,她对于丈夫的冷漠态度,似乎是反对的,“如此令人吃惊地丝毫不顾别人的感情而去追求真实,如此任性、如此粗暴地扯下薄薄的文明的面纱,对她说来,是对于人类礼仪的可怕的蹂躏。”但是,他在她那里,却也成为一种敬意,“再也没有比他更受她尊敬的人了。”拉姆齐夫人甚至完全生活在编织梦想的世界里,她即使知道明天晴不了,也对詹姆斯说:“也许睡了一宵醒来,你会发现太阳在照耀,鸟儿在歌唱。”似乎理想就在自己的心里,似乎理想从来不曾泯灭,而在生活的现实里,拉姆齐太太的理想就变成了一种弥补,“当他走开去的时候,这脉搏的每一次跳动,似乎都把她和她的丈夫结合在一起,而且给他们双方都带来一种安慰,就象同时奏出一高一低两个音符,让它们和谐地共鸣所产生的互相衬托的效果一样。”

|

| 弗吉尼亚·伍尔夫:从窗口望见永远的灯塔 |

理想就是一扇窗,是打开可以看见远方的窗,是心怀目标而望见灯塔的窗,在拉姆齐封闭的屋子里,这一扇窗的打开就是为了让风吹进来,让远方不消失,让世界多一种期待,“窗必须开着,门必须关起来——就这么简单的事儿,难道他们就没人记得住?”所以她希望莉丽像一个正常的女人那样结婚,因为在她看来,“一位不结婚的妇女错过了人生最美好的部分”;所以,她认为卡迈克尔先生因为没有找到合适的妻子,才导致了不幸的婚姻,“他本来可以成为一位大哲学家”;所以,即使明天去不了灯塔,她也还是认真地织那双准备送给灯塔看守人索尔莱的袜子。在她那里,似乎一切都应该是美好的,一切都为了抵达那个灯塔。

所以,灯塔对于她来说,不仅仅只是一种目标,更是一种永远放在心里的念想,通过那一扇打开的窗,“她的目光越过海湾望去,就在那儿,毫无疑问,穿过波涛汹涌的海面,有规律的灯光先是迅速地闪了两下,然后一道长长的、稳定的光柱在烟光莹凝之中直射过来,那是灯塔发出的光芒。塔上的灯已被点燃了。”灯塔上的光,是照耀自己的那种快乐之光,是照耀别人的博爱之光,是击破现实的理想之光,她在这种凝望中,似乎才抵达了自身,“只有作为人的自我,作为一个楔形的内核,才能获得休息。”所以虽然拉姆齐夫人在丈夫和孩子面前,从不反对什么,和和气气,但是当她独处的时候,她总是看见自己无法逃避的现实,“她清晰地意识到它的存在,某种真实的、纯粹属于个人的东西,她既不和子女又不和丈夫分享的东西。”

也是真实,也是纯粹属于个人,也是无法和别人分享,其实和拉姆齐先生一样,她需要的勇气、真实、毅力,面对镜子的自己,看到两鬓花白的自己,五十岁仿佛就已经苍老,拉姆齐夫人所面对的是生活,生活是爱情的欢乐,生活是事业的抱负,生活也是“孤独地在阴暗的地方忍受不幸的煎熬”,所以在生活面前,拉姆齐夫人像一个战斗者,“他们之间一直在互相较量,她处于一方,生活处于另一方,而她总是尽可能地去战胜对方,就象对方要战胜她一样。”战胜生活才能拥有理想,拉姆齐夫人不是去拥抱生活,而是在从窗户里看见灯塔,并用灯塔的理想之光对抗生活,而在这种对抗中,她才感觉成为了自己,才拥有那个楔形的内核,才会保持到灯塔去的向往。“她的目光离开了她手中编织的袜子,她抬头望见灯塔的第三道闪光,对她来说,这好象是她自己的目光和自己的目光相遇,那灯光,就象只有她自己能够做到的那样,深入探索她的思绪和心灵,把其中的实质精炼提纯,剔除了那个谎言,一切谎言。”

明天去灯塔,明天是一种理想的持续状态,是一种不被现实泯灭的自我时间,所以拉姆齐夫人也不愿自己的孩子长大,她希望孩子们能够永远是淘气的魔鬼,是欢乐的天使,“永远别看到他们发育成腿儿长长的庞然怪物。”因为长大就意味着会失去天真的乐趣,就会像镜中的自己被生活改变,就会被“明天晴不了”的现实击碎。但是不愿孩子长大终归要长大,生活里的时间总会无情地改变理想,看起来,在和生活的对抗中,拉姆齐夫人处在了下风,甚至她也开始了妥协,终于她对詹姆斯说明天去不了灯塔,“不,明天不去,她说,但是不久就可以去,她向他保证,下一次天晴就去。”是的,明天会下雨,窗户会关上,袜子也没有织完。生活的时间,时间里的生活,都在无情地改变着一切,明天似乎就变成了一个跨越十年的漫长等待。

十年里有悄悄溜过的光线,有到处摸索的空气,“它们似乎有着轻如羽毛的手指,并且象羽毛般轻柔持久,它们疲乏地、象幽灵一般地俯视床上那闭着的眼睛、松弛的手指,然后它们倦怠地折起它们的长袍消失了。”时间就那样改变着一切,岁月流逝,是从“像一个处女的早春”变成了“大地苏醒”将临的夏季,是从“海风又派遣它的密探前来侦察这幢屋子”的夏天到“炎热的天气令人昏昏欲睡”的盛夏;岁月流逝,是“拉姆齐夫人已于前晚突然逝世”,是普鲁·拉姆齐走进婚礼的教堂却最后难产而死,是安德鲁·拉姆齐在一颗炸弹爆炸中立即死去,而这有着一扇窗户的屋子里,“铁锅已经生锈,草席已经朽烂。癞蛤蟆小心翼翼地爬了进来。”还有将近七十岁的管家婆麦克奈布太太和肢体僵硬的贝茨太太。

十年,从战争到和平,从活着到死去,从热闹到冷寂,从童年到长大,“那地方已经破败不堪了。只有灯塔的光柱在那些房间里照耀片刻”,是的,灯塔的理想之光还在照耀,所以当十年之后的明天到来的时候,其实是一种新的开始,拉姆齐先生还在,但是那种勇气、真实、毅力却在拉姆齐夫人死去之后,变成了一种需要别人给予的同情,“他的需要是如此迫切,他不论用什么方法,都要强迫她们给予他所需要的东西:同情。”而实际上,这样的同情虽然可恶,但毕竟是一种适应性的改变,宽容、博爱、对他崇敬的拉姆齐夫人毕竟不会永远在身边,当被时间夺走了一切之后,拉姆齐先生真的必须面对真实的现实,他无可逃避,人生意义不是启示,它只是黑暗中的一根火柴,一刹那点亮希望,就像别人同情的目光,就像灯塔里发出的光,所以拉姆齐先生在十年之后走进了生活,他甚至毫不犹豫地决定要去灯塔,在涨潮时刻启航,即使凯姆没有准备好,詹姆斯没有准备好,南希忘了吩咐厨房准备三明治,但是“到灯塔去”就在没有明天的现在,就在不管下雨天晴的此刻。

而“到灯塔去”变成现实的行动,反倒在真正的航行中看见了真实,拉姆齐想起了圣诞节遭遇大风暴而沉没了船只的往事,在颠簸中,凯姆在心里默念起那条誓约:抵抗暴君,宁死不屈,而对于詹姆斯来说,当他真正抵达灯塔的时候,才发现曾经隔海相望保持了十年的向往,却只是“光秃秃的岩礁上的一座荒凉的孤塔罢了”,但是这种理想的差异也让他体会到了一种满足,一种征服的满足,一种成长的收获,当拉姆齐对他说“干得好”的时候,不仅是拉姆齐冷酷性格的改变,“‘但我曾卷入更加汹涌的波涛,’拉姆齐先生喃喃自语遗。他已经找到了那幢屋子,而发现了它,也就在那儿发现了他自己。”而同时,也是詹姆斯成长蜕变的象征,灯塔不是不可触及的明天,不是遥远的存在,而是一种可以抵达的现实,“根本没有上帝”的宣言打破的是一个自我想象的神话。

“我们灭亡了,各自孤独地灭亡了。”这是拉姆齐的感慨,灭亡不是终点,灭亡其实是新的起点,因为它指向的是新生,所以“永远也达不到R”的命运其实是一种自我封闭,秩序是可以被打破的,就像“明天晴不了”的现实,只需要一种行动就可以重新构筑希望。而在这十年“到灯塔去”的等待和抵达中,那个一直想要完成一幅画的莉丽,似乎收获了更多。她是一个老处女,从来没想着和别人结婚,“她喜欢独身,她喜欢保持自己的本色;她生来就是要作老处女的。”而她的画似乎就像她自己一样,“这幅画是她三十三年的生活凝聚而成,是她每天的生活和她多年来从未告人,从不披露的内心秘密相混合的结晶,让别人的眼睛看到它,对她来说,是一种莫大的痛苦。同时,它又是一种极大的兴奋。”

三十三年的生活凝聚而成,再加上岁月流逝的十年,对于莉丽来说,似乎这幅画就包含了生活的一切,那些色彩,那些线条,都是生活的一个整体,“抹在画布上的一根线条,就意味着她承担了无数的风险,作出了许多不可挽回的决定。”但是当她再次来到拉姆齐先生家的别墅里,在人去楼空中似乎感受到了真正的生活,而拉姆齐先生的“到灯塔去”的决定也终于将她置身在生活的整体中去,置身在事物本身里,“她重新坚定地站在画架面前,不顾一切地说:抓住它,从头画起;抓住它,从头画起。”也是一种理想,却必须包含着生活的所有,一幅画是一座灯塔,在大浪中遇见灭亡,在看见“荒凉的孤塔”里揭示“根本没有上帝”的真理,所以当拉姆齐先生最终抵达灯塔的时候,莉丽的那幅画也大功告成,“是的,包括所有那些碧绿湛蓝的色彩,纵横交错的线条,以及企图表现某种意念的内涵。她想:它会挂在阁楼上;它会毁坏湮灭。然而,她扪心自问:这又有什么关系?”

生命的死亡,岁月的流逝,画作的湮灭,何尝不是生活的整体?何尝不是另一种现实?明天会天晴或下雨,成功会达到Q或R,人可能结婚或者独身,但是只要“到灯塔去”从理想变成现实,从明天回到今天,世界总是真实的,总会抵达内心的,总能照耀一切,“那个关于人生意义的伟大启示,从来没有出现。也许这伟大的启示永远也不会到来。作为它的代替品,在日常生活中,有一些小小的奇迹和光辉,就象在黑暗中出乎意料地突然擦亮了一根火柴,使你对于人生的真谛获得一刹那的印象。”