|

编号:H79·2150721·1191 |

| 作者:乌力波中国编 | |

| 出版:新世界出版社 | |

| 版本:2014年04月第1版 | |

| 定价:88.00元亚马逊61.30元 | |

| ISBN:9787510442742 | |

| 页数:430页 |

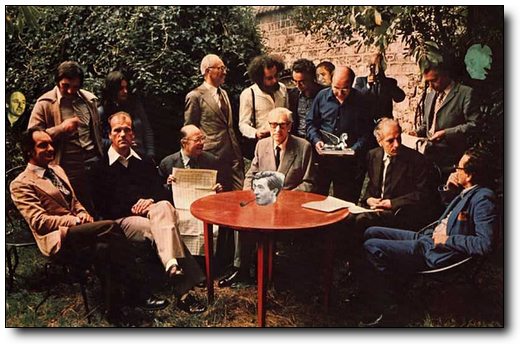

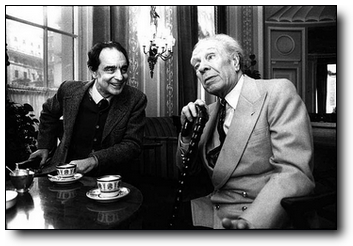

关于“乌力波”介绍:直译“潜在文学工场”,是一个由作家和数学家等组成的打破文本界限的松散的国际写作团体,1960年提倡于法国,其成员至今活跃于世界文坛。关于“潜在”:“潜在”一词最初指“一定时间后起作用的方法”,后延伸出“有力量的,理论上的”等意义。除了“具有精神同质趋向的文学思维方式”,除了“被认为是21世纪实验文学的曙光”,在封面之上最显眼的则是“雷蒙·格诺”的名字,乌力波的创始人,所以这一集全面介绍格诺的写作,和译介了《风格练习》全文。另外,则首度连载刊登罗池译《芬灵根守灵》、贾勤译《云使》、丘成桐之数学与文学等重要作者之重要作品。七格、霍香结、恶鸟、芬雷、戴潍娜等也奉献最新译著和作品。

《乌力波2》:这种情况下,故事同样结束了

暗号是伦敦广播电台的一条“私人信息”,如今不停地在他耳边回响:“今年的五月有53天,重复一遍,今年的五月有53天。”

——(法)雅克·鲁博《昔日之旅》

五月已经远去,冬日还没有到来,在一个从白天顺利抵达夜晚,从夏天过渡到秋天的日子,如何破解这一个属于“私人信息”的暗号?如何在听到的时候会把日历翻到不存在的53张?我在一种被标注得清清楚楚的时间里打开了《乌力波2》,找到了雅克·鲁博的《昔日之旅》,知道了乔治·佩雷克的《冬日之旅》,也看到了题为《雨果·巍尼耶的诗》的诗集,甚至还若有其事地从书柜里取出波德莱尔的《恶之花》,看看是不是在巴黎发售第一版。

一个文本关乎的是另一个文本,另一个文本牵涉出另外的文本,文本和文本组成了集合,就像时间和时间组成的集合,竖排而站立,横排而堆砌,它们在各自不同的呈现方式里,我试着按照时间的序列排列出和文本有关的线索:1854年,标题为《冬日之旅》的书在瓦朗西纳市出版;1857年6月25日,《恶之花》在巴黎开始发售第一版;两天之前,是《雨果·巍尼耶的诗》原定出版的日子;1939年9月,文森·德格瑞尔被征召,在敦刻尔克执行与德占区抵抗运动联络的任务;1966年,在文森·德格瑞尔还没疯的时候,佩雷克去拜访过他,知道他曾经在一个晚上的时间里读过巍尼耶的书,书中包含了上世纪末法国诗歌创作的精髓;1980年,丹尼斯的父亲带来了那本有关五月有53天的书……这是和数字有关的序列,这是被记载的序列,这也是和文本呈现相关的序列,可是,为什么丹尼斯·伯拉得在图书馆看到的佩雷克的《冬日之旅》里,竟然有自己的名字,以及父亲德尼·伯拉得?为什么佩雷克关于1939年八月最后一个星期的叙事里,会出现同样名为《冬日之旅》的雨果·巍尼耶诗集?为什么1864年初版的图书会提前包含十九世纪末的法国诗人精髓?为什么佩雷克初版中错误的《冬日之旅》最后还是没有恢复成《昔日之旅》?

我在还没有到来的冬日之前,却站在了“昔日”的过去时?有意的“偏斜”到底是不是一个人为的谜案?有人死去,小说销毁,是一种发生在过去的事件,是昔日之旅的内容,而在眼前的《冬日之旅》却只打开了将来的窗口,是时间被颠倒了,还是时间原本就不在里面?“今年的五月有53天”是一个已经发生的事件还是将要发生的故事?我是在回望过去的时候数过五月的天数,不是53天,只有31天,而冬日在我眺望的时候,却远远没有露出身体,它被隐没在时间的端点,“为了证明作者对真相的预知”。过去而变成将来,远方而在身后,在被不断改写的时间里,我其实只是一个可怜的读者,而我以为时间都是具有物理状态的,都是不变的参照系,不变的旁观者,却不想在耳边听到了那一句“私人信息”,那一个暗号,于是,我变成了自己文本里的人物,在一本被打开而又合拢的《乌力波2》,把“如若往昔将吞噬我们晴朗的翌日”的句子永远关在了五月已逝冬日未来的时间里。

“过去的未来”,对于时间来说,永远不是为了被发现,而是为了书写——书写的文本里,只存在一个人,那就是作者。《乌力波2》本来是在我作为作者的时间里出现的,一篇评论而已,是在电脑的字符里编排成阅读感想,然后传输,然后接受,然后下载,然后便被印在了书里,最后一篇的“读者平潭”自然把我又从书写者变成了读者。这是一个和文本有关的身份,作者的前提就是做一个读者,就像《乌力波2》便活在《乌力波》的时间之后,先是读者,在成作者,最后还是回到读者,而在《乌力波2》阅读之后,是不是还会成为一个书写和评论的作者?读者-作者似乎在构建一种无限循环的体系,文本的读者,读者的作者,作者的读者,会一直在“乌力波”未完的系列里,演绎出一个如“庞加莱蛇”的圆圈,“造物的奥秘,造物的大能,终究由他来启示。”丘成桐在目录前的那一首《庞卡莱之梦》,就是表达一种破解猜想的渴望心情。

但是在过去而变成未来的时间里,在作者而为读者的循环里,那个造物的奥秘究竟在哪里?那个造物的大能如何发挥?那个梦境的启示怎样被破解?《昔日之旅》似乎提供了一种关于文本“提前抄袭”的可能,那么所有的时间数字无非是雅克·鲁博随意改变的结果,他是作者,他掌握着词句的结构和顺序,掌握着故事的怪异线索,当然也制造了五月53天的事件,所以在这个作者主宰的世界里,偏斜就是正确,迷雾就是真相,私人暗号就是公共信息,甚至真实存在的波德莱尔、佩雷克、马拉美都变成了一种虚构,而那条庞加莱蛇明明就是一个自己编织的梦境。

所以这里就出现了一个问题,所谓的“宇宙规律”是不是作者在自己的宇宙里设计的规律?那种客观性、开放性和无限性,是不是在作者意义上就会变成唯一的可能?那么“潜在文学工场”而被命名为《圣经》,是不是上帝就是作者自己?雷蒙·格诺说:“唯一的文学是自愿的文学。”自愿其实不是指向阅读的作者,而只在书写的作者那里,他是上帝,他是文学,他是世界本身,“不是已经写成的文学,而是仍然在写的文学。”谁在写?上帝在写,作者在写,自己在写,他是自己建造了迷宫的老鼠,又渴望从迷宫中逃脱,而在这建造和逃脱的过程里,每一个门,每一个文本,都朝向作者。

那个名叫“盖世无双”的APP为什么有无限大的字节数,为什么有无限远的更新日期?无限的长度,无限的时间,以及无限的网络,而在这无限的集合里,只有一个起点,那就是作者,中国内蒙古阿拉善右旗孟根布拉格苏木曼德拉山里太有创意数码科技有限公司的设计者我和老挺,就站在无限的原点上,其实不管是中国文人画的题跋,还是猜谜一样的藏头诗,不管是米芾的草书,还是回鹘文和于阗文的双文注解,一个APP的入口里设置的这些似乎是为了让用户体验一种猜谜而找到线索的获得感,而其实一旦进入其中,根本无法在无限的世界里成为一个驾驭文本的读者,他们进入这个入口,就是陷入在一种迷失的状态中,“别人的愤怒小鸟,可以让玩家越玩越快乐,而我们生产的快乐小鸟,玩家玩到后来,无不咬牙切齿,因为我们把关卡设计得无比复杂,你要不明白量子物理学里关于角动量算符的对易规则以及希格斯玻色子的生成方程,你甭想在我们的游戏里前进一步。”无限的APP,无限的羊,无限的沙子,只有站在起点的人才能够从迷失中退出来,而这一切无非是作者的一个陷阱,一种游戏。我和老挺其实不是普通的人,他们的祖先来自大熊星座NGC2787银河系,“离地球两千四百万光年”,这是一个时间和空间遥远的存在,甚至在某种意义上也是通往无限,而他们前来地球的目的就是杀死在地球上的人类,引诱和屠杀,在这个无限的世界里,只有作者才能实现这个“盖世无双”的梦,才能消灭一批批试图寻找返回之路的读者,而消灭并非是让他们真正死去,而是读者变成作者,以一种裂变和异化的方式延续作者的无限之链,“游戏者可以在和本来世界完全一模一样的镜像世界里,根据自己的愿望,重写已经发生的事件,并且,改写完毕后,可以储存并完全覆盖本来世界,从而改变本来世界的事件进程。”

改写时间,覆盖世界,他们成为另一个作者,他们创造另一个入口,他们消灭另外的读者,而这种无限循环在某种意义上就是一个“死亡童话”,对于生命的最本质疑问是:“人为什么而活?”答案是死亡,死亡是被时间抛弃,死亡是肉身的覆灭,死亡是从有限到无限,而死亡变成童话之后,是不是会从无限走向有限?是不是可以对抗时间?“不如设想还存在着一个生命童话之后的童话。一个高级于生命童话,即高于活着时曾沉溺过的所有童话的童话,才可以连接生命童话与死亡。”被制造的童话,其实也是被修改的死亡,而当死亡童话出现的时候,到底是真实还是幻象?真实度为1的时候是真实,为0的时候是虚无,1和0就像计算机的符码,它组合成新的序列,而0的意义就在于1的存在,而1的无限也依靠0的扩张,所以说,真实和虚无本就在一起的时候,才能让一个童话在死亡面前变成无限,才能在不受时间序列管控的世界里存在,才能在大脑和人体复制之后进行的数字化复制中走向复活,“在最微观层面,不存在死亡,亦没有存在的概念,可以看做数字化。”而数字化无非是另一个App,无非是那些沙,无非是那些羊,无非是作者:“在那很久以前,人们只能借以想象与语言文字来制造童话,如今,人们以科学技术和丰富的艺术技巧来制造童话。那众人在线共同参与的网络游戏,将童话推入了一个新的境界。”

童话就是一个网络游戏,网络游戏就有一个无限的入口,入口的顶端永远站在制造规则的作者。所以生成的艺术,无非就是从机器作家到数码文学,就是将那个“词语磨坊”变成现实,就是在电脑里成为故事编造者,成为吟游诗人,成为BRUTUS,于是有了避讳的规则,作者省去了一个或更多的字母,于是有了俳句化的创造,可以从现存某首诗每行之末的韵语生成新的诗歌;于是有了S+7的文本,将其中的词语用任何词典中位于其后7位的词语取代,生成新的文本;于是有了组合学,有了分歧,有了九十九则的“风格练习”,有了百万亿首诗,有了超级质数。

一条公交线上,一辆公交车上,一个小伙子,一次乘车经历,这是一个故事,但是当作者出现的时候,它变成了“风格练习”:它可以在“复式记录”里这些书写:“我看见一个年轻人,我注意到一个年纪稍大的青年人,他长得非常古怪,他长得非常荒唐……”它可以在“荒芜的城市沙漠里,同一天内,我再次遇见了它,因为一颗位置偏低的纽扣,它正吞下羞辱的苦酒”里寻找隐喻;它可以在“你应该在你那件大衣上再多加一颗扣子,他朋友告诉他”完成倒叙;它可以在惊叹号里“惊呼”,在问号里“犹豫”,在“不”里否定,在“噢”里感叹;它可以提供主观视角以及另一个主观视角,可以转换为官方信函和简介的形式;可以用审问、喜剧和旁白,可以用泛灵论、拟声法和逻辑分析;可以在限定词里作文,可以精确描写,可以字母移位,可以使用遁词;可以使用过去时、现在时、被动语态;可以拼音声母省略、拼音韵母省略、拼音词中元音连接;可以2个偏旁为一组重新排列、3个偏旁为一组重新排列、4个偏旁为一组重新排列或者独立成字后的重新排列;可以运用嗅觉、味觉、触觉、视觉、听觉来书写,可以从植物学、医学、动物学、几何学角度来阐释……

四年时间,九十九则“风格练习”,在文本的模仿中演练,在词语的互文中书写,一切都是雷蒙·格诺的安排,那么作者创造的九十九种可能是不是就是指向读者,或者创造和互文的目的是为了读者阅读?这是一种单向的目的论,显然这个假设是幼稚的,在互文世界里,看起来有作者,而其实作者的目的是把更多的读者带向迷途,然后在迷途中成为作者,带入更多的读者,成为更多的作者,如此循环,所以最后的结果一定是:所有的读者都变成了作者。公交车上的年轻人,大衣上应该多加一个扣子,其实根本没有原始的文本,甚至“刚要”也只是一个放在读者面前的文本,而那个真正的作者在哪里?他在无限远的地方,在看不见的地方,甚至它不是一个叫格诺的人。

似乎,朱琺的《安南故事集》可以看成是读者的一次僭越,那些已经成文的越南民间故事自然是一个静止状态的文本,自然有一个不变的“作者”,所以朱琺在这些文本面前,成为了阅读的读者,但是他对于这些奇怪的民间故事,显然要加入另外一些东西,这个加入的过程叫做“从拣选到改写”:“旨在继承从叶芝、小泉八云到卡尔维诺、安吉拉·卡特一脉相续的现代写作传统,回到元气淋漓的民间叙事,从中凿虚汲深,为小说寻求不同于既有精致而充分的格局、技法与动力。”无论是叶芝、小泉八云、卡尔维诺、安吉拉·卡特,还是朱琺自己,都是从读者变身为作者的一次主动出击,是为了颠覆一种书写而阅读的规则。主动出击,是读者的能动性体会,自然那个通往无限远的入口被读者所掌握,无论是“南阿Q做皇帝,还有史前飞行器”,还是“神的私生子 擅长私通始末”,无论是“多出四个儿子,免却一场官司”,还是“你们说,我就把脑袋抱在手里好不好”,都是在读者意义上完成了文本的改写,而这样的改写也是参照另外如中国民间故事的文本,都是在阅读之后的状态中完成的,也就是说,这样的读者取代了作者,提供了另一个自我控制的可能,提供了潜在性的文本。

但是,很明显,在读者取代作者的主动改写中,身份发生了变化也意味着新的文本背后依然站着一个作者,甚至这个作者带着读者的面具更具有欺骗性,安南故事有母本,读者有主动权,而读者取代作者的更深意义,便是重新拥有一种权力:“而南方,丛林蓊郁,气息氤氳,意味着边缘、狂妄、不经以及性力乱神的故事。”就像那个“逋也”的词具有的双关意义:“既是流亡者(逃犯),又是父亲。”逃亡者是迷途的读者,而当改写了文本之后,他自然变成了一个掌握权力的父亲,变成了一个延伸系统的作者。

“潜在的文学等待读者,渴求读者,需要他来完整地实现自身。”这是乌力波对于潜在文学意义的界定,一种等待,仿佛就是张开了那一个通往无限的入口,那里有百万亿首诗,有超级质数,有无数的沙子,有九十九则练习,当作者制造了文本的种子,当作者站在无限的起点,为什么读者必须在百万亿首诗的可能中阅读,为什么读者在无限的字节里迷失,为什么读者要在风格练习里死去?作者和读者,是一个文本的两面,是一条链条的两端,当作者打开口子期待读者,当作者制造文本淹没读者,当作者在一颗种子的繁衍里制造无限,读者其实就是对象,就是目标,就是被俯视的人,“我们提出去建立一个诗歌装备库,诗人可以随时取之所用,当他们想不依赖于灵感的时候。”

而其实,这种不对等对于“潜在”的状态来说,实际上意味的是显露,乌力波是朴素的,却是暴力的;乌力波是有趣的,却是机械的;乌力波是反或然的,却是偶然的——种子文学只属于作者,原作品只属于作者,十首十四行诗只属于作者,而读者在被设计的APP里找不到回家的路,在死亡童话里掏空了身子,在瓦匠芬尼根的世界里“坠落(吧吧吧嗒嘎喇噶哒咔暍咪嗱隆轰复隆通而隆咜嗡咤哆哇吼呶嗯喀嗯咄畎吵噔呢吐尔哪!)”在《昔日之旅》里进入再无法从时间里走出的53天的五月。

“庞加莱蛇”变成“庞卡莱之梦”,“弗朗索瓦·勒利奥内”成为“弗朗索瓦·勒利奥内内”,“次属阶级”而为“次数阶级”……当这些错字出现在文本里的时候,是不是也是作者对于读者的调戏和压制,是不是也是“偏斜”的真相,是不是也是潜在的文学,是不是也是风格的练习?本来读者渴望的是一个“喜欢的故事”,可是当树形的文学在不断出现的可能里走向不同的方向时,喜欢有时候却变成了戏谑,可能性永远不是一个封闭的系统,三个活蹦乱跳的豌豆,三个皮包骨头的大竹竿,总是寻找着和读者一样的突破口,韦伯词典上的“ERS”提供了一个选择之外逃逸的通道,而其实,无论是“接下来没有了,故事结束了”的提示,还是“在这种情况下,故事同样也结束了”的结果,在读者世界里永远不趋向于一个终结,它其实是返回,其实是引诱,其实是折磨,因为每一个喜欢的故事都是百万亿首诗,每一个读者都是逃不出迷宫的老鼠。

不如重重地合上书,连同那个“读者平潭”里才成为作者的我,也都被压在四角方方的文本里,从此不再说话,不再书写,没有可能,没有无限,“如若往昔已经吞噬我们晴朗的翌日。”