|

编号:B31·2120516·0891 |

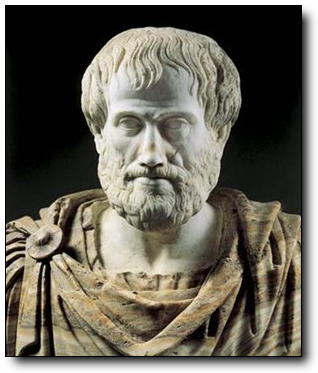

| 作者:[古希腊]亚里士多德 著 |

| 出版:上海三联书店 |

| 版本:2011年1月 |

| 定价:12.00元 亚马逊6.80元 |

| ISBN:9787020069323 |

| 页数:98页 |

亚里士多德说:“当若干事物虽然有一个共通的名称,但与这个名称相应的定义却各不相同时,则这些事物乃是同名而异义的东西。”作为逻辑学的创始人,亚里士多德把它叫分析学,他谈到概念的划分,一般性和普遍性,本质属性和偶然属性,他以为属比种更加真实地是实体,也就是说种概念具有较高的普遍性,相对而言,属概念较为狭义而具体。在《范畴篇》里,亚里士多德首先使用了范畴这个术语的,他规定出十个范畴,作为基本概念,它们是:实体、数量、关系、性质、活动、遭受、姿态、时间、地点、状态。他认为最重要的是前面四个范畴,特别是性质,尤为重要。规定明确而清晰的范畴是为了判断,判断是为了在最后得出结论,这个过程就是推论,亚里士多德首创了三段论法,即大前提,小前提,结论。在《解释篇》里他分析和明确阐述名词、动词和句子的性质。我们可以在这里获得一定的启发,那就是注意到了事物的常态。

《范畴篇 解释篇》:百科全书的相反者

“没有介绍和导读,只有内容提要;薄薄的书册是98页的文字,以及12.00元价格网购打折后的6.80元,一切都在用最简短的方式呈现,而实际上,这种简短并不是思想的单一,甚至它是一条带你误入其中的道,因为在它的尽头是一个不可逾越的符号帝国,是永远的巨人,古希腊的亚里士多德,古代的百科全书著者。

他说:“坏人因畏惧而服从,好人因爱而服从。”他说:“最明晰的风格是由普通语言形成的。”他还说:“人以为我最聪明,但是我自己知道我是什么都不知。”四百到一千部的著作构成了他的一生,伦理学、形而上学、心理学、经济学、神学、政治学、修辞学、自然科学、教育学、诗歌、风俗,以及雅典宪法,可怕的是,他庞大而复杂的体系并不是在容纳人,而是在拒绝人,他是那里的王,他是那里的上帝,“即使上帝也无法改变过去。”他说,所以在一个几千年前的文字和思想体系中,进入往往是一件再痛苦不过的事情。

痛苦地阅读,词和词、句子和句子,概念和概念,都不被轻易触碰,不如用最本能的方式来认识它们:《范畴篇 解释篇》,作为亚里士多德逻辑学的入门,讲述了关于思维的形式和方法,以及概念的划分、一般性和普遍性、本质属性和偶然属性,在《范畴篇》里,亚里士多德使用了范畴这个术语的,他规定出十个范畴作为基本概念,它们是:实体、数量、关系、性质、活动、遭受、姿态、时间、地点、状态。他认为最重要的是前面四个范畴,特别是性质,尤为重要。在《解释篇》里他分析和明确阐述名词、动词和句子的性质。而《范畴篇》和《解释篇》也构成了亚里士多德逻辑学著作《工具书》的基础。

范畴篇

当若干事物虽然有一个共通的名称,但与这个名称应的定义却各不相同时,则这些事物乃是同名而异义的东西。

语言的形式或者是简单的,或者是复合的。

凡是个别的和具有单一性的东西,就绝不可以用来述说一个主体。

当一件东西被用来述说另外一件东西的时候,则凡可以用来述说宾词的也可以用来述说主体。

实体,就其最真正的、第一性的、最确切的意义而,乃是那既不可以用来述说一个主体又不存在于一个主体的东西

那些存在于一个主体里面的东西,大多数都能用其名称和定义来述说它们存在于其中的那个主体。

在第二性实体里面,属比种更真正的是实体,因为属与一性实体更为接近。

实体绝对不存在于一个主体里面,这一点乃是一切实体都具有的一个共同特性。

实体的另一个标志是它没有与它相反者。

实体的最突出的标志似乎是:在保持数量上的同一性的同时,实体却能够容许有相反的性质。

分离的数量的例子如数目和语言;连续的数量的例子如线、面、立体,此外还有时间和空间。

一般地说来,不可能有什么部分与部分间的共同边界;各部分总是分开着的。因此数目乃是一种分离的数量。

数量没有相反者。

但是,当讨论实体的时候,大家都同意:没有任何东西能同一时刻容纳相反的性质。

相对的东西可以有相反者。

一切相对的东西,如果正确地加以定义,必都有个相关者。

“性质”,我的意思是指人们所借以被称为如此等等那种东西。

有一种性质我们可称为“习惯”或“状态”。习惯之不同于状态,在于它是较为持久和较为定。

反之,状态则是指一种很容易改变并且很快地让位给其对立物的情况。

显然,这些东西乃是性质,因为那些拥有它们的东西,本身就由于它们的存在而被称为是甜的、苦的、酸的……。

如果是由于某种经常的和持久的影响所引起的,就称为影响的性质。

那些由于可以很容易使之失效或可以很快地把它除掉的原因所产生的情况,就不被称为性质而被称为影响。

一个人生下来就具有的、以某种根深蒂固的影响为其根源的一种性情,我们之为一种性质。

那些由于可以很容易使之失效的原因所引起的,就被称为影响而不被称为性质。

在大多数而且事实上是在所有的场合,那具有某种性质的东西都是从该种性质取得其名称的。

如果所提出的语词的定义,不能适用于两个物体,则此两个物体就不能互相比较。

活动和遭受两者都容许有相反者,也容许有程度的不同。

事物在四种意义上被称为互相对立:(1)相关者的互相对立,(2)相反者的互相对立,(3)缺乏者与实有者的对立立,(4)肯定命题与否定命题的对立。

因此,这种以作为相关者这个意义而彼此对立的东西,乃是借其一方对他方的关系而获得说明的。

好东西不是作为坏东西的好东西来看待的,而是作为坏东西的相反者来看待的,白也不是作为黑的白来看待的,而是作为黑的相反者来看待的。

没有某种能力或具有某种能力,并不等于那相应的“缺乏者”或“实有者”。

被肯定或被否定的东西本身不就是肯定或否定。我们说“肯定”意思是指一个肯定命题,说“否定”是指一个否定命题。

那些不带这种非此即彼的必然性的相反者,是有着居间的东西的。

也许可以有从占有到缺乏的变化,但不可能有从缺乏到占有的变化。瞎了眼睛的人,不会再获得视力;秃了脑壳的人,不会再长出头发;掉落了牙齿的人,不会再长出一套新的牙齿。

在没有词与词相联结的地方,也不会有正确和错误。

在肯定和否定那里,不论主体存在与否,则一方必定是正确的而他方是错误的。

相反的属性必须存在于那些属于同属或同种的主体之中,这一点乃是很显然的。

运动共有六种:产生、消灭、增加、减少、改变和位移。

解释篇

口语是心灵的经验的符号,而文字则是口语的符号。

所谓一个名词,我们的意思是指一个由于习惯而有其意义的声音,它是没有时间性的,它的任一部分离开了其他部分就没有意义。

一个词在其本身意义之外尚带着时间的概念者,称为动词。

动词永远是那说到另外一件事的某事的记号。

每一个句子之所以有其意义,并非由于它是身体的某一机能所借以实现的一种自然的工具,而是如我们所指出那样由于习惯。

每一个命题必须包含一个动词或一个动词的时式。

那些标志一个单一的事实的命题,或者其各部分的联合成了一种单一性的命题,我们就称之为单一的命题;反之,这些标志许多事实或者各部分并无联合的命题,乃是分离的众多命题。

显然每一个肯定都有与之对立的否定,同样地,每一个否定都有个对立的肯定。

与一个单一的肯定命题相应的一个否定命题,本身也是单一的。

有关现存事物或已发生的事物的场合,命题不论为肯定的或否定的,都必须或为正确的,或为错误的。

如果一件事不将于次日发生,又不将不发生,那么偶然这个因素就被取消了。

一个人可以早一万年预言一件事,另一个人可以预言它的反面;那在过去一个时候被预言得对的,就必然地将在时间已成熟的时候发生。

存在的东西,当它存在的时候,必定要存在,而不存在西,当它不存在的时候,必定要不存在。

在一个肯定命题中,主词和宾词必须各指一件单一的事物。

最基本的肯定命题和否定命题乃是像下面这些:“人是”、“人不是”。次于这些的是:“非人是”、“非人不是”。其次我们有这些命题:“每个人都是”、“每个人都不是”、“所有的非人都是”、“所有的非人都不是”。

如果主词是周延的,同样的规则仍是有效的。

如果一个人无条件地说宾词永远能够结合起来,就会有许多荒谬的后果发生。

“可能有这件事”的矛盾命题就是“可能没有这件事”,而不是“不能有这件事”。

如果一件东西可能被切割,它也就可能不被切割,如果一件事物可能有,它也就可能没有,因此,好像可以推论说一件一定必然有的事物,可能会没有;这是错误的。

并非每种可能性都容许对立的结果,即使当“可能”一词永远是以同一的意义被使用的时候。

必然性和非必然性乃是存在和不存在的最初原理,其他的一切都必须被认为是在这些之后的。

好的东西不是好的这个判断,乃是一个涉及它的内在本性的错误判断,而它是坏的这个判断,乃是一个涉及偶然的性质的判断。

正确判断和正确判断,或正确命题和正确命题。不能是彼此相反的。