|

编号:C36·2130722·1005 |

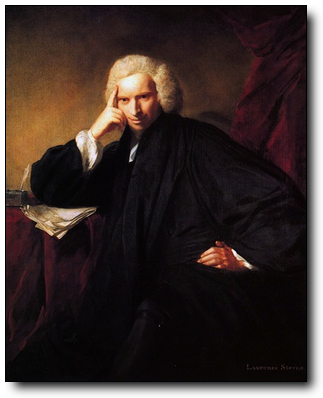

| 作者:【英】劳伦斯·斯特恩 著 | |

| 出版:上海译文出版社 | |

| 版本:2012年03月第1版 | |

| 定价:32.00元亚马逊24.00元 | |

| ISBN:9787532756155 | |

| 页数:239页 |

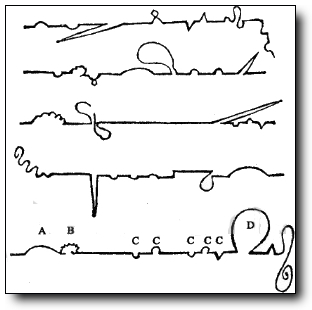

另一个名字:《感伤的旅行》,感伤主义的滥觞之作,劳伦斯·斯特恩在《项狄传》中借约里克牧师之口,讲述自己在英法战争期间前往法国和意大利旅行的经历。感伤主义在很大程度上是对游记体裁的戏仿,主要目的不是写那种典型的自在逍遥的年轻绅士,而是一个受感情冲动和奇怪念头驱使的堂·吉诃德式的流浪汉。小说在创作手法、行文风格、人物形象上,依然秉承了劳伦斯·斯特恩的特点,《多情客》或可算作具体而微的《项狄传》。但比起《项狄传》对文本和故事的解构,这小说却单一了许多。“游记”开启了一个时代,却也无奈终结了劳伦斯·斯特恩自己的人生旅程,“因此,当我伸出手去时,抓住了侍女的手。”最后一句话并不是故事的结尾,它是不完整的文本——斯特恩原本打算写四卷,可写到第二卷时他就病逝了。所谓感伤,大约也是人生最无奈的喟叹:“人们的头脑往往被它自己放大、抹黑的事物所吓坏;而把它们缩小,恢复原大、原色,又往往被头脑所忽略……”

《多情客游记》:这一阵,你一直在跟我调情

她已经偷偷摸到离床很近的地方,以致进了那隔开两张床的窄过道,竟深入到她主人和我之间——

——第二卷:微妙的感情一例

一个二十岁的侍女,一个“最轻快,活泼的法国姑娘”偷偷地潜入两张床的过道里,深入女主人和“我”之间,这是一种勇气,还是祈求温暖?在这“微妙的感情一例”的故事里,所有的可能诱惑都变成一种想象,而想象的极致是:“因此,当我伸出手去时,抓住了侍女的手。”偷偷进入,也是偷偷抓住,微妙的感情在那个夜晚变成了一种潜伏的堕落,当然还有感伤:底下的一句是:第二卷完。对这个隐藏在括号里的话的注解是:《游记》原拟写四卷,因作者病逝而中断。

这是多么大的“感伤”,《多情客游记》的另一个名称便是“感伤的旅行”,它是英国“感伤主义”的滥觞之作,所以微妙的感情在第二卷里戛然而止,便是一个时代最大的感伤。死亡扑面而来,将劳伦斯·斯特恩一直努力进行的解构彻底埋葬在这文本的“第二卷完”里,像《项狄传》一样,成为未竟之作。所以充满感伤并不是这一路来的旅行,并不是那只手被“我”抓住之后的空白,更是一种与维多利亚时代的狂妄自大断裂的无奈。

那个叫约里克“我”其实在《项狄传》里就已经死去了,作为一个牧师,他出现在刚开始的文本里,然后在“支离破碎的作品”里,便成了一个黑色的符号,在30页的那个巨大的墓碑上写着:“哀哉,可怜的约里克!”可怜是因为不期而然的死亡,就如劳伦斯·斯特恩自己一样,在病逝而中断的文本里,留下一个符号,而那抓住侍女的手终于在命运的无常中松开了,那两张床之间的窄窄过道里只有微妙而富有想象力的空白。可是从“约里克”的名字入手,他应该是一种永恒的象征,这个取自于《哈姆雷特》的名字其实是对莎士比亚最大的致敬,虽然是小丑,但是一直书写在莎士比亚经典的故事里,这经典是陈列在书店里,陈列在英国感伤主义文学的文库里,而那个法国伯爵因为着迷于莎士比亚,而最终没有把我送进巴士底狱,而是爽快地为我办理了通行证——在英法战争期间,通行证其实隐喻着对于战争的某种厌恶,而厌恶之外,除了简单的快乐,便是能够有机会在一个法国人的家里遇到“面带健康红晕”的皮埃蒙特主人,遇到一个轻快活泼的法国侍女,以及能够在夜晚的有限时间里抓住那只手。

而这“微妙的感情”,并不是一开始就畅通无阻的,设置在他们前面的是一系列条款:

第一条。这间卧室的主权既然归先生一方,他认为靠近炉火的床最暖和,坚请夫人一方允许接受该床。

第二条。夫人一方要求,先生须整夜穿睡袍睡觉。

第三条。夫人坚持,并规定,先生上了床,灭了蜡烛,炉火后,先生整夜都不许说话。

整夜穿睡袍,不许讲话,上了床必须熄灭蜡烛,而这些条款其实也为夜晚的那种冒犯式的微妙关系奠定了基础,只是戛然而止,将从德国、法国、意大利一路行来的旅行画上了一个省略号,从此再无继续。而最后留下的感伤就如《项狄传》约里克的注解:“无非是公牛、公鸡之类的荒诞故事,约里克说,——这可是我听过的类故事中最好的。”最好的故事总是有着撩拨人的欲望的东西,而在《多情客游记》里,没有公牛、公鸡之类的荒诞,却一直有着直接、快乐的奇遇,它打开了沉静已久的维多利亚保守文风,颠覆了所有道德的束缚,“可怜的约里克”摇身一变,而成为“最多情的约里克”,弗吉尼亚·沃尔夫说:“在十九世纪的人看来,斯特恩作为丈夫和情人的行为玷污了他的一切作品。萨克雷义愤填膺地抨击他,大叫大嚷,“斯特恩写的东西,每一页都少不了以删去为妥的东西,那是潜伏的堕落——如一种不道德行暗示。”维多利亚时代的狂妄自大被消解,那种有关道德的抨击其实是为了维持一种正统,而这种正统的本质是那个时代的“可怜”,是对人性的一种扼杀,而劳伦斯·斯特恩显然要以复活的约里克为符号,像唐吉可德一般,开始用断裂的问句,用微妙的感情,甚至用黑夜里偷偷抓住侍女的手,来挑逗整个18世纪的英国沉闷文坛。

“心里一冒出这些想法,立即把天性带到它可能达到的最高境界。”对于天性的尊重,将小说带到了一个可能的最高境界,从前那个牧师的约里克一直以嘲弄、讽刺与他厌恶的人和事进行斗争,但是最后的结局是换来黑色墓碑上那句话:“哀哉,可怜的约里克!”,是因为寡不敌众,所以抑郁而死,其实约里克之死是劳伦斯·斯特恩的另一个讽刺,他是被一种权势,一种古老的制度束缚而死,所以这天性的最高境界变成了旅行中立的约定,也就是不与世人“为敌”,以最端正的态度来写,与人和睦相处。而这种和睦相处就再也不指向那些规则,那些风格,就是直接地呈现天性的最高境界,以“多情”的方式在旅行中打开人性的世界。“这种事,我说道,在法国就安排得比较好。”这便是开端便是口号便是态度。所以在《前言》中,约里克区分了很多种的旅行,有人是云游四方却被一定的疆界和藩篱束缚,在旅行的动因和终极原因中包含着体弱多病、智能低下或者“必不可免”的那些无奈,而另一种人,“渡海到异国他乡小住”,其目的只是“为了种种理由,找了种种借口省钱”,这样的人被称为“简单的游客”,而对于约里克自己来说,完全不是和身体有关,也不是和金钱有关,他要成为一个“多情善感的游客”:“他旅行过,而且正在写游记——像这一类的任何一个游客一样,出于必需,也是一个必须旅行的游客。”

必需而且必须,直指自己的人性,不可阻挡,所以他要去除身上那些违反人性的痕迹,他也鄙视那些让财务金钱成为目的的游客。“上帝啊!我一脚踢开皮箱说道,在人世间的财物中,究竟什么东西使我们容易动感情,使许许多多心地善良的同胞那么冷酷无情地争吵,像我们在路上争吵那样?”踢开皮箱,就是踢开财物,而这财物容易让人动感情,很多人为此争吵,所以在加来出发的时候,约里克就带上了并不装财物的皮箱,当然还有黑绸紧身裤、衬衫,和一个叫拉弗勒的随从。他鄙视那些财物和金钱,他也鄙视道貌岸然的修士,对于加来的那个修士,约里克在心里说:“我已拿定主意,一个苏也不给他。”因为他看到的是一个“靠别人劳动为生,成天懒懒散散,混混沌沌,念着‘看在上帝份上’混日子”的人,所以最好的方式便是拒绝,让他“脸红了一下”,便“逆来顺受地两手按在胸前,让那根棍子滑到胳膊弯里,随即退出”。而对于那些阿谀奉承的人,他甚至宁肯给乞丐两个十二苏的硬币,也不愿给他们。

对于财富、权威的鄙视,在约里克看来,就是为了找到真正的人性,“这是一次心灵的悄悄旅行,为的是探索本性,以及出自本性的、使我们更加彼此爱——爱这个世界的那些感情。”对于本性的探索,对于人性的尊重,使他在旅行中完全不提大教堂,因为“一个拿着绿缎子钱包的姑娘可能比巴黎圣母院重要得多”。爱这个世界的感情,使得“一个姑娘也许比一座大教堂更有意思;一头死驴比一个活的哲学家更有教育意义”,这人性之美,这感情之美,就如约里克自己说的那样:“我宣告,我愉快地拍手说道,要是我在沙漠,我也会找到在沙漠中唤起感情的办法——即使不过如此:我会系情于可爱的桃金娘,或者寻找忧郁的柏树,跟它互通心曲——我会追求它们的荫凉,亲切地向它们致敬,感谢它们庇护——我会把我的名字刻在它们身上,发誓说它们是全沙漠中最可爱的树:要是树叶枯萎,我会教自己哀悼,它们高兴时,我也跟它们一起高兴。

这便是一种发自内心,又契合自然的本性,所以即使是自然界中的那些动物,也能唤起内心最纯真的感情,在南庞看到的那头死驴其实是一个感人至深的人性故事,一个旅人对着死去的驴哭泣,因为它是最好的。他原本有三个儿子,但是因为闹天花,所以在一个礼拜时间内就失去了两个儿子,而最小的那个也害上了这种瘟疫,所以他为了救儿子,带着那头驴到西班牙圣地亚哥寻求解救之法,而回家的时候,在南宠,那头驴死了,“那山把他们隔开三天;那三天,他找驴,驴也找他,在相遇之前,他们都没吃、没喝。”因为他确信,他爱着驴,驴也爱着他。而在旅途中,他看到了小笼子里的欧椋鸟,被绳子吊在那儿,而且一直说道“我出不去——我出不去”。这是一种被囚禁的生活,而从这只欧椋鸟约里克想到了自己曾经养过的鸟,“作为我的纹章的顶饰”的鸟,所以对于被囚禁的那种命运,约里克既感到愤怒,也感到悲哀,因为它不愿去自由不愿去寻找自己的天空,所以它的叫声让约里克感到只是一只鸟低劣的复制而已。

对于约里克来说,这充满人性的旅行有着死驴的传奇,有着欧椋鸟的故事,也有处处充满爱意的偶遇,在阿布德拉的每条街上,他听见几乎每个家庭都在谈“啊,丘比特!丘比特!”,这是激起的热情,“全城,像一个人的心一样,都向爱敞开了胸怀。”而在波旁努瓦,他看见了快乐的农夫,“因为你的农舍是快乐的,家里的人是快乐的——在你周围玩耍的羊羔是快乐的。”就像那个感恩的老人说的,“一个不识字的庄稼人所能奉献的向感恩最好的祭品,就是一颗快乐的、满足的心。”快乐、感恩便是人性的一种展示,虽然不识字不文雅,虽然有疾病有痛苦,但是最终一定是快乐是充满爱。在穆兰,那个神经失常的玛丽亚充满忧伤,但是她有让她充满力量的笛子:“然后,一声不吭,拿起她的笛子,吹奏赞颂圣母的曲子”,这也让我触动,因为这实际上代表着对于所谓的唯物论没有灵魂的观点最大驳斥。

人性不是对财物的占有,不是混混沌沌混日子,人性也不是被囚禁的享乐,人性是爱,是感情,是艳遇。所以在这场感伤的旅行中,约里克遇到了很多让他感到快乐的女性,她们美丽柔情,她们有着原始的欲望和诱惑,她们是世俗的另一面,她们甚至是道德之外的另一个世界,所以从一开始在加来买马的时候,就有了一场艳遇,刚到旅店的一位女士在约里克那里就变成了诱惑:”而且,情愿听其诱惑,哪怕让我单独跟她在一起,拉着她的手,我们俩都转过脸绝无必要那么近地对着车房门,也情愿。“因为她是如此美丽,“把她搂在怀里温存一番,即使是在大街上,我也不会脸红。”而在大街上,即使看到寡妇,他也认定“她是较好一类人”。在约里克的心里,只有一本正经的人是为了名声讨厌爱情,自私的人是为了他们自己讨厌爱情,而伪君子是为了上天,所以即使痛苦写在脸上,也代表着某种直接的爱和不虚伪的感情。而对于约里克来说,他对于爱的追寻一直贯穿在这旅行中:“我这一辈子几乎总在恋爱,不是爱这位女王,就是爱另一位女王,而且希望能一直爱到死,因为我坚信,要是我竟干出卑鄙的事,那准是在一次热恋和另一次热恋之间的空当。”这是约里克对于艳遇的合理解释,但其实从一开始,他是担心害怕的,是犹豫不决的,在旅店里遇到美丽女子,他想请求她一起坐他的马车,但是他又担心会有什么害处,或者造成多大的不幸,在他的内心里出现了贪婪和谨慎、怯懦和小心、骄傲和虚伪之间的争斗:

“贪婪”:那你得弄第三匹马,就要从你腰包掏走二十里弗尔;

“小心”:你不了解她是什么人;

“怯懦”:这事会使你陷人困境;

“谨慎”:没错,约里克!别人准会说你跟情妇私奔,约好到加来幽会;

“虚伪”:从此以后,你再也无脸见人了;

“卑鄙”:在教会里,也永无出头之日;

“骄傲”:这事无论多么不妥,你绝不是个卑鄙的牧师。

各种情绪交错在一起,各种矛盾对抗着,但是最后约里克还是自己为自己解围,一是他把“几乎每时每刻都苦恋着什么人”当成是一生中独特的幸福之一,另外一方面,他认为,“当男人和女人之间达成道德上的协定时,他们就是到最背静的地方去,也无罪恶”,也就是说,只要不违反道德,男女之间的爱就是合理的。所以见到女子,他理头发,刷衣服,装扮一番,他给L夫人写信,炮制着一首肉麻的情歌:“没有感情,爱情就毫无意义。没有爱情,感情就更少。人们说,人绝不要绝望。大家都会轮到。等到那时——爱情万岁!肉体爱万岁!”他给迷路遇到指路的女人搭脉搏:“我敢肯定,你是世界上的女人当中脉搏跳得最好的一个——摸摸看,她伸出胳膊,说道。于是,我放下心帽子,一只手握着她的手指,用另一只手的食指、中指摸着脉。”而且几乎当着她的丈夫,而那位丈夫“脱下帽子,向我鞠了一躬,说道,不胜荣幸——说罢,戴上帽子走了”。极尽礼仪。而他对朗博耶夫人的评价是:“所有女人当中品行最端正的一个;我决不指望看到比她心地更贞洁的女人”,所以希望美丽的女人都能摘到自己的玫瑰,并且撒到路上去,而那个一开始就被多种感情纠结在一起的夫人,竟对着约里克脸一红,说道:“这一阵,你一直在跟我调情。”

所谓调情,其实是不管男女都有着最真诚的最热烈的感情和爱,那种爱原本被束缚,成为生活的一种条款,但是这在某种程度上就是违反着人性违反着感情,而对于约里克来说,其实是向着维多利亚时代的沉闷宣战,从而重建“享乐的哲学”,在旅行的“艳遇”中,约里克完全变成了一个逃离现实勇敢追求人性的旅人,“天地间没有一个男人像我爱女人,尽管我见过女人的种种缺点,读过所有讽刺女人的诗文,但我仍然爱她们;我深信,一个男人如果没有爱整个女性那种感情,他就不能永远爱他应该爱的某一个女人。”这实际上就是小说的主旨:“我写这本书的意图是,教我们更加爱这个世界和世人”。

所以即使有各类条款,有现实的某种鄙视,但是那侍女还是偷偷地来到了我和女主人之间的窄窄过道,然后像一幕悬疑剧一样,我伸出手抓住了侍女的手,是惊叹号,是疑问号,还是省略号?只是再无继续的旅行,再无不可阻挡的爱,约里克死在可怜的墓碑上,而劳伦斯·斯特恩也死在18世纪的非议里。