2012-12-26 《项狄传》:第二句便指望全能的上帝了

如同鼻子为鼻子,胡子也仍是胡子一样。

——《项狄传·第五卷》

第四卷的鼻子,和第五卷的胡子,却在18世纪的时间里被分裂成两个部分,第四卷和第三卷出版于1761年1月,而第五卷和第六卷出版于1761年12月,拉丁语开始,“我不予置评”是鼻子的传说而已,《什牢坑驳鸠的故事》要给你讲的是鼻子的生老病死,鼻子的现实和象征,以及鼻子的生理结构和用途,真鼻子还是冷衫木做的?那松脂的味儿溢满了第四卷的开头,但是还有人闻不出来,那么读这个故事的时候也一定是不带鼻子的,“它是个死鼻子”,没有人摸一下,也就像没有人认得那一页页满满的拉丁文。奇怪的鼻子带领着生客走向陌生的斯特拉斯堡城,所以大家趋之若鹜,像看一部巨著一样围着鼻子转,“的确,看到斯特拉斯堡人,男女老少倾巢而出,去追随那生客的鼻子时——总是站在门闩旁边的法国人便一个个追随着自己的鼻子长驱直人。”

是的,这是一扇被打开的门,靠着鼻子长驱直入,是法国人侵略了进来?这历史深处的一个战争问题因为鼻子而显得可怕而荒诞,而其实早在《第一卷》的时候,在宛如拉丁文里面的鼻子一样,追溯那个遥远的传说之后,劳伦斯·斯特恩便把门关上了,前后的一连串破折号把故事一分为二,里面是冷衫木和松脂,而外面是蜂拥的人群和丢失在法国人手里的城池。如果再回到鼻子,那也一样是失守的城市和身体,《什牢坑驳鸠的故事》其实是一个虚幻的故事,“Hafen Slawkenbergius”自然是斯特恩的创造,如果从语义学角度来解读,“Slawkenbergius”是一个没有出口的迷宫,门都关上了,还有什么可以撤退的?德语“Schlawkenberg”意思是“炉渣堆”,或者“垃圾”,或者可能是“粪便”,而Hafen”在德语口语中指“便壶”——这便是讲鼻子的“一部巨著”的作者的专名——什牢坑驳鸠。创造的专名,创造的鼻子,创造的那扇门,而从鼻子跨过一年的时间,看到的却是胡子。

| 编号:C38·2121022·0932 |

鼻子和胡子,都是身体的一部分,如果回归到身体的本义,我知道在这中间一定还有一张嘴,一张说话的嘴,一张表达的嘴,就像《第四卷》和《第五卷》中间横亘着的12个月,劳伦斯·斯特恩一定在说着什么,甚至喋喋不休地说着什么,那说话的欲望会将一部作品带向一个真正的迷宫。“使人惴惴不安的并不是行为,而是关于行为的见解。”罗马斯多葛派哲学家爱比克泰德的《手册》第5章的一句话不是明明白白写在书的第一卷,开篇宗义,只不过引用的是希腊文,而不是拉丁文,当然也不是劳伦斯·斯特恩的母语英文。行动的见解一定是先说出来的,然后才写下来,在关门之前,劳伦斯·斯特恩便变成了我,那个叫项狄的“我”,从ab Ovo开始的故事,都是用嘴说出的见解,“正因为如此,我很高兴我已经用自己开头的方式开始了自己的历史;而且我还能够往下追踪其中的每一件事情,正如贺拉斯所说,ab Ovo。”贺拉斯的开头是一个有关女人的生命体,也是拉丁文,从卵子开始;即从头说起。这种暧昧和混乱恰如鼻子和胡子一样,是“高雅的极端与好色的开端”。我来了,项狄来了,特里斯舛·项狄,“特里斯舛!他说,如此这般,这般如此,我就叫特里斯舛了,而且直到我死的那一天,我将一直是特里斯舛。”这是打在我身上的烙印,直到死的名字,无法更改,成为身体的一部分。

特里斯舛,Tristram,源于拉丁文tristis,世界上所有名字中,这是有“最难以抑制的厌恶”,因为“认为它在rerum natura中产生出的只能是极端卑贱和可怜的东西”,卑贱和可怜的特里斯舛带着鼻子、胡子以及一张嘴,述说他的生平和见解,但是作为父亲和母亲在乡下生下的孩子,一定还有对于世界最厌世的东西存在:“我,绅士斯特里舛·项狄,被带入了我们这个卑鄙龌龊、灾难深重的世界。——我倒希望自己降生在月球上,或者其他任何一个星球上(木星或土星除外,因为我绝对忍受不了寒冷的天气),因为在其中任何一个星球上(不过金星的情况我不好说),我的情况都不会比在我们这个邪恶肮脏的星球上糟。”出生是一个错误?而且一直要为这种错误寻找借口?那么错误从何而来?起初是钟,那准确敲击时间的钟竟被父亲遗忘了,“请问,我亲爱的,我母亲说道,你该没忘了上钟吧?——老天——!”因为多年来,父亲已养成了给钟上发条的习惯,而且都会在每月第一个星期天的夜里,而这次忘了钟,特里斯舛的出生变成了一个意外事件,而“我的思想行为都跟他人的孩子迥然不同”的最大原因是,“我的特里斯舛的不幸在他出世的九个月前就开始了”。这是宿命?不同的轨道序列当然会、造成不同的人生,无论头脑清楚还是思想糊涂,不管是飞黄腾达还是一败涂地,。这是注定好的出生规则,轨道序列里没有什么意外。

所以,从ab Ovo开始,到后来变成了从HOMUNCULUS开始,拉丁文:小人儿,就是指精子。在一个轻浮的时代,HOMUNCULUS就是父亲的愚蠢和偏见,就是父亲的钟,和那个轨道序列。作为自然哲学家的父亲,几乎什么读懂,但似乎就是不懂生命的出生的真实意义。那么就从出生说起,那种君主式家长体制也是上帝的第一个造物主中的原型,父亲“沿袭这种令人折服的家庭和父权模式和原型”,我还有个哥哥博比,就像父亲还有个弟弟叫脱庇,原文为Toby,在雅语里有“屁股”的意思。脱庇本身含有低俗的意味,就像我是哥哥的弟弟,特里斯舛的名字里含有的卑贱一样,我们背叛了“上帝的第一个造物主”,也就背叛了“君主式家长体制”,所以在缺少钟的警示中,母亲怀上了我,而在出生的问题上,选择接生婆,选择在那里生,都变成了一项必须要讨论的决议,父亲和母亲的婚姻条款,在那张“审议榻”上完成了,而“实际情况是,一七一七年九月末,即我出生的前一年,我母亲带我父亲进城大大地有违本意”,违反本意,就是在不合时宜的时候,将特里斯舛变成了一个孩子,“我就由婚姻条款注定,让我的鼻子挤压得像我的脸一样平,仿佛命运旋成的我实际上没有鼻子似的。”面对没有鼻子的隐喻,我也失去了神学意义上的施洗权力,因为“人们不能对还处在母亲子宫里的孩子施洗”,而施洗正如神学家“所教导的,出生到这个世界上以耶稣之名再生一次是不可或缺的”。但是,在施洗这种“精神出生”被取消之后,我最好的精神出生,则是命名,而我也拥有了成为“最难以抑制的厌恶”的名字:特里斯舛·项狄。这个名字对于父亲来说,是“存在着一种奇怪的好像由魔术造成的偏见”,这种偏见不如说是归咎于神学,所以作为自然哲学家的父亲,对于宗教其实存在着一种隔阂,而这种隔阂却让父亲提出了关于命名、关于出生的“项狄假说”:“将双脚先拽出来对灵魂有好处。”并以哥哥博比的出生为例,来印证这个假说:“就是脑袋率先进入人世的,——后来长成了一个才思迟钝得出奇的半大小子。”所以父亲坚持自己的观点,极力劝说我母亲接受斯娄泼医生而不是那个接生老太婆的帮助。

荷兰著名内科医生兼妇科医师海因利希·冯·德文特的《关于分娩指南的重要意见》一字不差地摘下来的,然后便是关于孩子的命名,这是忧伤的生命,这是卑贱的生命,这是“一个悲伤而古怪的人”,取名特里斯舛完全是父亲的偏见:“是特里斯——什么来着,苏珊娜嚷道——除了特里斯舛,助理牧师说道,——世界上没有一个基督教名是以特里斯开头的——那就是特里斯舛—吉斯忒斯了,苏珊娜说。”不是特里斯,也不是特里斯舛—吉斯忒斯,后面被删除的不是一个名字,而是一种人生观,一种项狄假说支配的人生观,就像我的叔叔叫“脱庇”一样,低俗而卑贱,因为在父亲看来,“他所谓的好名字或坏名字,不可避免地影响着我们的性格和行为。”“人生短暂,医术无聊!”对于父亲来说,命名是一切意义的开始,而人的健康则“取决于人体基本的热量和基本的水分的适当竞争”,也就是对于生命体液的自由流淌决定了生命的轮子的转动时间,这是爱,这是真正的“项狄主义”:“它敞开了心和肺,就像所有那些带有几分它的性质的爱,它使血液和其他维持生命所必需的体液自由地在它的渠道里流淌,使生命的轮子长期转动,快乐循环。”而这些爱成为父亲《特里斯舛全书》的内容,这是一本“为我而写的一部教育大全”,仿效色诺芬的样子写的书,而这也是父亲“在我身上下的头三个赌注都不幸输得精光”之后的孤注一掷的行为,我的出生,我的鼻子,以及我的名字,都不被接受,当然包括我。所以实际上,我是父亲在宗教之外的一个试验品,是返回他自身的一个象征物,而身上刻满“项狄主义”的我自然成了“项狄家的当然继承人了”,而这样的继承也意味着“我的生平与见解的故事也正是从这一点开始的。”

这是第四卷第三十二章,308页倒数第三行,“生平”和“见解”用黑体标注,就像这一页上面的“教名”和下一页的“事情”、“胡子”一样,在通篇的字体中分外明显,这是不是也标志着特里斯舛的符号意义?不在子宫里施洗,家族制的破坏与新生,题目“The Life and Opinions of Tristram Shandy,Gentleman”中的“生平与见解”才是真正要打开一个陌生的门的关键,詹姆斯·A·沃克在《序》中说:“在‘生平与见解’小说中,事件并不重要,甚至也不是不可或缺的:在见解的关系和相互作用中,实际的时间顺序变得无能为力。”事件和时间变得“无能为力”,甚至在解构着最传统的时间序列,《第一卷》第一章开始就写父母造人,那个钟的寓言,而到了第四章开始考究生命得胎的具体日期,第五章确认其出生的日子,“我是我主第一千七百一十八个年头,三月的第一个星期天和第一个星期一之间的那个夜里怀上的。”而这样的“怀上”作为一个事件,必须在“生平与见解”中成为隐藏在深处的线索,就如鼻子和胡子,在第四卷和第五卷分裂开来,而中间有12个月的过度,除了可以印证劳伦斯·斯特恩所说“慢慢来,每年写作出版我的两卷生平”的写作计划相吻合外,时间也成为劳伦斯·斯特恩有意留下的另一种结构迷宫,“可是请问,先生,你父亲十二月,—— —月和二月在做些什么呢?——噢,小姐,——那段时间,他一直在受坐骨神经痛的折磨。”这是父亲的回答,怀上孩子其实并不在计划之列,也不在自然哲学家的思想之内,所以一切的项狄假说、项狄真理,以及命名、教育、写书,和鼻子、胡子一样,都是身体的一种象征,包括“坐骨神经痛”,也只好坐在那张“审议榻”上商量一个孩子的卑贱出生,和脱庇叔叔和他的情人坠入爱河的婚姻问题。

|

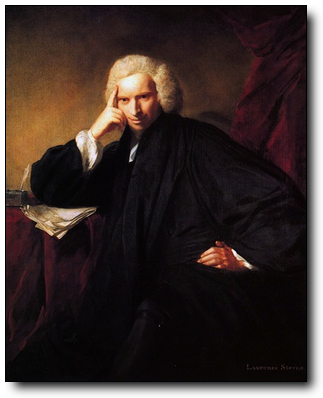

| 劳伦斯·斯特恩(Laurence Sterne, 1713-1768) |

都是身体的一种隐喻,坐骨神经,鼻子、胡子,以及脱庇叔叔的那个腹股沟之痛。“那是围攻那慕尔城时一颗炮弹从角堡的胸上炸下来一块石头,正好砸在脱庇叔叔的腹股沟上,结果就形成了他的这种习性。”围攻那慕尔城是脱庇叔叔的一生中最大的事件,他和下士特灵一直保存着那次战争的记忆,那是一六九五年的事了,仿佛是脱庇叔叔的“爱巴马儿”,围攻那慕尔之后,在草地滚木球场上发动战役,沃德曼寡妇便立即爱上了他,但直到一七一三年底敦刻尔克拆除,他一直都没有闲暇来应付她那短暂但让人心明眼亮的进攻。脱庇叔叔具有谦和的性格,不和女性交往,直到寡妇沃德曼爱上他,他才体会到身体里的那些故事,“脱庇叔叔对这个世界不甚了然:所以当他发觉自己爱上沃德曼寡妇时,他并没有想到,这件事跟沃德曼太太用把打开的小刀在他的手指头划上一道口子一样,要搞得神神秘秘的”,这是必须保持的节操?连同下士和漂亮的贝居安修女的爱情一样,都是神学以外的爱情,可是这和身体有着太多的关系,寡妇对于身体也有着太多的敏感,因为寡妇的前夫就是因为身体而死去,所以即使最后脱庇叔叔找到了爱情,但是膝盖不同的“腹股沟,老爷您知道,就是那个地方的帷墙。”

对于这一面重要的围墙,下士只能挥舞着手杖,而那手势“似乎像18世纪的精子运动图示”,就像“阿曼杜斯——他”和“阿曼达——她”的“两个痴情恋人被残忍的父母和更加残忍的命运拆散”的故事一样预示着没有结局的爱情,而对于这个身体残疾、没有情欲的脱庇叔叔而言,那扇门是始终关着的,父亲母亲在审议榻上审议完了之后,也只能“从钥匙孔里偷看”,而其实,这种偷看的背后是一种渎神的行为:“钥匙孔成了罪恶的渊薮,比世界上所有的孔洞加在一起还要恶劣。”这是对于神学体系来说,也是一种赎罪的行为,但是真的能从这种身体的残缺中抗击宗教的秩序?从“ab Ovo”开始,到“无非是公牛、公鸡之类的荒诞故事”,情欲完全被禁锢起来,而不管是鼻子还是胡子,不管是“高端的极端与好色的开端”,也都是没有办法超越的,就像特里斯舛的出生和命名,也只是假说恶而已。

宗教是身体里的弹簧,而身体化解在残疾中,弹簧也没有意义,那么,“爱就如同当王八”。很明显,在劳伦斯·斯特恩的文本里,对于宗教完全是解构的,他的出生是在颠覆“上帝的第一个造物主中的原型”,他的命名是在寻找那一扇通向世俗的门,而有关的鼻子、胡子、腹股沟都是宗教的另一种隐喻,尽管“我”要声明这些见解都是不针对牧师、教士、神学家,以及一切宗教典故:

在有关我父亲及他有关的教名故事中——我并无意糟蹋弗朗西斯一世——在有关鼻子的事情上——我也不想糟践弗朗西斯九世——在脱庇叔叔的性格上——我也无意刻画我国的尚武精神——他腹股沟上的伤,无论怎么比方,也是一种伤,——书中的特灵——也不是指奥蒙德公爵。

但是谁都看到了昂杜莱修道院院长和玛格丽塔Bou,ger,fou中发出的这些和“交媾”有关的象声词,看到了牧师约里克死去的那块墓碑上的铭文:“哀哉,可怜的约里克!”,以及作为“伟大的教会律师”,意在影射讽刺弗朗西斯·托法姆博士,当然也看到了脱庇叔叔经常吹着的《利拉布勒罗》,而厄努尔夫主教作《罗切斯特教堂文告》也是谴责反对教会的叛逆者或将他们逐出教门的咒语,和查尔斯二世那“上帝的肉”和“上帝的鱼”的咒语一样,是对于宗教的颠覆,而反过来,自己的身体所有的官能也都受到了诅咒。

而在这种隐藏着满是咒语和解构的文本中,劳伦斯·斯特恩似乎就想为自己关上一扇门,在不可消解的出生、命名,甚至穿裤子的反抗中,也在无限接近那个“四面八方被神秘和哑谜包围着的世界”,实际上他逃回到了自己迷宫般的文本里,“我的作品既是打岔离题的,又是直线向前的,——而且两者同时进行。”是的,这里有“混乱的神明”,从第一卷就开始了旅行:“然而,对于不想追溯这些过于遥远的事情的读者,我能提供的最好的建议无非是,跳过本章剩下的部分;因为我有言在先,这一章仅仅是为那些爱刨根问底的好奇之辈写的。”然后便是“把门关上”,而这扇门从此就没有打开过。约里克死去之后的两页全是黑色的,仿佛墓碑;第105、113、185、291、394的手指的符号,指向一个未知的领域;112和266页的插画,闪现着古典主义的绘画技术;第四卷278-287页的空白,“缺了整整一章——造成了十页的空缺”;第九卷第十八章和第十九章又是空缺,却在第二十五章和第二十六章之间以“第壹拾捌章、第壹拾玖章”的名义又被插了进去;还有无数的乐谱、星号、省略号以及大理石纹路,组成了文本的另一种符号。在解释“※※※※”这个充满性隐喻的符号时说:“画上这个短断音指示号,——这是一种欲言又止的表现。——去掉这个短断音指示号;写上屁股二字——那就失之下流了。——把屁股画掉,加上掩蔽廊道,这是一个隐喻。”没有了屁股,“※※※※”就如那些被禁的书上的“■■■■■■■■”一样,当然欲言又止,当然对于秩序的反叛,“我痛恨老一套的死板文章,——尤其是把一连串夸张、晦涩的字眼,一个接一个排成一条直线、横在您和您的读者的概念之间,从而把您的假说搞得昏昏沉沉,这是我最痛恨的一种事情中最愚蠢的事情之一。”

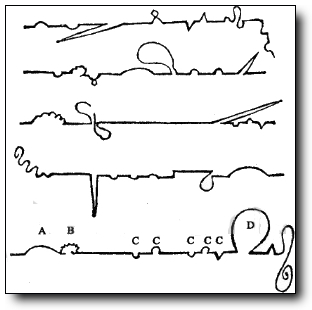

而对于文本的情节推进,劳伦斯·斯特恩也用了图例来解释,“第一二三四卷中进展的四条线路”几乎没有过程没有终点,当然也没有时间或者事件的推进线索,而在“第五卷中我一帆风顺”,在这条线路里,劳伦斯·斯特恩说:

这条线路表明,除了在标有A的曲线处,我到纳瓦尔旅行过一回,——还有锯齿状曲线B是我在那儿和博西耶小姐和她的男侍一起,暂时外出换换空气外——我一点儿也没有跑题,直到约翰·德·拉·卡萨的魔鬼们领着我绕过您看到标有D的圆。——因为就ccccc而言,它们只不过是插入成分,是国家最高的大臣们的生活中常有的浮沉、升降;和人们的经历比较的时候,——或者和我自己在ABD走过的三段弯路相比——它们就算不了什么。

|

| 第一卷至第五卷结构图 |

ABCD的符号是一个事件,但又不是事件,而推进的也不是一条“既不向右拐,也不朝左斜”的直线,这条直线是有不同的含义和指向的,神说,这是“基督徒步入的道路”,西塞罗说:这是“道德端正的象征!”而阿基米德说,这是“最好的线!”还有既非宗教也非科学的种白菜的说,这是“从所给的一点到另外一点所能画的最短的线”。线索打乱,时间打乱,时间打乱,所谓生平和见解也都是一个个迷宫,在东一榔头西一棒槌的叙事中,劳伦斯·斯特恩是有意而为之的:“我从我讲述的正题上飞走,远离的程度和次数堪称大不列颠作家之最”;所以,他告诉读者,“您读到下面的句号时就翻回去,那一章从头到尾重读一遍。”或者在这种天书般的结构中,给读者制造阅读的麻烦中寻找自我存在的价值:“就我自己而言,我将永远向读者表示这种敬意,竭尽我的全力让他的想像跟我自己的一样忙碌。”

其实,在这个宛如天书般的文本里,除了对于这种实验性保持热情之外,劳伦斯·斯特恩也在进行着反宗教、反秩序的努力,他认为,写一本书最虔诚的办法,便是在先写第一个句子之后,“第二句便指望全能的上帝了”。也就是说在自己的开头之后,带进那扇门的就是作者之死,就是全能上帝的游戏了,这种讽喻也是小说中不断强化的主题,我的出生是个错误,我的命名是卑贱,那么就将一切还给上帝还给那些被诅咒的神。就像身体上的隐喻一样,永远带着残缺在赎罪。但这似乎是宿命的,正像书中所说,“我一直是世人称之为命运的那种东西的玩物”,而从文本出来,那个现实也一样是无法摆脱的残疾,劳伦斯·斯特恩按照计划,“每年写作出版我的两卷生平”,而从1759年开始创作出版《项狄传》第一、二两卷起,直到1767年1月出版第九卷,差不多就是按照计划每完成两卷出版一次。但第九卷是例外,书出版不久,斯特恩就因肺部大出血而去世。《项狄传》第一卷第十三章写到,如果顺利,那么这本书就是二十卷,而随着劳伦斯·斯特恩在1768年死去,《项狄传》不过是原来计划中的一半还没有完成。

“特里斯舛·项狄”意为“一个悲伤而古怪的人”,也是劳伦斯·斯特恩命运的写照,是个“命运的玩物”,而到第九卷结束的时候,“生平和见解”就像父亲曾对脱庇叔叔说的那样:“我们在时——死亡不在;——死亡在时——我们不在。”不在是个悲剧,而在文本的寓言和游戏中,留下的何止是遗憾,我在604页读完这个“无非是公牛、公鸡之类的荒诞故事”之后,也慢慢合上书,发现我的阅读又一次被他在《第五卷》上所预见了:“书合上以后他的拇指压在书皮的上方,其他三根指头垫在书的下面,没有一点咄咄逼人的表现。”

PS:题图为根据《项狄传》改编的电影《一個荒誕的故事》海报

[本文百度已收录 总字数:10883]