|

编号:H43·2211031·1788 |

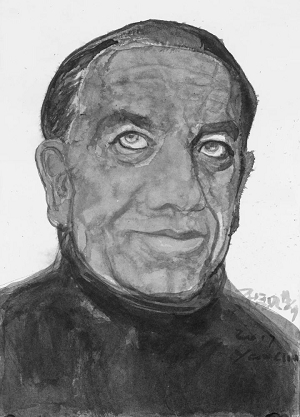

| 作者:【法】埃德蒙·雅贝斯 著 | |

| 出版:广西师范大学出版社 | |

| 版本:2021年10月第1版 | |

| 定价:76.00元当当38.00元 | |

| ISBN:9787559840943 | |

| 页数:444页 |

《界限之书》为埃德蒙·雅贝斯代表作之一,为“问题之书系列”的第三部。全书共分为四卷,分别为“未被怀疑之颠覆的小书”、“对话之书”、“旅程”、“分享之书”。作为一部介于诗歌、散文、格言警句与哲学随笔之间的跨文体实验作品,本书是雅贝斯的沉思之作,也可看作他的自言自语。在形式上,文本属于断简残编型,思维跳脱、风格特异;在内容上,着眼于对人的存在本质的思索和探询,具有思想深度和哲学洞见。本书记录了雅贝斯对不可言说者的探求,并展现了在此过程中他与自我主体、身份以及写作行为的斗争,埃德蒙·雅贝斯在第一卷《无可怀疑之颠覆的小书》撰写的封底文字中说:“面对暗中的颠覆行为,我们承担起的存在、思考和书写将带领我们去间接寻求内在的平衡,最终,通过那些颠覆行为在我们内心的自由对抗,我们将找到这种平衡。”而在《对话之书》中说:“对话无非是两句无力的话语为寻求自身真相而进行的绝望的对抗。”

《界限之书》:永恒位于时间之后

这话语无法分享。只能祭献。

——《第四卷 分享之书》

国家抹除了他的犹太人身份,政治把他驱逐出了自己的家园,这是埃德蒙·雅贝斯个人生命中“无法分享”的事件:1956年,苏伊士运河危机爆发,埃及政府宣布驱逐犹太居民,四十五岁的雅贝斯被迫放弃了他在开罗的全部财产,举家流亡法国,定居巴黎,直至去世。成为流亡者,雅贝斯面对自己犹太人的身份开始对犹太教经典教义惊醒研究;加入法国国籍,雅贝斯在异乡人的世界里书写“问题之书”——于是,书打开,书言说,书阅读,书书写自己,“宇宙是一本书,每天一页。当你读到光明的一页一即苏醒之页和黑暗的一页——即沉睡之页时,就会读到一个黎明的词语和一个遗忘的词语。”

遗忘而记住,死亡而新生,未来而起源,他者而自己,从前文本、前问题、前家园到文本、问题和家园,再到被书写世界里的“后问题”、“后家园”和“后文本”,雅贝斯颠覆了书写的秩序,打破了书写的界限,而世纪之存在就是一本去除了界限而趋向无限的书,“书写,言说,不为战胜恐惧,而为不去追查它。不为别的,只为替代恐惧。”

不如让词语、文本和书自己说话,沉默亦是书写——最特别的读书笔记,唯有引用的沉默,让书写成为造物主相似之物,让神圣之书远离人之书,让永恒位于时间之后。

[第一卷 未被怀疑之颠覆的小书]

颠覆正是书写的动作:死亡的动作。

书将自己的韵律强加给灵与肉。于是乎,自由成了颠覆之野。

颠覆如黑夜脚下的暗影,只能通向自己。

生,意味着接受此刻的颠覆;死,意味着承受永恒不可逆转的颠覆。

颠覆是与未来的一纸契约。

【颠覆的问题】

因此,为我们命名的词语迟早是玷污造物主不可妄呼之名的那个词语。因为任何造物都无法承受那个神圣之名的缺席。

对人类而言,人既是自身的源头,也是自身的来世。

他说:“追随之物亦被追随。它永远不会融入往昔,而将融入未来。”

造物主对时间是局外人,对持续的时间也是局外人,因为他无所延伸。

虚无是我们永恒的流放场域,场域的流放。

【对无限的小小限制】

对造物主而言,造物主并非他人,只是他自己。

接受虚空,接受虚无,接受空白。我们创造的一切都在我们身后。

今天,我再一次置身于这空白当中,无语,无为,不着一词。

界限在其界限内被僭越:我们的日常生活。

我们始终不识极限。

造物主之书,无影的书页;人之书,炫目的页面。

【作为颠覆词语和空白之场域的纸页】

纸页具有颠覆性,词语以为可以在此立足;词语具有颠覆性,纸页向其开放空白。

纸页和字词的结合——白与黑的结合——是两种在其联姻中心缠斗得难解难分之颠覆的结合,却以作家为代价。

真正具有颠覆性的书,或许就是既指责字词颠覆纸页又指责纸页颠覆字词,且在思想备受困扰之后又将二者熔为一炉的书。

【论作为书写之空间的孤独】

书写者通过字词与孤独相会。

沙漠深处,谁敢运用话语?荒漠只回应呼号那早已被沉默紧紧缠裹的终极之物,而符号将在那沉默中诞生,因为我们总是在存在那模糊的边界上书写。

书的空间就是命名书的那个词语的内在空间。所以,写一本书,就意味着占据这个隐秘的空间,意味着在这个词语中书写。

【前家园】

书是我们的前终结么?

既如此,我们只为死亡而书写;书写一旦抵达再无书写之地,就将把我们抛给空无。

前家园也许是一个潜在的字词。

【禁止表达】

谁能推动对禁令的阅读?任何对书的阅读都意在破除这条禁令。

造物主以一个更花哨的谎言来逃避另一个谎言,而这个迅疾排斥其他谎言的谎言最终会将其自身作为唯一的真理强加给信众。

禁令以所有缺乏支撑的思想制作出所向披靡的非思想。

言说这一沉默即意味着言说神圣,但也意味着神圣即刻废止。

基于这一沉默开始的书写意味着将那部永恒的“书”写进我们历经脱胎换骨之变化的凡人之书。

于是,会有两本合二为一的书:书中之书——神圣、质朴、不可捉摸的书——和迎合我们好奇心的书,它虽是世俗之作,但在某些地方,对藏匿其身的那本书的在场,它是透明的:蓦然间,一个澄澈、灵感的字词跃然而出,那瞬间如此空灵,如此耀眼,如此渴望持久存在,转瞬间把我们拋进—个隐约、空白、赤裸的永恒中心;神圣语言的永恒,芸芸众生感知的正是那语言绝望的回声。

所以,书写——被书写——意味着在无意识中,从可见之物——形象、脸以及某个持续的临近时刻的再现——跨越到不可见之物,再跨越到客体的坚忍反抗的非再现;从聆听空间的不衰竭的可闻之物,跨越到我们那些驯顺的词语沉溺其中的沉默;从至尊的思想到非思想的至尊,词语的悔恨和极端的苦痛。

在一张迷茫的脸上,书总是合着的。

【论经由词语成为存在之创造与毁灭的思想】

我思。我是我之思么?为思考我之思,我自己必须是思想。——思想只对思想言说,如同词语只对词语言说。

在我们身上死去的,只能随我们一同死去。书只能是这一类死亡的每日讣告。

【论经由思想成为存在之创造与毁灭的关键性词语】

一切思想都有赖于钥匙的突发奇想。人或词语都无法禁锢一个词语的空间:想象的空间。想象有其界限:极端的真实。想象意味着创造更多。“更多”则难以量化。

【作为源头的缺席或终极问题的耐心】

第一个问题是由最后一个问题提出的。

唯有将一切思想化为乌有才能思考虚无。

永恒位于时间之后。

[第二卷 对话之书]

诘问无法达至对话:它是对话的前山。

“为了书写, 我得活下去;可我的生命愿意被写下来么?”他问。

有人回答他说:“每一生命都是生命的书写。”

“书之夜是我们的夜之书。”

【书的开端】

他答道:“书无开端。“所有开端俱已存于书中。”

他说:“须知,我们只有在书被剥夺以后才能洞察这本书。“所以,我们只能栖身于失落中。”

【词语中生与死的对话】

——你写作时在和谁说话?

——在和一个始终说不准是我们自己还是他者的人说话。

——对一个陌生人?

——虽说有点儿荒唐,但不失为一种说法:说话时没有对象,或许就是自己;可要是不让自己变成他者,又怎能说给自己听呢?

——……如果我们自己就是那个他者,这就更荒唐了。

——我可没这么说。你们没懂我的意思,或许是我自己没说明白。这个他者并非我自己,也不是我的发明。是我察觉到的在我身上的他者。【场域的分享】

——对话是可能的么?

——犹如生死般可能。

——我活着并将死去。

——你以一种不可能的方式活着,是死亡使然,以便将其终结。

——无始焉能有终。

——每个话语都生于话语中的退潮。我们随潮起而言说。【前对话之一】

有人问他:“我们怎能依赖瞬间?它自己可是特立独行的。”

他回答说:“未来的消失终归是消失,只有存在过的才能被抹去。”【前对话之二】

他说:“它来自某种逻辑:这个‘我’是用来为‘你’命名的,这‘你’是用来使‘我’具有合理性的,而‘他’则意味着消失。”

现时不存在。只有被未来纠缠的往昔和因往昔而无所适从的未来。

现时是书写的时间,它既对一个充满活力的过早或过晚的时间感到痴迷,又与它一刀两断。

【梦】

“难道我这就得离开您么?”弟子说。

“别急,”大师回答,“我会尽力帮助你。我会教你如何逐渐忘却。这是对话的好处。”

【镰刀·谬误】

前文本是一片沃土。镰刀收割谬误:小麦。赤裸,书的赤裸。

【分界线】

创造对其自身成长的各个阶段都保持沉默。创造借写作率先打破这一沉默。

书不同于鸟,死去时照样双翅展开。

【预言·恐惧】

书写,言说,不为战胜恐惧,而为不去追查它。不为别的,只为替代恐惧。

词语做出预言,又轮到它自己被预言:此即预一言。

【自由权】

简言之,自由权就是成为与他人同样的人的权利。

生命除了成为生命,死亡除了成为死亡,均别无自由。

【前问题】

问题是最漫长的死亡:它是生命。

【问题的孤独】

难道为了那唯一的造物主,一个民族便注定要孤独与共?难道为了一个不得妄呼之名,其他名字便贱若粪土?

折磨犹太人的问题绝对不是归属或差异的问题,而是相似的问题。

犹太教不可能被超越,除非被其自身超越。它奋起反抗一切企图将其禁锢于某块土地上的行为,因为它知道没有一块土地永远属于它。它在书的绝对性与那绝对的神圣之书——哦,不朽的造物主——之间摇摆。

造物与造物主之间的相似性全仗那口仙气。相似性便是那气息。

造物主借同一口呼吸而与人合一。

造物主不能容忍人超越那本书而与他相似。这种代之以形象的相似性便是完整的生命,是生命中的生命。

【“造物主”一词】

可造物主疏远书写,与其说他对书写没兴趣,不如说他害怕书写在有他或无他的情况下都能自行完成。

缺席意味着抹掉书写,在场则意味着铭刻书写的呼号。

【再现的纸页】

对犹太人而言,走向源头,意味着借打通一条回归往昔的通道开辟出自己的未来之路。

唯有书证实了造物主的缺席。

摩西的缺席便是律法的真实。在此缺席之上,造物主被书写。

(——何谓律法?

——对话的开端。

——何谓对话?

——律法的开端。)

[第三卷 旅程]

诘问书。诘问犹太教。诘问犹太人之书,与其先拟定问题,不如直接向书和犹太教提问,因为犹太教和书就是向此二者提出的问题本身。

造物主从不曾写作。他为了掩人耳目而允许人书写。

我书写,为了不死于我之死而死于书之死。

从一道深渊到另一道深渊,我们的旅程始终是书的旅程,是一次从尚未确认之死到确凿无疑之死的旅程。

对犹太人来说,起点和终点模糊不清。

二者都存在于“犹太人”这个孤独的名字当中。一本书中的第一个和最后一个词语,其余的已被悉数抹去。

【异乡人】

唯匹配者相似——有如一把钥匙开一把锁。相互之间的雷同塑造了我们。

失去土地,意味着失去自我。但无论什么时代,没有祖国的犹太人都从未迷失过自我。深陷困境的同时,他通过阅读自我而找回失去的东西。

我们因这种非相似而成为遗忘,早熟的希望正从这种遗忘中萌发。

特异性具有颠覆力。

缺席雕琢我们。在场展示我们。两次缺席的是犹太人,两次在场。

【开端】

太初,有了乌托邦。而乌托邦即是图像。

太初,有了虚无。而虚无即是沉默。

太初,有了沉默。而沉默即是遗忘。

太初,有了无踪的轨迹。造物主以他的食指指路。他为阅读确定了方向——程序——让人以此为律,他自信一切都已设计停当。

书,并非沙之书,而是以缺席之词语所敬畏的沙构成的书——书通过书中的字母呼吸,就像皮肤通过汗毛孔呼吸。

太初,有了黑暗,书的黑夜。在亚当眼里,一缕微光在自身闪烁,在反省。这缕微光便是那把钥匙么?

太初,有了那个点,那个点里藏着一座乐园。

太初即是未来。

【叙事】

造物主抹去自己名字的同时,也抹去了源头。

从沉默到书写再到书写出的沉默,这部小心翼翼地剽窃造物主之书的犹太人之书,注定永远是一部未竟之书。

犹太人就是这样打开自己的遗忘之书的。遗忘位于其行为的源头。

可造物主呢?啊,对人而言,在其命定的死亡中,造物主或许就是书在局部填补的那个奇妙之物。

【第一步】

犹太人怀揣天真的希望和对生命的热爱,一直走向受难的终点。彼世,忘却自我。

遗忘以其遗忘将我书写。

我们的出生和存在都在由他人证明。我存在,因为无论是谁都能证明这一点。这种证明既满足我们又抚慰我们。唉,怀疑总是缘于我们自身。

如此说来,我出生于1912 -1984年间的书写,或毋宁说,出生于开端。我出生于1912 -1984年间的犹太教,或毋宁说,出生于终结。

何谓作家?何谓犹太人?犹太人和作家并没有什么自身形象可以炫耀。“他们都是书。”

【犹太教与书写】

在造物主的书写中聆听造物主,我觉得这就是犹太教的训诫。

对犹太人而言,回望意味着见到还未生活过的未来。

【两种界限】

我思考界限,却发现了无限。我思考无限,却发现了界限。

我从两种界限开始书写。

彼端,是虚空。

此地,是奥斯威辛的恐怖。

真实的界限。反射的界限。

只管读一读那无法找到

平衡的东西吧。

只管读一读那决定生死的

令人心碎和丑恶的东西吧。

暴虐的姐妹们,在同一声呼号中,

生与死缓缓熄灭,紧紧相拥。

黑暗即是永恒。

【流亡的形象】

我的家园被毁灭了,我的书化作灰烬。在这些灰烬中,我勾勒出一条条直线。在这些线条中,我放进了流亡的词语。

[第四卷 分享之书]

从那时起我就明白了,在这个世界上,没有什么是可以分享的,因为一切都不属于我们……

这话语无法分享。只能祭献。

“您是从什么时候开始写作的?”有人问一位伏案写作的老者。

“自打书向书敞开那时起。”他这样回答。

若造物主是书,其完美只能体现在语言上。书的秩序通常意味着战胜遗忘。如何阅读一个满是空格的故事?读这样的故事,我们很快就会不知所云。所以必须求助于回忆,委身于记忆。

犹太人,水晶般的名字,在苍穹闪光。捣碎钻石,把细细的尾矿残渣撒在我们那些死者的骨灰之上。彼岸黑暗的辉煌。

【亚当,或焦虑的诞生】

于是,伴随着那缺失,焦虑降生了。

造物主创造了亚当。他把亚当创造为人,却剥夺了他的记忆。

这来自虚无的男人,甚至在这个虚无中无法声索半点份额。

亚当,因造物主的意志而成为虚无之子,成为无缘无故之仁慈的果实:未等成熟便已成熟的果实;未等发芽便已枝繁叶茂的大树;未等无中生有便已生成的宇宙;但,仅存于造物主的默想。

夏娃从亚当的沉睡中出现,她遵从造物主的意志在他身旁醒来。她同样是在没有童年、没经历过身体成长和发育、没感受过心智开发也没经历或反抗过性欲之激情的情况下成为女人的。

他们是造物主的玩偶。他们一同生活,却从对方一无所获。他们活着,却漫无目的,甚至没有一帧图片、一幅肖像证明他们的真实。

此刻,蛇登场了。在此,那爬虫的诱惑声直抵他们的耳鼓,那可能不过是他们一己之焦虑的急促的声音。

焦虑促成行动,加速了他们的自由之来临。

对他们而言,违抗造物主的诫命,意味着重新发现自己的人性。

造物主造人之际,是否知道他永远也无法造出一个如他一般的人,因为这个人只能属于自己,只能成为他自己意欲成为的人?

夏娃后来表现出的软弱是否对造物主是一个教训?对亚当来说,她的弱点是否导致了他们特有的存在意识,是否成了接受生死的必不可少的考验?

【无限·界限】

界限是中性的,因为它早已成为无限的一部分。

【三篇封底文字】

生命的每时每刻都在奋力抗争死亡,思想在奋力抗争非思想,写作之书在奋力抗争写就之书。

在颠覆性行为面前,存在、思考和写作都在力促我们间接寻展?求内心的平衡,寻求一种以允许其在我们内部发生冲突的方式而最终实现平衡。

我们是这些冲突的战场。我们试图将这些冲突局部化,将它以们在时间中阻断开来。我们将此纸称为:自我和谐。

《未被怀疑之颠覆的小书》,1982年)

所有对话失败的原因都在于我们无法向任何人透露自己的真实身份。有如萍水相逢。

但对话恰恰于跨越沉默的地方兴起,那是在书的底部,两个无力的话语在寻觅真理的途中急欲对质。

(《对话之书》,1984年)

在旅程的这个节点上,我当然关心精准度与客观性——可我们能够客观么?——我不得不重新审视我与犹太教和书写之间的关系。

《旅程》,1985年)

【烧焦的纸页】

分享之书便是界限之书。

也许,分享并无目的,不过是想掀开我们孤独之夜那沉重的窗帘一角而已。

一部书,无论有多少种研究方法,都无法分享。它只会带我们去回归那部唯一的书:回归通过我们自己的阅读创造的那部书。

读过后,我们什么都没有分享到,要么为自己全部保存,要么不求回报地全部奉献出去。以势不可当的造物主为榜样。

死亡是分享的大师。

【黎明】

在写作延展之处,应当为火留出空间。

啊,书写,为了保持创作之火的活力而书写。让那些被掩埋的词语在宁静的黑夜中再现,它们对自己的复活依旧惊诧不已。但是,哦,致命的疯狂,难道非要把它们交付给那团性急的火焰、交付给那个将向其揭示死亡之贪婪的空无不可么?难道苦难就是它们的命运么?

他说:“或许,分享之书只是一部词语分享的希望之书,其晨昏——哦,一切关键之光——便是觉醒与死亡。”

从大火的首次冲天烈焰到垂死之火的畸变走我们闪光的词语将为深渊划定界限。