|

编号:H47·1960421·0279 |

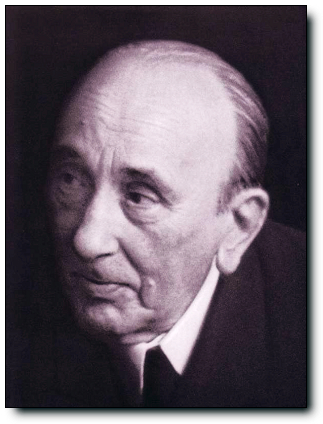

| 作者:(苏)巴赫金 | |

| 出版:三联书店 | |

| 版本:1988年7月第一版 | |

| 定价:6.70元 | |

| 页数:365页 |

苏联著名文艺理论家巴赫金把陀思妥耶夫斯基的小说做为其“复调小说”理论的研究对象,原因就在与“他创造了一种全新的艺术思维类型,我们把它权且称作复调型。”“复调小说”是巴赫金对于20世纪现代小说的独特贡献,这部1929年出版的理论著作使苏联的文艺理论研究走向开放,因而在当时的苏联理论界以及欧洲文艺界引起了较大反响,使长篇小说中人物及人物意识上升为一种哲学范畴。其揭露的锋芒让人不寒而栗。

“不,伊万,你自己对自己多次说过,你是凶手。”

—《卡拉马佐夫兄弟》

第二人称的“你”,被放在完整的句子里,前后的引号,最后的句号,并非是将一种固定的结局呈现在事件之后,而其实,这是一个未完成的对话,“你自己对自己多次说过”,这是反复,却也指向了另一种可能,另一种否定的可能,妹妹阿廖莎的这句话之后是另一句话:“在这可怕的两个月里,当只剩你一个人时,你多次对自己说过,”可是还没有结束,“你控告自己并且对自己承认,凶手不是别人而是你。但杀人,你弄错了,你不是凶手,听见没有,不是你!这些是上帝对你说的。”凶手是你,是因为你自己对自己控告,是你自己对自己承认,但是这是错误的结论,“你不是凶手”,而且是“上帝对你说的”,上帝在哪?你在哪?在这个被不断肯定又不断被否定的引号世界里,谁是凶手其实一直是个谜,而且将永远是谜,因为当所有的结论变成“你自己对自己多次说过”,变成“上帝对你说的”,实际上对话没有完成,结论没有完成,那个句号就像是一个否定的符号,在无数个你面前,寻找那个隐匿的“我”。

你和我,或者上帝和我,第一人称或者第二人称,否定或者肯定,在一种未完成的引号世界里,而这个没有结语的引号就是陀思妥耶夫斯基艺术世界的绝对符号,而在这样一个符号世界里,“应该是对话,并且对话不是作为一种手段,而是作为目的本身。”对话连接着你和我,连接着否定和肯定,这便是陀思妥耶夫斯基的对话公式:表现为“我”与“别人”对立的人与人的对立。因为对立才没有终点,因为对立才有无限可能,因为对立才能形成“恶性循环”,也因为对立才让一个虚构的世界具有“不可完成性”–“陀思妥耶夫斯基在自己的宗教乌托邦的世界观方面,把对话看成为永恒,而永恒在他的思想里便是永恒的共欢、共赏、共话。”从无限可能变成一种永恒状态,陀思妥耶夫斯基把自己的那个“我”放到了暗处,而出现在小说里的主人公的自我意识,是另一个我,也是无数个我,是没完没了的我,是逃出句号和引号的我,“这个自我意识在自己的每一点上,都是外向的,它紧张地同自己、同别人、同第三者说话。离开同自己本人和同别人的充满活力的交际,主人公就连在自己心目中也将不存在了。”

作者和主人公,在一个平等的对话体系里,也就是我成了第二人称,你成了第一人称,他们各自发声,他们各自独立,但是却在对话中确立自己的位置,确立自己的存在,而这种对话方式在巴赫金看来,便是一种叫做“复调”的艺术方法,“据我们看来,他创造出一种全新的艺术思维类型,我们把权且称为复调型。”复调并非只是一部小说中的多个声音,并非只是在作者视野里的“多声部”,而是一种“有着众多的各自独立而不相融合的声音和意识,由具有充分价值的不同声音组成真正的复调”,也就是说,主人公的议论有着特殊的独立性,它和作者议论平起平坐,“并以特别的方式同作者议论结合起来,同其他主人公同样具有十足价值的声音结合起来。”这种结合在巴赫金看来,是一种自由,也就是说,他们不是被作者创造出来的,不是无声的奴隶,而是“自由的人”–“这自由的人能够同自己的创造者并肩而立,能够不同意创造者的意见,甚至能反抗他的意见。”

被创造的无声的奴隶,尽管有着自己的观点和意识,尽管有着自己的思想和故事,但是在欧洲小说中,这只是一种独白型、单旋律的模式,也就是说,小说中的主要人物,要么是作者构思和议论所表现的“客体”,要么只是满足于普通的刻画性格和展开情节的实际功能需要,他们是作者意识的单纯客体,是囿于自身的一种对象,也就是说,主人公是作者塑造的主人公,主人公的对话和议论是为了表达作者的观点和看法,他们实际就是那个“你”,从来无法逃脱那个完整而又完成了的引号世界。而在巴赫金看来,陀思妥耶夫斯基作为一个艺术家,突破了欧洲传统小说的模式,突破了独白型议论和一元论主体,首创出复调小说,“在他的作品里,不是众多性格和命运构成一个统一的客观世界,在作者统一的意识支配下层层展开;这里恰是众多的地位平等的意识连同它们各自的世界,结合在某个统一的事件之中,而互相间不发生融合。”

|

| 巴赫金:也是文本背后那个单数的“我” |

在对陀思妥耶夫斯基小说的研究中,出现了很多的观点,不管是扎夫诺夫、沃伦斯基、梅列日科夫斯基、舍斯托夫认为的“这里上的独白化,还是伊万诺夫论述的“确立他人之‘我’不作为客体”的“悲剧小说”,不管是阿斯科尔多夫认为他揭示了个性、犯罪等宗教伦理问题,还是格罗斯曼将其列为新型小说的创造者,不管是考斯提出小说中表现的“资本主义的精神”,还是恩格尔哈特认为陀思妥耶夫斯基的小说人物是“偶合家族”的代表,在巴赫金看来,他们对陀思妥耶夫斯基小说进行了有益的探索,但是,无论是热衷于同主人公进行哲理的论辩,还是对主人公进行冷静的客体的心理分析或变态心理分析,都没有深入到陀思妥耶夫斯的艺术结构本身中去,在他看来,“陀思妥耶夫斯基的世界,是带有深刻的多元性的世界。”这个多元世界其实是解放了作者,也解放了主人公,他们都是自由的人,既各自独立,又相互对话,在平等中各自构建自己的体系。对于这种结构和世界观,巴赫金用了一个比喻,那就是教堂,不管是犯了罪过的人,还是严守教规的人,不管是不思悔改的人,还是忏悔者,不管是受到惩罚的人,还是得到拯救的人,他们都在教堂里,他们都在进行心灵的交往,而这种交往却是“互不融合的”。彼此独立,彼此对话,实际上,教堂的意义还在于一种共时性,也就是这些多元的人都在同一空间里存在,却不再时间的流程中,也就是说,他们思想、观点、议论以及相关的出身、经历,在空间的范畴里,都是被省略了,“所以,他的主人公从不回忆什么东西,他的主人公没有属于生平往事的身感实受的经历。”没有原因,不写渊源,没有过去,也没有环境的影响,每一个人,每一个行动,都在此时此刻,而陀思妥耶夫斯基则和他们一同站在教堂里,对每一个主人公进行观察,把这些矛盾看成是同时共存的不同的力量。也就是说,“陀思妥耶夫斯基孜孜以求的,不是作为客体的主人公形象;他为作品主人公寻找的,不是作为客体的语言;他寻求的也不是生动具体、善始善终的作者语言。他要寻求的,首先是具有充分价值、似乎不受作者制约的主人公语言。”

不受作者制约,不是作者的客体,主人公独立在自我意识里,和作者保持着距离,但又和他人处在紧张关系中,而这种平等、独立和紧张的关系也促进了对话的产生,“主人公的每一感受,每一念头,都具有内在的对话性,具有辩论的色彩,充满对立斗争或者准备接受他人的影响,总之不会只是囿于自身,老是要左顾右盼看别人如何。”在这样一种复调结构中,陀思妥耶夫斯基的作用就是“为了作者和作为作者,寻求那种种刺激性的、挑逗性的、盘查式的、促成对话关系的语言和情节”。

所以对于陀思妥耶夫斯基这个作者来说,他的兴趣在于让主人公保持对世界的看法,保持对自己和周围现实进行评价的立场,巴赫金认为,这种认识论的意义就是从“果戈里的主人公”变成了“陀思妥耶夫斯基的主人公”,也就是说,以前我们看见的是人物形象是“他是谁”,而现在的主人公则是“我是谁”,“重要的不是主人公在世界上是什么,而首先是世界在主人公心目中是什么,他在自己心目中是什么。”主人公固有的客观品格,他的社会地位,他的社会典型性和性格典型性,他的脾气,性格,他的精神面貌乃至他的外表,都不是作者塑造人物的一部分,而是“主人公自身施加反应的客体、他的自我意识的对象”,也就是那些进行意识活动的人物,他的存在只有一种纯粹的功能认识自己认识世界,于是有了“幻想者”,有了“地下室人”。

“要有人问:他是谁?有人回答说:是懒虫。能听见别人这样说我,太让我高兴了。这就是说肯定了我的长处,也就是说,我还有的可说。’懒虫!’-这也是个头衔和职务呢,这是高升呀!”在《地下室手记》里,”地下室人“这样思考着自己,“他是谁”的问题得到的答案是“懒虫”,这个懒虫是他人的看法,却让地下室人激动,因为“懒虫”代表着存在,代表着未来,代表着自己的主体意识,“他不是作为生活中的人出现在这里,而是作为意识和幻想的主体。”所以对于“地下室人”来说,他想的最多的是,别人怎么看他,他们可能怎么看他,“他竭力想赶在每一个他人意识之前,赶在别人对他的每一个想法和观点之前。”尽管是“懒虫”,也是一次主体的承认,也是一种观点的表达,也是认识自己认识世界功能的实现,而这种自我意识在某种程度上分解了一元化的独白型艺术世界。作为作者,当然也并非是描绘出这样一个地下室人,因为描绘意味着成为作者声音的传声筒,成为一个客体,成为一种完成状态,而这正是陀思妥耶夫斯基区别于独白型世界的一个标志,“所有的主人公都激烈地反驳出自别人之口的对他们个人所作的类似定论。”即使地下室人认识自己是“懒虫”,他其实也并非是要接受,要承认,而是在这种被不断表现的过程中,成为多元的自己,“只要人活着,他生活的意义就在于他还没有完成,还没有说出自己最终的见解。”

这是一种主体意识上的创新,主人公的独立性、内在的自由、未完成性和未论定性使得复调小说充满了极度紧张的对话积极性,使得主人公成为不被凝固和物化的主体,使得作者固有的那种背对背的评价体系被打破,但这只是一种主人公意识和立场的独立性,而更重要的是他人思想的独立。在过去独白型小说中,谁来说和什么时候说,都取决于作者对于结构的安排,也就是说,主人公只是载体,只是作者观点的传递者,而作者才是真正的思想家。但是陀思妥耶夫斯基的革新意义就在于不仅描绘他人的思想,而且保持一定的距离中体现他人思想的全部价值,也就是说,作者站在和主人公同一起点上,拥有彼此独立的思想,一方面,那些主人公成为了未完成的蕴含无尽的“人身上的人”,另一方面,作者深刻地理解人类思想的对话本质,思想观念的对话本质。“全部现实生活,不是眼下紧迫的需要所概括得了的,因为它有相当巨大的一部分,表现为尚是潜在的、没有说出的未来的思想”。未完成的思想,在对话中展开,在交锋中阐述,让互相割裂的思想和世界观“聚拢到一起并让它们互相争论”。

而这种“互相争论”的思想便成为陀思妥耶夫斯基的“构形见解”,这是组织作品形式的一套思想观点,在一般的构形见解中,存在着个别的思想、主张、论点,不管正确或者不正确,它们都取决于同事物的关系,而不取决于谁是思想的载体,思想属于谁。所以巴赫金认为,这是“没有专属”的思想,它们组合成同样指述事物的统一体系里,“在这个统一的体系中,一个思想接触另一个思想,在事物相关的基础上相互发生联系。每一个思想都代表最终的整体即体系,体系则是由作为其因素的个别思想组合而成。”但是在陀思妥耶夫斯基的体系里,最终不可再分的单位,不是个别的仅指物述事的狭小的思想、论点、主张,而是一个人的完整的观点、完整的立场。也就是说,思想体系的轨迹不是从思想到思想,而是从意向到意向,也就是说,思考意味着询问和倾听,意味着结合和揭露,而那个真正权威的形象,那个最高的思想准则便是基督,“基督做过错事,这是证实了的!这种炽烈的感情说:我宁愿有过错,宁愿和基督一起,而不愿和您一起……”那一份对卡韦林的回答笔记里清楚地表达了陀思妥耶夫斯基的观点,这是超出一切,高于一切的规律,这是自身之我意识的一切,而这种组织世界、支配世界的声音就是那个虚无的信仰,那个唯心主义。也就是说,陀思妥耶夫斯基把这个绝对的“大地的定律”分解给每一个主人公,分解给每一个思想者,分解为每一个我,巴赫金说:“他把唯心主义的意识不是留给了自己,而是留给了自己的主人公;并且不是留给一个主人公,而是留给了所有的主人公。”于是我和世界都开始以复数的形式出现,而那无数个我,无数个世界变成了多声部,变成了真正的复调。

复数的我,是平等的我,也是亲昵的我,是粗鄙的我,是狂欢的我,是加冕和脱冕仪式中的我,所以巴赫金从作品体裁的演变中探寻陀思妥耶夫斯基复调小说的起源和形成。在他看来,陀思妥耶夫斯基的小说主题,是渴望成为“幻想家”,成为由思想派生出来的“地下室人”,成为“偶合家族的主人公”,而在表现形式上,故事的惊险性同尖锐的问题性、对话性、自白、生平录、说教的结合,是主要的手段,而这种表现形式,在“庄谐体”中就具有这样的体裁特点,一是鲜明而尖锐的时代性,二是依靠经验和自由虚构连接关系,三是“都有故意为之的杂体性和多声性”。史诗、雄辩术、狂欢节,形成了欧洲小说发展史上的三条线索:叙事、雄辩、狂欢体,而对于陀思妥耶夫斯基来说,则是对狂欢体的继承,而这种狂欢体也逐渐形成了一种变体的“对话型”–源头是“苏格拉底对话”:“关于真理的见解、对照法和引发法两种基本手法、主人公都是思想家、利用对话中的情节场景思想和这思想的所有者结合在一起。”而在“苏格拉底对话”之后发展的梅尼普讽刺,则吸收了交谈式演说体,自我交谈,筵席交谈等体裁,最终逐渐形成了“外表的和内在的对话性”,而这种对话性的最主要表现便是“狂欢式”。狂欢式是一切狂欢节式的庆贺、仪礼、形式的总和,是仪式性的混合的游艺形式–“在狂欢中所有的人都是积极的参加者,所有的人都参与狂欢戏的演出。”也就是说,在狂欢式的生活里,人们脱离了常轨的生活,变成了“翻了个的生活”,甚至是“反面的生活”。没有禁令,没有限制,没有等级,也没有各种形态的畏惧、恭敬、仰慕、礼貌,只有亲昵,只有俯就,甚至只有粗鄙–“一整套降低格调、转向平实的作法,与世上和人体生殖能力相关联的不洁秽语,对神圣文字和箴言的摹仿讥讽等等。”而其中的核心便是交替与变更的精神、死亡与新生的精神。国王的加冕和脱冕仪式就是一种更替和新生,所以在狂欢式中,诞生与死亡、祝福与诅咒、夸奖与责骂、青年与老年、上与下、当面与背后、愚蠢与聪明,这些相互对立的关系同处在一起,“互相对望,互相反映在对方眼里,互相熟悉,互相理解,”这种表达方式在陀思妥耶夫斯基的作品中,成为新的体裁,《温顺的女性》里情节上尖锐对立,《地下室手记》里强烈的对话体,《遭透了的笑谈》里明显的脱冕仪式,《罪与罚》中矛盾的结合,都让他的小说建立了一种狂欢化的场面,“我们是两个生物,在无边无际的世界里走到了一起……是在后一次相逢。丢掉你那口吻,说话像个正经人样吧!哪怕有这么一次说话像个人也好。”这段引自《群魔》的话正是将一种个体的对立扩大成一种“无所不包的适于全人类的宗教神秘剧的场面。”

陀思妥耶夫斯基所继承的是“苏格拉底对话”以及“梅尼普讽刺”,而这种继承除了体裁上的狂欢化之外,在语言上也进行了对立性对话的探索和实践。在巴赫金看来,陀思妥耶夫斯基的语言是一种“超语言”,也就是活的语言超出了语言学范围,而这些超语言只有在对话交际中才显出它的超越意义。不管是仿格体、讽拟体,还是故事体、对话体,也不管是暗辩体还是对语,陀思妥耶夫斯基都将它们转化为一种新的语言方式,“每个人所接受的话语,都是来自他人的声音,充满他人的声音。每个人讲话,他的语境都吸收了取自他人语境的语言,吸收了渗透着他人理解的语言。”也就是不同指向的双声语构成了语言上的复调,“不过,你们说得也对,确实既庸俗又下流,而最下流的是我现在开始在你们面前替自己辩白。更下流的是我现在在作这样的说明。好了,好了,话也说得够了,要不然永远也没个完?总是一个比一个更下流……”《地下室手记》里的“地下室人”担心的是“没完没了”的话,是“一个比一个更下流”的评价,而其实这种没完没了的存在方式就是一种“对话恶性循环”,它既无法结束,也不能完成,也为自己“留有后路”,所以那些“没有终结的、完成的、一次论定的语言”就是让主人公不能来回答“他是什么人?”而只能回答“我是什么人?”和“你是什么人?”这是一种“察言观色的语言”,一种暗中争辩和内心对话的语言,一种用自己声音来代替他人的声音的语言,实际上是在独白里找到自己部分“同貌人”,也就是我成为自己眼中的我,也成为他人眼中的我,甚至也是“不承认他的他人声音”。

留有后路,在无数个我的世界里,便是永恒的对立,永远的对话,便是不可完成性,便是恶性循环,而这种循环、对话,一方面消解了自我的主体成为“他者”,另一方面却要以独立的方式表达自己的意识,所以这种作为目的的对话只有在同自己、同别人、同第三者说话时,才能成为自我意识的一部分,而在这对话交际中,在主人公变成无数个我的世界里,作者又去了哪里?难道真的成了一个虚幻的主体,真的成了一个无法把握主人公命运的“你”?其实,对话为何产生,狂欢如何进行,在这无数个将你变成我的复调世界里,最先打开那扇门的依然是作者,最后将对话关在引号里的也依然是作者,“我只是最高意义上的现实主义者,也是说,我描绘人类心灵的全部隐秘”《自传,书信及记事本摘抄》里的这句话,或者让陀思妥耶夫斯基站在了那个基督的位置上,而这种隐蔽的“唯我论”在某种程度上也动摇了巴赫金建立起来的复调王国。