|

编号:S29·2200817·1677 |

| 作者:外外 著 | |

| 出版:江苏凤凰文艺出版社 | |

| 版本:2020年05月第1版 | |

| 定价:58.00元当当28.60元 | |

| ISBN:9787559447142 | |

| 页数:344页 |

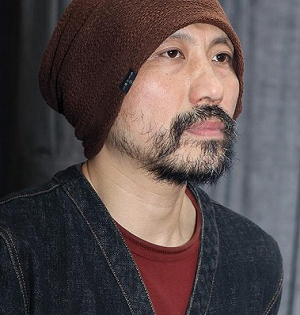

大学是就读微机应用专业,加入“冷击演唱组”,成立“冷击乐队”,创办并主持“摇滚殿堂”“新乐天书”“节奏王国”等节目,参与中国独立影像展(CIFF)策划、评审等工作,并启动电影拍摄计划——当外外2000年前后开始诗歌写作,似乎人生并不是在一个大转折中开始了新的阶段,而他2017年从28层高楼跳下,似乎才成为认识他的一个真正事件,这是不是也是一种悲哀?韩东说:“我想把外外的死和他的诗歌成就分别开。因为外外的死,我们发现了外外的诗,这纯粹是一个偶然事件。但在此时此地,你若谈论外外的诗歌写作,听者势必会将他的死和他的诗做一个联系。”偶然事件中似乎有着必然的轨迹,而那些诗歌似乎就成为解读必然的一个文本。本书为外外的诗作精选,共有165首,系从他的全部诗作687首中选出,创作时间从2001年至2017年,呈现了他在写作、生活与思想层面的逐年变化。选编这本诗选的目的,不仅仅是为了纪念外外的离世,更因为他的诗作本身是一脉极其丰富的宝藏。

《我将成为明月的椅子》:有人站在你死的位置

泥土有那么多的地方可以选择

我只有你

这么一个温暖的小花园

下午的风

轻轻呼吸着我们的舒服

这是件简单的事

像洗澡一样美好

一样无须太多鼓励

——《想起一个小调》

有温暖的小花园,有下午的风,有洗澡一样美好而简单的事,即使在“我只有你”的世界里,像泥土提供可选择的地方一样,它是丰富的,多元的,以及是“我们”的。这是2006年11月1日,外外“想起了一个小调”,渗透着生活的简单和美好。但是,在泥土一样提供给我们选择的机会后,外外却突然沉默了,那小调也仿佛慢慢飘远,被那个下午的风带走了——从2006年11月1日落笔,到2010年4月7日突然爆发,外外也像那个下午的风一样,被吹走了。

一首诗之后是另一首诗,再一首诗,还有一首诗,以及最后一首诗,这是经过漫长冬季之后的“集体”发声:4月7日外外写下了《感情》,写下了《断章》,写下了《查理·帕克》,写下了《我所能相信的》:那个冬天还有“我只有你”的牵挂,但是在残忍的四月,“感情生长在无知无觉之中”,它只是在突然意识到自己的存在时,才“瞬间照亮了所有想象”,而想象之后是不是还会回到“无知无觉”的状态中?那个冬天还有“温暖的小花园”,但是在荒芜的四月,两腿间枯荣的青春里,只有“心灵的重负压弯了脊背”,只有“无法握住”的虚空,只有在泪水中看见的自己,“那一个永恒啊,满脸世故地欢迎我/生之过客,繁如遍地野花(《断章》)”那个冬天“呼吸着我们的舒服”的风,轻轻的,但是在黑暗的四月,只有“心里的重,身体的重”,只有故乡变他乡的苍白和贫乏,“我们是黑暗的伙伴/站在十字路口/送往迎来(《查理·帕克》)”那个冬天有洗澡一样美好的事,也无须太多鼓励,但是在漫长的四月,只能在隐身于闹市之中寻找心安的地方,如追随着寒山的加里·斯奈德,“终其一生/妄语,求诚,歌唱空无(《我所能相信的》)”。

2010年的4月,是残忍,是荒芜,是黑暗,是漫长,当外外一口气写下四首诗注解着那个四月的一天,是不是这种复数的存在状态正是对冬天单数的一次回应,单数的一首诗里是泥土提供可以选择的地方,复数的四首诗里却是一个人的呼喊,没有选择的选择,一种存在状态是颠覆,是反讽,却也是对自我逃离的某种书写。外外在三年半的时间里到底经历了什么?诗歌没有提供答案,或者在这本选集里,这单数和复数的对比,这冬天和四月的转折,并不能提供多少背景,甚至数量上的某种突变也并非是外外真实的存在状态。或者关于时间和诗作数量,还有更为极端的现象:2011年,被选录在诗集中的诗歌有两首,《成都》和《赞美》,2012年则只有一首,是《无题》,而2013年没有诗作入选,2014年选入三首,是《拒绝》、《山中一夜》和《既然你知道你是凄凉凉的,又何必要歌唱》,2015年和2013年一样,是空无,2016年选录的唯一一首是《夜雨,7月14日》,而到了2017年,选录的诗歌是三首:《庙里的事情》、《在墓地》和《4月30日》——2011年至2017年,八年时间诗集中选录的总数是10首,几乎是一年一首,没有了如那个冬天那样“有那么多的地方可以选择”的诗意,也没有了那个四月突然爆发的关于残忍、荒芜、黑暗和漫长的书写,这10年外外又经历了什么?

对诗歌的量化也许只是一种浅薄的解读,但是回到诗歌本身,外外的状态似乎正显示了他抛弃了泥土的选择,而逐渐走向一种孤绝:2014年2月他写到了“拒绝”:“仿佛外面大海咆哮/在嘲弄这一小片仅存的、空荡的人生”;2014年9月他在《山中一夜》中写到了死亡的声音,“死去的亲人/世上所有沉默无休止的合唱”;在11月的时候,在《既然你知道你是凄凉凉的,又何必要歌唱》这个长标题下他质疑人生:“就是嘛,人生几何,想那么多干吗/谁过得好啊”;而到了2017年2月28日,同一天的两首诗,一首写的是庙里的感悟,“过了更多年,就剩了一个人/或者是,另一个个人干掉了自己”,另一首诗则直接说到了墓地,乘客坐出租车想去时光澔韵,却被告知那是本地人叫“石子岗”的地方,“正确称呼是殡仪馆,历史上就是如此”,这一个“让人笑出眼泪的段子”指向的就是历来如此的墓地;两个月之后的4月30日,外外写下了以这一天的时间命名的一首诗:

家附近有三个工地

我只有一条需要叫喊的命

从夜晚到白天

要溜走的四月

南斯拉夫的噪音唱片

两只经历丰富的臭袜躺在地板上

一株枯死植物和三个纽扣

空酒瓶……挥发了的性

我等的人告诉我

天气好如明朝,或者透明的前世

你他妈别闹了,我说

快从火车上跳下来

跟我一起爬进深山

——《4月30日》

4月30日里有“一条需要叫喊的命”,有快要溜走的四月,有噪音唱片、地板上的臭袜、枯死的植物、三个纽扣、空酒瓶和挥发了的性,它们都呈现出一种静态,像死了一般,但是在这个沉寂的四月最后一天,“我等的人”出现了,说起“天气好如明朝”,说起“透明的前世”,但这一切都被“我”否定了,“我说/快从火车上跳下来/跟我一起爬进深山”,希望“我等的人”从动态的火车上跳下来,就是结束好天气,结束透明前世,然后呢?然后就是“跟我一起爬进深山”,在四月的最后一天,爬进深山,就像是爬进了沉寂的墓地,一条命再也不会叫喊,一种死亡的预兆如此清晰,四月之后仿佛不再有新的时间,新的人生,新的吵闹,以及新的要等的人——而在这首诗写完不到5个月时间,原名吴宇清的外外选择自己结束生命,预言变成了现实,他永远在那坐深山里长面。

网上很难找到外外结束生命的方式,它以某种神秘的方式隐藏在诗歌后面,而这种隐秘的状态似乎像是外外40年的人生和他的那些诗歌:无论是沉寂还是突然爆发,无论是一条需要叫喊的命还是爬进深山的渴望,外外似乎都在只属于自己的舞台上,一个人,就像一个词语,一个句子,在封闭的世界里跳舞——除了电台DJ身份,外外很少公开自己是诗人,也正是他一个人爬进了深山,曾经的好友对于猝然的死都觉得意外,更为他是一个诗人的身份感到诧异。在《十个问题:关于诗人外外》的访谈中,诗人韩东在回答“外外的死何在圈子里被忽略有关吗?”时很肯定地说:“没关系。”但是他又补充说:“一个如此杰出的诗人在你身边经年累月,你竟然一无所知,无论有多少理由,还是失职、羞愧。”按照韩东的说法,外外不是一个诗歌爱好者,不是一个业余诗人,不是偶尔写出好诗的诗人,甚至也不是“天才”诗人,“外外训练有素,自成一统,只是始终隐而未现而已。”他认为外外的诗“直接裸露心灵的质地,所提供的的形式又新颖锐利,令人耳目一新”,但是对于外外这个人,他认为“隐藏得太深”。

韩东也一定是在外外死去之后才读到他的诗,才叫他“诗人外外”,当诗人外外连同他的诗歌在死后才被发现,当于坚、翟永明、鲁羊、毛焰、何小竹、曹寇、周云鹏、韩东等人说着“我们眼中的外外”,外外似乎在诗歌和诗人相结合的层面上才被认识——连同这本诗集,在选编说明里说:“他的诗人身份一直是隐匿的,像一个日给自足的小农。”如此一个隐匿了自己的诗人,是不是真的在自给自足的世界里只书写自己,只让自己阅读?显然,外外的隐匿是对自己作为诗人身份的隐匿,而在他的很多诗作中,在他不让被人看见自己内心世界的时候,却在观察和描述着“他们”。他们是在《会议》里掉了有头发的老张,是染成了淡黄的小孙,以及看见了后脑勺和他们一样的我;他们是养了蜥蜴、乌龟、小白鼠、蛇等动物,却关在房间里独自旅行的王小龙,“他开过那些山山水水/野兽出没的地方(《带着它们去旅行》)”他们是把自己一个人关在房间里玩电脑游戏的苏菲,“结果你肯定也已经猜到啦/她造出来的是和自己一模一样(《苏菲的模拟人生》)”他们也是和我在一起躺在同一个夜晚听CD的王小明,“其实我们是躲在夜晚/这张CD里/等着被反复播放,慢慢磨损(《我们躲在夜晚这张CD里》)”他们也是像蛇一样在饭桌上讲故事的韩东,是眼神剧烈如刀、作为“豹子的后代”的吉木狼格,是在半坡村一起的小友们,“曹寇瘦了,李黎壮了,小平笑出了兔牙/俊了松涛,熟了浩民,彭飞见面不要问情报”,这些小友“在小说里提着各自的灯笼/衣冠楚楚或不修边幅/偶尔谈起别的人物/那是和村子里的邻居问声好(《给半坡村和小友们》)”

|

|

外外:我们都没有肉体以外的东西 |

他写半坡村的小友们,半坡村的小友却不知道他在写他们,这似乎是一个不对称的状态,似乎小友们都是他者,但是很明显,外外在写下这些他者的时候,他其实是在寻找那个“我”,或者“我”的存在不是一种对于他们的疏离,而是命名——“他们”也是“我们”,就像在会议室里看见后脑勺会想到一样的自己,就像苏菲在模拟人生里在制造和自己一模一样的人,就像和王小明一起听CD产生了人生也是被反复播放的感悟。但是这种有着镜像意义的存在,对于外外来说,还是极力想要在一种隐匿中回到自身,他对“小顿河”说:“我已不爱你了”,“我把写满字的纸,认真地撕碎/扔进你黑不见底的身体”,对于外外来说,爱情早已变成了墓床,变成了走入阳光时庸俗的背景剧;他敏感与那个绝望的字“后”,人在上海大马路的后面“找不到厕所”,演出时躲在固守后面“还被人看见”,连后爱情时期的动作也越来越快,却没有了抒情意义,最后,“我无聊地自问自答/拿着后续情节的底牌/玩不出什么花样(《后》)”当街上都是面无表情的人们,当“到处都是离开家的路”,当爱情变成了只为背景的庸俗剧,当我开始和自己疏远,“最后一粒深褐的纽扣,还挂在八九月之间(《八月书》)”即使挂在时间深处的深褐纽扣带来某种怀念,“我是真的怀念那些/和你撕咬与冷冷相对的时间/怀念我们分开/怀念谁先开口就被骂作不要脸/怀念仇恨在脸上/无遮无掩的灿烂/怀念我们永不相见/怀念一个两手空空的少年”,但其实有着冰冷、仇恨、咒骂的怀念,也是一种不忍放弃的感情,但是到了最后,怀念里的“我们”都变成了“两手空空的少年”,“站在与人决绝的边缘/满世界惧怕孤独的混子/把他挤向深渊(《怀念》)”

最后连怀念也变成了一个冷冰冰的词,这是对于“我们”的消融,连同爱情、友情和回忆,都在被挤向深渊的命运中孤独的消失。外外的症候其实早就显露了,当对外的那扇门关闭,外外是主动的拒绝,还是被动地迷失?在他诗歌里有一个很强烈的意象,个体都是在躲避,甚至在逃离,一方面是群体的秩序、制度形成了一个包围圈,个体逐渐被异化成其中的一员,在《电视》一首诗里,“父亲用一张白铁皮/围住他买回来的小鸡/我们在一旁够着脖子”,父亲之外,是“用一道砖墙/围住了不想被看见的工地”的建筑工人,是“用围裙围住你的腰/只是想在厨房里拍个广告”的我,是围住警察的指挥的司机们,是围住撒哈拉的阿拉伯,“我多想吹一声口哨/就可以唤来大批豺狼虎豹/围住你已不被观赏的人生/在那里/任何都不被需要”,如“电视一般”,到处是被围住的东西,到处都在围住的世界里生活,而这种围住和被围的关系造成了一种隔阂,所以在围住的现实里,个体需要的是躲避和逃离,《兔子跑吧》便是这种突围的表现,跑进中世纪的童话,跑进风必须攀登的地方,跑进湖沉沉睡去的故乡,跑进嬉皮的流浪卡车里,跑进维多利亚花边时代,但是无论如何跑,都还在这个圈子里,都还在围栏里,最后的反讽是:“那你往哪儿跑呢”?

某种意义上,跑是一种主动的突围,是对于自我的一种坚守,但是在被围困的时代里,个人“往哪儿跑”永远变成了问题,而这也使得逃跑变成了一个伪命题。所以个体和群体之间的紧张关系,也许是外外拒绝把我放在“我们”或者“他们”世界里的一个理由,但是这种拒绝本身就像跑一样,是无力的,甚至就是一种空无。“戏总是演/很苦的事/你只能吹/一人的调”,《七等生的沙河悲歌》中他从台湾现代主义作家七等生的文本里寻找“一个人的调”,而这种调子最后变成了空无,“我没有猜到/你死的时候/会把血吐在白衬衫上/会死在异乡的列车上/会没有音乐/没有一句话/没有/什么都没有”在《Lost Highway》,他以向大卫·林奇致敬的方式,描述了一个怪异世界的存在,顶楼的马戏团里有侏儒、大象、喷火女郎、空中飞人,它们构成了对世界的反讽,但是当这一幕演出变成一种惊恐,最后还是在现实里被消解,“写到这儿/有人推门”——门被打开,便是破坏的闯入者到来;一个人的调变成了“什么都没有”的空无,楼顶上的马戏被闯入者破坏,那些可以用来写并属于一个人的诗歌又在哪里?诗歌变成了被人捧着直到捧到天上去的一朵云,诗歌只是如在矿井里可以壮阳在神农架取暖驱兽的“火烧云”,所以在酒吧里遇见一个女孩,“我很想去问问她/你喝过一种叫火烧云的酒吗/再请她把/这首诗/读上一遍(《火烧云》)”而诗歌的阅读者呢,他只是把诗歌当成毒药,最后撕掉撒向地面,像是一种祭奠的仪式。

七等生的文学世界、林奇的马戏团,以及诗歌和阅读者,当它们如跑一样变成了一种伪命题,意义之所指便是一种精神的迷失,甚至连对立和矛盾也不存在了,“矛与盾/方与圆/符号和陷阱/铁路和人工湖/你没有妹妹我没有哥哥/我们都没有肉体以外的东西,哪怕一点点(《方的或圆的》)”都没有肉体以外的东西,所以就只剩下了肉体:一条长了三斤的贱狗最后被要毒死了,挂在城门上,“吓坏那些进城来的/背篓里装着青蛙的/农民”,这是肉体的最后意义;我开着汽车上路,轮胎是倒闭了的唐山一家轮胎上生产的,连一只小蚂蚁都无法扎到它,这是肉体的幸运;我所知道的野兽,“人们怀疑它的脏/却从不怀疑/它的肉烤起来很香”,这是肉体具有的欲望维度;而一个叫外外的诗人,最后也变成了唯有肉体存在的身份:

他唯一的身份证上写着:

姓名:某某

性别:男 民族:汉

出生:1967年7月8日

住址:南京市白下区延龄巷102号304室

1997年11月30日签发有效期限20年

——《身份》

有效期限20年的身份证,甚至是比肉体更长久的生命,因为肉体在十年的时间里已经变得苍老,“十年花开,一朝谢顶/中年腹地,消化掉理想”,十年后我与陌路相敬如宾,十年后我不小心打翻了身后的热汤,十年后“我将成为明月的椅子”——“前世今生,斗转星移/在这瞬间,灿烂锦绣,为我证明。”无疑,在“我将成为明月的椅子”里,肉体的存在即是敌不过有效期限20年的一纸身份,在个人和群体的紧张关系里,在逃离即为突围的伪命题里,在肉体以外的东西都不存在的空无里,至少还有一张留着空位的椅子。但是,这或许是外外看见最后的希望,在我们被消融只剩下我,当围栏隐匿了一切的真实,外外不再逃跑,不再躲避,不再坚守,而是以另一种方式面对外面的世界,那就是“爬进深山”——对于死亡的态度,逐渐变成了某种私密性的迷恋,因为现代社会就是一个轮回,就是一个宿命——当我们的后代是别人的祖先,当我们的祖先早就经历了我们的未来,当“我就是我爷爷的鬼魂”,当“我的父亲,长得很像那个修车的人”,时间和生命都走向了虚无,这世界只有在“二十世纪杀人游戏”里淹死的人,他们是首领、教主、电视、互联网,和一个知识分子,以及“咀嚼不尽的口香糖”;这世界只有在庞大的精神病院作为领唱者的疯子,这世界只有在墓地手舞足蹈意味住在天堂的酒鬼,这世界也只有像我一样带着鬼的影子的活人。

“街道上我们很苍白/无论多么美好的背景/我们都知道自己老了,倦了(《我们的傍晚》)”在他们的街道上,我们已经苍白,到了傍晚,就是将迎来黑暗,就将站在“你死的位置上”,就将像任何东西一样被焚烧,就像生病之后还原成胚胎,“不痛不痒、不轻不重”,最后会在早已不是情爱乐园的地方刻下“外外和某某到此一游”,宛如墓志铭。死亡逐渐成为外外逃离现实的一种慰藉,甚至已经不是逃离,而是走向泥土最后提供的选择,当只剩下空荡的人生,当需要“另一个人干掉自己”,当富有浪漫气息的“时光澔韵”其实是石子岗,是殡仪馆,当“既然你知道你是凄凉凉的,又何必要歌唱”,于是外外将最后的肉体献给了那片深山,和噪音唱片、地板上的臭袜、枯死的植物、三个纽扣、空酒瓶和挥发了的性一样,静止成为一个永远隐匿的人生。

“我将成为明月的椅子”,也许对于从不走进“我们”世界的外外来说,明月也没有留下空着的椅子,灿烂锦绣,为我证明,明月的一生,只有一个外外般的影子,“把它立起来的话/就像凭空出现的一块屏幕/上面走过我大大小小的影子(《我住过的地方》)”