|

编号:C38·1980528·0442 |

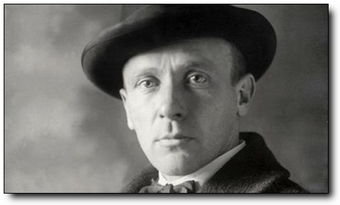

| 作者:(苏)米·布尔加科夫 |

| 出版:作家出版社 |

| 版本:1998年3月第一版 |

| 定价:24.00元 |

| 页数:482页 |

这是一部荒诞得令人喘不过气来的小说,现代的莫斯科被神话式的构思弄得面目全非,撒旦魔鬼的颠覆正是布尔加科夫对一种秩序的全然否定,甚至在小说创作后他也不敢发表,这种恐惧心态使小说成为一部发泄与谴责的小说,大师在寻求一种合理,与玛格丽特至真至纯的爱情是他对这个世界最辛辣的批判。“我总是那种力的一部分,总想作恶却总是为善。”魔鬼尚且能助人为善,但这个世界呢?只有大师的逃避与玛格丽特在另一个世界的结合。此书为“白银时代”丛书之一。

《撒旦起舞》:在这种情况下,我究竟是谁

我多幸福,我多幸福,我多么幸福,我同他订了协议!噢,魔鬼,魔鬼!您,我亲爱的,不得不同一个女妖一起生活。

——《三十 该走了!该走了!》

餐厅和精神病院,牧首塘死亡事件之前和之后,沃兰德到来和离开,对于伊万来说,“我究竟是谁”的疑问被分割成两个部分,一个是诗人,一个是疯子,一个曾书写着关于耶稣的诗歌,一个穿着长衬裤拿着蜡烛追赶所谓的顾问,一个从来未曾见过死亡和预言,一个却在目睹别尔利奥兹断头惨剧之后扮演魔鬼的终结者,可是当两部分脱离一个已经被命名的诗人和疯子,当两部分以“自己跟自己交谈着”的方式成长出一个新伊万的时候,在体内,在耳畔,在不知何处的声音,是“不属于伊万中的任何一个”,然后是一场睡梦,偷偷进入意识的睡梦,仿佛见到棕榈和公猫从旁边经过的睡梦,“我究竟是谁”的质问最后变成窗栅里经过的那个神秘身影,避开的是月光,是睡梦外的现实,是从床上又欠起身子的伊万。

这是一种蜕变,谁是伊万只不过启动了关于名字的本体论和认识论,自己就在身上,就在心里,就在别人看见的地方,就在和别尔利奥兹谈论耶稣基督的故事和诗歌里,可是,这名字是不是永远不变的符号?是不是对等于一个从诗人到疯子自相矛盾的自己?它所指涉的是不是一个想从现实逃离又无可奈何的个体?新伊万和旧伊万,在某种程度上还只是一个相同的符号,相同的人,但是那个在名片上印着“W”的教授呢?外文的教授和首字母的“W”,将开启一个真正的通道,“我是施魔法的专家。”这是沃兰德的自我介绍,魔法或者说专家,也都是在这个现代的莫斯科生存着的人,起先他是一个“神秘的外国人”,说着流利的俄语,具体的生物形态可以被具体描写为:“他小脑袋上戴顶瓜皮似的骑手帽,穿件方格薄纱短上衣。……身高两米有余,可肩膀很窄,瘦得出奇,而且,请注意,脸上一副嘲弄人的表情。”但是,在鉴别国立图书馆里新发现的那本十世纪魔法师海尔伯特·阿夫里拉克斯基的手稿真迹之外,是一股热气,是古怪的模样,是透明的公民,在关于耶稣基督是否存在的讨论中,他已经用预言离开了那个被印在名片上的“W”,而当别尔利奥兹的头被有轨电车轧断之后,W消失了,或者说只存在与那个不知道自己究竟是谁的伊万的猜测中:“我只记得第一个字母是‘万’,他姓万!有姓万的名字吗?” 瓦……沃……瓦什涅尔?瓦格涅尔?瓦伊涅尔?万格涅尔!维捷尔?吴尔夫?”

名字的无限可能,预示着名字无法成为唯一的标注,W就像是突然闯入莫斯科的现实却又莫名消失的人类寓言,再也找不到对应的人,他不是教授,不是顾问,不是公民,也可以不说俄语,当他证明耶稣存在的“第七条证据”时,他已经从虚无的“W”中逃逸,“这一切我都在场。无论是在本丟·彼拉多的阳台上,还是在花园里当他与该法交谈时,或是在石台上,我全在场,只不过是偷偷偷的,化名的,因此说,请你们对谁也不要泄露一个字,绝对保密!……嘘!”那嘘声就像伊万在那个梦境之后看见窗栅上的阴影,他用手指按住嘴唇轻声说出的那个“嘘”,嘘是禁忌,是寓言,是混乱,是对于名字的颠覆,而那在现实中熟悉的口音也最终消失了,不需要证明的故事最后变成了“一切都很简单:他身披白色斗篷……”的叙述,透明的公民身穿白色斗篷,已经幻化成古罗马犹太总督本丢·彼拉多:“古罗马犹太总督本丢·彼拉多身披一袭猩红衬里白色斗篷于孟春正月十四日清晨,迈着骑兵沙沙作响的步伐,来到希律一世宫邸两栋侧楼间的带顶柱廊上。”

这是一个被记载在优素福·弗拉维和《新约》书中的人物,他在公元26-36年任罗马帝国驻犹太总督,而那件“白色斗篷”的符号意义却在于他判处耶稣死刑,并将其钉死在十字架上。这是对于耶稣基督存在的历史记录还是仅仅是一个传说,一个被颠覆名字背后的寓言?对于别尔利奥兹和伊万关于耶稣是否存在的讨论其实就是一个如何命名的问题,在别尔利奥兹看来,耶稣只是和所有东方宗教一样,是由贞女生出来的神,是一个被创造的符号,“其实他从未在世过。需要特别强调的就是这一点……”甚至在他看来,伊万关于耶稣降生的诗歌是一个荒诞不经的传说,“根据你的叙述,就会造成耶稣确实降生过似的!……”确实降生的耶稣对现代莫斯科来说,是一种虚无的命名方式,所以不管名片上印着的“w”有多少条证据,在他看来,这些证据只是在人类档案馆里,“您得承认,在理性领域,不可能有证明上帝存在的证据。”

那么在理性领域之外,是不是就有一个不被看见和发现的世界,那里有被囚禁的耶稣,有被赦免的暴徒,有钉在十字架上的救赎,还有暴雨中失踪的神迹?一切的命名是否也在理性领域里,当马格丽特擦上阿扎泽洛的雪花膏,飞离房间的时候,她的名字也开始了另外的命名,或者说她在”痛苦和不幸“的感性世界里已经忘记了自己应该有的家庭责任,对他来说,和大师的爱情已经变成了一场虚无的梦,“夜晚他离她而去,只让她在白天的时光中遭受痛苦。可这回他们在梦中相会了。”痛苦和不幸是在非理性的领域,和大师相会的梦也在非理性的领域,所以那个沃兰德制造的世界来到了马格丽特的身边,而她也从一个女人变成了女妖,在撒旦的舞会上看见那许多的恶魔,也是她在这恶的领域里看见了另一个自己。

|

| 米·布尔加科夫:留在页边的手迹 |

名字,写着诗歌的亿万,印在名片上的W,或者是记在书上的耶稣,都是一个存在、并被命名的文本,包括马格丽特,就像是大师写在自己小说中的一个痛苦和不幸的符号,所以名字的颠覆,也是文本的颠覆,理性世界的颠覆。大师没有名字,或者说他早就要把自己的名字除去,因为他带着一本有关本丢·彼拉多的长篇小说,一本寻找自我救赎的寓言,这个将耶稣钉死在十字架上的总督,被命名的故事包括批准小长老会议对罪犯耶稣·伽诺茨里作出的死刑判决,甚至在明知道巴拉巴是暴乱的直接鼓动者,还是将他释放,这是无奈,还是被写进文本里不容改变的命名?彼拉多说:“我要向最高统帅禀告,告发你们在耶路撒冷包庇十恶不赦的暴乱分子免受死刑。”但是对于这句话的回应仅仅是上午十点左右,“广场空地上,那支叙利亚骑兵部队策马疾驰,飞速冲进广场,抄近路奔赴骷髅地。”然后是耶稣之死,然后是暴风雨。而在大师的小说里,任何解救任何重新命名都无济于事,甚至在现实里成为大师自身的罪孽:“我恨这部小说,因为它,我饱受痛苦和风霜。”

是的,这是一个早已经存在没有救赎的文本,就像那些名字一样,那些城市一样,充满了地中海的黑雾,充满了无可逃避的苦闷,而爱情呢,也早已经被定义了的,与马格丽特注定只是一种梦中的相见,而大师对于这不能颠覆的现实,采取的措施,便是毁灭。他毁灭了自己的姓,毁灭了那本小说,在火中熊熊燃烧,当然,他也毁灭了自己和马格丽特的爱情,“我抛弃了它,如同抛弃生活中的一切。我们把姓给忘了吧。”

但是这样的的抛弃和毁灭是不是就是一种赴死的救赎?“…最大的罪恶……是怯懦。”这是写在耶稣羊皮纸上的话,在利未·马太在寓言般的记录里,是一个没有死亡的地方,“昨天我们吃过春天的甜浆果。……“我们将见到一条生命之水的纯净河流……人类将透过晶莹清澈的天宇望见太阳……”而要抵达这样的世界,就是寻找善良,就是要抛弃怯懦,所以不管是名字的重新定义,还是文本的毁灭,都不能看见心中的那个世界,不能找到那条月光之路,唯有心灵的救赎,才是根本。

所以在总督本丢·彼拉多面前,身为囚犯的耶稣-伽诺茨里告诉他,世上并无恶人。这对于彼拉多来说,简直不可思议,“你错了。在耶路撒冷,人人都在对于我窃窃私议,说我是个凶残的恶魔,而且这完全言之有理。”这是彼拉多认识的自己,当然这也是在耶路撒冷被别人命名的自己,而这种恶在耶稣看来,是旧有的信仰里的恶,而现在要做的是建立真理的新神庙,新神庙便是善,便是无罪恶,耶稣对谁都称为“善良的人”,而这样的真理世界对于曾经恶的彼拉多来说是头疼,“而且疼得那么厉害,使你胆怯地想死。”所以耶稣对彼拉多说:“怯懦是最深重的罪戾。”所以要找到自我要真正的救赎,就必须忘掉怯懦。而在耶稣看来,善并非只是忘掉罪恶,而是要打破政权的暴力:“任何政权都是对民众的暴力,一个既无凯撒政权也无别的什么政权的时代总将到来。人将进入一个真理和正义的王国,那里将全然无需任何政权。”

什么是政权?在彼拉多的世界里,是宗教裁判,是小长老会议,是对于凯撒的忠诚,而在现代莫斯科,政权是机构,是制度,是文协主席,是游艺场经理,是房管所主任,是精神病院院长,同时也是对于神的否定和蔑视,“倘若没有上帝,那么请问,谁来支配人的一生呢,世上的一切又由谁来安排呢?”而别尔利奥兹的回答是:由人自己来支配。但是在被政权劫持的人在多大程度上能支配自己?这是对现实的诘问,而现实是:“糟糕的是,有时他会突然死亡,怪就怪在这里!”人的生命会遭遇各种不幸,所以支配和安排自己不仅是个伪命题,更重要的是对于政权的无条件服从而失去了自我。所以那个印在名片上的W其实就是撒旦沃兰德,他和科罗维耶夫、阿扎泽洛、别格莫特公猫和赫拉组成的魔鬼阵容大闹莫斯科,预言别尔利奥兹死于断头,而后来果真在伊万的注视下被电车轧掉头,而在莫斯科混乱持续着,断头而死、失踪、变疯,那门牌为50号的房子成为不吉利的单元,“就在两年前,单元里开始出现无法解释的事故:人们开始从这个单元里无影无踪地消失了。”他们是秩序的维护者,他们是旧有神庙里的政权,所以撒旦的破坏,就是要让这个被命名、被定义的城市消失。

除了城市的消失,对于撒旦来说,最大的善却是拯救爱情,拯救在痛苦和不幸中大师和马格丽特的爱情:“跟着我吧,读者!谁对你说过世上并无真正的、忠贞不渝的爱情?那么这个撒谎者的烂舌头就将被割下!”没有姓的大师也是怯懦的人,他一方面创造了关于彼拉多这个在恶的边缘告别怯懦被拯救的故事,而另一方面他又将小说烧毁成为另一个怯懦的人,那部不存在的长篇小说最后几句完全可以是这样的:“……第五任犹太总督,骑士本丢·彼拉多。自然,我出去散步。十万卢布是笔巨款,我有了套很好的灰西服。或是上某个便宜的饭馆去吃饭。阿尔巴特街上有个非常好的饭店,我不知道,它现在是否还在。”

但这显然只是一个悖论,对于大师来说,他的拯救者是马格丽特,是她的爱情,是她变成女妖的舍身之举,“我多幸福,我多幸福,我多么幸福,我同他订了协议!噢,魔鬼,魔鬼!您,我亲爱的,不得不同一个女妖一起生活。”那雪花膏擦在身上,便逃离了现实,不仅是破坏,也是加入了撒旦的舞会,在和恶魔的世界里发现善良和美好,发现月光下的那条道路。在撒旦的盛大舞会上,有“坚定不移的伪币制造者,国家的叛徒,但是个相当不错的炼金术士”的雅克,他毒死了国王的情妇;有将托法娜夫人给的毒水倒入丈夫喝的汤里的妻子们;也有因无法养活孩子而将手绢塞进孩子嘴里并将他买入土中的弗丽达;还有为了烫发用钳子烫伤女仆的脸的明金娜夫人……他们残害无辜,他们淫乱和阴险,他们参加谋杀和大屠杀,而现在身为女王的马格丽特见证了这种种的罪恶,而在舞会上,还有对死去的别尔利奥兹的惩罚,撒旦沃兰德举起长剑,将别尔利奥兹人头上的的覆盖物变黑,“萎缩,然后一块块掉落,眼睛消失”,而撒旦对她说:“其实所有理论都各自存在着。它们中就有这样一种理论,主张允许每个人保有自己的信仰。这必定会应验的!您归于虚无,而我将很高兴用您变成的酒樽为存在而干杯。”归于虚无,也是摆脱罪恶,唤起内心对于爱情最后的支配。

在耶稣门徒利未·马太的帮助下,彼拉多知道了所谓引诱,不是一个人,而是自己的念头,他知道利未·马太和耶稣·伽诺茨赤裸的尸体在一起,那死亡面前却是春天的甜浆果,是生命之水的纯净河流,是晶莹清澈的天宇,他也从被记录的文本中走出来,而在大师被毁灭的小说之外,是另一个笔记本,最后一句话是:“犹太第五任总督本丟·彼拉多就这样迎来了正月十五日的黎明。”而马格丽特读完这句话的时候,清晨果然来临了,而她和大师的爱情在烧掉了文本烧掉了痛苦和苦难之后来到,而这种来到并不是建造新的神庙,而是离开这个城市,离开现实,如同撒旦沃兰德。“同城市告别吧。我们该走啦。”城市里的种种破坏,或者只是暂时的,对于这个充满了政权的暴力社会来说,只有像彼拉多那样寻找救赎,两千年来,他端坐在荒山峭壁上的一把石椅上昏睡,只在每年的月圆之夜睁开双眼,喃喃地说着这句令他丧魂落魄的话,他希望有条月光之路,能循着它去追寻耶稣,与他探讨这句话的涵义,“神啊,我的诸神!傍晚的大地多么令人忧伤!沼泽地上空的烟雾多么神秘莫测。谁在这样的烟雾中徘徊寻路过,谁在死神面前受尽过痛苦和磨难,谁背负着力所不及的重负在这片土地上飞翔过,谁就了解这一点。”而这正是一个历经磨难而看见的黎明。

而现在“正月十五日的黎明”的到来了,撒旦沃兰德消失了,恶魔消失了,而大师用一个句子结束了自己的长篇小说:“你自由了!你自由了!他在等待你!”这是对彼拉多说的话,也是自己渴望的生活,耶路撒冷的灯熄灭了,莫斯科的灯熄灭了,喧嚣坠落下去,苦难坠落下去,那个盛放安宁的地方就是大师和马格丽特爱情的最后归宿:

看,前面就是作为报答赠予你的永久的栖身之地。我已经看到威尼斯式的窗户和爬蔓的葡萄,它爬上了屋顶。这就是你的家,这就是你永久的家。我知道,晚上来到你家的将是那些你所爱的、你感兴趣的、不会惊扰你的人。他们将为你演奏,给你唱歌,你将看到点上蜡烛时,屋子里将会有怎样的光明。你将戴上自己那顶油污的、永久的尖顶帽子安然入睡,你将唇上挂着微笑进入梦乡。睡眠将使你强健,你将学会智慧地推论。而你再也不会将我赶走,我将珍惜你的睡眠。

不会赶走的爱情,大师和马格丽特在一个安宁的地方找到了幸福,找到了重新命名的生活,而那抵达善的却是通过撒旦沃兰德的力量,为什么魔鬼会成为现代社会善的化身?或者制造混乱的沃兰德就是凶残的彼拉多,他们身披白色斗篷,他们都在救赎中成为“善良的人”,他们被宽恕从此追寻生活中美好的东西,“……那么你究竟是谁?”“我就是那种力的一部分,总想作恶却总是为善。”这是题写在小说中的一句话,引用歌德《浮土德》的话就是用曾经的至恶来唤醒善良,唤醒隐藏和泯灭的爱,而当最后大师和马格丽特拥有最后的爱情时,沃兰德作为一个引导的符号便也消失了,“四周的一切,悬崖、小平台、月光之路、耶路撒冷全消失了。”连同彼拉多:“于是在周日之夜,被宽恕的著名星占家之子、残酷的第五任犹太总督、骑士本丢·彼拉多永不复返地离去了。”

当一切都结束的时候,当宁静而健康的生活成为大师和马格丽特的现实的时候,所有可能的惊慌都已经远去,“无论是杀死赫斯塔斯的没鼻子的凶手,还是残酷的犹太总督、骑士本丢·彼拉多”,但是这种虚幻的乌托邦只不过是另一个文本,而且带着无法消除的痛苦,成为真正现实的一部分,那些在结尾之后的“异文”,那用手笔添加的新文本,那关于疾病、报纸的中伤、长篇小说的焚毁、清晨的逮捕都成为了页边上的痕迹,消除不掉,成为永远的文本符号,“此外,他还十分准确地给我解释,为什么我的长篇小说无法发表,这我也猜到了,他说的完全正确。他直截了当地说:某章是不可能通过的。”而这个文本符号终于成为一个叫布尔加科夫永远的伤痛,所谓绝笔,所谓禁止出版,所谓删减,就像无从在现实中找到出口的大师,充满了质疑、否定和愤恨。这是1928年开始的文本寓言,这是1940年的死亡事件,但是对于布尔加科夫来说,那片安宁的地方永远是一个梦境。所以最后,“我究竟是谁”的疑问就变成了布尔加科夫无法解答的生命之谜,他或者醒来,或者死去,而那洒满月光的窗栅上永远有一个影子,按住他的嘴唇,轻声说出那个“嘘”的禁忌:“请你们对谁也不要泄露一个字,绝对保密!……嘘!”