|

编号:C38·2130522·1000 |

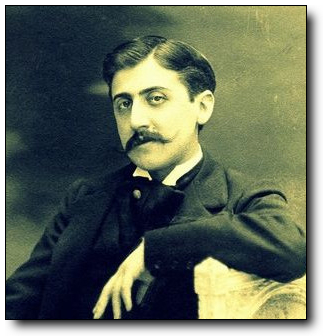

| 作者:【法】马塞尔·普鲁斯特 著 | |

| 出版:译林出版社 | |

| 版本:2008年07月第1版 | |

| 定价:125.00元亚马逊75.00 | |

| ISBN:9787544706469 | |

| 页数:2259页 |

“当人亡物丧、过去的一切荡然无存之时,只有气味和滋味长存,它们如同灵魂,虽然比较脆弱,却更有活力,更加虚幻,更能持久,更为忠实,它们的回忆、等待、期望,在其它一切事物的废墟之上,在它们几乎不可触知的小水珠上,不屈不挠地负载着记忆的宏威大厦。”普鲁斯特的《追忆似水年华》被公认为文学创作的一次新的尝试,开意识流小说之先河,这里有童年的回忆,有家庭生活,有初恋与失恋,有历史事件的观察,以及对艺术的见解和对时空的认识,时间是这部小说的主人公,爱情、嫉妒、死亡、回忆、时光,交叉重叠在一起。马塞尔·普鲁斯特凭着智慧和想象力,使时间变得具体、生动、完美:“肉眼看不见的四壁,随着想象中不同房间的形状,在我的周围变换着位臵,象漩涡一样在黑暗中转动不止。”

《追忆似水年华》:那就是在时间之中

因为,在贡布雷附近,有两个“那边”供我们散步,它们的方向相反,我们去这个“那边”或那个“那边”,离家时实际上不走同一扇门:

——《第一部 在斯万家那边》

冒号,不是一个句子的终结,停留在那里,是等待一个决定,是开启一扇门,是选择一种方向:这个“那边”和那个“那边”,之间是一个“或”——“或”是单一的方向,是单一的目的,而无论是哪种选择,必定是单一的时间,到达这个“那边”是开始,再继续前往那个“那边”是继续,在时间的序列中它们无法重叠,前和后,开始和继续,总是在冒号之后变成单一的行动。而无论是这个“那边”的斯万家,还是那个“那边”的盖尔芒特家,无论是这个“那边”的平原风光,还是那个“那边”的河畔尽管,无论是这个“那边”的“在少女们身旁”,还是在那个“那边”的“索多姆和戈摩尔”,它们都被不同的门隔开,被不同的时间隔开,被不同的故事隔开,而所有的方向、目的地,所有的少女和同性恋,所有的景观和故事,在被“或”的选择开始的时候,冒号之前一定有一个无法逃避的起点,一个必须离开的原型,一个在时间内部的中心。

贡布雷。这是“有一个女人趁我熟睡睡之际从我摆错了位置的大腿里钻了出来”的贡布雷,这是莱奥妮姨妈“总那么躺着,那么凄凄切切、有气无力、病病恹恹,老想不开”的贡布雷,这是圣莱伊尔钟楼里的穿堂风让人“感到透心凉,说简直觉得自己像死了一样”的贡布雷,这是凡德伊小姐“跳起来坐到她的女友的腿上”还朝死去的父亲遗像上啐口水的贡布雷……错乱、死亡、逃避、亵渎,“贡布雷是我心目中的基督教世界的终点站。”当然,这里也是有着我日夜期盼的母亲的吻、小玛德莱娜点心,有着《弃儿弗朗沙》故事的“理想段落”,有着松维尔的花篱、鲁森维尔森林中的树木和蒙舒凡背后的灌木丛。贡布雷的世界是一个起点,是一个原型,是一个中心,是从相反的方向去往这个“那边”和那个“那边”的冒号。

冒号是一种时间的开始,第一句:“在很长一段时期里,我都是早早就躺下了。”睡着是不是一种无意识?是不是对于时间的无奈甚至对抗?是不是对于自己的忽视和遗忘?“一个人睡着时,周围萦绕着时间的游丝,岁岁年年,日月星辰,有序地排列在他的身边。”时间却在身边,躺下,在床上是进入到一个没有时间的梦里,我的精神放松,我忘记了自己身在何处,就像死亡的状态,而我的确就是在死去多年的外祖父的乡间住宅里,“我的身躯,以及我赖以侧卧的那半边身子,忠实地保存了我的思想所不应忘怀的那一段往事”,但是死去的状态是永不回来,永远不在去往这个“那边”之后回到那个“那边”,睡着只是一个暂时的样子,它会让人醒来,让人变幻姿势,甚至让人离开住宅,离开贡布雷,所以当醒来,当变化姿势,当离开,就进入了另一个时间,或者说,时间又回来了,即使是做原始的存在感,即使“比穴居时代的人类更无牵挂”,我也将在冒号的世界里产生新的回忆,走向新的方向。

等待妈妈来吻我,在小说世界里进入“理想段落”,经历亲人死去的故事,贡布雷的起点似乎更多是对于时间、对于自我的背叛,我不想在离开贡布雷很多年之后追忆,只是因为贡布雷在我心里已经死了,我不想回到一个时间的原点,只是因为我无法遇到那隐藏在某间意想不到的物体之中的往事,奥克达夫姨夫去世了,莱奥妮姨妈病倒了,布洛克总是不被长辈喜欢,所有的故事似乎都在我可以触及的世界之外,而在这种茫然和无奈中,似乎只有宗教的某种救赎才能让我在贡布雷感到一种存在的意义,但是圣伊莱尔钟楼里有什么?连神甫都说:“因为一到钟楼上面,穿堂风大极了!有人之甚至感到透心凉,说简直觉得自己像死了一样。”依旧是死亡,作为基督教世界的终点站,贡布雷其实是一个已经死去的起点、原型和中心。

但仅仅是一个我渴望忘记时间的贡布雷,仅仅是被风吹得失去了感觉的贡布雷,贡布雷的意义在于它是时间的一部分,是往事的一个段落,甚至是它开启了通往这个“那边”和那个“那边”的方向,“宇宙之大,区区感官岂能得窥全豹,倘若没有他的引领,天地间有多少方面是我残弱的感知所无从分辨的啊!”所以从终点的意义上看见起点,从原型中找寻故事,从中心开启行程,却是另一种被书写的时间,这个“那边”和那个“那边”,即使全都是一些概念,一些和赤道、极圈和东方一样的地理名词,却也提供了一种出行的可能,提供了醒来时间的意义,“所以我就把这两个‘那边’想像成两个实体,并赋予它们只有精神才能创造出来的那种凝聚力和统一性。”

|

| 马塞尔·普鲁斯特:青草应该生长,孩子们必须死去 |

实体而赋予精神,而具有凝聚力和统一性,就像那小玛德莱娜点心,它存在于很多很多年以前,存在于我年幼时的记忆中,又矮又胖,像是用扇贝壳模子做的,在母亲的身边,我有一种超越时间的感觉:“一种舒坦的快感传遍全身,我感到超凡脱俗,却不知出自何因。我只觉得人生一世,荣辱得失都清淡如水,背时遭劫亦无甚大碍,所谓人生短促,不过是一时幻觉;那情形好比恋爱发生的作用,它以一种可贵的精神充实了我。”我大约是闭着眼睛品尝了小玛德莱娜点心,从嘴巴到心里,从实体到精神,从回忆到现实,它才真正逃离了时间,跨越了荣辱,启示了人生,打开了爱意,无比美妙,无比舒适,而它无疑成为真正的起点、原型和中心,在时间的行走中,打开门走向这个“那边”,又走向那个“那边”。

这个“那边“是斯万家的那边,它带来平原风光,带来少女们的欲望,也带来妒忌。斯万和奥黛特的恋爱开启了这个“那边”的故事,而在遐想中,它无非是一个梦境,甚至体态上的缺陷也被忽视,“因为一旦成了他所爱的人的身子,它从此就是唯一能给他带来欢乐或痛苦的身子了。”斯万不落入套,讨厌老生常谈,讨厌尔虞我诈,讨厌弄虚作假,可是,当自己陷入到情网的时候,又像把奥黛特变成了自己的一部分,“摆出一副公爵夫人的保卫者的架子”,而这保卫者的架子和地位无关,它只和某种掌控的欲望有关,爱而成为私人的占有,是不是对于爱恋的背叛,而斯万完全是被那一种叫做妒忌的东西左右,“那种坠人情网的乐趣,仅仅是为了爱情而活着的乐趣,他有时也怀疑它是否现实,但他作为精神享受的爱好者而为此付出的代价越多,就越是觉得它的价值高昂。”所以斯万的妒忌其实更多是一种幻觉,偷看奥黛特的信,那一个晚上的场景全部变成了现实,按下门铃,没有马上来开门,是不是福什维尔在那里,而后奥黛特将他打发走?“我怎能不去开门,那是我舅舅。”信里的每一句话都可能是一个疑点,而为了弄清疑点,他必然是一个实证主义者,从浪漫而现实的爱恋到实证哲学,无非是想在逝去岁月里寻找一种恒久的东西,一种不会被改变的生活方式。

但是这种恒久的实证哲学,在斯万那里变成了另一种悖论,在爱情中制造醋意,是对爱情的质疑,是挑起矛盾,而在质疑之后又制造一种温情和怜悯,把奥黛特推远,又用力气把她拉回来,斯万之恋在“那边”构成的无非是对于时间的篡改,一种主观的、想象的感情支配起了客观的时间,甚至当那封说奥黛特是无数人的情妇还当过妓女的匿名信被斯万发现之后,斯万的怀疑又把这个主观式、想象式的妒忌,在实证之后变成了否定,“我所以生气,不是由于你的行动,我既然爱你就会原谅你的一切,而是由于你的虚伪,你那毫无道理的虚伪,使得你一个劲儿否认我所知道的事情。”那么,即使真的只是一个在布洛尼林园发生的夜晚,一个在洛姆亲王夫人家吃晚饭的故事,如何能回归到真实的时间里?妒忌而虚构,虚构而篡改,时间已经从斯万年轻而妩媚的面孔里消失,在他乡间的妩媚景色里改变,离开巴黎便成为另一种逃避,逃避而追寻,悖论的“那边”似乎不是为了返回。

“种种偶然的机会使得我们跟某些人相逢,这机会并不跟我们爱他们的时间相一致,可能发生在爱情还没有开始以前,也可能在爱情已经泯灭以后又再重现;事后回想起来,在我们一生中后来注定要成为我们意中人的最初出现总是有预告或先兆的意义的。”这是斯万之恋具有的时间意义,它们发生,他们发展,爱情只是在预兆意义上和时间保持一致,而从这个“那边”的斯万家出发,时间对于我的意义就是找寻那预兆的偶然和必然。贡布雷已经在身后了,站在巴尔贝克这个城市,我其实就是站在少女们身旁,而斯万小姐希尔贝特作为“少女”之一种,对于我来说,是不是一种浪漫的继承,还是实证的开启,或者就是那妒忌的影响。“生活里充满了这种爱恋者永远可以指望的奇迹。”这是在我生病中接到希尔贝特的信时的感受,幸福是不是指向恒久?这种恒久看上去没有妒忌,而其实当“虚假的处境和矫饰的冷漠”袭来的时候,妒忌便再也无法摆脱,“既然我想不起希尔贝特的面貌,我几乎相信我忘记了有她这个人,我不再爱她。”这是放弃?当偶然而必然的预兆被现实无情取代的时候,“我们的记忆中永远只有拍坏了的照片。”

我在“少女们的身旁”体会到了坏照片,而这一切只不过发生在斯万夫人的周围,斯万从爱恋到妒忌,到怀疑到生气,最后却依然无法改变时间提供的预兆,也就是说爱恋在斯万和斯万夫人的周围变成了另一个模型,“他没有任何理由嫉妒,却仍然嫉妒,因为他无力更新恋爱方式,他将往日与奥黛特的恋爱方式应用在另一个女人身上。”报复是一种伤害,而伤害的意义就是回到不想有伤害的原点上,投影一般的时间,在伤害和反伤害的对立中,走向的是一种囚禁的悲剧,“然而,这种爱情的危险在于:女人的屈服可以暂时缓和男人的嫉妒,但同时也使这种嫉妒更为苛刻。男人甚至会使情妇像囚犯一样生活:无论白天黑夜都在灯光监视之下以防逃跑。而且这往往以悲剧告终。”而我在“那边”的时间中,也进入到一个报复、伤害和囚禁的故事里,希尔贝特不是原先的她,我当然也不是原先的自己,“虽然曾经爱过她的那个我,已经几乎完全被另一个我所取代,但是从前那个我,会突然又冒出来,而这种时刻的来到,常常是由于一件小小不然的事,而不是什么重大的事情。”被取代的自己,就是被取代的时间,“赢得时间的最好办法便是换换地方”,但是囚禁的牢笼里,不是变换了主角就可以唤回时间,其实不管是卖牛奶的女孩、钓鱼女郎,还是推自行车的姑娘,在我眼前出现的时候,都变成了逃脱现实时间的一种幻想。

时间在别处,而在这个“那边”之后,必然会走向另一个方向——那个“那边”,“确实应该离开巴尔贝克了。”圣卢、布莱克、埃尔斯蒂尔,他们标注在那个“那边”里,而“盖尔芒特夫人”更是变成了一个坐标,它打开了另一种可能,启示了另一段时间。不是因为我真心实意地爱着高贵的德·盖尔芒特夫人,不是因为我祈求上帝赐予我最大的幸福,而是希望在灾祸、悲剧中,让她从一种和社会地位有关的现实中脱离出来,变成一个“艺术”的化身。的确,在更广泛参与的沙龙里,我进入的是一个和斯万家的那边截然不同的生活圈子,德雷福斯案件似乎永远在一种讨论中变成对于这个时代,对于种族的映射,有罪或者无罪,就像时间的一样,悬置在那里,变成一种讽喻。

而所谓的爱情呢?无论是高贵的盖尔芒特夫人,还是充满欲望的德·斯代马里亚小姐,还是热情的帕尔玛公主,无非是在一种“人名”和沙龙构成的世界里变成高崖的女人,变成被赞美的对象,而这种虚伪在那个“那边”甚至已经脱离了最原始,“大家都认为她是贵族社会中最美貌、最贞洁、最聪明、最有学问的女人,认为他有这样一个妻子是他的造化,她掩护了他的放荡生活,她接待的方式与众不同,她使他们的沙龙保住了圣日耳曼区第一沙龙的地位。”而陷入到其中的我,似乎也看到了和贡布雷压抑背面的那份温馨记忆——玛德莱娜点心之外的感觉,“不管怎样,我在德·盖尔芒特夫人家听到的那些故事对我来说是很新鲜的,和我在山楂树前或在品尝玛德莱娜甜点心时可能产生的感觉完全不同。”不是肉体上的占有,而似乎是一种被社会的认同,一种被遮掩的虚伪,一种美化的道德歧视。

甚至已没有了“在少女们身旁”的欲望和激情,而变成了“索多姆和戈摩尔”的性寓言,“女人拥有戈摩尔城;男人拥有索多姆城。”阿尔弗雷德·德·维尼的这句引语似乎就刻在那个“那边”的沙龙里,索多姆和戈摩尔,代表着男人和女人,可是在一种混杂的爱里,男人可能失去索多姆,女人也失去戈摩尔,他们像是陷入在同性的纠葛中,而同性更像是雌雄同体,占有和被占有,征服和被征服,歧视和被歧视,其实都如出一辙,都殊途同归,城市陷落,寓言被改写,性取向变成了一种娱乐事件,“眼下,众人都希望预防致命的差错,即避免有人像鼓励犹太复国主义那样,最终导致创建一个索多姆后裔运动,重建索多姆城。然而,索多姆后裔每每刚抵达一个城市,便急于离去,以免被看做该城的居民,他们娶妻成婚,到别的城市与情妇往来,并在那儿获得种种适当的娱乐。”

还有什么艺术?还有什么爱情?甚至,还有什么是永恒的时间?德·福古贝夫人,“简直是个男子汉”,盖尔芒特公爵的新欢德·絮希夫人的两个儿子具有着母亲绝伦之美,布洛克的妹妹与过去的女戏子保持着隐秘的关系,而德·夏吕斯先生,“真是个十足的女人”——男性从夏吕斯哪里感受到肉欲和温情,而女性则从夏吕斯那里获得的满足是“柏拉图式的”,也就是说,德·夏吕斯先生已经具有了“索多姆和戈摩尔”的性寓言意义,肉体和精神,男性和女性合二为一,但是正如这个寓言的毁灭一样,当他最终成为“女裁缝”的时候,当他和絮比安在一起的时候,不是男女合二为一成一个理想模型,而是既失去了男子气概,又没有了女人气质。

“索多姆和戈摩尔”,在性意义上被覆灭,政治意义上的“重建索多姆城”也变成了虚幻理想,变成了一个被囚禁的寓言,而在那个的“那边”,我的爱情里也住着那个悲剧意义的“女囚”,在阿尔贝蒂娜身上,曾经是激情,是肉欲,是爱恋,甚至是妒忌,而当肉体的激情,当精神的愉悦,都在“索多姆和戈摩尔”的寓言破灭之后,本身就爱上女人的阿尔贝蒂娜变成了无法主宰自己的囚徒,“听着这美妙的声息,我觉得眼前躺着的这个可爱的女囚,她整个儿的人,整个儿的生命,都凝聚在这声息中了。”连妒忌的欲望也不存在了,结婚的想法当然是一个玩笑,而囚禁的意义在于报复,在于伤害,在于制造现实之外的永恒幻觉,“现在海风不再鼓起她的衣服,我剪断了她的飞翼,她已不再是个胜利女神,而成了一个我难以忍受,很想摆脱的奴隶。”而实际上没有了爱的投射,没有了激情的占有,甚至没有了欲望的重建,囚禁别人其实也是囚禁自己,我最终也成了一名囚徒,一名时间的囚徒。

“我不是一个单一的男人,而是一支由热恋者、冷漠的人和嫉妒的人混合组成的大军——这些嫉妒者中没有一个只为同一个女人而嫉妒。”当“阿尔贝蒂娜小姐走了”变成现实的时候,那一种死亡仿佛又回到了贡布雷的起点,救赎的教堂在哪里?母亲送来的吻在哪里,小玛德莱娜点心在哪,甚至邪恶的凡德伊小姐又在哪?走了就是死了,死了就是时间的覆灭,1916年的战争是死亡的另一个起点,圣卢冒着生命的危险去救自己的勤务兵最终死在战场上,希尔贝特希望得到罗贝的消息,鸽子号飞机却把她赶到了遥远的当松维尔,莫雷尔认为战争时期呆在办公室里没有出息所以最终投笔从戎,而德·夏吕斯得到双重覆灭在于“他既属于法国躯干,又属于德国躯干”。

战争带来了死亡,死亡是终结,作为一种事件,当经历了这个“那边”和那个“那边”,却再也无法在冒号之后重返贡布雷,重上圣伊莱尔钟楼,重新获得小玛德莱娜点心,而在时间之前发生的爱情?囚禁而死,逃离也是死,索多姆陷落,戈摩尔也被覆灭,而每一种死亡其实是为了另一种新生,是为了重新打开一扇门,重新从冒号出发,而当一切都变成回忆的时候,其实就已经从现在的时间里隐藏了,它是往事,它是记忆,它是取代狭隘的空间的时间,它“就是在时间之中”的似水年华的巨人,“青草应该生长,孩子们必须死去。”引用维克多·雨果的这一句话,是为了在死去的时间里找到永恒的意义,就像在贡布雷沉沉睡去,周围流淌的是另一种时间持久而永恒,有序而无碍,“我们自己也在吃尽干辛万苦中死去,以便让青草生长,茂密的青草般的多产作品不是产生于遗忘,而是产生于永恒的生命,一代又一代的人们踏着青草,毫不顾忌长眠于青草下的人们,欢快地前来用他们的‘草地上的午餐’。”