|

编号:B52·2180420·1465 |

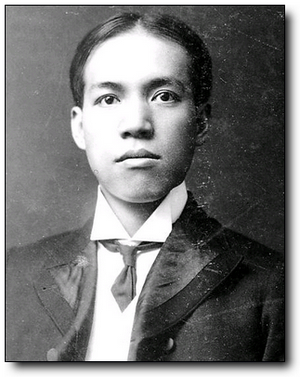

| 作者:梁启超著 | |

| 出版:商务印书馆 | |

| 版本:2014年12月第1版 | |

| 定价:42.00元亚马逊20.60元 | |

| ISBN:9787100099455 | |

| 页数:462页 |

《佛学研究十八篇》一书以论文集形式收录了梁启超的十八篇佛学文章。梁启超从史学的角度出发,对中国佛教的兴衰流变,以及相关的事项作了简明扼要的阐述。内容涉及:佛教的产生;原始佛教的基本教理;阿育王、迦腻色迦王的护法事迹;印度境内佛教宗派的分布情况;佛教东渐的路线;西域来华的译僧;西行求法的古德;佛教输入中国的年代和地点;汉明求发说等传说和经典的辨伪;中国佛教的兴衰沿革;佛教翻译的演进;佛教经录的地位;汉唐高僧的著作;玄奘的行历年谱等等。其中有不少见解和论述,至今仍不失精深之论,具有长久的参考价值。作者制作的各种图表,也为学者进行专题研究提供了有价值的线索。梁启超这部才华横溢的佛学著作,定会给大家带来许多佛学知识与研究思路。

《佛学研究十八篇》:此真我国民一大事业也

环境能熏造性质,我民族受此种交通之酷遇,自然养成几分保守的单调的气习,固毋庸讳言。然使一民族对于外来文化而无容纳之可能性,则其族非久遂成为 “僵石化”,而决不足以顺应生存于大地。

——《第七篇 中国印度之交通》

一个民族要进步,首先表现在文化的可容纳性上,只有充分吸收先进文化,才能哺育和发展民族精神,而文化的容纳需要拆解其中的障碍,需要打破彼此的隔阂,需要建立多元的沟通,此所谓 “交通”——当梁启超着眼于研究中国和印度佛教的交流历史,他其实并非仅仅只是一个单纯站在历史维度的史学家,而是从佛教历史跳跃而出,以近代的革命者身份审视思想之进化可能,论述留学求法运动的内在逻辑,以及破解中华民族博兴的种种障碍,正如佛教的本质一样, “盖佛教本贵解悟而贱迷信,其宗教乃建设于哲学的基础之上,吾国古德之有崇高深刻之信仰者,常汲汲焉以求得‘正知见’为务。”

受老师康有为影响,梁启超接触了佛教,1920年至1925年,梁启超开始对佛学进行了研究,他的目的是撰写一部关于中国佛教史的著作,在这六年时间里,他研读了许多相关著作,也从史学角度对中国佛教的兴衰流变提出了自己的见解,尽管1925年之后他转向于文学,几乎不再涉及这一领域,而且由于时间不长,他的研究范围主要集中在小乘佛教及其佛理,对于大乘佛教经典研究较少,对印度佛教和中国佛教发展轨迹的描述也比较粗糙,甚至在研究中也好下断语,凭着一种激情写作,其中的人名、地名、书名、年代和史实都缺少进一步考证。

但是,六年时间研究佛学,梁启超集结而成的《佛学研究十八篇》还是大致勾勒出了中国佛教的流变历史,他扼要阐述了佛教在印度的产生、原始佛教的基本教理、阿育王、迦腻色迦王的护法事迹、印度境内佛教宗派的分布情况;考证了中印之间的交通、佛教东渐的路线、西域来华的译僧、西行求法的古德;论及了佛经翻译的译场、翻译理论的提出、翻译文体的改进,以及佛经翻译对中国文学的影响;整理了佛教经录的名录、汉唐高僧的著述、玄奘的行历年谱,也简要概述了《阿含经》、《大毗婆沙论》、《异部宗轮论述记》等佛教经典。但是在佛学家研究中,梁启超并不只是站在前人已经总结的历史维度上,而是以变革者的角度上,对佛经的本体论、佛脚的历史观,佛学的进化论等方面大胆提出问题,以质疑和论证的方式重新书写兴衰流变的历史。

“无论如何高邃之宗教,要之皆人类社会之产物也。既为社会产物,故一方面能影响社会,一方面又恒受社会之影响,此事理之无逃避者。”这是他在《印度佛教概观》中提出的观点,他考察了印度佛教的起源,佛陀时代的教理、统治者的护法,提出的一个观点是:佛教是在印度 “反吠陀运动”中产生的,和孔子同时代的释迦摩尼在如中国春秋战国混乱时代提出了一种叫 “无记”的思想,而无记就是不下断定,就是中性,类似于中国儒家的 “中庸”,这一思想最后使佛教成为 “哲学的宗教”, “就这一点论,释迦很有点像康德,一面提倡实践哲学,一面提倡批判哲学。”也就是说,释迦摩尼创建佛教,就具有了哲学视野,它的出发点不是玄学,而是科学,不是演绎,而是归纳, “他所研究的问题,与其说是注重本体,毋宁说是注重现象;与其说是注重存在,毋宁说是注重生灭过程。”所以对于印度佛教,梁启超认为,它的最大智慧是提出了 “业力轮回”这一原则,不是出生偶然的 “无因论”,也不是死后什么都没有的 “断灭论”,而是 “有此则有彼,此生则彼生;无此则无彼,此灭则彼灭”的因缘论,诸行无常、诸法无我、涅槃寂静的佛教三法印就指向了一种积极的处世哲学: “自己别有一个最高理想的生活,积极的闯上前去。最高理想生活是什么?曰涅槃。怎么才能得到涅槃?曰解脱。”

不管是涅槃还是解脱,实际上都是对于生命现象的超越,都是在哲学意义上革新,也正是这种印度佛教本身带有的哲思,也使得梁启超在考察中国佛教的流变时,也处处强调其涅槃和解脱意义。梁启超在第一篇《中国佛法兴衰沿革说略》中勾勒了佛教中国化的历程,从一世纪之初到四世纪之初,最初三百年是传入几乎是隐蔽的,之后佛教传播以道安为界,在之前佛教主要是沙门专业,在之后则成为士大夫的信仰,从而变成了时代思潮;而在中国佛教发展这个大历史中,则可分为两期,一是两晋南北朝而 “输入期”,二是隋唐的 “建设期”,而到了唐宋,由于禅宗出现,佛教一方面在中国化中达到了极盛,但这种极盛也意味着 “佛法即于是就衰矣”,唐以后再无佛学, “其内部之原因,则禅宗盛行,诸派俱绝。踞座棒喝之人,吾辈实无标准以测其深浅。其外部之原因,则儒者方剽窃佛理,自立门户,国中上驷咸趋此途,而僧界益乏才。”

禅宗 “公案如麻,语录充栋”,是中国化的标志,实际上,这才是真正让佛教从宗教变成了哲学,而梁启超以此下结论认为,禅宗的棒喝已经脱离了佛学的教理,当然也无法完成涅槃和解脱的真正意义。实际上,梁启超在此篇中对于中国佛法兴衰的阐述是简略的,只是大致勾勒了一种发展轨迹,但是在具体阐述时,梁启超便对其中许多说法进行了质疑,也考证上佛学研究的观点,其中于佛教界和学术界分歧最大、争论最多的是有关汉明求法说。

东汉明帝于永平年中,因梦见金人而遣使前往西域求法,为佛教入华之始的传说,《魏书·释老志》上说: “后孝明帝夜梦金人,顶有白光,飞行殿庭,乃访群臣,傅毅始以佛对。”而韩愈在《论佛骨表》中也说 “汉明帝时,始有佛法”,在第一篇《中国佛法兴衰沿革说略》中,梁启超说: “佛法初入中国,相传起于东汉明帝时。”他用 “相传”来引用这种说话,没有深入考证,实际上是一种悬置,而在第二篇《佛教之初输入》中,他则对这种说法进行了质疑和考证, “此二语殆成为二千年来公认之史实。”但是在 “参稽考证”之后,他 “殊觉其不然”。一方面他引经据典说明佛教并不在汉明帝时第一次出现,朱士行的《历代三宝记》卷一引 “经录”中说: “秦始皇时,西域沙门室利防等十八人,赍佛经来咸阳,始皇投之于狱”,梁启超认为,与秦始皇同时代的阿育王派遣高僧到中土,此事非不可能;《魏略·西戎传》上说: “汉哀帝元寿元年,博士弟子秦景宪从大月氏王使伊存口受浮屠经……”《后汉书·楚王英传》上也说: “英晚节更喜黄老学,为浮屠斋戒祭祀。永平八年,诏令天下死罪皆入缣赎。英……奉送缣帛,以赎愆罪。……诏报曰:‘楚王诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠,洁斋三月,与神为誓,何嫌何疑,当有悔吝?其还赎,以助‘伊蒲塞’、‘桑门’之盛馔,因以班示诸国。”梁启超认为, “此为正史中最古最真之佛教掌故,中国人信仰佛教见于载籍者,自当以英为首。另外,《后汉书·襄楷传》也说到汉桓帝延熹九年楷上疏云: “闻官中立黄老、浮屠之祠。”从这里可以看出,当时在奏牍中已经提到了 “浮屠之祠”,这说明 “帝王奉佛,盖自此始。此盖在永平百年后矣。”

这是从文本中提取蛛丝马迹以驳斥 “汉明帝时,始有佛法”的观点,另外辅助这一观点的还有《四十二章经》, “今藏中《四十二章经》,即当时所译。魏晋后之洛阳白马寺,即当时所建。甚者演为释道两教竞技剧谈,谓佛教缘此盛弘京邑。”对此,梁启超提出了三点反证,一是当时的西域交通已经断绝,使节往返基本不可能,更不要说佛教传入了;二是,从《四十二章经》的风格来看, “察其文体,案诸经录,皆可断为两晋间人作,绝非汉时所有。”第三是各书关于对这件事的记载, “其年月,其所遣之人,所历之地,所做之事,无一从同,而矛盾罅漏,随处发现。”所以梁启超认为,汉明求法之事 “全属虚构”,也从这一质疑入手,他也对《牟子理惑论》进行了辩伪, “后汉初之牟融,决未尝著《理惑论》,而后汉末并无牟融其人者,则可断言也。”而辩伪之目的是为了求真,所以梁启超断言,汉明求法一说 “其始起于妖道之架诬,其后成于愚秃之附会,而习非成是,二千年竟未有人敢质疑焉”,以此他更深一步指出: “治佛学史者,须先将此段伪掌故根本祓除,庶以察觉思想进展之路,不致歧谬也。”

汉明求法说在佛教界和学术界一直存在着争议,并非是梁启超的观点都站得住脚,但是他这种质疑和求证以使 “思想进化”的态度的确是难能可贵的,而这或者也是佛教涅槃和解脱的一种实践用意,在梁启超阐述佛教传入中国、中国求法过程、翻译佛学经典乃至最终中国化过程中,也处处强调这种开放融合的思想。佛教产生与于印度,并在阿育王等帝王的推动下发展迅速,在梁启超看来,这就是一种 “高等文化”,而中国由于交通的闭塞,养成了 “单调的气习”, “伤哉!酷哉!天之啬我以交通,乃至此极。吾家区区文物,乃不过吾祖宗闭户自精辛勤积累而仅得之。”正所谓 “独学而无友,则孤陋而寡闻”,所以中国急需开辟和印度之交通,像那些古德之人, “汲汲焉以求得‘正知见’为务”。

求得 “正知见”其实分为两步,一是一大批高德大僧以亲身实践打开中国和印度之隔阂,走向取经之路,此所谓 “求法运动”,梁启超整理了三国末年至唐朝中叶五百年间的一百零五人,在他看来,他们之所以能冲破地理上的隔绝,主要是因为在学问上 “力求真是之欲望”,在信仰上具有 “悲悯众生牺牲自己之信条”。而在求法运动之外,则是对于佛经的翻译和整理,从外国人主译到中外人共译,再到本国人主译,实际上就是中国化的一个方面, “我国人之西行求法,非如基督教徒之礼耶路撒冷,回教徒之礼麦加,纯出于迷信的参拜也。其动机出于学问,——盖不满于西域间接的佛学,不满于一家口说的佛学。”从译场的组织,到职员的分工, “每译一书,其程序之繁复如此,可谓极谨严之态度也已。”而在翻译的成果运用上,梁启超认为,一是 “国语实质之扩大”,二是 “语法及文体之变化”,三是 “文学的情趣之发展”,而这三种影响是深远的,她导致了禅宗语录的兴起,而这一文体变革在梁启超看来是 “翻译文学之直接产物”,甚至是 “中国文学界一大革命”;而到了中国近代文学, “此等富于文学性的经典,复经译家宗匠以极优美之国语为之透写,社会上人人嗜读,即不信解教理者亦靡不心醉于其词缋。故想象力不期而增进,诠写法不期而革新,其影响乃直接表现于一般文艺。”

佛教传入中国,中国西行求经,这是佛教中国化的两个维度,也是文化融合的具体实践, “此真我国民一大事业也”。对于提出了诗界革命、小说界革命的梁启超来说,佛学革命似乎也成为其开放融合观念的一种表达,其中的观点或者有偏颇,或者凭着激情,但是站在变革时代的他,也从佛教研究中窥见了近代中国发展的一条必由之路, “西方之绘画、雕塑、建筑、音乐,经此辈留学生之手输入中国者,尚不知凡几,皆教宗之副产物也。”另一个比宗教更广阔的世界正等待着中国,一种比佛教更深刻的变革正期待发生。