|

编号:C57·2210418·1744 |

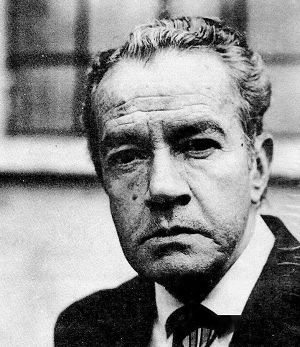

| 作者:【墨】胡安·鲁尔福 著 | |

| 出版:译林出版社 | |

| 版本:2021年01月第1版 | |

| 定价:49.00元当当22.50元 | |

| ISBN:9787544784429 | |

| 页数:200页 |

“还有一个忠告。别惹其他人哭泣。对于死人来说这是永恒又沉重的惩罚。人活着的时候惩罚总有尽头,但是死人永远要受罚,因为死亡是永恒的。”迪奥尼西奥·宾松因手臂残疾,只能在村里做着“呼叫者”的体力活营生。一场庙会上,他救下一只奄奄一息的金鸡,悉心照料,母亲却因操劳过度去世。一穷二白的他,将命运寄托在那只雄鸡身上,决定只身出门闯荡。金鸡在之后的斗鸡中屡战屡胜,意外地给他带来了生活的勇气。走南闯北中,宾松认识了一位“阉鸡女郎”,有她在的地方,他无往不胜。正当他以为时来运转之时,命运却自有它的安排……《金鸡》收录《金鸡》《秘方》《生命本身并非那么严肃》《夜间奇遇》《昨日重现,神父说》等十五部短篇故事,其中《金鸡》是鲁尔福1956年回到首都写作的商业电影脚本,于1964年拍成电影,文本直至1980年首次面世。

《金鸡》:死人永远要受惩罚

我正是从税务官口中得知了他在那些蛮夷之地的云游事迹,其实安赫尔·宾松的故事应该从这时说起,而不是他丧命的那一天。但是说到底,我得把故事讲得自然流畅,不能随心所欲。

——《安赫尔·宾松停在路口》

丧命是生命的终点,是死亡的发生,当安赫尔·宾松停在路口,无论是去往奥苏马辛村,还是回到农场“处女地”,等待他的只有一个命运,那就是被等待他的那四到六个人杀死,而他也知道自己无法从他们的枪口逃生。子弹终于从几个方向飞过来,从背后,从身旁,射进他的身体,留下了二十个弹孔。但是,却没有从正面射向他,因为安赫尔·宾松曾经叫喊着不要射他的脸,“我罪有应得。我只想脸上干干净净地去见上帝。”

面对自己的姐妹,他最后说出了这句话,一张脸完好无损,是因为要干干净净去见上帝,而这对于安赫尔来说,是死亡必须要做的事。这是他唯一的信仰,而这个信仰指向的是他曾经杀死的那些人罪有应得。安赫尔死了,这是他丧命的那一天,而无论是他陷入复仇的泥沼,还是希望干干净净去见上帝,都必须回到那个“蛮夷之地的云游事迹”,都必须回到安赫尔·宾松杀人的动机——“他的故事应该从这时说起”,这时,是父亲把“处女地”的农场留给了安赫尔·宾松的姐妹们,“这样即使他不在了,她们也能有所依靠,不需要四处求人。”这时,是父亲一年后被人绞死在瓜西姆尔科山的一个山洞口巨大的木棉树上;这时,是安赫尔·宾松发现了案发现场那张钉在木棉树上的名单,“上面罗列了请愿惩罚这位盗贼的人,还有那些被他绑架和勒索赎金的人的名字。”这时,安赫尔·宾松开始寻找名单上的人,他们是杀害父亲的凶手,他唯一的目的就是要把他们送上西天。

这便是蛮夷之地的云游事迹,先是父亲被人绞死,后来是安赫尔·宾松杀死了杀父仇人,再后来安赫尔·宾松又死在了复仇者的枪林弹雨中,死亡之后是另一种死亡,死亡叠加在死亡之上,直到安赫尔·宾松最后死去。但是那张可以干干净净去见上帝的脸,是安赫尔·宾松保持信仰的见证,也预示着他的仇杀是一种正义——但是正义之死,是不是另一种信仰的毁灭?胡安·鲁尔福引用的是伊本·赫勒敦的那句引语:“时光将我们吞噬,生命的絮语将我们打倒。”安赫尔·宾松之死就是被时光吞噬,被生命打到,但是他至少在最后的丧命中保持了尊严。同样姓宾松,《金鸡》中的迪奥尼西奥·宾松却在贪婪的道路上滑向深渊,他最后的死变成了信仰的沦丧,和妻子贝纳尔达一样,再也无法干干净净去见上帝了——在最后输掉了一切之后,他只留下一口给自己的棺材,“那不在赌注内……除了棺材,其余的一切都归你。”

迪奥尼西奥·宾松是如何滑向命运的深渊?是如何丧失了人的尊严和信仰?命运发生的转变在迪奥尼西奥·宾松身上很明显地表现为身份的改变。他原先是圣米格尔·德尔·米拉格罗镇上最穷的汉子之一,看上去是个壮汉,但实际上却是残疾人,这便是迪奥尼西奥·宾松的第一个身份:残疾人和穷人。他和母亲相依为命,为了生活,他走街串巷,扯着嗓子呼叫着走失的牲口、失踪的小孩或姑娘,于是,他变成了圣米格尔·德尔·米拉格罗荒凉的街上的“呼喊者”,凭着嗓子吃饭,他和镇上最富有的堂赛昆蒂诺签订写意,从早到晚为他丢失的枣红马奔走呼叫,直到分不清自己的吆喝声和沉睡的吠犬声才罢休。之后,镇里有了斗技场,也是凭着嗓子,迪奥尼西奥·宾松开始做起了斗鸡场里的主持人——无论是曾经的残疾人和穷汉,还是后来成为“呼喊者”和斗鸡场的主持人,对于迪奥尼西奥·宾松来说,都是被命运重压着的身份,他只能用身体的优势来抵抗身体的缺陷。

但是,“他时来运转了。最后一场斗鸡改变了他的命运。”奇瓦瓦人的金鸡输掉了,他们想把受伤的金鸡扔了,但是迪奥尼西奥却要了这只垂死的鸡,他开始照料它,让它死而复生,于是,受伤的鸡痊愈了,它再次成为了金鸡,“每天清晨用力一抖,依然威风凛凛,英姿勃勃。”母亲逝世,迪奥尼西奥·宾松将母亲草草埋葬,他脸一口棺材也买不起。但是有了这只金鸡,有了这只能在斗鸡场上决战的金鸡,一方面他不再是主持人,而成为了金鸡的主人,另一方面,金鸡保障了他的生存不受威胁。这是迪奥尼西奥·宾松命运的一次转折。但是两个月后,在特里克帕克,他的金鸡在斗鸡中被杀死了。在这期间,他认识了在斗鸡中活跃气氛唱歌的“阉鸡女郎”贝纳尔达,认识了贝纳维德斯——贝纳维德斯找到他,是想要和他合作,“在斗鸡这件事上,一个人单枪匹马是无能为力的,要与人合作才行。否则,就会被人踩在脚下。”贝纳尔德斯有钱,但是他想要更多的钱,他和迪奥尼西奥合作,就是“用机关、耍手段”,迪奥尼西奥做“放鸡人”,然后在别人不注意的时候,将对方的鸡肋骨弄断。

从此,迪奥尼西奥又从金鸡的主人变成了“放鸡人”,他们的合作赚来了大量的钱。但这不是迪奥尼西奥·宾松贪婪的终点,之后他在圣赫尔特鲁蒂斯度过了两周,在那里他学会了赌牌,学会了“大羊驼”这种复杂的赌牌方式,也从此他有了更多的钱:他变成了铁石心肠的人,冷诺冰霜、斤斤计较、霸气十足的他只相信自己的命运;在母亲逝世五年之后,他定做了一口华丽的棺材,甚至还将母亲的遗骸挖出来葬进棺材里;他从一个庙会到另一个庙会中闯荡,斗鸡、轮盘赌和打牌交替进行,还和贝纳尔达结了婚——命运似乎完全被改变了,曾经的残疾人、穷人、呼叫者、斗鸡主持人、金鸡主人、“放鸡人”都不复存在,他只有一个身份:赌徒,他没日没夜地赌博,从黄昏到凌晨。在这样的生活中,他和妻子总是争吵,妻子又带着女儿离开——有一段时间他似乎有些悔改,他和妻子周游四方,贝纳尔达继续唱歌,而他则在赌场上希望把输掉的钱捞回来。但是不幸的日子终于来到,贝纳尔达被抛弃了,她开始贪杯,嗓子也哑了,从此再也不能唱歌了,而在与酒为伴的日子里,迪奥尼西奥·宾松也完全不顾她,最终贝纳尔达在孤独中死去,“依然坐在原先那把扶手椅上,没有任何人照顾她,没有任何人知道她咽气,是酒精中毒导致了她的死亡。”而迪奥尼西奥·宾松也输光了一切,最后他只想保留棺材,随着一声枪响,迪奥尼西奥·宾松结束了自己的一生——最后只留下孤苦的女儿,“她也像母亲刚开始唱歌时那样,歌声中饱含着孤苦伶仃的感情。”

迪奥尼西奥·宾松走向了丧命的一天,和安赫尔·宾松为正义复仇的一生相比,迪奥尼西奥·宾松却自己把自己推向了死亡的深渊,而胡安·鲁尔福却从一开始就讲述了属于迪奥尼西奥·宾松“这个蛮夷之地的云游事迹”,他的一切目的都是为了改变自己的身份,改变自己的命运,但是最后却死在了自己的贪欲中——安赫尔·宾松留下的是一张可以干干净净去见上帝的脸,迪奥尼西奥·宾松却只留下了埋葬自己的一口棺材——死亡和死亡如此不同,胡安·鲁尔福显然已经从《燃烧的原野》的主题中走向了对死亡的关照,在这部小说集里没有命不保夕的逃亡,没有藏在秘密深处的死亡,甚至对于所谓的苦难也不再只从生存境遇中得到深化,他思考的是死亡的可能性:死亡是一种终极存在,但是对于生者来说,他有怎样一个命运才会走向死亡?

和《金鸡》中迪奥尼西奥·宾松不断转换的身份一样,胡安·鲁尔福在对死亡进行审视时,也运用了多元化的视角。《生命本身并非那么严肃》中,故事的视角是一个尚未出生的孩子,克里斯宾还在母亲肚子里的时候,他总是感觉到母亲的叹息,这种叹息来源于父亲的死亡,“她还是不停地流泪;还是长时间地纠缠于她的克里斯宾已经死了的记忆中。”这种叹息也把死亡投射在克里斯宾的生命中,母亲总是自言自语:““他是不是在遭罪,里面,没有空气,他是不是憋得慌;要不就害怕黑暗。孩子们在黑暗中都会害怕。”后来出生,母亲摇着摇篮让克里斯宾感觉到一种安全,但是母亲却依然在叹息,而这种叹息让她也慢慢走向了死亡,冬天去衣柜上拿大衣的时候,母亲重重地跌落下来,“身下的地面离她很远,落不到地上……”

这是生活对她的捉弄,这是生命本身并不严肃的后果。而在《克莱奥蒂尔德》中,通过杀人者“我”的回忆构筑了死亡的故事。“我”是一个茕茕孑立的人,父母已逝,亲戚也几乎没有,只有塞西莉娅姨妈,后来我遇到了克莱奥蒂尔德,“突然她出现了,目光似水,小鸟依人,简简单单就解救了我,还不让我觉得难为情。”但是克莱奥蒂尔德不仅在我面前说姨妈的不好,而且还背着我去找其他男人,于是爱着她的我“恨死她了”,最后杀死了她,与其说我杀死克莱奥蒂尔德是出于仇恨,不如说,这依然是一种爱,“因为我爱她。我爱克莱奥蒂尔德,这简直是一目了然的。总之,那次我向她承诺,即便她不痛改前非,我也会给她以安慰。或者至少我是想这么说的。”最后“我”把克莱奥蒂尔德放在了满地是苔藓的树林里,“从此再也没有人记恨我们。”

因爱而恨,因恨而不再恨,这是死亡的逻辑,《死后》则完全是一个“死者”的身份言说死亡。这个昨天刚死的人,却像已经死了十年的人,因为死亡只有死亡本身,没有对立面,没有参照物,没有任何东西甚至虚无跟它对比,所以也不会有变幻的时空。死亡是死亡本身,但是死亡到底意味着什么,“我”作为死者提出了几个忠告:一个是“临死的时候一定要哭”,因为眼泪是灵魂的通道,“一定要把灵魂从肉体里释放出来,不然的话诸位就会受罪,那种罪是人类经历过的最残酷和最难以忍受的痛苦。”这是对死者而言的,那个被活埋的人,因为无法说话,因为无法流泪,灵魂被囚住了,最后在绝望中扭曲,最后鲜血和恐惧使他成为盲人;第二个忠告是:“别惹其他人哭泣。”这是对生者而言的,因为他人的哭泣对于死人来说是永恒又沉重的惩罚,“人活着的时候惩罚总有尽头,但是死人永远要受罚,因为死亡是永恒的。”

这是“死者”的死亡体验,他给将死的人和活着的人提供了关于死亡的视角,当灵魂从肉体里释放出来,这是一种从罪恶中救赎的方法,但是当死亡变成一种惩罚,死亡则是永恒的。关于死亡的救赎和受罚,其实都指向了死亡具有的信仰意义,死亡没有对立面,没有参照物,但是死亡却关照着灵魂,也许只有在死后才能如安赫尔·宾松那样干干净净去见上帝,才能如迪奥尼西奥·宾松那样带着自身的罪恶进入地狱——尊严和信仰之有无,是死者在生者身上的投射。《特阿约堡》是以旁观者的角度看待这个死亡的城堡,那里曾经有金字塔,有教堂的大钟,但是死亡一直弥漫着,“好像一座死去的村庄”。据说,这里曾经居住着瓦斯蒂克的精英们,金字塔便是圣城的中心,但是后来被莫西卡人发现了,莫西卡人征服了这里,“但是保留了那些神灵,因为莫西卡人惧怕神灵。”因为惧怕而保留神灵,这当然不是一种真正的信仰,当死亡的阴影无法消散,特阿约堡就是一种堕落的存在,“时间流逝,信仰迷失。信仰的迷失就好比血管里的血液干涸。”

信仰的迷失是生者的堕落,当死人永远受罚成为一种永恒,再也没有干干净净的脸去见上帝:《夜间奇遇》中,“我”是雏儿,一个后来成为丈夫的男人在那次相遇中告诉我,不要爱任何人,“将‘爱他人’这件事放在一旁吧。”这个掘墓人看见了太多的死亡,或者他也会看见自己曾经是妓女的妻子下葬的那一天;《昨日重现,神父说》中的神父总是想到苏萨娜·圣胡安的身体,“她露出了赤裸的胸脯,在氤氳的热气中飘荡,还有腰肢的起点,那里简直可以串起男人们所有的罪恶。”最后他对教堂司事说:“我希望你别为我敲钟,最好谁都不知道。”《苏萨娜·福斯特》中的苏萨娜·福斯特将身体裸露在夏天的温暖中,“雨水滴下带来的轻风像是阵阵清凉的波浪,抚过她的大腿、她的手臂和她的胸脯。”她的眼睛会微笑,而当医生问她见过小鸟眼睛里的微笑吗,苏萨娜·福斯特却告诉他:“没有。我从不注意这种细节。您知道,我没那么细心。如果您跟我说一座坟墓,我看到的是一片墓地。”

“我”是妓女,我引诱了神父,我裸体于大自然中,这是女人的肉体,这是女人的命运,这是女人的死亡,当看见一座坟墓就是看见一片墓地,死者何其多,而在这信仰缺失、迷失的世界里,他们都是受罚的人,都是无脸见上帝的人,都是惧怕神灵的人,当然,他们都是死亡的人,“时光将我们吞噬,生命的絮语将我们打倒。”