|

编号:B61·2150517·1170 |

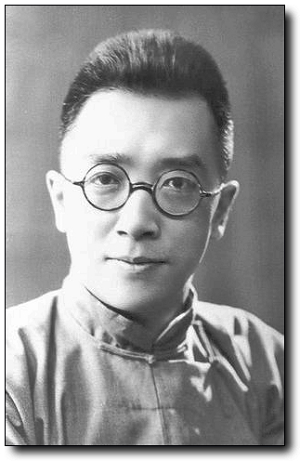

| 作者:胡适 著 | |

| 出版:漓江出版社 | |

| 版本:2013年03月第1版 | |

| 定价:36.00元亚马逊18.20元 | |

| ISBN:9787540762377 | |

| 页数:395页 |

《中国中古思想史长编》对中国中古思想史进行研究讨论,集中辑录了胡适关于中国中古思想史的研究与讨论,对中古时期中国思想的发展和演进作了较为精密的论述,尤其列举了大量的史料来详细论证当时的宗教气氛和思想的宗教化倾向,为今天的中古思想史研究提供了丰富的第一手资料,具有重要的学术价值,在20世纪中国学术史上占有一席之地。其所创的体例,也成为20世纪学术史的一种范例。《中国中古思想史长编》分为《齐学》、《杂家》、《秦汉之间的思想状态》、《道家》、《淮南王书》、《统一帝国的宗教》、《儒家的有为主义》七章以及十二讲的《附录·思想小史》。

《中国中古思想史长编》:更化则可善治

他们的积极有为的精神,不但建立了汉帝国的一代规模,还影响了中国两千年的政治思想与制度,他们的牺牲是值得我们的同情的。

——《第七章 儒家的有为主义》

经历了春秋战国的混乱和纷争,经历了思想的百家争鸣,在秦统一、汉壮大的帝国时代,是不是意味着各种思想有了“有为”的政治和社会基础?在折衷和混合中大趋势下谁能为治国之略指出一条道路?是秦始皇的拜物国教,还是汉武帝的“尊天事鬼”?但实际上,统一意味着政治走向专制,意味着思想走向迷信,“古代遗留下的一点点自由思想,批评精神,怀疑态度,都抵不住这伟大而威风的帝国宗教。”

胡适大约是渴望看见思想的自由和独立,只有独立才能有批评精神,只有自由才能有怀疑态度,但是在迷忌的空气里,在帝权的统治下,统一帝国时代所造就的是一个“伟大而威风的宗教帝国”,这在胡适看来是历史的倒退,而独尊儒术的汉代看起来是实现了思想的一同,也为儒家的有为主义创造了条件,但实际上儒家“知其不可而为之”的积极精神却在一个本身就无谓的时代中,成为另一种悲剧。贾谊批判“天下已安已治矣”而提出“不为(则)不立,不植则僵,不修则坏”,晁错提出“不农则不地著,不地著则离乡轻家,民如鸟兽,虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也”的经济政策,以及董仲舒提出“更化则可善治,善治则灾害日去,福禄日来。”的“更化观”都是儒家有为主义的代表,包括叔孙通的定仪法、贾谊和晁错的减削诸侯、晁错的积贮政策、贾谊的兴学计划,都是关于国家治理的根本大计。但是,在一统的封闭世界里,他们的主张却成为祸及自身的悲剧来源,“贾生的有为主义得罪了当时的权臣贵人,终于迁谪滴死。晁错的有为主义终于害他自己朝衣斩于东市。董仲舒的有为主义也使他下狱,定死罪,幸而不死,也落得废弃终身。”在胡适看来,他们敢于突破禁忌,敢于创新实践,虽然功罪和是非还有讨论的余地,但他们都有着积极有为的精神,有着不肯苟安的态度,是一种寻求办法的努力,但是,他们却在那个无为的时代,成为“有为论的牺牲者”。

其实,胡适是从“儒家的有为主义”定下了中国中古思想史的基调,“他们的积极有为的精神,不但建立了汉帝国的一代规模,还影响了中国两千年的政治思想与制度,他们的牺牲是值得我们的同情的。”其实不仅是影响了一种封建时代的思想与政治,也是对于前秦百家争鸣的自由思想的一种继承。胡适将前六世纪到前三世纪的历史分成两个时期,前一个时期以老子、孔子和墨子为代表,他们是思想的左派、中派而微倾向左派和右派,而后期虽然渐渐倾向于混合,但是也有着极其明显的创造精神,不仅是思想的创新,也是个性张力的体现,甚至称道尧舜,称述先王,也是一种创造,就如韩非所说:“孔子、墨子俱道尧舜,而取舍不同,皆自谓真尧舜”,在胡适看来,“孔氏有孔氏的尧舜,墨者有墨者的尧舜”,但其实都是创作的。但是这种崇尚创造的时代在前世纪之后,却越来越趋向于混合,越来越走向迷信,也越来越无为。

本来,随着秦国的强大,随着游说者的纵横,思想开始出现大调和,而在这种大调和里,各国变法哲学和变法实践的兴起,法的观念开始从模范意义演变为“齐一人民”的法度,使得古代思想慢慢走向折衷和混合,但是在这种混合中,由阴阳家而演变的“齐学”却扮演了一种宗教迷信的色彩。何为齐学?胡适从地理意义、学术思想上对齐学的发展理出了一个框架,“齐谐者,志怪者也。”这是《庄子》对于齐人的一种描述,孟子也指出“此非君子之言,齐东野人之语也。”也就是从齐民族的怪诞之语到经过齐鲁儒生和燕齐方士的改变和宣传,最后变成了以驺衍为集大成者的齐学,而他最主要的思想是“五德终始论”。水胜火,火胜金,金胜木,木胜土,土胜水,这是关于自然的“五德相胜”学说,驺衍用自己的想象力,组合成一个从自然到宇宙,再到历史,再到人生的大系统,“其语闳大不经,必先验小,推而大之,至于无垠。”而以此开始的阴阳家,在将五德阴阳系统化的同时,也使之变成一种宗教迷信,不仅对于自然的变化太过于机械,而且在政治学说上往往陷入到一种神秘论,“用阴阳消息与五德转移为根据,教人依着‘四时之大顺’施政。他们主张‘治各有宜’,本是一种变法哲学;不幸他们入了迷,发了狂,把四时十二月的政制教令都规定作刻板文章,造出种种禁忌,便成了‘使人拘而多畏’、‘舍人事而任鬼’的中古宗教了。”甚至要托古而衍化出一个全知全能的“通天教主”黄帝,在胡适看来,这无非使得“黄老之学也便成了一个无所不包的绝大‘垃圾马车’。”

|

| 胡适:无为时代是绕不过的局限 |

齐学之外,还有杂家和道家,胡适的看法是,杂家是道家的前身,道家只不过是杂家的新名词。对于道家的思想来说,其中心就是老子的“无为而无不为”的天道自然观念,也就是司马谈所谓“与时迁移,应物变化”的道。《吕氏春秋》可以作为韩以前的道家代表作,在这本书里,胡适认为其论述的是三大类的事:贵生之道,安宁之道,听言之道。它提倡的是一种很健全的个人主义,叫做“贵生”主义,什么是贵生?就是把人生看作是行为的标准,看作是道德的原则,它要求人们不要苟且偷生,要注重自我,而这种自我主义而演变的自然主义,从人生意义变成了一种政治思想,那就是要建立一种爱利主义的政治哲学:“始生之者,天也。养成之者,人也。能养天之所生而勿撄之,谓之天子。”所以,政府的作用就在于利群:“利之出于群也,君道立也。故君道立则利出于群,而人备可完矣。”贵生而利群,从个人主义走向政治治理,是一种君主政治,所以要建立责任内阁制,要建立直言极谏的制度,但实际上,《吕氏春秋》的民主政治是一种“徐君立宪”,也就是说,他的前提是君主不会做错事,所以在某种意义上,《吕氏春秋》并没有真正走向有为。

而秦汉的道家,则完全走向一种清静无为的状态,在秦始皇焚书坑儒之后,在汉武帝大求仙丹之中,70年的历史完全变成了一种清静无为的思想史,而在这其中,却有淮南王刘安的《淮南王书》,正是这部著作,才使得“无为而无不为”上升到一种实践,变成一种新的信号。“道家集古代思想的大成,而《淮南王书》又集道家的大成。”本来道家是杂家,杂家是兼收并蓄,是应该有思想的融合、聚合和混合,而“鸡犬得道”的淮南王刘安也在淮南之地聚拢了各种方术之士,渐渐将悬想和假设的“道”回归到作为一种道术的“道”。虽然在开篇中,有着对于道的武断:“夫道者,覆天载地,廓四方,柝八极,高不可际,深不可测,包裹天地,禀授无形;原流泉淳,冲而徐盈;混混滑滑,浊而徐清。”但是以道为远离,应用到了宇宙自然和人生、政治上来,“万物固以自然,圣人又何事焉?”这个疑问为《淮南书》的政治思想奠定了一个基调,那就是处处号称“无为”,却在无为中建立有为论,“法生于义,义生于众适,众适合于人心。此治之要也。”这是法治和利民思想,“是故不法其已成之法,而法其所以为法。所为法者,与化推移者也。”这是关于变法的哲学,它提出了虚君的法治,提出了利用众智众力,也提出了变法要不拘故常。所以实际上,《淮南王书》是一部出世的哲学著作,“《淮南王书》的‘贵身’却是教人排除‘嗜欲好憎’,教人‘无所喜而无所怒,无所乐而无所苦’,‘能至于无乐者,则无不乐’。这才是‘自得’。”自得往往超越自然的神力,甚至能役使鬼神,而这种超自然的哲学思想直接发展成为东汉王充的思想,那就是在提倡道家的自然观中,也建立了一种唯物的自然宇宙论,冲破迷信思想而倡导科学实证,是王充的巨大贡献。

“夫天道自然也,无为。如谴告人,是有为,非自然也。”但是在淮南王的时代,在道家的杂糅中,自然主义的宇宙观还是没能充分展现出来,“因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要”,道家最后也还是变成了一部“垃圾马车”,甚至被阴阳灾异符瑞感应的迷信思想所埋没。所以在秦汉之间,《吕氏春秋》和《淮南王书》只是思想自由和独立的一点火光,并无建立一个体系,也无法对当时的政治产生足够的影响。秦朝统一中国,结束了四百年的混乱,以郡县制、赋税制度、科举制等制度建立了两千年统一帝国的基础,但思想的“一尊”却也使之走向了专制。但是在胡适看来,真正可怕的不是政治的专制,不是焚书坑儒和罢黜百家,而是用一种“崇古”的思想实行专制,压制了思想的自由和批判精神。

“道古以害今,饰虚言以乱实”,这是一种毒害,一方面捏造尧舜先王故事,看起来是尊古,实际上是作伪,这不仅造成了闭户造车、懒惰诈伪的思想习惯,而且,“不善今之所以为治,而语已治之功”,也容易养成迷古守旧的心理,而最后用“不审官法之事,不察奸邪之情,而皆道上古之传,誉先王之成功”作为准则,则是一种历史的倒退。所以在这一意义上,秦朝历史的焚书政策,在胡适看来,就是一种对于“以古非今”、“不师今而学古”、“道古以害今”的反对,具有积极的意义,而陆贾的”虚无寂寞,通动无量,故制事因短,而动益长。以圆制规,以矩立方“看起来是主张无为而治,实际上是一种积极进取的行为。

但是,在秦汉统一帝国的现实中,那种迷信宗教终究代替了这种有为论,秦始皇的封禅、拜物都是对于物的崇敬,其实是幼稚的迷信,而在汉朝前期,“无赖皇帝”刘邦恢复故秦的宗教,就是一种得天下的无赖手段,包括后来的太一、“巫蛊”、方术、求仙等,都变成统一帝国的迷信宗教,这是一个黑暗迷忌的世界,这是一种猜疑恐怖的空气,胡适说:“卖缯屠狗的人成了帝国统治者,看相术士的女儿,歌伎舞女,也做了皇后、皇太后。他他们的迷忌都可以成为国家的祠祀。而在统一专制的帝国之下,人民无所逃死,思想也很难自由独立。”

在这种迷信的大帝国里,有为思想变成一种追求自由、独立、批评和怀疑的思想,而在胡适看来,唯一能承担这个任务的便是儒家,“不肯枉己而直人,不肯枉尺而直寻的精神,是古儒者留给后世的一种贵重遗风。”所以贾谊否定君臣、上下、父子、六亲的纪纲并非是“天之所为”,而应成为“人之所设”,董仲舒提出的对策是“更化则可善治,善治则灾害日去”,晁错提出的“贵五谷而贱金玉”,都是一种有为,都是一种积极的态度,而当时文帝令博士诸生做的《王制》则提出了一个理想的帝国计划,其中包括建立等级分明的社会、世子世国的统一国家、量入以为出的财政预算制度、学校取士任官的教育选举制度、平恕的司法制度、均田制度等。当然,在当时尊黄老之学的帝国,在无为的时代,这些儒生自然成为了牺牲者,真正“罢黜百家,独尊儒术”也在两次统一思想之后才变成最后的制度,而此时,提出这个建议的董仲舒早已经成为了权力斗争的牺牲品。

“今临政而愿治,七十余岁矣,不如退而更化。更化则可善治,善治则灾害日去,福禄日来。”这是董仲舒提出的观点,这也是儒家有为主义的代表,但是如何更化,如何善治也变成了交给历史的一个问题,而在《儒家有为主义》之后,胡适似乎也遇到了悬而未决的难题,走到了有为却无为的状态中。在《中国中古思想小史》中,胡适当时设想了这本著作的框架,那就是研究从秦始皇到宋真宗共约计一千二百年的“中国中古时代”,他认为,在这一千两百年间有着文化的不断演变,古代文化都先经过这一千多年的“中古化”,然后传到近世,所以,‘不懂得’中古化‘的历程与方向,我们决不能了解近世七八百年的中国文化,也决不能了解汉以前的文化。”他指出这一段历史的特别色彩包括统一国家的造成、新民族的侵入与同化、宗教化的普遍。而先以“长编”的面目出现,就是做好写通史的准备:“‘长编’的意思就是放开手去整理原料,放开手去试写专题研究,不受字数的限制,不问篇幅的长短。一切删削、剪裁,都留待将来再说。”

但是这种“留待将来再说”的“长编”体例却终于在时代的变化面前成为一个至今悬而未决的问题,《中国中古思想史长编》停滞在《儒家的有为主义》上,甚至前一章的“统一帝国的宗教”里,还有汉家建立的儒教乃是墨教的化身、关于汉朝儒教的经典、近代学者创为“今文”与“古文”之说等未叙述的内容,而根据1932年出版的《中国中古哲学小史》的线索,原计划也要写十四章,却只列出了第十二讲“禅学的最后期”的框架,而之后的所有内容都变成了未知。

造成这一著作停滞的原因,胡适在《<淮南王书>手稿影印本序》中就谈及过遗憾:“(民国)十年,担任北大的文学院院长,兼中国文学系的主任。这几件事已够我忙了。我回北平的第十个月,就发生了‘九·一八’的沈阳大事件。在十一年春天,几个朋友发起《独立评论》周刊,我是一个主编的人。从此以后,我更忙了。我的《中古思想史长编》可就无法继续写下去了。民国十九年我计划的几个专题研究,如《董仲舒》没有完成,如《王充》,如《郑玄》就都没有写了。”因为时局的变化,因为生活的变迁,这种遗憾便也成了永远,而这种时代的“无为”造成的遗憾或者也是胡适在《中国中古思想史长编》里看见的宿命。